2024光电行业战略转型与成长空间分析报告

1联创光电:深耕光电,进军超导

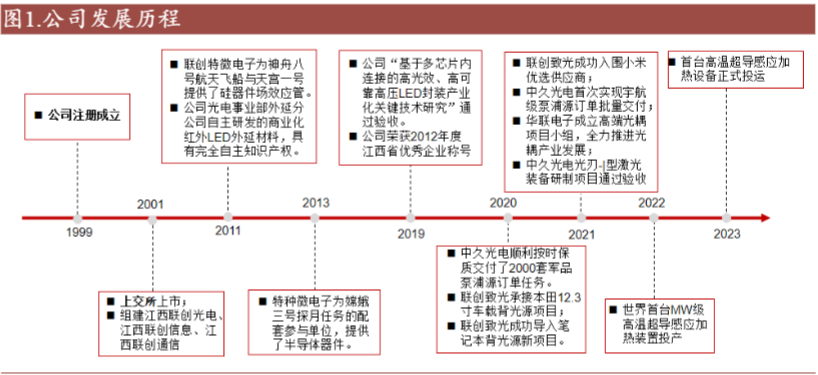

1.1历史沿革

深耕光电,引领行业。江西联创光电科技股份有限公司于1999年6月成立,由控股公司江西省电子集团公司整合江西联创特种微电子、北方联创通信和江西联创电缆合并建立,并于2001年3月在上交所挂牌上市。公司成立之初为国有控股,控股公司为江西省电子集团,2011 年完成非国有制股份改制后转为民营企业。深耕光电领域二十余载,公司现已发展成为我国光电骨干企业,位于“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家863计划成果产业化基地”之列,产品广泛应用于背光源显示、家电控制、新能源汽车电子等领域。

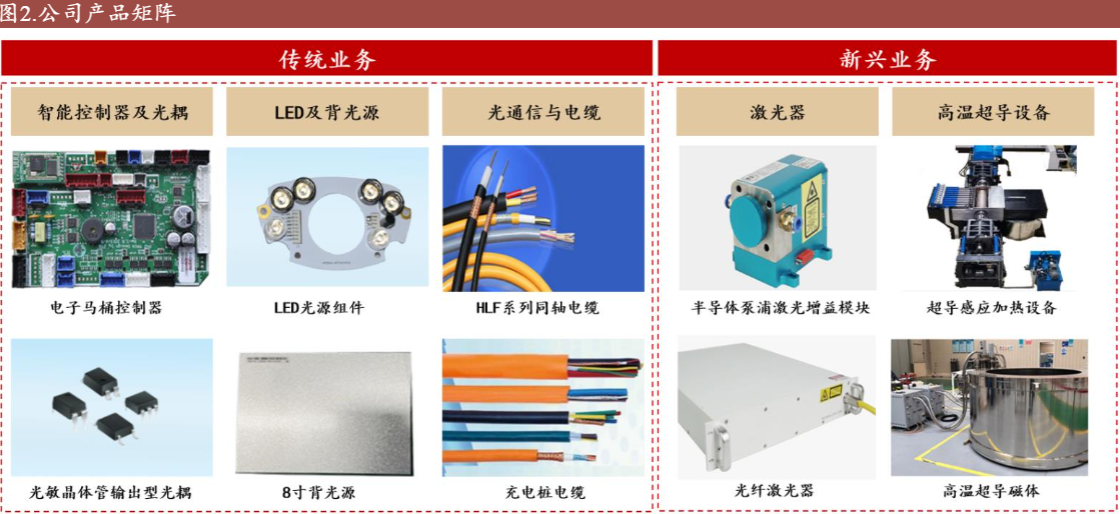

持续推动产业结构转型升级。设立之初,公司以背光源产品、LED器件、电线电缆产品等为主营业务。近年来,公司遵循“进而有为、退而有序”的主体战略,集中精力向高科技、高壁垒、高利润的行业转移,不断调整业务结构,通过清理、整顿等方式逐步收缩特微、电缆、背光源等发展空间较小的产业,重点发力激光和高温超导两大新兴业务。目前来看,公司已形成以智能控制器、光耦、电缆、LED等传统业务为基础,以激光器、高温超导作为“进而有为”的两大增长动力的战略布局,不断推动产业结构升级优化,致力于成为科技领先型企业。

1.2股权架构

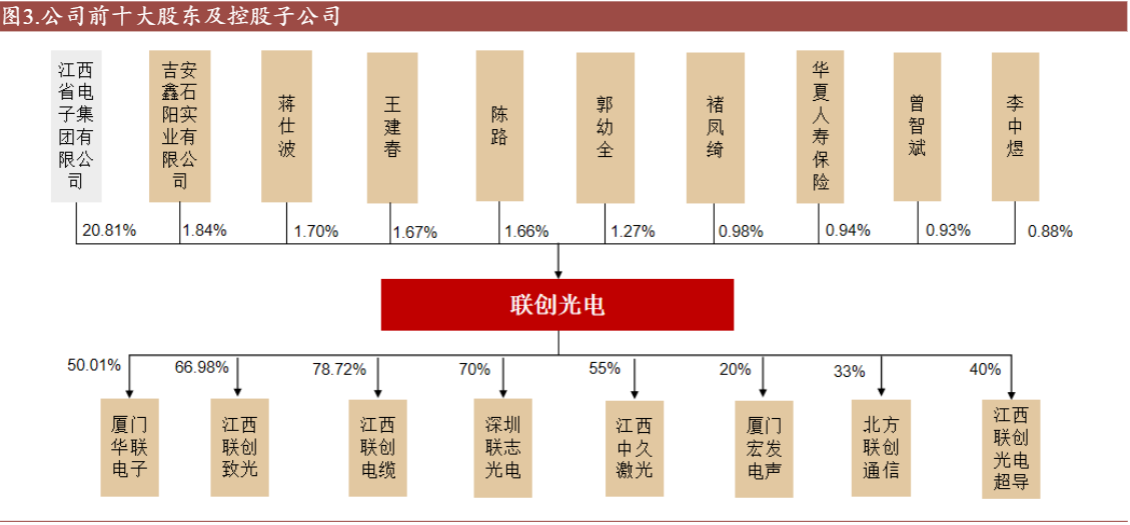

公司是由江西省电子集团整合旗下部分优质资产设立。公司是由江西省电子集团整合旗下746厂(现联创特种微电子)、834厂(现北方联创通信)、8490厂(现江西联创电缆)设立。目前公司的股权结构稳定,截至2024年4月25日,江西省电子集团持股20.81%,为公司的直接控股股东;江西省电子集团董事长伍锐为公司的实控人。

公司采用股份公司与子公司矩阵式的经营管理架构。目前,公司参控股共34家企业,其中主要子公司包括厦门华联电子、江西联创致光、江西联创电缆、深圳联志光电和江西中久激光等,主要参股公司包括厦门宏发电声、北方联创通信和江西联创超导等。

公司于2019年进行业务的转型升级,成立江西中久激光与江西联创超导,构建“以智能控制产业为支柱,重点突出激光和超导两大产业”的产业布局,聚焦激光泵浦源、大功率激光器和特种激光装备系统等,覆盖激光行业上中下游,积极布局激光产业链,大力开拓以高温超导强磁场低频感应加热设备、基于高温超导的磁体系等为主营业务的超导节能产业。

1.3财务分析

营业收入保持稳健,盈利能力不断提升。公司近年来持续推动产业优化升级,业务结构发生明显变动,但总体营收保持稳健,2023年实现营业收入32.40亿元,同比减少2.24%;2024年第一季度实现营业收入7.18亿元,同比下降9.02%。

公司逐步剥离低盈利业务,盈利能力不断抬升,2023年实现3.39亿元的归母净利润,同比增长26.85%,2024年仅第一季度归母净利润即达到1.05亿元,实现了11.25%的增长。2021年至2024年第一季度,整体盈利情况保持较好的增长态势。

产品结构有序调整,重点业务快速增长。从产品结构上看,公司智能控制产品贡献五成左右的营收且份额持续增加,2021年至2023年,占比分别为56%、59%、和61%。随着产业结构持续优化,公司聚焦激光、超导两大重点业务,激光产品表现突出。背光源及应用产品份额持续下降,公司所推进的产业结构升级转型成效显著。

毛利净利稳步增长,高毛利业务持续放量。近三年来,公司的毛利率与净利率提升显著,毛利率由21年的13.98%上升到2024Q1的20.52%;净利率由2021年的7.86%上升到2024Q1的17.32%。分产品来看,2023年,智能控制产品、背光源产品、光电通信缆和激光产品的毛利率分别为20.63%、3.29%、39.25%和49.81%。随着公司重点发力新兴业务,激光等高毛利业务的持续放量,同时对薄利业务的不断剥离,公司的盈利水平提升空间广阔。

整体控费有效,各项费率稳定。公司近3年研发费率、销售费率较稳定;管理费率较高,主要是分摊限制性股权激励费用所致。市场份额较小,营收保持稳定。相比同业,公司市场份额不占优势,近几年营收业绩下滑,主要原因是公司不断推进产业结构转型升级,背光源产品销售额下降所致。

转型效果显著,毛利持续攀升。受益于优化产业结构和降本增效成果,公司在友商毛利普遍下滑的环境下,仍能维持毛利逆势增长,收入含金量不断提高。

2激光系列产品:全产业链布局,突破关键技术领域

2.1行业基础:激光技术应用广泛

激光产业链包含上游的材料元件、中游的激光器以及下游的应用设备。激光产业链的上游主要是关键原材料和光学元件,中游环节致力于激光器的研发与制造,下游应用广泛,包括工业加工、医疗治疗、通信技术等多个领域。激光技术的发展推动了各行各业的创新发展。激光形成的基本原理是原子中电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级时,所释放的能量以光子的形式放出。

激光具有亮度高、单色性好、高方向性、以及高相干性等优点,被广泛应用于工业、医学、通信以及特殊领域。激光器有三大功能部件:泵浦源、增益介质、谐振腔,其中泵浦源提供能量,工作物质吸收泵浦源提供的能量后产生受激辐射光,谐振腔由两面腔镜组成,三者配合产生激光。激光器的性能往往直接决定激光设备输出光束的质量和功率,是激光设备最核心的部件。

激光器根据增益介质的不同,主要分为固体激光器、半导体激光器、光纤激光器等。常见激光器的具体属性及应用特点如下表,通过比较可发现,光纤激光器更具有综合优势,将成为未来激光器的主流。

中国激光器市场快速成长。根据Laser Focus World数据,随着5G商业化应用程度不断加深,半导体及光学、显示和消费电子等行业都处于持续增长状态,激光设备的需求持续增长,带动激光器市场快速发展。2021年中国激光器市场规模达到888亿元,同比增长18.24%。Laser Focus World预计未来中国激光器市场规模将继续保持增长,2023年规模将达1210亿元。从市场结构来看,光纤激光器和半导体激光器为最主流的激光器,2021年分别占68%和19%的份额。

光纤激光器是应用最广泛的激光器。按输出激光功率大小可分为:①低功率光纤激光器:平均输出功率小于100W的光纤激光器;②中功率光纤激光器:平均输出功率在100W至1000W的光纤激光器;③高功率光纤激光器:平均输出功率大于或等于1000W的光纤激光器。相较于固体、气体、半导体激光器,光纤激光器具有输出激光光束质量好、能量密度高、电光效率高、使用方便、可加工材料范围广、综合运行成本低等诸多优势。

根据亿渡数据,中国光纤激光器市场近年来持续快速增长,2019年达到83亿元,预计2026年达到394.73亿元,CAGR=25.0%。从市场格局来看,国内光纤激光器市场集中度高,IPG、锐科激光、创鑫激光占比超过70%。近年来,我国光纤激光器国产化率不断提升,目前在小功率光纤激光器领域已基本实现全国产替代,在中大功率激光器领域国产化率仍有提升空间。

半导体激光器又称为激光二极管,是采用半导体材料作为工作物质而产生受激发射的一类激光器。半导体激光器既可以单独作为激光器使用,又可以作为光纤激光器和固体激光器的泵浦光源。半导体激光器作为泵浦源的成本占固体激光器总成本的1/3至1/2,占光纤激光器的1/2至2/3。半导体激光器具有以下优点:①体积小,重量轻;②驱动功率和电流较低;③电光转换效率高、工作寿命长;④可直接电调制;⑤易于与各种光电子器件实现光电子集成;⑥与半导体制造技术兼容,可大批量生产。半导体激光器广泛应用于光通信、医疗健康、工业加工、激光显示、激光指示、激光传感等领域。

全球半导体激光器市场发展时间长,应用领域广泛。据Laser Focus World 的数据,全球半导体激光器市场规模在2021年达到79.46亿美元,预计2023年将达到87亿美元。据赛迪数据,国内半导体激光器市场也将持续保持稳定增长。2021年达到43.4亿元,预计2026年将达到76亿元。

反无人机市场增长潜力巨大,助力激光反制系统发展。据Precedence research预测,全球反无人机市场规模预计将从2022年的14亿美元增至2030年的101.8亿美元。现代无人机能够在多种恶劣战场环境中长航时执行高空目标侦察和信号探测、远程精确打击、实时毁伤评估、空中电子对抗等复杂任务,各国需在低空防护、反恐维稳、重要设施防卫、应对新型战争模式等方面发展和建立无人机反制的重要技术手段。同时据Precedence research数据,2022年直接摧毁类系统占反无人机系统的91.6%,其中激光反制系统为主流方案。

激光反制系统有着无附带损伤、打击成本低、响应速度快等优点,使其成为反制以无人机为代表的“低慢小”低空目标的最佳选择之一。因此,未来在反无人机市场增长的带动下,激光反制系统有望快速发展。

2.2联创光电:借力研究所科研力量,激光业务快速放量

借力研究所顶尖科研成果,助力激光业务快速腾飞。公司于2019年11月,与研究所合资设立中久激光技术有限公司。到2020年,公司共获取四个专项资质,并于2021年快速实现了大功率泵浦源产业化关键技术的重大突破。

同年9月,光刃系列激光反制装备-高能激光反制装备在安防应用领域的首次应用填补了行业空白。同时,光刃-І于年底通过公安部与警用电子产品质量检测中心鉴定及专家组验收。2022年公司的激光业务订单持续增长、产能快速释放,产能满负荷生产,已形成完整的激光反制系统产业链。2023年,激光业务发展势头强劲,光刃-II型激光反制系统于2月通过评审,仅上半年即实现营收1.21亿元。目前正有序扩充产能,助力营收稳健增长。

产品矩阵丰富,产业布局广度深度国内领先。公司长期加强技术创新,研制了激光电源系统、泵浦激光增益模块、大功率激光叠阵光源、激光器等激光产品。其中主要产品是高亮度尾纤半导体激光器泵浦源,该产品打破了国外的长期技术封锁,改变了国内半导体激光器核心部件长期依赖进口的现状。公司拥有产业链上下游从泵浦源核心器件、到激光器集成,再到光刃系列激光反制系统的关键技术和规模化产能,目前正不断扩张产能,积极推动和落地激光的全产业链布局。

激光板块实现更高亮度、更高功率特殊领域泵浦源和激光器产业化关键技术突破,进一步拉开了与潜在竞争对手的差距,巩固和夯实了公司的技术领先地位;完成第一代反制无人机产品(固定式防卫产品)的改进型研制并通过验收;完成第二代反制无人机产品(移动式产品)的研制并通过验收;完成指挥控制平台软件开发;完成第一代新型激光反制无人机产品生产线配置,并已完成其改进设计、研制工作且顺利通过专家验收评审。

3高温超导业务:前瞻布局,放量初期

3.1高温超导:技术走向成熟,产业进入高速发展期

超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性和量子隧穿效应。超导体最先被卡麦林·昂尼斯在荷兰莱登实验室发现,超导全称超导电性,是指在一定条件下电阻等于零,电流可在其间无损流动的现象,具备这种特性的材料被称为超导材料或超导体。超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性(迈斯纳效应)和量子隧穿效应,在医疗装备、能源、交通、大科学工程(CFETR、重离子加速器)和国防等诸多领域具有独特的应用优势。

超导产业链主要由三部分组成:上游是矿产资源,如铌、钛、钡、铋、锶等金属,是超导行业的基础;中游是超导材料如YBCO和BSCCO等带材,是超导行业的核心;下游是超导应用产品,如超导电缆、设备等。目前国内低温超导材料及应用占超导市场总量的90%以上,高温超导材料仍处于产业化初期。已实现商业化的低温超导线材主要为NbTi和Nb3Sn超导线材。

其中,NbTi具有良好的加工塑性,主要应用于MRI、MCZ、NMR、核聚变实验堆、加速器等领域;Nb3Sn属于脆性材料,主要应用于NMR、核聚变实验堆等领域。具备实用价值的高温超导材料主要包括铋系(BSCCO)、钇系(YBCO)、二硼化镁(MgB2)超导材料及铁基超导材料等,制备方法有固相法、液相法和气相法三种。高温超导材料具有使用成本低、应用限制少等两大优势,现阶段在感应加热、电力传输等领域已实现初步应用,在可控核聚变领域应用的可行性已得到证实,未来有望在更多领域代替低温超导材料。

3.2感应加热:大幅节省能源成本的下一代加热技术

超导感应加热技术原理是利用超导材料在临界低温下呈现零电阻的特性,建立约0.5~1T的直流磁场。驱动电机带动铝锭在直流磁场中旋转,切割磁力线,产生感应电流,加热铝锭。超导感应加热的基本原理与传统感应加热相同,都是法拉第电磁感应定律、涡流效应与焦耳定律。但与传统交流感应加热比较,超导感应加热具有4大列优特点。

1)效率高,更省电。在超导直流感应加热技术中,成熟的电机技术可轻易达到效率90%以上,相对于传统感应加热炉约40-45%效率,节能效果十分明显。

2)加热质量高。超导直流感应加热,可通过调整锭料的速度和增大磁场的强度,增大涡流效应的透入深度以实现更均匀的幅向温度,目前锭料的转速控制为240~720rpm(相当于4~12Hz),相对于传统加热炉可以得到更深入、更均匀的轴向温度分布。

3)可加热各种有色金属材料。高温超导直流感应加热因加热质量提高,加热更均匀,同时还适用于镁合金、钛合金、镍铬铁合金以及其他特殊合金的加热。

4)安装维护简单便捷。超导直流感应加热装置运行过程中,超导磁体静止、不旋转、无振动,也不存在磨损;超导磁体冷却系统结构简单、操作方便、能够长期运行,无低温液体输送和补充操作;超导磁体电阻特别小,对超导线圈绝缘性要求低;超导感应加热装置不需要大功率交流变频电源和无功补偿装置。由于以上优势,超导感应加热技术在金属加热、单晶炉拉晶等领域有广泛应用。

在单晶硅锭制备领域,新型磁控直拉硅单晶技术由于具备无生长条纹、单晶硅二次缺陷少、杂质含量低等优势,成为目前该领域主流技术。与金属加工类似,通过在单晶硅生长设备中引入高温超导磁场模块,抑制熔体中的热对流、减少固液界面温度波动、降低氧浓度提高杂质径向分布均匀性,可以大幅度提高晶体品质。相较于永磁体、常规电磁体,超导磁体由于其低能耗、磁场强度高、抑制溶体对流水平磁场均匀性好等优点,被公认为适用于单晶硅制备的最佳方案。

3.3核聚变:超导磁线圈是核聚变关键技术

传统的核反应堆采用核裂变的方式代替由煤炭燃烧生热的锅炉加热水,从而带动涡轮发电机进行发电。核裂变主要使用低浓度铀235作为原料,用中子撞击一个铀235原子进而释放两个中子形成链式反应,持续放出能量。

但能用来产生核裂变的铀储量有限,裂变核电站还会产生放射性较强的核废料。自1933年核聚变假说被提出,1939年由贝特证实是利用轻原子核碰撞生成较重的原子核,期间造成质量亏损,同时释放出巨大能量的核反应。相比于核裂变,核聚变放出的能量在同等质量的原料下可高达前者的3-5倍。例如氘和氚发生聚变后,2个原子核结合成1个氦原子核,并放出1个中子和17.6兆电子伏特能量。氘和氚广泛存在于海水之中,且在宇宙中分布广泛,是恒星的动力源泉,太阳的日冕物质喷发会将大量氕氘氚抛入太空,在月球上储量丰富,足以满足人类亿年的能源需求。

目前国际主流研究机构主要采用托卡马克装置实现核聚变,超导磁线圈是核心部件。国际热核聚变实验堆(ITER)计划是当今世界最大的大科学工程国际科技合作计划之一,中国作为主要参与国之一,在这一计划实施中发挥重要作用。ITER项目的目标是对现有的可控核聚变方案进行实验验证,为下一步可控核聚变的成功商业化奠定基础。

ITER装置的主体部分是一个用磁约束来实现受控核聚变的环形真空容器,目前ITER设计共有超导大型磁体48个,具体包括:18个纵场线圈(TF)、6个极向场线圈(PF)、6个中心螺管线圈组成的中心螺管(CS)和18个校正场线圈(CC)。其中TF和PF采用Nb3Sn超导线,CS和CC采用NbTi超导线,将产生高达13T的磁场,超过地磁场的20万倍。

我国承担69%的NbTi超导线和7%的Nb3Sn超导线生产任务,全部由公司提供。我国自主设计研制并联合国际合作开展的中国聚变工程实验堆(CFETR)项目已取得国家发改委立项。可控核聚变技术研发持续演进,有望拉动超导磁体在科研端需求。未来,若可控核聚变技术实现产业化突破,超导材料需求有望迎来快速增长。

3.4联创光电:前瞻布局超导领域,高温超导技术全球领先

高温超导技术全球领先,竞争格局优越。公司于2013年正式启动MW级高温超导感应加热设备的研发项目,并于2018年调试成功。2019年6月,公司成功研制出全球首台兆瓦级高温超导感应加热设备,成为全球唯一一家兆瓦级感应加热设备的供应商。全球唯三超导感应加热设备分别在中国、德国和韩国,而德国和韩国的设备功率分别为720kW和300kW,公司的高温超导产品规格参数领先全球。与此同时,公司不断推动兆瓦级高温超导感应加热设备的落地应用,工程化样机和商业化样机分别于2021年1月和2022年3月正式交付,2023年4月世界首台MW级高温超导感应加热设备在哈尔滨正式商业化投产使用。

深度绑定国家战略产业,充分受益行业技术变革。2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议,江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议,双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,联合建设可控核聚变项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目拟落户江西省,工程总投资预计超过200亿元人民币。我们预计,随着国内核聚变技术的持续发展,公司超导业务有望充分受益。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)