2024安防行业报告:AI技术推动市场增长与业务转型

1. 全球安防领军企业,智能物联战略打开成长天花板

1.1. 安防龙头,向“智能物联AIoT”转型升级

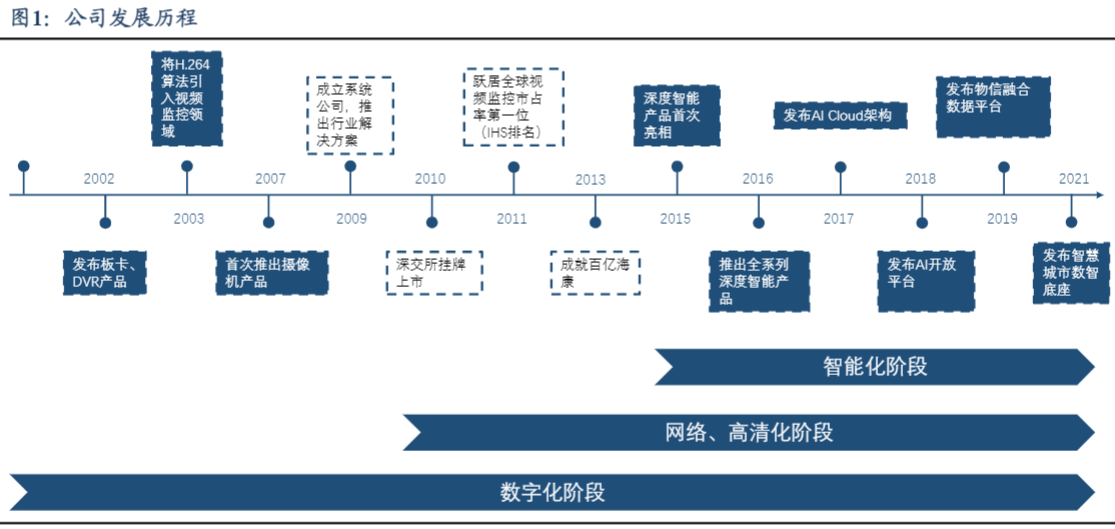

国内视频监控行业龙头企业,转型“智能物联AIoT”。海康威视成立于2001年,主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售,是安防行业中的产品供应商,核心产品为板卡与DVR;2008年海康威视开展解决方案业务,自2009年起,公司开始投入视频管理系统的研发,并逐步从产品提供商向“产品+系统”的整体解决方案提供商转变;2010年5月公司在深圳证券交易所中小企业板上市;

2017年,海康威视以云边融合引领智能应用发展趋势,开创性提出了AI Cloud的边缘节点、边缘域、云中心的三级架构,将大力推进人工智能在物联网领域的发展和应用;2021年,公司将业务领域定位为“智能物联AIoT”,致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业,引领智能物联新未来。深耕安防行业二十余载,海康威视抓住视频监控行业数字化、网络及高清化、智能化的机遇,不断研发新技术、新产品,提出新方案,并积极开拓新兴业务,为公司持续发展打开新空间。

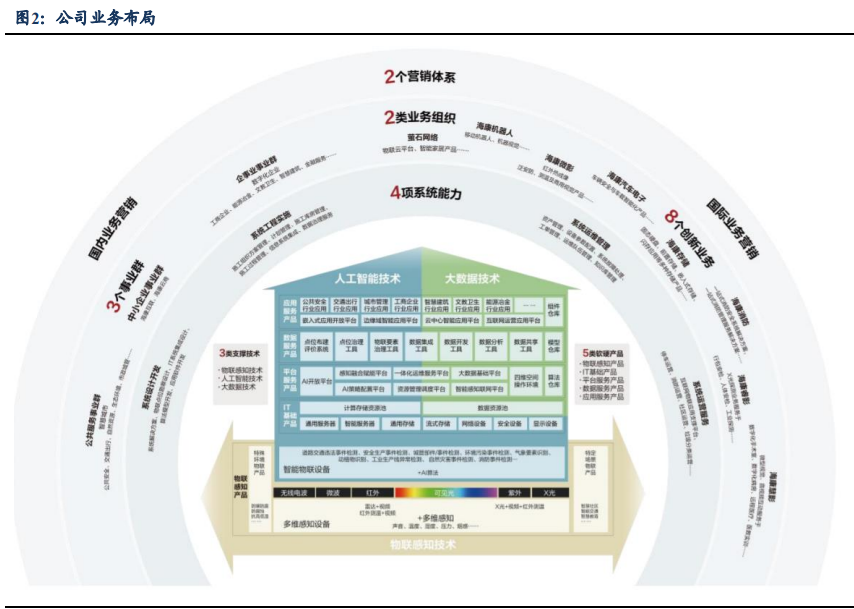

海康威视产品矩阵不断丰富,业务架构变革强化资源有效配置。海康威视产品家族可分为硬件与软件。硬件方面,海康威视不断扩展感知手段,丰富场景化产品选择,提升全系统处理能力,边缘节点、边缘域、云中心等多层次产品蓬勃发展;软件方面,包括软件平台、智能算法、数据模型和业务服务四个部分。产品应用覆盖城管市政、冶金、建筑、农业、医疗等10大行业、70多个子行业的300多个细分场景。

客户端,公司将传统安防业务分为国内、国外两部分,并于2018年启动业务架构的变革重组,重新组织整合资源,将国内业务分为公共服务事业群(PBG)、企事业事业群(EBG)和中小企业事业群(SMBG),更有针对性地面对不同类型市场和客户,更有效地协同内部资源。同时,不断开拓创新业务,包括萤石网络、海康机器人、海康微影、海康汽车电子、海康存储、海康消防、海康睿影、海康慧影等,为公司长期可持续发展不断注入新动力。

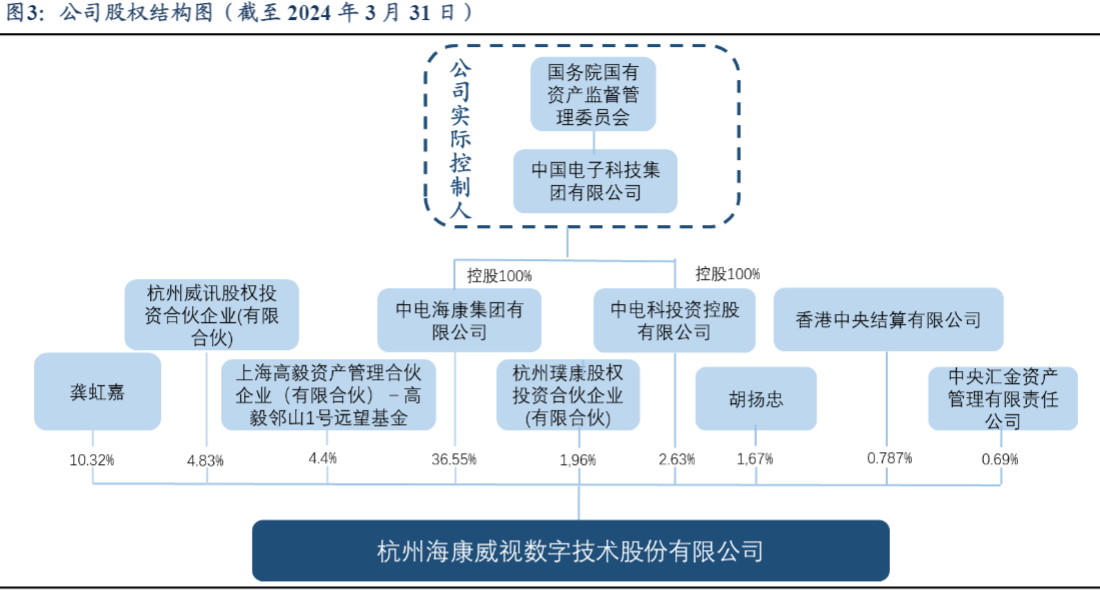

公司股权结构稳定,背靠国资委,实力雄厚。截至2024年3月31日,中电海康集团有限公司持有公司36.55%的股份,为公司第一大股东。中国电子科技集团有限公司,是由国务院国资委履行出资人职责的中央企业,通过中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司合计持有公司39.18%的股份,与国务院国有资产监督管理委员会同为公司实际控制人。龚虹嘉作为公司发起人,持股比例达10.32%,为公司第二大股东。公司董事、总经理胡扬忠持有1.67%的公司股份。公司股权结构稳定,为长期战略执行提供坚实后盾。

1.2. 研发投入&创新业务齐增长,股权激励稳固核心骨干

短期波动不改业绩长期向上增长态势,2023年公司营收恢复增长。全球经济波动不断,贸易环境变动,给公司经营带来持续挑战。海康威视聚焦自身能力的成长,持续推进业务的稳健发展。2023年公司实现营业总收入893.40亿元,同比增长7.42%;实现营业利润160.39亿元,同比增长8.50%;实现归属于上市公司股东的净利润141.08亿元,同比增长9.89%。2018-2023年,境内主业收入是公司收入的主要来源,其中2023年EBG业务收入为178.45亿元,在大事业群中收入占比最高。随着业务修复逐渐增加与智能物联长期增长动能,公司发展持续向好。

创新业务快速发展,增强发展韧性。2023年公司创新业务整体收入185.53亿元,同比增长23.11%,占公司营收比重达到20.77%,2018-2023年,创新业务收入从26.97亿元增长至185.53亿元,GAGR达61.97%,实现了快速增长。同期,公司创新业务收入占比从2018年的5.41%上升至2023年的20.77%,成为助力公司长期可持续发展的强劲引擎。

萤石网络作为海康威视旗下首家成功分拆上市的子公司,已于2022年12月28日在上交所科创板挂牌上市;海康机器人分拆上市申请已获得深交所受理,创新务子公司分拆上市工作稳步有序推进。公司主业及创新业务已经构成较有韧性的业务组合,为公司长期持续发展奠定了坚实的基础。

保持研发投入力度,构筑差异化优势。公司聚焦业务主航道,以战略为导向,不断加强技术储备,夯实自身整体实力及长期可持续发展的基础。2023年,公司研发投入113.93亿元,同比增长16.1%,研发技术人员数量继续稳步增长,占公司总人数近50%。海康威视近五年保持技术研发投入,延续在技术产品化、产品商业化上的能力优势,持续加强和巩固智能物联技术,不断丰富智能物联设备种类,潜心挖掘智能物联应用机会,夯实智能物联领域的市场地位。

重视人才激励,稳定公司人才队伍。海康威视上市后,于2012 年、2014年、2016年、2018 年和2021 年先后实施了5 期限制性股票计划。2021年公司以定向发行新股的方式向激励对象授予99,577,629股限制性股票,授予数量占公司总股本的1.07%;激励对象为公司高级管理人员(6人)、中层管理人员(135 人)、基层管理人员(836人)、核心骨干员工(8976人),共9953人。以公司业绩的高水平增长为解锁条件,稳固核心团队,推动公司管理和研发水平的提升。

持续丰富数字化新产品品类,推动政府、企业等多行业多应用场景数字化转型。海康威视基于深厚的技术积累、丰富的产品工程化能力,以及多年来对行业的深入理解,不断推出数字化新产品,以满足千行百业数字化转型需求。从技术维度来看,公司依托不同感知技术丰富产品开发系列,为各行各业数据分析与应用构建基础;从应用场景来看,从辅助管理的数字化到核心业务环节的数字化,公司推出的数字化产品已经深度覆盖政府和企业多个应用场景,推动政企数字化转型。

2. AI赋能安防行业,逆中求变,公司主业静待花开

2.1. AI为智能化安防注入新增长动能,智能安防市场有望进一步打开

安防产业从数字化向智能化升级迭代。安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展,传统的安防系统正由数字化、网络化,而逐步走向智能化。智能化安防技术已迈入了一个全新的领域,物联网分别在应用、传输、感知三个层面为智能安防提供可以应用的技术内涵,使得智能安防实现了局部的智能、局部的共享和局部的特征感应。智能安防具有数字化与集成化的特性。

AI推动传统安防转型升级,“AI+安防”发展空间较大。人工智能等技术在安防领域的应用,推动安防产业从传统“人防”“事后追溯”走向“技防”“实时监控”与“事前预防”智慧时代。AI智慧感知技术对采集的大量人、物、环境等信息进行智能分析并实现事前预警、应急联动处置。通过布防,红外传感器监测到有人闯入,自动启动报警系统,并联动S-VIVE视频复核模块,自动录制事件触发前5秒和后10秒现场状态,为事后取证提供证据。

大数据作为人工智能的底层架构,为AI深度学习、增强学习提供庞大的样本支持,是人工智能分析、预测、自我完善的重要支撑。物联网可连接大量不同感知设备,是获得海量数据的入口,通过网络将采集的人、物、环境等多维数据上传至平台,大数据平台构建多种结构化的数据模型,然后从大规模数据中寻找规律,形成决策,为安防实际业务提供帮助。

AI+安防助力克服传统安防痛点。传统安防的重点在“建”,有两个主要特征:事后查证,人工决策。传统安防系统存在多重缺陷:无法预防风险点,无法防患于未然;信息回溯、分析和决策都需要大量的人工,成本较高。与传统安防不同,智能安防的重点在“用”,并相应地对传统安防的缺点做出了改变甚至革新。

(1)事前预警。智能安防的前端可以通过3D、多目、音频、振动、红外等多种硬件立体协作,环境适应能力强,能够复原复杂场景,获得更清晰的图像和更准确的信息,结合云计算,达到事前预警的目的(2)事中决策。智能安防可以通过预设指令,实时高精度识别重点监控人,准确判断位置,识别动作,跟踪轨迹,分析行为。凭借这种能力,智能安防在治安、防暴等领域已经有多起成功案例。

(3)事后分析。比如在治安领域,基于云计算和大数据分析,智能安防系统在提高侦破率的同时,还能创建公安大情报系统,接入多种信息,提高主动预警和处理能力。

智能安防行业市场规模有望被进一步打开。全球智能安防渗透率仍处于较低水平,存量替换空间大。据预测,全球安防市场将于2023年迎来拐点,其中智能安防增速更高,全球智能安防市场规模将在2023年达到450亿美元,则预计2018-2023年CAGR为30.26%。中国方面,据华经产业研究院统计,2018年我国智能安防渗透率为5%,2020年提升至6%。在技术逐步成熟以及需求带动下,安防智能化进程加速,据预测,2021-2026年中国智能安防市场年复合增长率为26%,则预计2026年市场规模为2045亿元。

智能安防软硬件市场增速放缓,智慧社区或将成为重点。2020年中国A1+安防软硬件市场规模达453亿元,受疫情影响,安防工程落地受限,原材料成本上涨,市场规模增速大幅下跌至13.3%(较2018年近250%的增速相比)。

随疫情常态化以及十四五规划开篇,雪亮工程进入扫尾阶段并开启升级阶段。艾瑞预测,2021-2025年市场进入产业结构调整期,市场增速将放缓预计2025年规模超900亿元。AI开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透,发展模式由过去粗放上量转变为精细化升级改造。从细分领域看,公安交通领域仍然是市场支撑力量,但随十三五收官,该领域已基本完成重点领域智能视频监控系统覆盖,市场增长相对疲软。反观其它细分领域,受安全需求刺激、技术迭代加快、产品价格大杀等影响,将不断侵蚀公安交通领域市场份额,特别是围绕智慧城市综合治理展开的智慧社区或将成为下半场重点。

智能安防产业链参与者呈多样化特征。智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产,中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节,下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。除传统安防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外,人脸识别企业依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外,高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商,产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。

智能安防产业链下游应用广泛,民用市场潜力大。智能安防的终端应用可划分为城市级、行业级以及消费级。近年来,“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程陆续开展,城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面,智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面,智能安防产品应用推广至社区、家庭,随着安防系统成本的降低和智能化的推进,智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。根据中安网数据,截至2020年,我国安防行业应用分布中,平安城市和智能交通应用占比分别达到22%和16%,位列第一和第二,雪亮工程应用占比为15%,智慧楼宇应用占比位13%。

全球安防市场竞争格局较为分散。根据2022年全球安防50强榜单,排名前10的企业分别是海康威视(中国)、大华股份(中国)、亚萨合莱(瑞典)、安讯士(瑞典)、摩托罗拉解决方案(美国)、宇视科技(中国)、天地伟业(中国)、安朗杰(美国)、韩华Techwin(韩国)、爱峰(日本)。其中海康威视以101亿美元的营收位居第一,占全球安防市场的3.1%,其次是大华股份以51亿美元的营收位居第二,占全球安防市场的1.6%。从地域分布来看,中国、美国、欧洲和韩国是全球安防市场的主要竞争者,其中中国企业数量最多,达到21家,占全球安防50强的42%,显示出中国在安防行业的强大实力和影响力。

中国安防市场竞争格局相对集中。根据2022年中国安防50强榜单,排名前10的企业分别是海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业、中维世纪、同为股份、力鼎光电、宇瞳光学、中控智慧、中兴通讯。其中海康威视以651亿元的营收位居第一,占中国安防市场的7.6%,其次是大华股份以328亿元的营收位居第二,占中国安防市场的3.9%。从细分领域来看,视频监控是中国安防市场的主要领域,占中国安防市场的66.3%,其中海康威视和大华股份是视频监控领域的领导者,占视频监控市场的22.8%和9.1%。

2.2. 公司三大事业群和海外业务:在复杂多变的环境中聚焦主业,持续推进业务稳健发展

PBG业务依托“智能物联”技术,助力政府数字化转型。2018年,公司以传统公安、交通、司法三个事业部为基础组建PBG(Public Business Group,公共服务事业群)业务团队,以城市治理和城市服务为主,适应行政区域的块状模式,顺应城市治理和城市服务的整体运营需求。“十四五”时期,我国数字政府建设进入快车道。面对政府数字化转型的迫切需求,海康威视依托于“智能物联”技术,持续强化感知基座、智能基座、数据基座、融合赋能平台等城市级智能物联基础能力,重点聚焦公共安全、交通管理、交通出行、城市治理、生态环保、民生服务等行业领域,不断丰富和夯实行业服务能力。

近两年业绩承压,未来有望回升。2018-2020年公司PBG业务营业收入平稳上升,至2021年达到近年之最,达191.6亿元,同比增速为20%,也为近年最高水平。这得益于公司深耕公共服务领域各细分场景,抓住北京冬奥、杭州亚运、十四运等重要活动机遇,推动应用落地实践。

2022年全球宏观经济波动加大、地缘政治错综复杂、欧美制裁打压升级;国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等方面压力,公司PBG业务营业收入回落到161.4亿元,同比降低15.8%。2023年PBG业务仍有承压,PBG营业收入为153.5亿元,同比降低4.8%,但数字化转型助力高质量发展是确定的长期趋势,在国内政策提振、经济复苏、需求逐步恢复的大环境下,预期该业务未来仍然有较大的成长。

PBG业绩有望在政策扶持和需求回暖助力下稳健回升。2022年,公司感知融合赋能平台成功应用于全国26个省79个地市130余个项目,覆盖了智慧城市、智慧交通、智慧水利、应急管理、城市管理、生态环境等众多行业。目前公司已梳理了超过2,000个细分业务场景,开发了超过250个行业解决方案,深化了超过500个行业智能化应用,推动政府的流程机制和建设模式优化,为现代化城市治理提供了强有力支撑。

近年来,中共中央、国务院、发改委、工信部等多部门发布系列政策,支持”AI+安防”行业发展,明确提出智能安防是人工智能创新应用的重点推广领域。随着数字经济、数字社会、数字政府迎来快速建设的机遇期,国内需求逐渐回暖,再加上政策扶持,公司业绩有望稳健回升。

EBG助力企业数字化转型,加速提升企业创新力。公司以传统金融、能源、楼宇、文教卫四个事业部为基础,组建EBG(Enterprise Business Group,企事业事业群)业务团队,以传统大型企业市场服务为主,适应集团企业的条状模式,顺应集团企业的垂直化运营管理需求。2022年,公司围绕“守护企业全域安全”与“提升资产运行效率”两大核心业务领域构建解决方案能力体系,在企业安全生产、人车安全管理、园区安消一体、企业应急指挥、作业效率提升、设备设施管理、企业物资管理、智慧空间管理等重点应用场景,持续打造数字化转型解决方案。

公司EBG业务先恢复正增长。2018-2021年,公司营收稳中有增。但2021年国内房地产、教育等行业因政策调整出现较大波动,对EBG业务整体增长带来一定影响,EBG业务同比增速自21年下降剧烈;2022年,同时受宏观经济波动影响,营收下滑到165亿元,同比降低0.75%。2023年需求逐步恢复,EBG营收同比增速恢复到8.12%。随着国内经济复苏,且房地产和教育事关国计民生,仍然具备较好的发展空间,预期EBG业务未来仍然有较大的成长。中国数字经济发展为EBG业务带来新动力。

目前,中国数字经济已进入快速发展新阶段,传统产业数字化转型不断加快,数字经济基础设施实现跨越式进步,新业态、新模式蓬勃发展。数据显示,2016-2022年中国数字经济总体规模逐年递增,2022年达50.2万亿元,同比增长10.3%,预计2025年达70.8万亿元。数字经济新时代为传统企业数字化转型带来新机遇。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)