2024年地产行业展望报告:机遇与挑战

政策:松绑不断加码,未改下行趋势

供给端:现房库存创新高,开工未售库存超44个月

现房库存创历史新高,开工未售库存超44个月。截止2024年4月,商品房待售面积已经超过2015年高点,开工未售对应去化周期达44.4个月,超过2015年高点,创历史新高。城市库存高企,三线高于一二线。35城商品房平均出清周期42个月,其中三线城市(47个月),高于一线城市(33个月)和二线城市(36个月)。

多因素催化下,二手房分流需求。根据国家统计局数据,2023年全国二手房网签面积达7.08亿平,占全国一二手销售面积38.8%,2024年4月重点12城二手房成交套数占比提升至63.1%。二手房分流新房需求主要源于:•居民由需求方转为供给方,二手房挂牌量持续上行,增加住房供给;•以价换量叠加无交付担忧,核心区二手房更受青睐;•新房上移“改善热”,二手承接刚性需求。

4.30”对症下药,“5.17”政策力度超过往

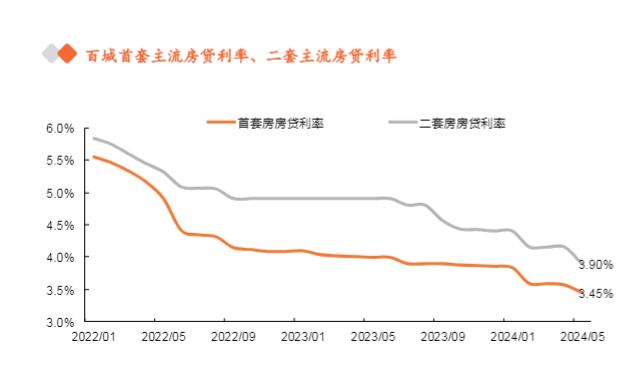

新政后新房、二手房利率均有下降。根据贝壳研究院统计,“5.17”新政落地后,5月百城首套房平均房贷利率环比下降12BP至3.45%、二套房环比下降26BP至3.9%,自2019年以来首次进入“3字头”。截至5月底,百城中超八成城市明确执行最低首套首付15%、二套首付25%,沪深首、二套首付比例最低20%、30%。参考历史实际利率,房贷利率仍有下行空间,二套房空间更大。一季度货币政策执行报告显示,3月新发放个人住房贷款利率3.69%,考虑一季度CPI同比均值为0%,剔除CPI后实际房贷利率为3.69%,仍处2008年以来中间值水平(历史低点为2020年3月的0.63%与2010年12月的0.64%)。后续各地房贷利率下调空间仍存,二套房由于绝对利率水平更高、下调空间更大。

以100万总价、首付20%、30年等额本息为例,若以原首套房贷利率下限LPR-20BP(3.75%)进行贷款,等额本息月供3705元,当房贷利率降至3%-3.55%,对应月供下降2.4%-9.0%。若房贷利率不变,首付降至15%,同等利率水平下月供有所提升,但若房贷利率下降至3.35%,对应月供(3746元)已与此前差距不大。考虑近年房价调整,即使首付比例下调,月供仍可能明显降低。若考虑近年房价调整,即使首付比例由20%降至15%,假设房价下降10%至90万,或下降20%至80万,同等利率水平下月供依次降低,若利率同时减少,则月供降幅更大。以房价下降10%至90万为例,假设房贷利率同时下行至3%-3.55%,对应月供较此前(3705元)下降6.7%-13%。

以100万总价、首付20%、30年等额本息为例,若以原首套房贷利率下限LPR-20BP(3.75%)进行贷款,等额本息月供3705元,当房贷利率降至3%-3.55%,对应月供下降2.4%-9.0%。若房贷利率不变,首付降至15%,同等利率水平下月供有所提升,但若房贷利率下降至3.35%,对应月供(3746元)已与此前差距不大。考虑近年房价调整,即使首付比例下调,月供仍可能明显降低。若考虑近年房价调整,即使首付比例由20%降至15%,假设房价下降10%至90万,或下降20%至80万,同等利率水平下月供依次降低,若利率同时减少,则月供降幅更大。以房价下降10%至90万为例,假设房贷利率同时下行至3%-3.55%,对应月供较此前(3705元)下降6.7%-13%。

复盘过往周期,行业贷款比重增加往往伴随商品房销售明显好转,居民加杠杆具备明显顺周期属性,当前房贷利率、首付比例进一步下调更偏预期引导。政策短期有望加速部分观望需求入市,但中期效果仍待观察。从2023年8月30日、9月1日一线城市先后实行“认房不认贷”情况来看,北京、深圳、广州新政后一周销售金额较新政前一周小幅改善;月成交由于叠加金九销售旺季,新政后一月一线城市销售金额较前一月平均增长18.9%;时间进一步拉长到三月,新政后三月一线城市销售金额较新政前三月多数下滑。

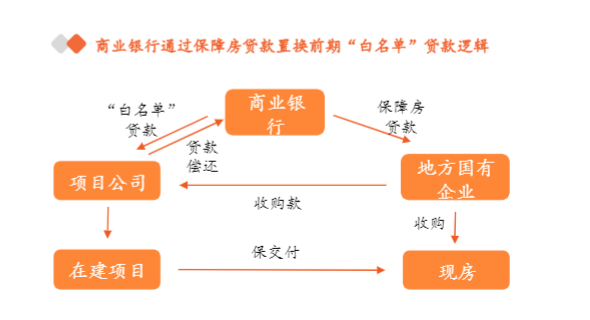

从“三支箭”到三个“不低于”,再到融资协调机制“白名单”,房企信贷、债券、股权融资支持持续加码。截至5月16日商业银行已按内部审批流程审批通过“白名单”贷款9350亿元;受益融资放宽,房地产开发贷余额增速企稳,房企债券发行利率下行。

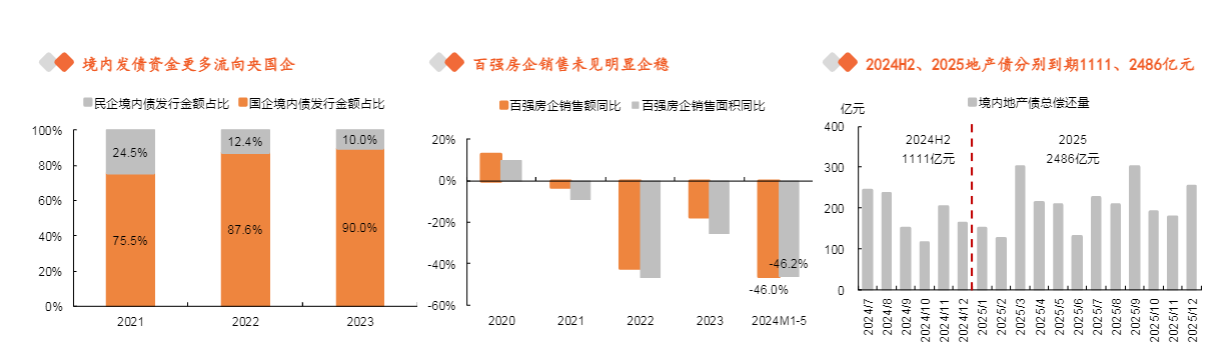

融资放宽央国企更为受益,2023年境内债发行金额占比进一步升至90%。当前楼市销售未见明显改善,叠加债务偿还期限临近,房企整体现金流仍旧面临压力。其中民企由于融资环境改善相对有限、可售货值及销售回款规模较低,压力相对更大。

保障性住房再贷款设立有利于:•加快存量商品房去库存,根据国家统计局数据,截至4月末全国商品房待售面积7.5亿平,同比增长15.7%;•加快保障性住房供给,更好满足工薪收入群体住房需求;•助力保交楼与“白名单”机制落实,房地产企业出售已建成商品房后,回笼资金可用于在建项目续建,改善房企资金状况。

从金额来看,若5000亿全部收储,占到2023年全国商品房销售额(11.7万亿)4.3%。从面积来看,以2024年前4月全国商品房销售均价9595元/平米为基准,假设实际收购价格为销售均价100%、90%、80%、70%、60%,5000亿收购资金可收购已建成未出售商品房面积分别为5211万平米、5790万平米、6514万平米、7444万平米、8685万平米,占2023年商品房销售面积4.7%、5.2%、5.8%、6.7%、7.8%。

测算全国现房去化周期回归十年均值,需收购资金1.8-3万亿元。全国待售面积过去半年去化周期平均7.7个月,若降至2013-2023年均值(4.4个月),对应去库存面积3.1亿平米,按前4月全国商品房均价60%-100%收购,对应资金规模为1.8-3万亿元。测算全国已开工未售库存去化周期回归十年均值,需收购资金5.7-9.6万亿元。若将库存范围扩大至已开工未售,按照新开工90%可售,1999年以来累计开工未售商品房为38.6亿平,过去半年去化周期平均42.9个月,若去化周期降至2013-2023年均值(32.4个月),对应去库存面积10亿平米,按前4月全国商品房均价60%-100%收购,对应资金规模为5.7-9.6万亿元。

市库存去化维度,测算收购资金需1.2-2万亿元。根据中指数据库披露,不完全统计下当前共有63个城市住宅库存去化周期超过18个月,合计住宅可售面积3.8亿平。若63个城市住宅库存去化周期均降至18个月,对应去库存面积1.4亿平,按各城市2-4月销售均价计算,合计总货值达近2万亿。若按各城市现价60%-100%收购,对应资金规模为1.2-2.0万亿。保障房需求维度,测算收购资金至少需1.3-2.2万亿元。以保租房为例,根据住建部规划,“十四五”(2021-2025年)全国计划筹建保障性租赁住房近900万套(间),根据国家统计局数据,2021-2023年全国已开工建设和筹集572万套,完成计划的64%。剩余328万套,按70平/套、前4月全国商品房销售均价9595元/平米计算,全部通过市场化收购筹集需资金2.2万亿,按照6折左右收购大概1.32万亿。若进一步考虑配售型保障房,则对应资金规模或更大。

收储拟投入资金、预期可拉动销售与棚改量级悬殊。央行设立3000亿元保障性住房再贷款,预计最终带动银行贷款5000亿元,2014-2018年棚改央行累计提供PSL3.4万亿元,并产生货币乘数效应。以5000亿元全部收储,按前4月销售均价9595元/平米,无折价计算,可收购已建成未出售商品房5211万平米,占2023年全国商品房销售面积4.7%;2014-2018年棚改总共完成2866万套,按每年货币化安置比例、套均面积85平米计算,累计拉动销售近10亿平米,占2014-2018年全国商品房销售面积13.3%。当前房地产环境及居民加杠杆空间有限,收储最终效果有待观察。当前投资销售持续调整,对比2014年棚改货币化大规模启动前期信心更弱,且当前城镇化率升至66.2%、居民杠杆率升至63.5%,加杠杆空间进一步收窄。

收购价格为落地关键,折价收购可能性较大

参与各方诉求不一,对收购价格、对象看法有别。地方政府倾向折价收购,主要基于较低租金回报,按市价收购用作保租房可能无法覆盖资金成本,对于配售型保障性住房,由于售价低于市场,按市价收购难以达到保本微利要求;同时收购对象上短期或更倾向地方国资项目。但考虑现房库存去化难度低于期房,开发商折价收购接受度存疑。另外银行方面,由于风险自担,结合保交楼与“白名单”机制,商业银行或更倾向支持前期投放“白名单”贷款、目前已竣工项目,实现资金闭环。地方国企招标收储、开发商折价出让公寓或非优质住宅可能性较大。考虑保障房需求主要在一二线意味着收储也将以一二线为主,银行在信贷投放压力叠加一二线风险较小背景下或不局限前期开发贷项目,开发商可能会折价出售公寓或非优质住宅,地方国企在成本控制下可能会通过招标完成收储,实现三方利益平衡。我们认为广州增城“土地成本+建安成本”平价模式或难大幅推广。

供需错配可能影响实施效果,一二线或为收储主战场

保障房试点集中一二线,库存压力多在三四线,收储模式供需错配可能影响实施效果。无论配租或配售型保障性住房,时点开展均集中高能级城市,如“十四五”全国计划筹建保租房近900万套(间),四十个重点城市计划新增650万套(间),配售型保障房优先在35个城市试点。但库存压力更多聚焦三四线,现房收购供需错配可能影响实施效果,我们预计本轮一二线为收储主战场。

若仅考虑收购35个核心城市90平以下现房,按60%-100%市价成交,测算需收购资金4913-8188亿元。结合政府初衷为“以需定购”而非消化市面所有小户型现房,若仅针对核心城市,5000亿收储资金或相对充足,有望带动核心城市楼市率先企稳。具体假设为:•假设商品房待售面积中90平米以下占比与住宅投资占比一致,考虑3到4年开发周期及信用事件带来的竣工延期,按2019-2021年全国90平米以下住宅投资占比19.4%估算。•由于待售面积为竣工现房、而施工反映存量开发体量,假设35个大中城市待售面积占全国比重与竣工、施工占比一致,2013-2022年35个大中城市竣工及施工占比整体稳定,均值为37.5%和37.9%,取两者均值37.7%估计。•2022年35个大中城市商品房销售均价为15782元/平米,考虑2023-2024年房价调整,按15000元/平米假设当前均价。

居民及资本市场信心待提升,预期修复为企稳关键。从“5.17”新政前后地产股债走势来看,地产股先涨后跌、地产债反弹相对有限,显示当前市场对于楼市改善存在分歧、信心仍显不足,同时居民未来3个月计划购房占比依旧维持低位,后续预期修复为房地产企稳关键。

楼市:成交量已接近底部,中期调整空间或不大

海外对比:调整空间或已充足。2024年前4月全国成交较高点下跌46%、下行近3年,已接近海外各轮危机。

海外对比:调整空间或已充足。2024年前4月全国成交较高点下跌46%、下行近3年,已接近海外各轮危机。

(美国:14个月、英国:10个月、中国香港:21个月),国内往轮周期房价复苏滞后于成交0-7月,当前成交量与预期未见企稳扭转下,叠加高库存,房价或仍未见底。

过往周期二手房复苏领先于新房,本轮表现亦更好:“5.17”政策发布后,新房、二手房均有改善,但二手更为持续,6月(截至7日)重点50城新房日均成交环比5月下降8.1%,重点20城二手房日均成交环比增长9.1%。回顾2011-2012年、2014-2015年楼市周期,二手房价格企稳亦领先于新房。过往周期二手房房价修复领先新房收储料以核心城市为主,资金全用于小户型有助于新房企稳:据测算,若5000亿收储资金全用于收购90平米以下项目,最少可消化近六成35城现有小户型待售面积,最多可全部消化,有望对市场形成提振。同时35城土地成交急剧下滑,存量增量双重优化奠定修复基础。

城市料将分化:考虑楼市复苏传导链为高能级城市向低能级传递,短期房价降幅大、回调时间久的高能级城市及资产有望率先企稳;但中长期仍需关注城市基本面,如人口、产业等因素。

降价促销、资产减值等带来业绩阵痛仍将延续:根据wind数据,2023年A股上市房企亏损307亿,15家A+H未出险龙头房企归母净利同比降26%。

预判2024年全国销售面积同比-12.7%,竣工、新开工同比-20%,投资同比-9%。考虑2023年Q1积压需求集中释放导致基数较高,2024年全年销售同比前低后高,前4月全国商品房销售面积同比下滑20.2%;考虑近期政策密集落地,叠加上年H2基数回落,下半年销售同比降幅有望收窄。中性假设下预计全国全年销售面积同比-12.7%,若考虑收储积极落地及政策效力超预期,亦不排除全年销售降幅进一步收窄;1-4月新开工、投资同比下滑24.6%、9.8%,资金受限及去化周期拉长下企业拿地施工意愿或延续低迷,土地供给亦在收缩,但考虑上年H2基数回落,我们预计全年新开工、投资降幅或小于前4月降幅,分别同比下滑20%、9%。

“保障+市场”双轨制逐步确立,高品质住宅为商品房趋势。2024年3月两会部长通道答记者问中,住建部部长倪虹强调完善“市场+保障”的住房供应体系,政府保障基本住房需求、市场满足多层次多样化住房需求。4月政治局会议再次明确,结合房地产市场供求关系新变化、人民群众对优质住房新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房政策措施。2023年下半年以来,自然资源部发文建议各省市取消远郊区容积率1.0限制、多地取消“7090”户型政策等,均为满足市场多样化住房需求铺垫。从市场供应结构看,2023年以来大户型投资额明显好于小户型,全年144平以上住宅投资同比增长0.4%,远好于90平米以下(-12.4%)。叠加“14号文”以来,全国加大保障房建设和供应,未来市场主要满足改善需求,二手房承接大量刚需,政府保障房提供基本住房需求的供应体系逐步确立。

上半年板块累计下跌,期间存在阶段性行情年初以来(截至2024/6/7)申万地产板块累计下跌10%,跑输沪深300 14.2个百分点。上半年板块最大区间涨幅28.5%,持续14个交易日,主要源于政策博弈。

2024年一季度末公募基金房地产业持仓比例0.86%,降至历史新低;相对标准行业配置比例-0.58%,持续低配。地产板块低涨幅、低估值、低持仓为4-5月政策博弈推动估值修复奠定基础。

过往政策宽松周期,地产板块超额收益分为两个阶段:1)第一阶段(2008.9-2008.11、2014.7-2015.1),表现为政策及信贷宽松力度加大,销售尚未明显好转,地产板块累计超额收益主要来自政策博弈逻辑驱动的估值修复;2)第二阶段(2009.1-2009.11、2015.3-2016.10),表现为政策延续宽松,销量明显好转,房价开启上涨,基本面复苏兑现。此阶段政策宽松+基本面复苏共振带动地产板块收益更加明显,板块收益主要源自销售回暖。当前政策从去库存、稳市场出发,首付比例、房贷利率等调整超出过往,需重点关注后市发展。后续基于楼市是否持续修复,板块投资可分为两种情形。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)