2024半导体封装行业报告:国产替代与技术创新并进

1.电子装联精密焊接设备制造领军企业

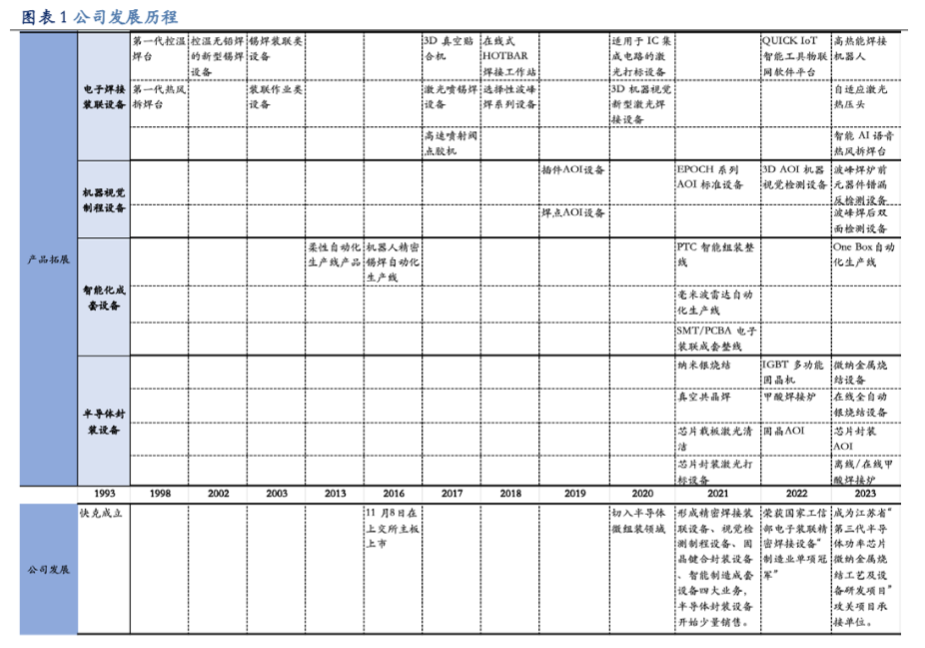

1.1电子装联精密焊接设备制造领军企业,多领域实现突破

快克智能是国内精密焊接装联设备制造的领军企业,在电子装联焊接领域深耕三十余年,荣获中国智能制造百强企业、国家级专精特新“小巨人”、和国家工信部“制造业单项冠军”等称号。公司凭借长期积累的电子焊接、装联等核心工艺以及设备自动化的经验,持续向不同应用领域拓展,致力于为客户提供智能装备解决方案,主要应用于半导体/泛半导体、智能终端智能穿戴、新能源汽车、消费电子等行业领域,主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套装备和固晶键合封装设备。

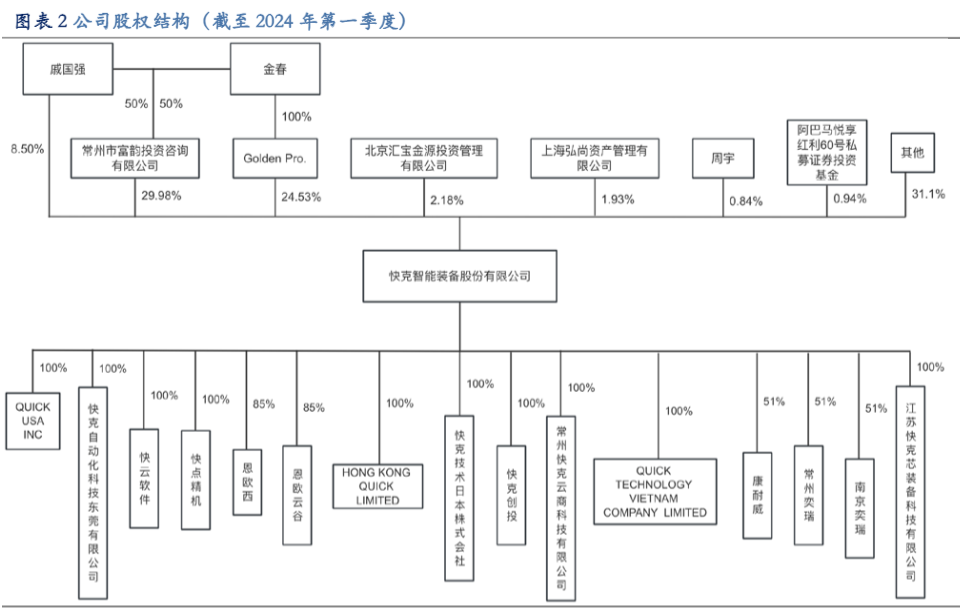

公司股权结构较为稳定且相对集中,公司实际控制人为戚国强和金春,两人为夫妻关系。截至2024年第一季度,金春通过持有Golden PRO公司100%的股权控制本公司24.53%股份,以及富韵投资公司50%的股权持有本公司14.99%股份,合计持有本公司39.52%股份,为第一大自然人股东。戚国强直接持有本公司8.50%股份,并通过富韵投资公司50%的股权持有本公司14.99%股份,以及其本人唯一所有人的阿巴马悦享红利60 号私募证券投资基金持有本公司0.94%股份,合计持有本公司24.43%股份。其中,富韵投资、Golden PRO、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利60 号私募证券投资基金系一致行动人。综上,戚国强和金春夫妇共合计控制公司63.95%股份。

子公司广泛布局,积极开拓海外市场。公司拥有强大的销售网络,公司在珠三角及长三角等重点区域设立子公司配备主力直销队;同时,公司设立了国际业务部和在美国,越南等地方设立了以销售为主的子公司,为客户提供研发、制造全方位本土化服务,积极开拓海外市场。公司积极把握半导体行业快速发展的市场机遇,通过设立了日本快克、江苏快克芯子公司以及收购康耐威、南京奕瑞公司,着力打造半导体封装设备。

公司高管层从业经验丰富,以及有较高的管理能力和技术研发能力。公司董事长金春为管理营销型企业家,在销售团队建设和销售渠道管理方面有丰富的经验,创立了公司的营销、管理体系。公司总经理戚国强专注于产品的技术研发和工艺改良,对电子产品锡焊联装方面有独到深刻的理解。在早期,以戚国强先生为核心的技术团队开发了快克第一代控温焊台及热风拆焊台,实现锡焊工具的进口替代,在行业树立了“快克”的品牌知名度,为公司奠定领军地位基础。

1.2 专注于先进精密焊接技术的研究,产品多元化布局

公司多年专注于先进精密焊接技术的研究,不断提升在更多应用场景中的组装、检测等自动化和智能化解决方案能力。公司以电子焊接装联技术为核心,在机器视觉制程、智能化成套制造以及半导体封装领域均实现布局。

在精密焊接方面,公司的精密热压焊接、高精度激光焊接、可靠性选择性波峰焊、精密点胶等工艺设备为客户提供了高热能和可靠性的焊接需求。

在机器视觉制程方面,公司研发光学检测技术多年,积累了丰富的视觉算法、多层光源、AI算法深度融合、高速高精运动控制等技术经验,自主研发出光学成像系统,实现了多种类AOI 检测设备的开发,成像技术达到行业领先水平。

在智能化成套制造方面,公司为国内多家新能源汽车企业提供PTC 智能组装整线、3D/4D毫米波雷达以及线控底盘自动化生产线等解决方案。

在半导体封装方面,基于电子装联和封装的焊接工艺具有相通性,公司有向半导体封装端延伸的自然优势。快克自主研发的多功能固晶机、焊接炉、纳米银烧结以及固晶 AOI 设备为半导体客户提供了成套封装设备及自动化解决方案。

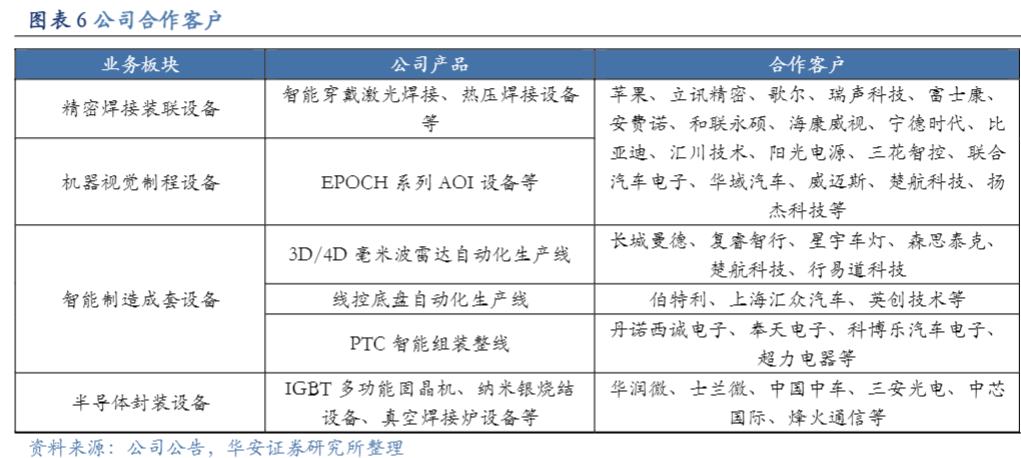

产销不断增长,客户基础稳固。得益于新能源汽车产量大幅提高、产品迭代加速、全球晶圆产能扩张,机器视觉在汽车、半导体、锂电池等领域加速渗透,公司产量与销量齐头并进,设备在各行业中的应用率将持续提高。另外,快克凭借强项优势产品的性能和口碑累积了丰富的合作客户,树立了良好的全球化品牌形象和领先的市场地位。

快克智能主营业务收入结构稳定,公司业务多元化布局。2016 -2020年,公司以电子焊接装联类设备为主要营业收入,到2021年公司主营业务扩展划分至四大业务产品,精密焊接装联设备为第一大业务,营收占比一直维持在60%以上。2023年公司在智能制造成套和封装领域均实现营收增长,智能制造成套设备实现营收1.4亿元,同比增长26.7%;固晶键合封装设备实现营收0.24亿元,同比增长57.4%。精密焊接装联设备保持稳定,实现收入5.28亿元,占主营业务收入的66.6%。

1.3经营稳健,费用率稳定

公司营收总体平稳向上,毛利率维持较高水平。2016 - 2023年公司营收CAGR为15.66%,归母净利润CAGR为8.97%。公司总体毛利率维持在50%左右,以及净利率一直维持在20%以上。2023年消费电子整体需求下行,电子装联SMT行业也处在深度调整期,放缓了公司2D&3D AOI新品推广进度,公司实现营收7.93亿元,同比下降12.07%,归母净利润为1.91亿元,同比下降30.13%。2024年第一季度公司实现营收2.25亿元,营收和利润同比回升 ,分别为4.08%和8.63%。

期间费用率稳定,研发费用率明显上升。近年来公司的期间费用率总体维持在15%以下,2023年公司期间费用率为11.88%,较2022年期间费用率8.62%有所提升,主要原因为公司在半导体封装产品逐步完成客户验证,公司销售规模需扩大,销售费用有所增加。研发费用率由之前维持的7%上升到2023年的13.93%,主要体现在公司对先进封装高端设备的投入研发。公司致力于满足客户在精密电子组装和半导体封装检测设备上的需求,不断加大运动控制、AI智能、机器视觉、半导体封装等技术的创新研发。

2.切入半导体封装,打造整体解决方案提供商

2.1半导体封装设备国产替代空间广阔,先进封装持续发力

根据集成程度的不同,半导体可以分为集成电路和分立器件两大类。其中,集成电路是一种具备完整、复杂电路功能的微型电子器件,该器件通过专门的集成电路制造工艺,实现晶体管等元器件及金属布线的互联,并将其集成在一块或若干块半导体晶片上,集成电路是半导体产业的核心。半导体分立器件是指那些具有单一功能、独立封装且能够单独工作的半导体元件。半导体分立器件在电子电路中扮演着基础而又关键的角色,是构建各种电子系统的基础元件。

封装测试是集成电路产业链的后端环节,随着全球芯片需求量的持续增加,封测行业规模也不断扩大。根据中国半导体行业协会数据,2022 年中国芯片市场中,芯片设计占比43.21%,前道工艺晶圆制造占比30.37%,而封装测试占比26.42%,整体呈现4:3:3 的格局。《2022年中国集成电路封测行业发展白皮书》的数据显示,尽管增长呈现明显周期性,但全球及中国封测行业的总体规模呈现持续扩张态势。随着需求端国产替代趋势增强以及5G、新能源汽车等新兴应用领域的蓬勃发展,未来中国封测行业规模及增速将持续增长。

封测行业的发展带动封装设备需求增长,国产替代空间广阔。SEMI预计,2023年中国半导体设备市场规模将创纪录的超过300亿美元,占全球市场比例将超过30%。我们假设2024-2025年中国半导体设备市场规模占比为25%-30%,同时参考SEMI和VLSI的数据,假设封装设备占半导体设备市场规模的7%,运用SEMI的预测数据,合理估计2025年中国封装设备市场规模将达到156-188亿元,CAGR为0.94%-4.68%。进一步参考SEMI的半导体封装设备细分市场占比情况,计算得到固晶机2025年市场规模将达到46.91-56.29亿元。

1)分立器件固晶机市场前景广阔。根据华经产业研究院的数据,2018年全球固晶机应用领域中分立器件占比约为16%,2024年预计为15%。据此,我们假设中国大陆固晶机市场中15%为分立器件固晶机,并结合华经产业研究院给出的我国固晶机行业细分市场规模数据,估算2025年我国半导体分立器件固晶机市场规模将达到11.45亿元人民币,2021-2025年CAGR高达8.60%。

2)先进封装市场固晶机难度更大,机遇广阔。中国大陆先进封装市场将以4年29.91%的复合增长率持续高速发展,在2025年达到1,136.6亿元,占中国大陆封测市场比重将达到32.00%,增速远高于传统封装。随着先进封装市场的快速增长,固晶机设备的需求快速增长。先进封装贴片机分为FC封装贴片机、FO封装贴片机和2.5D/3D贴片机,最尖端的先进封装固晶机设备为TSV/3D封装以及晶圆级封装的固晶机,整体难度更大,国产设备的机遇广阔。

固晶机市场集中度高,国外厂商市场占比大,国产替代空间广阔。观研天下数据显示,2021年全球固晶机市场中ASMPT和Besi市场占比最高,合计达到59%,国内厂商新益昌以6%的市场占比紧随其后。同时,根据MIRDatabank的数据,截至2021年,中国大陆固晶机国产化率仅为3%,预计2025年国产化率也仅在12%左右,国产替代空间十分广阔。随着国际形势的变化,快克智能积极切入布局固晶机市场将乘着国产替代的东风为公司发展注入新动力。

2.2碳化硅器件引领行业改革,市场需求不断增长

碳化硅是由碳元素和硅元素组成的第三代半导体,被广泛应用于新能源汽车、光伏风电、5G通信、轨道交通等领域。与硅相比,碳化硅的击穿电场强度是硅的10倍;禁带接近硅的3倍;导热率为硅的4-5倍;电子漂移速是硅的2倍。碳化硅原材料的核心优势体现在以下几个方面:1) 耐高压:具有低阻抗和宽禁带宽度,可承受更大电流和电压,实现小尺寸产品设计和高效率。2) 耐高频:关断过程中无电流拖尾现象,可大幅提高器件的开关速度(约为硅的3-10倍),适用于高频率和快速开关。3) 耐高温:热导率更高,可在600°C的高温度下工作。

Yole预计碳化硅功率器件全球市场规模将从2021年的78亿元增长至2027年的453亿元,年复合增长率高达34%。新能源汽车和光伏行业是碳化硅功率器件的重要应用场景。SiC功率器件因其能量密度高、散热性能好等优势已成为汽车功率半导体的核心零部件,在新能源汽车中主要应用于逆变器、车载充电、高压负载等领域。根据Yole,碳化硅功率器件在汽车市场的营收规模将由2021年的49.3亿元增长到2027年的359亿元,占总市场规模79.2%,是碳化硅功率器件第一大应用市场。

碳化硅功率器件第二大应用市场为光伏领域。碳化硅功率器件作为逆变器的核心部件之一,能够实现高效率的能量转换,具有稳定性、较低的功率损耗和更长的使用寿命。在光伏发电应用中,硅基器件的传统逆变器成本约占系统10%左右,是系统能量损耗的主要来源。使用碳化硅材料,转换效率可从96%提升至99%以上,能量损耗降低50%以上,设备循环寿命提升50倍。据CASA预测,到2025年,光伏逆变器中导电型碳化硅功率器件占比将达50%,较2020年增长40%,碳化硅功率器件在光伏领域将持续放量。

全球竞争市场格局来看,SiC功率半导体市场仍由海外巨头主导,目前欧美日企业领先,全球前5大厂商市占率达到90%。根据TrendForce数据显示,2022年SiC功率半导体的主要厂商的市场份额占比分别是意法半导体(36.5%),其次是英飞凌(17.9%)、Wolfspeed(16.3%)、安森美(11.6%)、罗姆(8.1%),其他厂商仅占9.6%。目前国内多个企业如三安光电、士兰微已在碳化硅器件制造环节纷纷布局,有望追赶国际领军企业。

三安光电成立于2000年,主要从事碳化硅、砷化镓、氮化镓、蓝宝石等半导体新材料、外延、芯片与器件的研发、生产与销售。拥有碳化硅垂直产业链制造平台(6英寸),产业链包括长晶-衬底制作-外延生长-芯片制备-封装。

2022年碳化硅产能已达1.2万片/月,二期工程将于2023年贯通,达产后配套年产能将达到50万片。2023年6月,湖南三安和意法半导体双方在重庆市设立合资公司,进行8英寸碳化硅器件大规模量产。该合资厂全部建设总额预计约32亿美元。预计2028年项目达产后生产8英寸碳化硅晶圆10000片/周。

另外,为满足该合资厂的衬底需求,三安光电单独建造和运营一个新的8英寸碳化硅衬底制造厂,规划产能48万片/年。士兰微电子成立于1997年,专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产。公司功率半导体产品线对标英飞凌,打造从外延、设计、制造到封测的国内平台型IDM领军企业。

已完成第一代平面栅SiC MOSFET技术的开发,已将SiC MOSFET芯片封装到汽车主驱功率模块上,并已向客户送样,预计2023年底形成月产6000片6英寸碳化硅芯片的生产能力。公司的“碳化硅功率器件生产线建设项目”达产后将新增年产14.4万片SiC MOSFET/SBD功率半导体器件芯片的生产能力。华润微电子成立于1983年,原四机部、七机部、外经贸部和华润集团联合在香港设立的香港华科电子公司。

目前,公司拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力,产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域。华润微自主研发的第二代SiCJBS 1200V/650V平台已形成系列化产品,在多家光伏/充电桩等领域的行业头部客户批量交付;第三代SiC JBS 650V平台开发顺利,并在2023年实现产品的系列化。碳化硅目前产能达到2500片/月。

深圳基本半导体成立于2016年,专业从事碳化硅功率器件的研发与产业化。公司掌握碳化硅核心技术,研发覆盖碳化硅功率半导体的材料制备、芯片设计、晶圆制造、封装测试、驱动应用等产业链关键环节,核心产品包括碳化硅二极管和MOSFET芯片、汽车级碳化硅功率模块、功率器件驱动芯片等。

自主研发的汽车级碳化硅功率模块已收获了近20家整车厂和Tier1电控客户的定点,成为国内第一批碳化硅模块量产上车的头部企业;采用自研芯片的碳化硅功率器件已累计出货超过3000万颗。2023年4月24日,基本半导体位于深圳的车规级碳化硅芯片产线顺利通线,该产线具备年产1.8万片6英寸SiC MOSFET晶圆的能力,二期计划扩产至7.2万片,产线达产后每年可保障约50万辆新能源汽车的相关芯片需求。

碳化硅功率半导体生产主要包括前道的碳化硅晶圆加工以及后道的芯片工艺加工。从工艺流程上看,碳化硅一般先长晶被制作成晶锭,然后经过切割、研磨抛光得到碳化硅衬底;衬底经过外延生长得到外延片。外延片经过光刻、刻蚀、离子注入、沉积等步骤制造成晶圆;将晶圆切割成die,经过封装得到器件;器件组合在一起放入特殊外壳中组装成模组。

纳米银烧结设备为碳化硅器件和模块封装的核心工艺装备。我们测算国内纳米银烧结设备存量市场规模从2023年的1.39亿元增长至2030年的22.68亿元,新增市场规模从2023年的0.34亿元增长至2030年的6.52亿元。目前国内纳米银烧结设备基本进口,国产化需求空间大。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)