2024新能源车市展望:触底回升

一、新能源车维持高增速,锂电池需求有望持续扩容

1.1 新能源车渗透率持续提升,车型供给增加国内新能源车渗透率持续攀升。受益于“碳达峰、碳中和”政策+需求双轮驱动,新能源在全球范围内快速发展。2023年新能源车销售量超过900万辆,继续保持高增态势。

全球新能源车保持高增长。EVTank数据显示,2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆,同比增长35.4%,其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆,占全球销量的64.8%。欧洲和美国2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆,同比增速分别为18.3%和48.0%。参考EVTank,欧洲市场增速放缓与德国等国家2023年补贴退坡有较大关系。

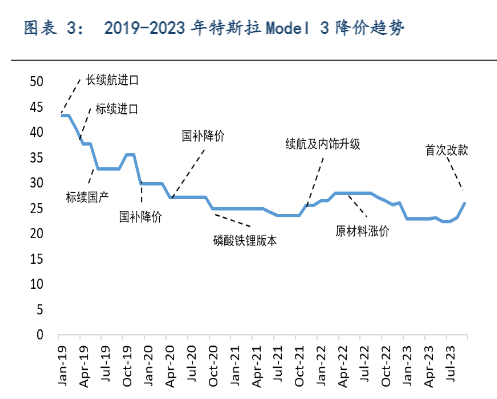

伴随品牌竞争力提升及成本下降,新能源车下沉进入更具竞争力的价格区间,渗透率有望进一步提升。特斯拉Model 3自2019年初进口以来,通过国产化、规模效应等降本,售价自40 万元左右降至20-25万元区间;2023年,国产新势力零跑汽车纯电产品在原材料降价、新品放量的加持下,实现多系列产品售价大幅下调。此外,比亚迪2023年推出的冠军版将入门版秦、汉价格分别打入万元、十万元价格带,理想汽车推出L7等更低价位车型等,变相降价有望刺激需求,在下探价格带的同时提供优质供给。我们认为,随着车型的增长+新能源价格下探到具有竞争力的区间,新能源车渗透率有望进一步提升,我们预计2024年中国新能源车销量有望超过1200万辆。

1.2智能化、快充、长续航体验升级,新能源车有望迎来渗透率二次提升的拐点自动驾驶政策与标准逐步明晰。近年来,国家、省市级政府层面不断出台完善智能网联汽车相关法律法规。2023年6月工信部公开支持L3 级及更高级别的自动驾驶;2023年7月北京“车内无人“自动驾驶商业化试点逐渐开放,上海市浦东新区为首批三家企业发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。2024年1月,工信部等五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点,我们认为随着政策和标准逐步清晰,智能驾驶有望加速落地。

智能化的深入有望进一步拉开燃油车与新能源汽车的驾驶体验,推动新能源渗透率加速抬升。市场销量方面,汽车之家预计2025 年具备L2及以上自动驾驶能力的车型销量将突破千万级,渗透率将跃升至50%。相比2018 年,至2022 年,辅助驾驶相关配置渗透率迎来了飞跃式增长。其中,主动刹车的渗透率比上一年提升了15个百分比。车道保持辅助系统、全速自适应巡航系统渗透率均超过30%。

请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com7《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》工信部、国家标准委2023年7月《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》工信部等五部门2024年1月资料来源:工信部,中国政府网,信达证券研发中心智能化的深入有望进一步拉开燃油车与新能源汽车的驾驶体验,推动新能源渗透率加速抬升。市场销量方面,汽车之家预计2025 年具备L2及以上自动驾驶能力的车型销量将突破千万级,渗透率将跃升至50%。相比2018 年,至2022 年,辅助驾驶相关配置渗透率迎来了飞跃式增长。其中,主动刹车的渗透率比上一年提升了15个百分比。车道保持辅助系统、全速自适应巡航系统渗透率均超过30%。车端长续航体验有望持续提升。自2016年以来,政策、需求引导动力电池技术快速迭代,电动汽车的续航提升。高镍三元电池和以比亚迪刀片电池为代表的磷酸铁锂电池续航水平持续提升。长期来看,随着复合铜箔、硅基负极以及固态电池等新技术的迭代,纯电车的续航有望持续提升。以固态电池为例,目前基于氧化物正极与石墨负极的传统锂离子电池的能量密度越来越接近其理论上限,约350Wh/kg。固态电池可以搭配高比能材料,大幅减重,能量密度提升,能量密度有望达到500Wh/kg 甚至更高。

车端快充+超充桩蓬勃发展,新能源车补能焦虑有望缓解。解决长途出行痛点需要充电基础设施建设的协同,充电桩普及率及充电效率是重要参考指标。充电桩普及度方面,在政策+需求的催化下,车桩比呈现快速下降的趋势,补能便捷性得到显著提高,“充电难”的问题得到逐步缓解。高压高倍率车型渗透率逐渐提升,800V 架构大势所趋。从行业发展阶段来看,目前主流新能源车以400V架构为主,随着新能源车不断发展,用户对充电性能的要求日益提升。自从2019 年保时捷T发布首款800V 高压平台的量产车型Taycan以来,国内外厂商纷纷跟进,起亚发布800V平台E-GMP;比亚迪2021年发布800V 平台e-3.0,吉利汽车发布SEA 浩瀚架构,800V高压快充成为大势所趋。我们认为,以800V架构为代表的高压/高倍率路线有望成为未来的主流发展方向。

大功率充电桩成发展方向。参考《广汽埃安高压快充技术应用及展望》,2021年电池倍率在0.8C-1.5C 之间,额定电压在300V-400V 之间,而快充充电桩功率在30-120Kw之间。随着电池倍率往3C甚至6C发展,额定电压向800V演进,未来快充充电桩功率也需要得到提升,大功率充电桩成为发展方向,未来向200Kw、480Kw 甚至更高功率发展。

大功率快充充电桩占比或将提升。国家电网作为主要的充电桩运营商之一,对行业发展具有指导作用。从目前国家电网的招标来看,80KW充电桩占比有所下降,160KW和240KW充电桩占比提升,我们认为160KW充电桩或将成直流充电桩增量的主流,而240KW甚至更高功率充电桩占比也有望提升。

1.3锂电池需求有望持续扩容

动力电池出货高增长。受新能源汽车的需求带动,中国动力电池持续高增,2023年动力电池产量为778.1GWh,同比增长42.5%,2024年1-5月,我国动力电池合计累计产量为345.5GWh,累计同比增长39.0%。

电化学储能市场高增长。参考《中国储能行业发展白皮书(2024年)》,2023年,全球储能电池出货量达到224.2GWh,同比增长40.7%,其中中国企业储能电池出货量为203.8GWh,占全球储能电池出货量的90.9%。

储能、动力电池持续扩容,全球锂电池市场规模不断扩大。经过近30年的发展,目前锂电池已经广泛应用于动力电池、储能和消费电子等领域。从消费终端看,动力电池为中国电池市场主要应用领域。另一方面,随着储能市场的兴起,储能电池市场持续扩容,参考SNE Research数据,2023年全球储能电池的出货量达185GWh,较2022年的121GWh出货量增长约53%。我们认为未来锂电池需求量有望持续扩大,2025年锂电池需求量有望接近2000Gwh。

二、锂电产业链盈利有望触底,供需格局有望优化

2.1 锂电产业链盈利有望触底从锂电产业链盈利来看,电池、结构件盈利较为稳健,其他中游材料板块承压:1)以宁德时代为代表的电池企业依然保持正增长;2)结构件板块维持较高水平,科达利、震裕科技盈利保持较高增速;3)负极、隔膜、正极、电解液等主材板块依然承压。

从毛利率角度来看,部分中游材料盈利或将触底。由于碳酸锂减值等因素影响减弱,正极盈利能力环比有所回升,电解液实现微利;负极板块筑底;隔膜行业由于前期资本投入较大,产能扩张相比其他板块后置,毛利率下降明显。

2.1.1电池:龙头盈利稳健,二线有所承压从电池板块的营收及归母净利润来看,两者均处于快速增长阶段,2019-2023增速都在20%以上。然而近三年来两者的增速出现了下降的趋势,2024年Q1,电池板块营收增速为-9.2%,归母净利润增速也降至10.1%。

从锂电池板块的利率情况及相关费率来看,近几年来电池板块毛利率/净利率相对较为稳定。2020 年以来电池板块毛利率围绕20%上下波动(除2019Q1-Q2),归母净利率则一直保持在3%附近;四费各细分项费率虽波动较大,但总和占营收的比重基本上维持在11%左右的水平。

从各锂电池企业的盈利情况来看,龙头企业业绩向好,而二线企业业绩面临承压。2023年,宁德时代、亿纬锂能、天能股份、国轩高科营收分别同比增长22.01%、34.38%、14.00%、37.11%,归母净利同比增长43.58%、15.42%、20.77%、201.28%;而蔚蓝锂芯、博力威、鹏辉能源、德赛电池等二线公司的营收及利润则较上年有所下降。

2.1.2正极:三元盈利好转,铁锂盈利分化从三元正极和铁锂正极的业绩来看,在经历了数年的快速增长之后,2023年表现不佳。2023年,三元正极营业收入为2155亿元,较上年下降12.6%,归母净利润93亿元,较上年下降42.5%;铁锂正极营业收入879.5亿元,较上年下降13.8%,归母净利润-39.8亿元,三年内首次出现亏损。

从三元板块和电池板块利润率情况来看,两者利润率均有下降的趋势。2020年后三元板块毛利率开始走低,至2024Q1仅有12.6%,而铁锂板块的毛利率则在2022年后开始走低,至2024Q1仅有5.9%。

从电池正极生产企业的业绩来看,两极分化情况较为凸显。三元正极板块,2023年仅有中伟股份、伟明环保两家企业实现营收及归母净利正增长,除此之外其他企业归母利润较上年均有所下降或出现亏损;铁锂正极板块,湖南裕能2023年归母净利润15.81亿元,同比下降47.44%,为该板块唯一盈利企业。

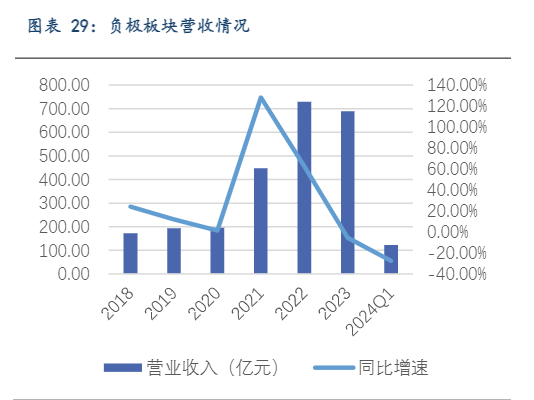

2.1.3负极:盈利有望触底,厂商有所分化从负极板块的业绩情况来看,去年负极板块营收及归母净利润均出现下滑,且净利润的下滑更为明显。2023年负极板块营业收入688.28亿元,同比下降5.6%,归母净利润50.95亿元,同比下降47.8%。

从负极板块的毛利率/净利率来看,毛利率较为稳定,净利率波动较大。2018年以来,负极板块毛利率一直在20%-30%的区间内波动;而净利率的波动幅度较大且无明显趋势。

从负极板块的毛利率/净利率来看,毛利率较为稳定,净利率波动较大。2018年以来,负极板块毛利率一直在20%-30%的区间内波动;而净利率的波动幅度较大且无明显趋势。

2.1.4隔膜:行业盈利承压从隔膜板块的业绩情况来看,2023年营收和归母净利润均较上年有所下降。2023年隔膜板块营业收入为150.55亿元,较上年小幅下降2.9%;归母净利润为31.03亿元,较上年下降34.3%,下降幅度较大。

请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com19从隔膜板块的利润率情况来看,隔膜板块利润较高,但自去年下半年来有所下降。2018-2023Q3,隔膜板块毛利率长期保持在30%以上,净利率长期保持在20%以上,但2024Q1隔膜板块毛利率首次跌破30%,净利率连续两季低于10%。从四费费率来看,2021-2024年Q1四费费率总和较为稳定。

从业绩来看,两家隔膜龙头企业业绩有所承压。2023年恩捷股份营收下跌4.36%,星源材质表现平平,仅增长4.62%;归母净利润方面两家公司在2023年均有较大幅度下跌,恩捷股份、星源材质分别下跌36.84%、19.87%。

2.1.5电解液:盈利触底回升,静待行业供需格局改善从电解液板块的业绩来看,2023年营收和归母净利润均较上年有大幅度的下降。2023年电解液板块营业收入为510.24亿元,较上年下降26%;归母净利润为32.9亿元,同比下降74%。

从电解液板块的利润情况来看,该板块毛利率、净利率自2022年以来一路下跌。毛利率从2022Q1的40.1%降至2024Q1的15%,净利率从2022Q1的25.5%降至2024Q1的3.2%。从四费费率来看,2021-2024年Q1四费费率总和较为稳定,在10%左右上下波动。

从各企业业绩情况来看,2023年各电解液生产龙头企业业绩均大幅下滑。营业收入方面除多氟多营收仅下降3.41%外,其余各企业营收降幅均在20%以上;归母净利润方面各企业降幅均在40%及以上,华盛锂电和永太科技出现亏损。

2.1.6结构件:盈利相对稳健,竞争格局稳定从结构件板块的业绩来看,该板块营收及归母净利润在近五年内实现了持续增长。结构件板块营业收入从2019年的29.79亿元上升至2023年的165.3亿元,增长454%;归母净利润由2019年的3.15亿元上升至2023年的12.44亿元,增长294%。

从结构件板块的利润情况来看,该板块的毛利率与净利率近几年较为稳定。毛利率维持在20%左右,净利率维持在10%左右。从四费费率来看,2021-2024年Q1四费费率各单项及总和均较为稳定,在10%左右上下波动

从结构件生产龙头企业业绩来看,两公司归母净利增幅出现分化。科达利、震裕科技2023年营业收入分别较上年增长21.47%、4.63%,均有所增长;然而2023年震裕科技归母净利下跌58.73%,远低于科达利33.47%的增幅。

2.2扩产趋势减弱,供需格局有望优化中游材料在建工程增长趋势减弱,锂电板块供应格局有望优化。从目前锂电材料各环节在建工程来看,核心企业近几个季度已经放缓,较高点有所下降,我们认为随着行业盈利到达低点,整体产能扩张规模有望下降,后续扩产能力较弱。

政策规范锂电产业扩张,产业链需求与供给有望重回平衡点。供给层面来看,工信部5月出台公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导行业减少单纯扩大产能的制造项目,提升企业产品性能要求,从而出清过剩落后产能,扶持高质量产能替换;需求层面来看,国务院出台《2024—2025年节能降碳行动方案》,加快淘汰老旧机动车,逐步取消各地新能源汽车购买限制,推动公共领域电动化,有望促进需求进一步释放。

锂电实际扩产或将弱于之前市场扩产预期。以负极行业为例,参考鑫椤资讯,2023年负极材料产能继续增长,但扩建速度有所放缓。2022年负极行业有效产能179万吨,2023年达320万吨,产能增长较为明显,其中多以前期规划产能落地为主,在行业供给整体偏富裕情况下,部分企业产能扩建计划出现了推迟,新增产能规划也相较减少。而参考百川盈孚月度产能变化,23年下半年以来整体负极产能变化不大,我们认为行业盈利已经触及低点,随着终端需求释放,锂电行业整体供给与需求有望比市场预期更早达到平衡点。

三、电池新技术:复合铜箔量产在即,固态电池打开成长空间

3.1 复合铜箔:量产在即,电池安全性持续提升在减重和提升能量密度方面,复合集流体中更薄、密度更低的聚合物材料能有效降低锂电池的重量和体积,从而降低质量、提高能量密度。安全性方面,复合集流体有效解决了穿刺和锂枝晶导致的一系列安全问题。复合铝箔方面,根据重庆金美环评报告,金美MA 产品厚度8 微米,其中基材PET 约为6 微米,双面铝镀层约各为1.2 微米。相比于目前动力电池中大多采用的10 微米涂炭铝箔集流体,通过低密度、低杨氏模量以及高可压缩性的高分子基材材料PET 替换金属铝,有效降低正极集流体的质量48%,从而提高电池体系的能量密度。

3.1 复合铜箔:量产在即,电池安全性持续提升在减重和提升能量密度方面,复合集流体中更薄、密度更低的聚合物材料能有效降低锂电池的重量和体积,从而降低质量、提高能量密度。安全性方面,复合集流体有效解决了穿刺和锂枝晶导致的一系列安全问题。复合铝箔方面,根据重庆金美环评报告,金美MA 产品厚度8 微米,其中基材PET 约为6 微米,双面铝镀层约各为1.2 微米。相比于目前动力电池中大多采用的10 微米涂炭铝箔集流体,通过低密度、低杨氏模量以及高可压缩性的高分子基材材料PET 替换金属铝,有效降低正极集流体的质量48%,从而提高电池体系的能量密度。PP 材料可靠,但产业上存在较为成熟的应对方案;PP 薄膜虽稳定性强,但耐高温性和物理强度差,加工难度大。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)