2024汽车行业展望报告:长城汽车新势能分析

一、当前整体认知:22年承压后战略、产品、渠道转型,坚持“底线思维”,基本面迎拐点

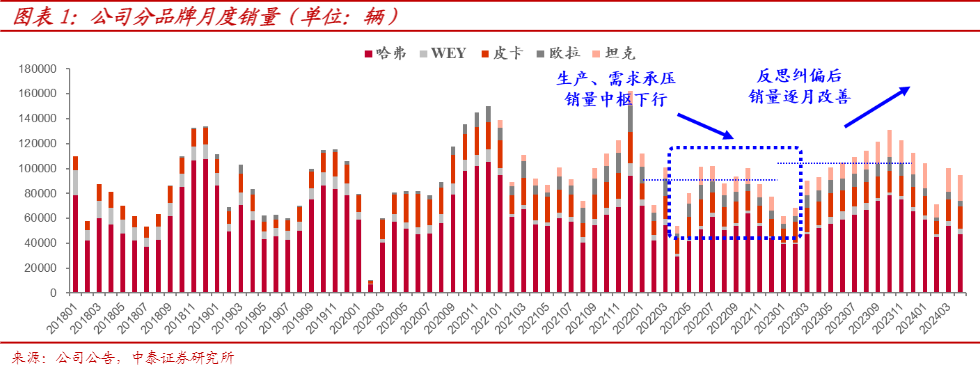

复盘:22年终端承压,反思纠偏后迅速调整,销量回暖

公司22年受到生产及需求端影响,整体销量中枢承压;公司月度销量自22年1月起整体出现较大压力,主要由于生产端汽车行业缺芯片,以及需求端的华东疫情。22年全年月销中枢为8.9万辆,相较21年的中枢值10.7万辆,同比下降17%。

22年下半年起迅速反思纠偏,销量出现逐月改善,中枢上移;销量承压后,公司从22年下半年起迅速在战略、产品、渠道等层面反思纠偏并推出一系列改革措施,后续月销自23年2月起便出现逐月改善趋势,全年维度23年整体月销中枢10.3万辆,同比22年月销中枢+15%。

战略层面调整①:多品牌聚焦为“一个长城”战略层面,之前“一车一品牌一公司”;2020年董事长提出“一车一品牌一公司”战略,旨在精简体系,让一线懂用户需求的人做决策,并且从研发、营销到生产给予充分的授权。问题:品牌间内耗,资源分散,认知度弱。

当前回归“ONE GWM”;22年末沙龙与欧拉合并,原沙龙CEO文飞总任双品牌CEO;魏牌与坦克合并,原坦克CEO刘艳钊总任双品牌CEO;哈弗由李瑞峰总领导新能源转型,围绕“一个长城汽车”营销体系开展。优势:资源集中。

战略层面调整②:供应链深度绑定转为多方培育

之前和产业链深度绑定,共同成长;公司之前战略为与供应商深度绑定,共同成长,单一供应商占比较高,例如ESP芯片基本采购自博世。问题:供应商缺货导致产能不足风险较大,22年缺芯对公司销量影响甚于行业。当前转变为多方培育;主要特点是1)核心部件深化垂直整合;2)外采体系开放,多方培育供应商。

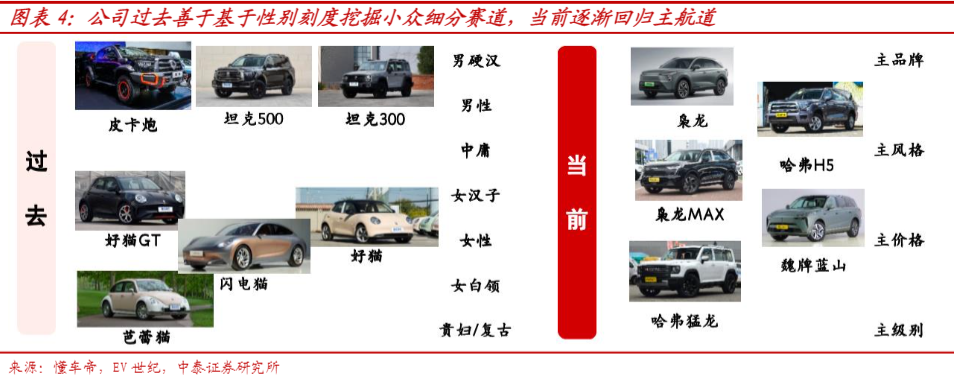

产品层面调整①:由小众细分回归大单品主赛道

之前采用小众细分策略;燃油车存量竞争时代,公司小众细分产品策略行之有效,通过差异化定位实现销量提升(坦克300、好猫、皮卡炮等)。问题:新能源增量时代未重视主流市场,增速放缓。

当前调整为大单品策略;重新重视主流SUV为代表的赛道,如哈弗基本盘(枭龙、枭龙MAX、大狗、H5)、魏牌(蓝山)等,打造大单品,围绕新能源产品回归“主品牌、主风格、主价格、主级别”主流市场竞争。

渠道层面调整①:油电分离,店中店转变为混动专网之前基于燃油品类推出插混车型且采用店中店模式;店中店模式(即燃油和插混产品同店混卖)好处在于渠道调整较小,可快速铺货。问题:混动价差影响购买预期。

23年起推出插混新序列且积极建设混动专网并加速渠道转型;产品方面,23年2月13日,哈弗品牌两款插混新车枭龙/枭龙MAX亮相,强调“新能源、新序列、新产品”;渠道方面围绕一二线城市进行新能源渠道布局:1)新建商超触点;2)燃油渠道转为混动专网。

公司发布“长城智选”直营销售体系,推出“直营销售+经销商销售”的“双销”模式;5月1日公司在全国17个城市开设33家“长城智选”直营销售店,率先开售坦克300、坦克400、坦克500、坦克700及魏牌蓝山、魏牌高山车型。预计至24Q2末,将有约100家零售中心落地,2024年底将有约200家落地。后续长城智选与经销商将共同组成“直营销售+经销商销售”的“双销”模式,改变以往单一经销商渠道模式。

公司22年承压后反思调整,23H2起销量及利润端均出现显著改善拐点;公司22年承压后反思调整,23H2起销量及利润端均出现显著改善拐点;22年下半年起公司推出若干调整后,销量及利润层面出现显著改善。销量层面,23Q2公司销量29.9万,环比+36.0%,后续23Q3、23Q4销量均环比提升(分别为34.5万辆、36.6万辆);利润层面,公司22Q4及23Q1承压后,23Q2起归母净利润显著提升(11.9亿元,环比+582.2%)。

二、底层优质基因:善反思+重技术+挖需求,贯彻“长期主义”

公司基因①:危机意识强,勤反思,善纠偏,响应快

复盘公司发展历程,公司善于反思,响应速度快,屡次对外部环境变化做出快速反应,抢占市场先机;

案例1-危机:1994年,《汽车工业产业政策》轿车生产目录制管理,改装仿制车型被查;响应:迅速调整,开始生产皮卡。1996年3月,第一辆迪尔皮卡下线,短短两年就跃居国内皮卡销量第一。

案例2-危机:21世纪初大城市限制皮卡,转型客车&轿车遇挫;响应:2010年起专注SUV,培育哈弗H6,在2013-2021年连续9年保持SUV销量第一。

案例3-危机:2022年8月,公司新能源转型承压;响应:新一届管理团队亮相,形成“总裁+首席官”管理模式和架构。

当前:三个维度反思纠偏,边际改善逐渐体现

公司22年销量承压,年底及时反思纠偏,提出了三方面改革:

战略:1)经营聚焦化:一车一品牌一公司→ONE GWM;2)供应链稳健化:深度绑定→多方培育;

产品:1)主流化:小众细分→大单品、主价格;2)混动:基于燃油左右互搏→新序列创造纯增量;

渠道:1)精简化:1套渠道、1.5套组织、2个品牌;2)油电分离建立混动专网公司推崇工程师文化:崇尚技术,非常重视自研;魏总亲自参与长城早期发动机研发过程;对工程师人才非常珍惜,并坚持奉行过度研发,认为“开发具有不确定性,因此不必追求开发投资精益性”。研发人员层面,纵向比较,公司技术人员占比逐年提升,目前近1/3。根据公司《社会责任报告》统计, 2021、2022和2023年公司全体员工中技术人员人数分别为21137、23850和24157人,占员工总数比例逐年上升,2023年占比高达29.30%;横向比较,长城技术人员占比位于行业前列。

公司在净利润承压时,依旧保持研发支出上升态势;公司的研发支出一直持上升态势,从2013年的16.9亿元提升至2023年的110.3亿元,十年CAGR=20.6%。在此期间,公司2016-2019年经历净利润下跌的阶段,然而研发支出依然大幅增加。成果端,公司持续的研发高投入体现在专利数量层面;2020-2023年,公司每年新增授权专利稳步增加,且发明专利和实用新型专利的占比逐步提升。

高研发投入支撑技术发展,Hi4-T架构业内领先;公司于2023年推出越野超级混动架构Hi4-T,具有油电纵置并联、多挡位燃油直驱、硬核四驱、智慧能量管理等关键技术,在保证强越野能力和高可靠性的同时,实现全场景综合效能最优,并斩获第二届世界十佳混合动力系统殊荣。

公司各领域技术积累与储备均十分深厚;公司持续加大研发投入,加速在新能源、智能化、自动驾驶等领域技术创新,并在国内八大城市设有研发基地。此外,公司也有大模型、风洞实验室等储备中的技术项目。

小众案例1:小众皮卡市场起家,已保持26年全国第一。1996年,公司推出首款皮卡迪尔(Deer),1998年公司在全国皮卡市场市占率第一,2008年推出首款风骏车型,2009年起皮卡命名为“风骏”。2019年4月上海车展推出“炮”系列强化皮卡领域霸主地位。截至2024.03,长城炮已连续42个月销量破万。

小众案例2:公司在2010年专注当时还属于小众的SUV细分赛道,深耕且持续打造爆款。公司2010年转型专注SUV,2011年推出爆款哈弗H6,长期维持销冠。2021年,公司瞄准小众化的越野车赛道,将坦克从原先城市属性SUV的WEY中独立,并成功打造坦克300爆款,当前坦克300月销中枢已稳定在8700+。

公司脱离传统物理维度的用户划分刻度,从性别刻度去规整用户。公司善于在刻度间隙挖掘细分赛道,欧拉抢占新能源+女性市场(针对女性市场做二次划分,好猫GT-女汉子,闪电猫-都市白领),坦克、炮主打男性中的“硬汉”人群,WEY、哈弗偏中庸(哈弗大狗-男性,哈弗初恋-中性)。

细分领域成功单品热销,帮助提升长城市占率;1)-坦克300:定位:个性化“小众”越野;23年稳态月销中枢:8900+;越野细分领域无对手;2)-哈弗大狗:定位:城市和越野之间小众的3/4刻度、“潮”;23年稳态月销中枢:12000+;面对合资主流SUV仍有竞争力;3)-欧拉好猫:定位:纯电女性运动座驾;23年稳态月销中枢:7800+;纯电小型轿车细分赛道长期领先,面对燃油竞品也有竞争力。

坦克和皮卡系列是当前公司整体销量基本盘,且占比逐年提升,我们认为二者后续有望进一步为公司贡献销量弹性;公司21-23年坦克品牌销量分别为8.5万辆、12.4万辆和16.3万辆,皮卡品牌销量为23.3万辆、18.7万辆和20.2万辆。21-23年坦克及皮卡品牌占公司整体销量比重分别为24.8%、29.1%和29.7%,逐年提升。相比之下,友商的越野及皮卡品类竞品的销量占比都较小(普遍在2%以下),我们认为当前皮卡及坦克品牌是公司销量基本盘及特色产品,并有望持续热销。

进军小众的摩托车市场,“双供应链”优势互补;24年5月,公司推出摩托车品牌SOUO,通过此举既能通过拓展小众的摩托车赛道,更加灵活地应对多变的市场需求,也可实现乘用车与摩托车资源共享和优化。

公司当前产品谱系兼顾主航道与小众品类,有望助力公司“长期主义”;公司五大品牌覆盖主航道(哈弗、WEY)及小众市场(欧拉、坦克、皮卡、摩托),形成差异化竞争,我们认为公司此类品牌布局将促进销量进一步提升。

三、边际变化①:管理变革进一步深化,中台更重视“全球化”+“互联网化”,前台更强调“用户共创”

过去,传统车企采用PDS流程;PDS是一种单向接力式的流程,适用于各个职能部门独立的传统造车模式。一般包括:1、计划;2、概念开发;3、系统水平设计;4、细节设计;5、测试和改进;6、产品推出。存在问题:1、权责不分明;2、行政壁垒显著;3、研发周期长。在PDS流程下,一般整车项目的SOP时间都需要20-30个月,甚至更久。

当前,公司提出引入IPD流程(多用于华为、IBM等),移植IPD方法进行流程重塑,加速向科技型企业转型;IPD针对单个车型配备研、产、采、销团队,称为小型作战单元。IPD流程优势:1)更以用户为中心;2)IPD打通组织结构;3)大幅缩短开发时间。SOP时间:12-16个月(沙龙品牌为例)

案例:2022年8月22日新一届管理团队亮相,互联网化“总裁+首席官”管理模式架构,如首席增长官(CGO)、首席技术官(CTO)、和首席质量官(CQO)等。其中首席增长官(CGO)是一个新型岗位,以不断变化的顾客需求为核心,将市场、产品、运营和客户服务通过一体化战略的方式来推动公司增长。

2020年,公司完成3.0版本组织架构变革,即“强后台+大中台+小前台”,用户/市场为核心,一线拥有更多话语权;其中,强后台:储备优质、前沿技术;“在研两代、预研一代、规划一代”;大中台:给予前台补给支援;提供技术转化、设计、供应链保障、营销资源等配套;小前台:即“一车、一品牌、一公司”,直接面对客户和市场的“作战部门”。

面对行业层面的调整,公司以3.0版本组织架构为基础,进行了一系列持续的深化改革措施;其中,中台部门扩充到了七个新的中台,特别强调了全球化和公关创作的重要性,形成了“三横三纵”的结构布局。内部运营方式注重互联网品牌研究和互联网思维的转变。前台部门进行整合与全面To C调整,其中WEY与坦克、欧拉与沙龙品牌进行进一步整合,此外公司也强调前台与“用户共创”形成全面To C的态势。

公司CEO魏总直播测试城市NOA,与消费者实时交流;2024年4月15日,公司CEO魏建军直播测试全场景城市NOA,该直播在抖音吸引超400万人实时观看,截至直播结束5小时,该直播在微博吸引超1000万人次观看。公司领导在一线与消费者对话,了解用户需求,体现了公司中后台对市场需求及舆论环境的把控能力。

公司高管亲自下场“批量”入驻微博,公关层面直接触达一线消费人群;2024年起公司高管密集入驻微博。而微博作为年轻群体的社交重地,公司此举展现对年轻用户的重视,也体现了沟通透明化的决心。此举也有助于企业更直接地感受用户反馈,增强互动。同时,也有利于品牌更精准地改进产品和服务,提升品牌形象。

在前台层面,公司强调“全面To C”,坚持用户共创的理念;2022年12月,公司召开高管用户面对面恳谈会,参与高管76名,参与用户174名;2023年7月,公司开展“决战六十天决胜新终端”专项行动,高管团队走访全国门店,积极推动终端服务升级。同时,公司正式发布4大服务承诺和3大服务主张;2024年3月,公司提出中国首个汽车产品个性化共创理念,即长城汽车共创理念:以人为本、启发、大胆、安心。此外,在架构层面,公司也提出了:1)高管400热线-五大品牌商品总监亲自接听用户热线,协同多部门优化提升;2)用户声音管理机制-固化例会机制向管理层高密度输入用户声音;3)“回声平台”-与中后台业务组织贯穿,用户随时进行问题反馈。

四、边际变化②:出口渐成新增长极,俄罗斯市场潜力大

海外各区域产品针对性强,哈弗品牌普遍畅销;2023年,公司品牌海外销售态势呈现哈弗品牌普遍热销,其他品牌热销区域较分散的特点。分区域看,在大部分地区,哈弗是最畅销品牌(俄罗斯86%、南美64%、澳洲67%、中东非81%、东盟50%);欧拉在欧洲(94%)及东盟(49%)较为畅销;在南美、中东非洲等地域特点较强地区,皮卡销量占比也较为可观(分别为33%、13%)。

公司全球布局多个工厂,并已具备4个本地生产工厂;公司在埃及、马来西亚、巴基斯坦、保加利亚等地区快速导入KD厂以进行产品布局。并于2019-2021年在俄罗斯、泰国设立本地制造工厂,并于2023H2新增乌兹别克斯坦及巴西两家本地制造工厂。

渠道覆盖全球170+地区,渠道总计超1000家;2023年,公司将市场新拓展至GCC、拉美、东盟区域部分国家。共覆盖170+国家和地区(当前欧洲、北美、南美、澳洲、亚非中东地区均有覆盖),海外销售渠道1000+家。2025将年覆盖大部分欧洲市场;公司2024年将登陆西班牙、意大利、瑞士、奥地利等15个国家市场,并计划在2025年覆盖大部分欧洲市场。

俄罗斯及亚非中东占主要出口额;2023年,公司出口俄罗斯销量占比50+%,出口亚非中东(东南亚+中东+非洲)占比约20+%,澳洲+美洲合计占比约25%,其余为欧洲(不含俄罗斯)地区。

欧洲是后续战略重点地区;当前公司已进入德国、英国、瑞典等多个欧洲市场,2024年将登陆西班牙、意大利等市场,并计划在2025年覆盖大部分欧洲市场。

海外盈利性整体高于国内;2022-2023年,公司国内毛利率分别为17.4%、15.5%;海外毛利率分别为27.1%、26.0%,相比于国内,海外毛利率高约10pct。俄罗斯营利性更强;2022-2023年,公司整体净利率分别为6.0%、4.1%;俄罗斯净利率分别为35.1%、9.9%。此外公司在俄罗斯产品定价普遍高于国内,叠加高净利率,俄罗斯产品单车盈利能力更强。

俄乌冲突影响开始减弱,俄罗斯市场总量回暖;2022年受俄乌冲突影响,俄罗斯汽车销量由2021年的167万辆下滑至69万辆。当前冲突影响钝化,市场月度数据已开始回暖。国内品牌市占率快速提升;受俄乌冲突影响,欧美及日韩品牌逐步关停或出售俄罗斯产业,市场供给不足为国内自主品牌带来机遇,2021-2023年,中国品牌在俄罗斯汽车市场市占率由6.5%提升至32.9%。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)