2024国防军工报告:舰载机引领海军力量新纪元

1.二战之后舰载机发展历程

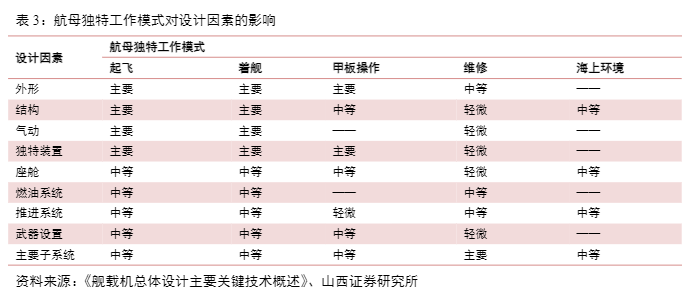

舰载机是可以在航母等军舰上起降的飞机,它与陆基飞机一样,既可以实施对空中、地面、水面和水下等目标的攻击,也可以执行侦查、巡逻、预警、布雷、运输等任务。按照用途划分,舰载机包括了战斗机、攻击机、反潜机、预警机、侦察机、电子战飞机和运输机。按照飞机结构划分,包括固定翼飞机和直升机。舰载机和航母是密不可分的关系,航母是舰载机的主要载体,在航母甲板上起飞和着舰,决定了舰载机必须与航母之间进行协调设计,相比陆基飞机具有许多技术上的特殊要求,舰载机是航母的核心战斗力,直接决定了航母的综合作战能力。

1.1舰载机平台——航母的发展历程

一战期间,航母开始初露锋芒,但是舰载机并没有发挥出应有的作用,主要用于执行海上侦查、巡逻以及反潜任务。二战爆发后,随着军事指挥者对航母认识的深入以及航空技术的发展,航母和舰载机在战争中大放异彩,替代战列舰成为海战中的绝对王者,特别是太平洋战场的美日航母对决,如偷袭珍珠港、中途岛战役、珊瑚海海战等,舰载机成为了海战中的绝对主角。在整个二战期间,各国海军先后共建成各型航空母舰170余艘。

二战期间,航母舰载机基本上都是活塞式螺旋桨战机。二战之后,随着具有更快速度、更优异加速性和更强大空战能力的喷气式战斗机的出现,对航母的起降甲板要求更高,对支援保障也提出了更高的要求,为此美国率先开始研发“福莱斯特”级航空母舰,并接连发展了“小鹰”级、“企业”级、“尼米兹”级及“福特”级等后续四级航空母舰,不断拉大与其他国家在航母领域的差距,一跃成为二战后的海上霸主并保持至今。从“福莱斯特”级开始,美国航母满载排水量均在8万吨以上,美国航母从此进入了全面大型化阶段。

“福莱斯特”级航母是美国在二战后为搭载新式喷气式飞机而专门设计的第一级航母,1955年正式服役,首次采用了蒸汽弹射器,蒸汽弹射器的成熟使用使重量变大起飞降落距离变大的喷气式战斗机能够顺利登上航空母舰,“福莱斯特”级航母同时还采用了斜角甲板和封闭式舰艏等先进设计,配备了甲板降落辅助系统,全面改善了适航性,形成了美国现代航母的基本样式。1961年服役的“小鹰”级是美国针对“福莱斯特”级大幅改进后建造的最后一级常规动力航母,满载排水量达到8.6万吨,是世界上最大的一级常规动力航母,我国第三艘航母福建号的满载排水量与“小鹰”级相当。

“企业”号是全世界第一艘核动力航空母舰,开启了航母的核动力时代,1961年服役,满载排水量达到9.4万吨,核动力装置的应用使航母的航程近乎无限,动力和电力供应大大增强,作战范围和自给能力明显加大,但由于当时核动力技术不成熟、成本高昂,导致原本计划建造的6艘最终只完成一艘,后续转为建造“小鹰”级航母替代空缺。从“企业”号上获得的经验教训之后被吸纳进了美国下一代核动力航空母舰——“尼米兹”号,后者于1975年服役。2017年服役的“福特”号是美国最新一代的航空母舰,满载排水量达到10万吨,采用了新一代的电磁弹射系统,相比于蒸汽弹射系统,可以更加平稳地加速飞机,通过降低机身的最大负荷来延长舰载机的使用寿命,电磁弹射系统在增加弹射能力的同时大幅降低了弹射器的重量和体积。“福特”级航母大量运用自动化、无人化、智能化技术,除了采用各种最新的隐身设计和隐身涂料外,还安装有最新的A1B压水堆装置,并搭载了第四代舰载机F-35C及X-47B察打一体无人机,作战能力大幅提高,未来计划分阶段替换尼米兹级航母。

20世纪50-60年代,随着美国海军逐步装备和应用新型核动力超级航空母舰,航空母舰已经发展成为一个耗资巨大、技术先进、极其复杂的作战系统,造价和技术门槛越来越高,能够承受和使用这种舰船的国家越来越少,一些国家的海军开始寻求那种专门用来搭载直升机和垂直/短距起降战斗/攻击机的小型航空母舰,这其中典型的代表就是英国“无敌”级轻型航空母舰。“无敌”级轻型航空母舰由于搭载了“鹞”式短距/垂直起降战斗机,所以不必安装起飞弹射系统和降落拦阻装置,从而在体积和造价上要比常规航空母舰轻便和便宜,同时它拥有一副非常独特的滑跃式起飞跳板,增加了飞机的有效起飞载荷。以“鹞”式战斗机为代表的垂直起降战斗机的出现为舰载机的发展增添了浓重一笔,虽然此后垂直起降战斗机并未成为航空母舰的主要装备,但却使其他一些舰艇也有可能装备固定翼高性能作战飞机,两栖攻击舰就成为了这种飞机的最佳载舰。

1.2舰载机的进化历程

伴随舰载机平台和航空技术的发展,二战后的舰载机发展也经历了多个阶段。二战后的一段时间内,当喷气式飞机已经占据许多陆基空军机场时,舰载机仍停留在二战时期的活塞式螺旋桨战机,舰载机发展缓慢。这很大程度上是由于喷气式飞机更重起降距离更大,对航母甲板长度提出了更高要求,之后在航空母舰成熟运用蒸汽弹射器后,喷气式战斗机顺利上舰,舰载机从此迎来一波发展高潮。

20世纪50年代后出现了众多型号的喷气式舰载机,比如F9F“黑豹”、F7U“弯刀”等,这些早期的喷气式舰载战斗机采用1-2台涡喷发动机作为动力,武器为航炮和一些早期的空空导弹。但这些飞机的性能都不太理想,存在着安全性较差、载弹量有限、留空时间短等早期喷气式舰载机无法克服的问题,直到20世纪50年代末期,一些性能先进、安全性更高的喷气式飞机开始扮演主力舰载机的角色。这一阶段的舰载作战飞机朝着更快、更重的方向发展,飞行速度从高亚音速发展到2倍音速,载弹量从1-2吨提高到8吨左右,导弹取代了航炮和机枪成为主要作战武器,雷达和火控系统已经普遍装备。这一时期,由于直升机可以掠海飞行、可高可低、能快能慢,还能够悬停,所以在反潜、侦察、巡逻、超视距引导等方面具有非常大的优势。此外,直升机可以快速灵活地运输物资和人员,在登陆作战方面具备独特的运输和火力支援优势,所以舰载直升机开始普遍装备于航母、两栖攻击舰、驱逐舰和护卫舰等多种舰艇。

冷战末期,基于第三代战斗机技术研发的新一代舰载战斗机开始出现,大推重比发动机、主动雷达制导空空导弹等先进设备大大提升了舰载机的战斗能力,这一时期的舰载机在航电设备和精确打击能力方面得到了质的飞跃,同时其任务的多样性也越来越显著,一个平台通过搭载不同设备,可以适应多种角色。与此同时,随着垂直/短距起降固定翼飞机的发展,在两栖攻击舰和其他一些大型舰艇上装备固定翼作战飞机的情况也会越来越普遍。

进入21世纪,美国继F-22战斗机之后,按照多军种要求研发了多型别的第二种第四代战斗机——F-35,其中的F-35B(短距起飞/垂直着陆型)和F-35C(弹射起飞/拦阻着舰型)将装备海军陆战队和海军,F-35B和F-35C已相继于2015年和2019年服役,是目前唯一在役的第四代舰载机。此外新世纪作为网络中心战的代表性武器无人机,也将普遍装备包括航母在内的所有军舰。其中能够执行简单监测、信息收集任务的低成本小型化无人机将普遍装备一般舰艇,能够承担作战打击任务的复杂大型无人机将越来越多地出现在大型舰艇上。

目前,各国的海军舰载机仍以第三代战机为主体,新一代装备的发展主要集中于美国和中国,未来一段时期三代机与四代机将长期并存。当前舰载机的发展思路是通过整合各种力量,力求以较少的型号覆盖全部任务领域,完成所有作战任务,主战机型维持1~2型的局面,美国海军将形成F/A-18E/F和F-35C的高低搭配格局,涵盖从空战到对地攻击等各种任务领域,俄罗斯海军为苏-33和米格29K搭配,英国主战机型为F-35B,法国则将长期保持阵风-M。

2.舰载机技术特点

舰载机要在陆基飞机跑道的1/10面积内完成发射、回收以及舰上操纵使用,并需要在最短的时间内执行留空时间较长的作战任务,必须符合海上环境的基本要求,这些均对舰载机的使用提出了比陆基飞机更苛刻的要求,因此与陆基飞机相比,舰载飞机有很多独特的设计技术问题。舰载机设计的主要关键技术都是围绕着在航母上起飞和着舰的,所以舰载机与航母的适配性就成了机体设计的主要问题,舰载机的设计是一个在各种限制和矛盾中不断权衡取舍,并实现最优化配置的过程。

外形方面,由于航母甲板空间、机库和升降机尺寸的制约,舰载机的总体构型及尺寸受到严格限制,多数舰载机的机翼可折叠,部分舰载机的机头和垂直尾翼也可以折转。由于航母甲板的起落段长度很短,即使有弹射器和阻拦器的帮助,也需要尽可能得降低起飞离舰速度和着舰速度,增加升力,改善低速操纵性和稳定性,为此采用的措施有提高机翼展弦比,增加机翼面积,或者采用吹气襟翼设备等增升装置。

结构和重量方面,舰载机的重量要大于相应的陆基飞机。因为舰载机起飞和着舰距离较短,需要借助弹射器和阻拦器的帮助,所以舰载机需要增加诸如阻拦钩、着舰灯、弹射和牵引附件这些特殊部件,从而增加了舰载机的重量。舰载机在弹射起飞和阻拦回收时,需要承受很高的纵向过载,而且舰载机着舰采用无拉平方式,飞机着舰时的下沉量比陆基飞机大得多,为了承受这些前后上下的过载,舰载机的起落架、机体、油箱、发动机和所有机载设备的结构强度都需要加强,这进一步增大了舰载机的重量。再加上舰载飞机加大了机翼面积,采取了各种增升措施,以及折叠机翼和尾翼带来的贯通结构增加的重量,舰载机的增重效果显著。舰载机F/A-18E/F有一种多用途陆基型改型,与舰载型相比90%的部件通用,空机重量却减少了1360kg。

材料方面,为了防止海上的盐水、蒸汽、大气气体、大风以及氯化钠海雾组成的高酸潮湿层,舰载机需要具备防潮湿、防盐雾、防霉菌的能力,不能使用镁和铍。英国空军型“鹞”式飞机改装海军型“海鹞”飞机时,为了防止腐蚀,就换掉了机体上的7个镁合金部件和发动机上的2个较大的镁合金部件。

3.美国海军航空兵编制及部署情况

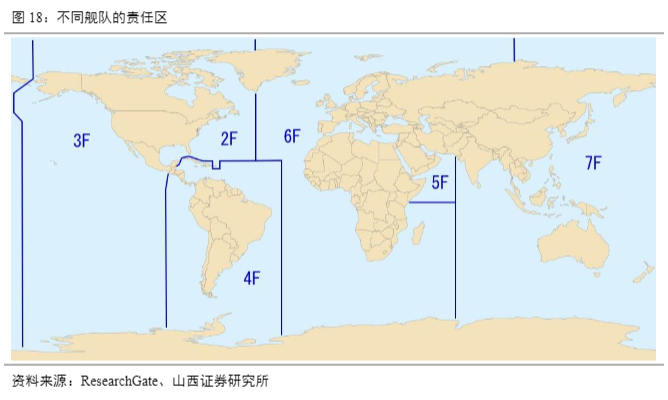

美国海军由海军和海军陆战队两个独立的军种组成,均归属于美国海军部领导。美国海军目前下设七个舰队,包括第2舰队、第3舰队、第4舰队、第5舰队、第6舰队、第7舰队和第10舰队,其中第10舰队主要负责美海军的网络空间、太空、信号和电磁领域的信息作战任务,无配属作战舰艇,无地理辖区。

3.1舰队航空兵编制及部署情况

美国海军部队在非本土战区的部署方式主要分为两大类,即“非轮换部署”和“轮换部署”。部署在日本横须贺的航母打击群,采用的就是“非轮换部署”,能在前沿战区进行持久的作战行动。“轮换部署”模式下,航母战斗群会根据需要部署到不同编号舰队的作战区,指挥关系也转隶相应编号舰队。2014年“轮换部署”开始采用“优化舰队反应计划”(O-FRP)中制定的轮转机制,美海军航空母舰的一个完整的部署和维修周期正常为36个月。周期始于6个月的维护期,之后是3个月的基础训练和3个月的合成训练期,完成训练后将进入为期1个月的“预备海外行动”阶段,该阶段主要为抵达任务区部署作准备,“预备海外行动”阶段结束后,航母打击群将转入时长8个月的部署期。在部署期结束后,航母打击群将返回母港,并转入高戒备待命状态,随时视情况展开第二次部署。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)