2024年金融行业趋势分析报告

1、前期报告提要与市场聚焦

前期观点回顾:警惕六月市场波动率仍将继续上行。继续维持谨慎,市场波动率仍将趋于抬升,波动率偏离幅度将取决于政策落地节奏及其效果。考虑到:①通缩、地产及海外风险仍在持续暴露,②信用收缩,居民及企业消费、生产意愿偏弱,③叠加有效流动性偏紧,预计市场波动率仍将走高。基于我们“双周期”框架体系研究结论,“政策底”向“市场底”传导周期一般在6月左右,预计本轮“市场底”最快或在7月底~8月出现,在此之前我们建议配置价值板块防御。市场聚焦:1、5月A股短时间反弹及被“打断”的原因?2、站在当下,美国降息预期到底有多强?3、外资何时将真正趋势性流入A股“洼地”、布局人民币资产?4、“双周期”框架下,A股高股息投资时钟为何?5、高股息“三类资产”的配置框架为何?

2、策略观点及投资建议

2.1外资何时将真正趋势性流入A股、布局人民币资产?寻找4月下旬~5月中旬期间A股市场反弹逻辑,会发现:情绪回升或占据主导因素。国内来看,从“两会”首次强调“降准、降息”效应与空间、到“三中全会”时间确立,再到新一轮房地产“组合拳”,均在扭转此前市场所担忧的“挤牙膏式”政策预期,彰显更加积极、有力的政策预期。海外降息预期叠加全球金融条件宽松,流动性宽松预期下亦推升了市场做多情绪。然而,一方面,政策出台到效用显现不会一撮而就,传导周期约6个月左右;叠加政策力度、与空间仍有待释放,意味着短期风险仍将继续累积。

事实上,4月新房价格增速进一步降至-3.5%;5月PMI核心指标,包括:存量、新增订单及生产等均明显下降;与此同时,5月出口当月/累积增速(剔除基数)分别降至-0.26%/0.65%,不仅环比再次明显回落,而且依然远不及去年同期约5%的增速水平。显然,寄希望于海外出口的逻辑或被“打破”,而且通缩、房地产风险或依然在持续暴露。另一方面,美国开启降息周期亦需要一个过程,期间仍存在较大波动;更重要的是投资者对于海外降息就会带来外资流入的逻辑,甚至可能被“证伪”。我们仍持续强调一个重要逻辑,参考2019年,全球经济“比差”环境下,资金更多流向类美元资产避险,期间美元走强、其他国家及地区汇率大概率维持弱势。同时,一旦美国开启降息会遇到“流动性陷阱”,海外商业银行惜贷,更不会仍资金溢出到新兴市场。故,预计外资趋势性流入时点,将大概率满足:①既要看到国内风险全面暴露且有边际修复的逻辑,即“最坏的时候”过去,见到“市场底/估值底”;②又要看到海外“流动性陷阱”解除,届时,全球资本方可以溢出、并愿意流向A股“估值洼地”。那么,美国降息预期到底有多强?虽然5月美国新增非农27.2万,超预期回升;但根据美国劳工局就业统计口径分析,非农数据更多暗含了“一人身兼数职”的逻辑,未来存在下修的概率较大;相比之下,首次领取救济金人数及“失业率”更加能够反应真实有多少人找不到工作。

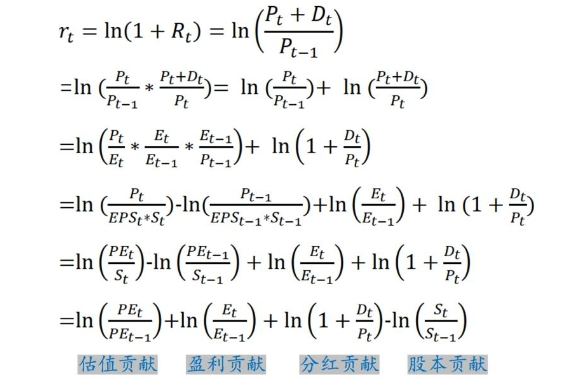

事实上,无论首次领取救济金人数接近23万人,还是失业率已首次升至4%水平,均反应了美国就业市场仍在边际恶化。基于我们“美国降息框架”,实际失业率已经越发接近4.2%自然失业率水平,意味着降息预期将越来越大。未来静待“市场底”及海外“流动性解除”,外资终将真真切切流入A股“洼地”布局人民币资产。2.2“双周期”框架下:A股高股息投资时钟2.2.1高股息策略赚什么钱?为了探究高股息策略底层的赚钱逻辑,我们对股票投资收益的来源拆解剖析如下

由以上股票收益贡献模型可知,高股息策略并不只赚股息收益,高股息策略的收益可能来源于以下四方面:(1)估值扩张的钱;(2)盈利/净资产增长的钱,如果盈利/净资产增多,公司可以分配的红利会变多;(3)分红的钱,与股息率相关,因此受制于估值的过度扩张;(4)股本缩减的钱,意味着单位股本可以分到更多股利。在后续章节中,我们将基于如上收益贡献模型,对A股的高股息组合及主要板块的收益率进行详细拆解复盘,从而挖掘出经济和市场“双周期”框架(详见《策略周报:“双周期”框架体系下:如何有效“捕捉”风格与行业轮动?》)下的高股息策略的收益来源。

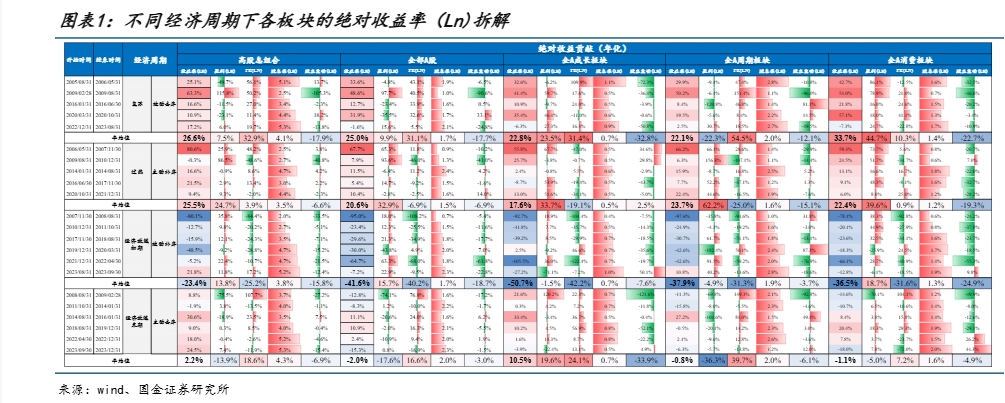

2.2.2经济运行周期下的高股息轮动规律根据2.2.1中所讲,我们对2005年以来不同经济周期下,A股高股息组合、全A、成长板块、周期板块和消费板块的绝对收益表现(对数收益率)进行了复盘总结,并对各板块的收益来源进行了详细拆分,得到了如下结论:总的来讲:(1)绝对收益来看,A股高股息组合在复苏和过热时期最高(26.5%和25.5%),其次为经济放缓末期(2.2%),在经济放缓初期最低且大幅回撤(-23.4%);相对收益来看(相对全体A股组合),A股高股息组合在经济放缓初期的超额收益最明显(高达18.2%),其次为过热期和经济放缓末期(5.0%和4.2%),在复苏期基本没有超额收益(1.6%)。(2)经济复苏时期:各板块均大幅上涨,高股息跑输消费(-7.1%),小幅跑赢成长(3.8%)与周期(4.5%)。各板块盈利增速较高,估值扩张幅度最大。

(3)经济过热时期:各板块均有不小涨幅,高股息与周期基本持平(1.8%),小幅跑赢消费(3.1%)和成长(7.9%)。各板块盈利增速最高,估值大多趋于收缩。(4)经济放缓初期:各板块均大幅回撤,高股息大幅跑赢消费(13.1%)、周期(14.5%)、和成长(27.2%)。各板块盈利增速中性,估值收缩幅度最大。(5)经济放缓末期:各板块涨跌不一,高股息跑输成长(-8.3%),小幅跑赢周期(2.9%)和消费(3.3%)。各板块盈利增速最差,估值扩张幅度较大,仅次于复苏期。具体来看:1.在经济复苏期,经济基本面由差转好、流动性较宽松:各板块均有明显上涨,但表现轻度分化,其中消费表现最好(34%),高股息表现与全A、成长和周期相差不大(22%-27%)。

(1)复苏时期,经济回暖,除周期外的各板块盈利贡献均有改善,其中消费最高(42%),其次为成长(24%),高股息和全A相差不大(13%),最差为周期(-19%),盈利贡献降序排列为:消费>成长>高股息≈全A>周期;(2)受益于流动性宽松,各板块估值均明显扩张,周期估值扩张最大(55%),全A、成长和高股息相差不大(31%-33%),消费估值扩张最少(10%),估值贡献降序排列为:周期>>全A≈成长≈高股息>>消费;(3)高股息组合分红贡献始终遥遥领先,分红贡献降序排列一直呈现为:高股息>>周期>全A>消费>成长;(4)股本贡献降序排列为:周期>>全A≈高股息>消费>成长。消费领涨的驱动力在于盈利贡献(42%)远高于其他板块(最高仅24%),而高股息组合主要由估值驱动(33%),盈利贡献相对偏低(13%)。

2.在经济过热期,经济基本面好、流动性由松转紧:各板块均有所上涨,其中高股息和周期表现最好(26%和24%),消费、全A和成长表现相差不大(18%-22%)。(1)经济过热时期,经济处于高位,通胀一路走高,周期板块盈利贡献遥遥领先(62%),其次为消费(40%),成长、全A相差不大(34%和33%),高股息盈利贡献垫底(25%),盈利贡献降序排列为:周期>>消费>成长≈全A>高股息;(2)经济过热后流动性开始收紧,各板块估值扩张承压甚至开始收缩,高股息公司估值小幅扩张(4%),其次为消费(1%),全A、成长和周期均有不同程度的估值收缩,估值贡献降序排列为:高股息>消费>全A>成长>周期;(3)高股息组合分红贡献始终遥遥领先,分红贡献降序排列一直呈现为:高股息>>周期>全A>消费>成长;(4)股本贡献降序排列为:成长>高股息≈全A>周期>消费。高股息略微领涨的驱动力主要在于估值贡献最大(4%),而其他板块估值大多收缩;周期表现同样较优,因其盈利贡献(64%)明显领先其他板块(最高为40%)。3.经济放缓初期,经济基本面由好转差、流动性紧缩:各板块均大幅回撤,但高股息回撤最小(-23%),消费、全A和周期回撤相差不大(-36%~-42%),成长回撤最多(-51%)。(1)经济放缓初期,经济开始走弱,同时流动性趋紧,消费板块盈利贡献最高(19%),全A和高股息盈利贡献相差不大(16%和14%),成长再次(-2%),周期最差(-5%),盈利贡献降序排列为:消费>高股息≈全A>成长>周期;(2)各板块估值明显收缩,高股息公司估值收缩幅度最小(-25%),其次为周期和消费(-31%和-32%),最后为全A和成长(-40%和-42%),估值贡献降序排列为:高股息>周期≈消费>全A≈成长;(3)高股息组合分红贡献始终遥遥领先,分红贡献降序排列一直呈现为:高股息>>周期>全A>消费>成长;(4)股本贡献降序排列为:周期>成长>高股息>全A >消费。高股息防御性强的驱动力在于估值收缩最少(-25%),且盈利贡献不弱(14%)。4.经济放缓末期,经济基本面差、流动性由紧转松:各板块分化较大,成长领涨(11%),高股息小幅上涨(2%),消费、周期和全A基本持平(-1%、-1%和-2%)。

(1)经济放缓末期,经济较弱,流动性开始转松,成长板块盈利贡献断档式领先(23%),消费、高股息、全A和周期盈利贡献均明显为负(-6%、-14%、-18%和-35%),盈利贡献降序排列为:成长>>消费>高股息>全A>周期;(2)各板块估值明显扩张,周期估值扩张最大(40%),成长次之(24%),高股息和全A相差不多(19%和17%),消费估值扩张最小(7%),估值贡献降序排列为:周期>成长>高股息≈全A>消费;(3)高股息组合分红贡献始终遥遥领先,分红贡献降序排列一直呈现为:高股息(4.3%)>>周期≈全A>消费>成长;(4)股本贡献降序排列为:全A >消费≈高股息≈周期>>成长。成长领涨在于其盈利贡献遥遥领先(23%);高股息表现不俗,因其盈利收缩较少(-14%)且估值贡献(19%)和分红贡献(4.2%)不低。

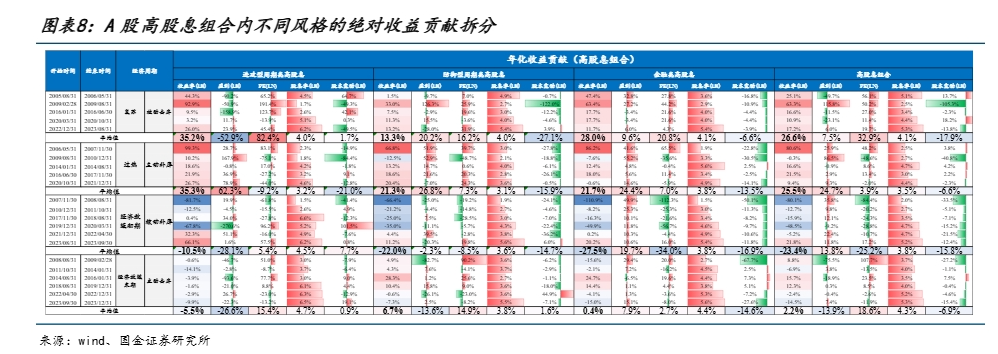

2.2.3三类高股息资产的“周期性”配置框架在2.2.2节中,我们阐述了在不同经济周期下我们该配置何种风格,本节我们将研究配置何种风格的高股息板块。

我们将A股高股息组合内部进一步拆分,可得到3类高股息风格的代表:(1)进攻型周期类高股息(煤炭、石油石化、有色、化工);(2)防御型周期类高股息(包含公用事业、交通运输、建筑装饰);(3)金融类高股息(银行、非银、地产)。如果对如上不同高股息风格的收益贡献进行拆分,可以发现:总的来讲:(1)经济复苏时期:高股息各板块均明显上涨,进攻型周期类高股息表现出色(35%),金融类高股息和A股高股息次之(28%和27%),防御型周期类高股息涨幅垫底(13%)。各板块盈利增速较高,估值扩张幅度最大。(2)经济过热时期:高股息各板块均明显上涨,进攻型周期类高股息涨幅最高(35%),A股高股息次之(26%),金融类高股息和防御型周期类高股息相差不大(22%和21%)。各板块盈利增速最高,估值扩张幅度明显收窄。(

3)经济放缓初期:高股息各板块均大幅回撤,进攻型周期类高股息回撤最小(-11%),防御型周期类高股息和A股高股息相差不大(-22%和-23%),金融类高股息回撤最多(-27%)。各板块盈利增速一般,估值收缩幅度最大。(4)经济放缓末期:高股息各板块整体小幅上涨,防御型周期类高股息领涨(7%),A股高股息和金融类高股息相差不大(2%和0%),进攻型周期类高股息录得负收益(-6%)。各板块盈利增速最低,估值扩张幅度较大,仅次于复苏期。具体来看:1.在经济复苏期,经济基本面由差转好、流动性较宽松:高股息各板块的盈利贡献大多改善,估值均明显扩张。

(1)除进攻型周期类高股息外,各板块盈利贡献均有提升,其中防御型周期类高股息最高(20%),其次为金融类高股息(10%),然后是A股高股息(7%),进攻型周期类高股息盈利负贡献(-53%),盈利贡献降序排列为:防御型周期类高股息(20%)>金融类高股息(10%)> A股高股息(7%)>进攻型周期类高股息(-53%);(2)受益于流动性宽松,各板块估值均明显扩张,估值贡献降序排列为:进攻型周期类高股息(82%)> A股高股息(33%)>金融类高股息(21%)>防御型周期类高股息(16%);(3)高股息各板块分红贡献均不低且相差不大;(4)股本贡献降序排列为:进攻型周期类高股息(2%)>金融类高股息(-7%)>A股高股息(-18%)>防御型周期类高股息(-27%)。

进攻型周期类高股息表现最好因其估值贡献(82%)远高于其他板块(最高仅33%),且股本贡献也较高;金融类高股息表现同样不俗,在于其各项贡献均较为稳健。2.在经济过热期,经济基本面好、流动性由松转紧:高股息各板块的盈利贡献大幅改善,估值整体小幅扩张。(1)经济处于高位,通胀一路走高,进攻型周期类高股息盈利贡献遥遥领先(62%),盈利贡献降序排列为:进攻型周期类高股息(62%)>防御型周期类高股息(27%)>A股高股息(25%)≈金融类高股息(24%);(2)经济过热后流动性开始收紧,各板块估值扩张承压甚至开始收缩,防御型周期类高股息和金融类高股息的估值贡献最高(7%),估值贡献降序排列为:防御型周期类高股息(7%)≈金融类高股息(7%)> A股高股息(4%)>进攻型周期类高股息(-9%);(

3)高股息各板块分红贡献均不低且相差不大;(4)股本贡献降序排列为:A股高股息(-7%)>金融类高股息(-13%)>防御型周期类高股息(-16%)>进攻型周期类高股息(-21%)。进攻型周期类高股息领涨,因其盈利贡献明显领先(62%),而其他高股息板块盈利贡献仅为24%-27%。

3.经济放缓初期,经济基本面由好转差、流动性紧缩:高股息各板块的盈利贡献分化,估值整体明显收缩。(1)经济开始走弱,同时流动性趋紧,金融类高股息盈利贡献最高(20%),盈利贡献降序排列为:金融类高股息(20%)> A股高股息(14%)>防御型周期类高股息(-2%)>进攻型周期类高股息(-28%);(2)各板块估值明显收缩,进攻型周期类高股息估值最坚挺(5%),估值贡献降序排列为:进攻型周期类高股息(5%)>防御型周期类高股息(-9%)>A股高股息(-25%)>金融类高股息(-34%);(3)高股息各板块分红贡献均不低且相差不大;(4)股本贡献降序排列为:进攻型周期类高股息(8%)≈防御型周期类高股息(-15%)≈A股高股息(-16%)≈金融类高股息(-17%)进攻型周期类高股息最抗跌,因其估值贡献最坚挺(5%),且股本贡献较高(8%)。4.经济放缓末期,经济基本面差、流动性由紧转松:高股息各板块的盈利贡献明显恶化,估值整体扩张。(1)经济较弱,流动性开始转松,金融类高股息公司业绩始终稳健,尽管盈利贡献不高(6%),但相对优势明显,盈利贡献降序排列为:金融类高股息(8%)>防御型周期类高股息(-14%)≈A股高股息(-14%)>进攻型周期类高股息(-27%);(2)各板块估值明显扩张,估值贡献降序排列为:A股高股息(19%)>防御型周期类高股息(15%)≈进攻型周期类高股息(15%)>金融类高股息(3%);(3)高股息各板块分红贡献均不低且相差不大;(4)股本贡献降序排列为:防御型周期类高股息(2%)>进攻型周期类高股息(1%)>A股高股息(-7%)>金融类高股息(-15%)。防御型周期类高股息领涨,因其各项贡献均较高。

2.2.4 高股息率是A股股票组合低回撤的重要因子长期看,A股股息率前10%的高股息组合明显跑赢股息率前20%、前30%的高股息组合和全体A股。我们统计了2003年以来A股股息率前10%的高股息组合、前20%的高股息组合、前30%的高股息组合和全体A股组合的收益表现(流通市值加权,每个自然年末调仓),发现股息率前10%的高股息组合收益表现最优,但股息率前20%、和前30%的高股息组合收益相差不大。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)