2024年胶原蛋白行业市场分析与前景预测报告

公司概述:重组胶原蛋白全产业链领军企业

公司介绍:全球重组胶原蛋白领导者公司作为胶原蛋白龙头企业,深耕重组胶原蛋白领域24年。

2000年范代娣教授研发团队在全球率先使用基因重组和生物工程技术,成功研发出“类人胶原蛋白”,同年巨子生物成立。巨子生物作为国内最早研发和全球最早量产重组胶原蛋白的企业,目前聚焦功效性护肤品、医疗器械、功能性食品及特殊医学用途配方食品三大产业方向,截至2022年底公司共拥有8个主要品牌,共121项SKU。从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司,2024年3月欧睿国际认定公司为“全球重组胶原蛋白领导者”,进一步夯实公司在重组胶原蛋白行业的综合实力和领先地位。

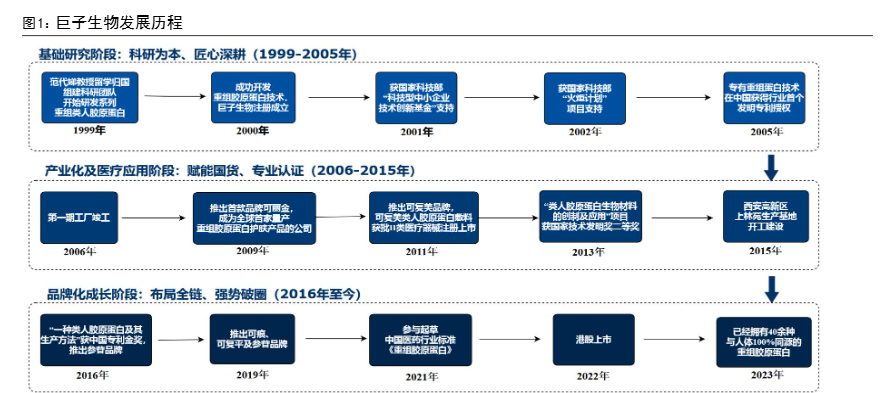

巨子生物的发展历程本质也是技术成果产业化的过程,具体而言可分为三个阶段:基础研究阶段(1999年-2005年)1999年范代娣教授组建科研团队,开始研发系列重组类人胶原蛋白;2000年团队成功攻克重组胶原蛋白技术,同年西安巨子生物注册成立,2005年公司专有重组蛋白技术,即一种类人胶原蛋白及其生产方法,在中国获得行业首个发明专利授权。

此阶段基础性研究工作为公司后续的产业化及商业化奠定了坚实的技术基础。产业化及医疗应用阶段(2006年-2015年)2006年公司第一期工厂竣工,重组胶原蛋白开始进入产业化;2009年公司推出首款主打抗衰护肤品牌可丽金,完成对于重组胶原蛋白产品化的打造;2011年推出主打修复的专业皮肤护理品牌可复美,同年重组胶原蛋白敷料获批II类医疗器械上市,公司依托批证的稀缺性不断强化自身重组胶原蛋白专业性。品牌化成长阶段(2016年至今):背靠重组胶原蛋白、人参皂苷等核心研发技术,公司不断拓宽自身品牌矩阵,2016年起推出可痕、可复平、参苷等品牌,利用差异化定位扩大消费者覆盖面。同时公司通过专业背书不断夯实自身重组胶原蛋白龙头心智,2016年公司“一种类人胶原蛋白及其生产方法”荣获“中国专利金奖”,并于2021年参与起草目前层次最高、范围最全的行业标准之一,中华人民共和国医药行业标准《重组胶原蛋白》。

股权结构:股权结构较为集中,管理层经验丰富创始人夫妇合计持股59.23%。截至2023年底,创始人范代娣及严建亚夫妇通过家族信托间接持股公司58.4%,同时范博士通过HealingHolding间接持股0.09%,而严建亚先生通过2021年股权激励获得持股0.74%。因此创始人夫妇合计拥有持股59.23%,为公司实控人。

公司核心管理团队掌握核心技术且经验丰富。公司创始人兼首席科学官范代娣博士是我国第一个从事重组胶原蛋白研究并将之产业化应用的开拓者,她作为专家组成员制定了我国医疗器械“重组胶原蛋白命名指导原则”和“重组胶原蛋白标准”。而公司其他核心管理人员均在业内有多年从业经验,并长期陪伴公司成长。

资本运作:多项资本运作激发公司经营活力两次股权激励深度绑定核心员工公司第一次股权激励于2021年12月通过员工持股平台GBEBTHolding发行1900万受限制股份,约占2023年底总股本的1.91%。本次股权激励分两批进行授予,2021年12月8日和2022年9月26日授予价格分别为4.74元/股、20元/股。

2023年12月28日公司公告再次授出购股权,以35.05港元/股授予128名公司核心人员2000万购股权,占总股本2.01%,其中40%/30%/30%购股权于授出日期起计一年/两年/三年后予以归属。

上市后首次分红提振投资者信心公司公告2023年进行现金分红,派发末期股息每股0.44元(含税)及特别股息每股0.45元(含税),合计共8.8亿。同时考虑到公司于2024年5月16日公告进行配售3322万股,确权日为2024年6月21日,因此分红总股本扩大至10.28亿股,股利支付率达63.04%。配售引入流动资金,为后续业务发展蓄力5月16日公司公告,按每股49.40港元配售3322万股,占配售后总股本的3.23%,不低于6名承配人进行认购,配售及认购所得总金额预期为16.41亿港元,禁售期90天。未来相关款项约90%用于核心业务的发展及生态圈布局,包括但不限于品牌推广、市场营销及研发投入;10%用于补充流动资金及作一般企业用途。

5月24日公司公告完成相关配售及认购。完成配售后,一方面有利于公司增加资本市场流动性,并改善投资者结构,另一方面,目前公司账面现金已超40亿元,不断为未来持续发展现有化妆品医美业务蓄力。财务分析:业绩持续快速增长,净利率维持高位专业皮肤护理产品放量,2023年公司业绩高增。公司2023年实现营业收入35.24亿元/yoy+49.05%;实现归母净利润14.52亿元/yoy+44.88%;经调整净利润14.69亿元/yoy+39.03%。得益于专业皮肤护理产品销量的增长,公司持续扩充产品品类、不断打造明星单品并加强营销,带动销售收入实现较快增长。

分品类来看,皮肤护理产品2023年实现营收35.08亿/yoy+51.10%,收入占比达99.55%,同比提升1.35pct。其中功效性护肤品实现营收26.47亿/yoy+69.52%,主要得益于公司持续加强全渠道营销活动,带动明星单品的高速增长;医用敷料实现收入8.61亿/yoy+13.25%,整体表现稳健。保健食品及其他2023年实现营收0.16亿元/yoy-62.53%。分品牌来看,可复美2023年实现营收27.88亿元/yoy+72.86%,收入占比达79.1%,同比提升10.9pct,主要受益于渠道的持续拓展和精华、乳液等品类拓展;可丽金2023年实现营收6.17亿元/yoy-0.29%,23年可丽金处于品牌调整期,有望在调整完毕后整体增速有望提升;其他品牌2023年实现营收1.03亿元/yoy+14.29%。分渠道来看,2023年直销实现收入24.21亿/yoy+72.67%,收入占比达68.7%,其中DTC线上直销实现营收21.55亿/yoy+77.49%,受益于线上多平台布局和精细化运营,精华类产品快速上升,同时品牌加大推广,促进业绩增长;电商平台线上直销实现营收1.78亿元/yoy+42.7%,公司持续优化平台营销策略和货品结构,带动销量和收入增长;线下直销实现营收0.89亿元/yoy+39.59%,公司持续增大连锁药房和化妆品连锁店等线下直营客户的门店数和产品覆盖度,同时加大门店营销活动和人员培训,拉动渠道收入增长。向经销商销售实现营收11.04亿元/yoy+14.65%,整体增长平稳。

盈利能力方面,2023年公司毛利率/净利率分别为83.63%/41.09%,同比-0.76pct/-1.27pct,主要系销售成本增加以及低毛利的妆品占比提升。费用率方面,2023年销售/管理/研发费用率分别为33.04%/2.74%/2.13%,同比+3.17pct/-1.95pct/+0.26pct,线上渠道快速扩张使得营销费用增加,带动销售费用率上行;同时公司持续投入基础研究和管线产品研发带动研发费用率提升。

行业分析:重组胶原市场前景广阔

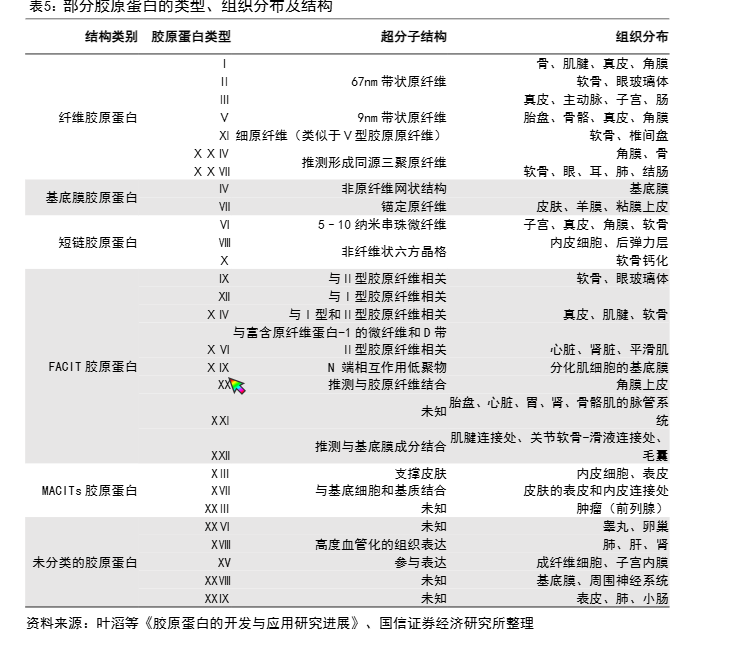

胶原蛋白介绍:人体主要结构蛋白,未来应用场景不断开拓胶原蛋白是人体和脊椎动物的主要结构蛋白,作为支持组织和结缔组织的主要组分,可起支持、保护、连接等多种作用。对于人体皮肤而言,胶原蛋白在真皮层中含量高达70%—80%,是维持皮肤与肌肉弹性的主要成分,能使皮肤保持结实而有弹性。而随着年龄的增长、体内的氧化作用以及外界因素如紫外线的照耀对胶原蛋白的破坏,人体体内胶原蛋白流失开始加快,导致真皮组织也开始塌陷,皮肤变薄,失去弹性,变得松弛、老化等。胶原蛋白是由多个原胶原组装形成的纤维状蛋白质。原胶原是胶原蛋白的基本单位,由3条多肽链组成。3条原胶原肽链可通过链间氢键彼此盘绕形成稳定的三螺旋结构。目前,已编码约29种类型胶原蛋白,胶原蛋白可根据结构和形状的不同分为4大类,其中I型胶原含量最多,约占胶原总量的80-90%,主要分布在骨骼、跟腱、皮肤(成人)、血管壁中,其质地较坚硬,对皮肤起着支撑作用,在医美注射、化妆品中运用较为广泛;III型胶原蛋白血管中含量较高,作为重要的原料可用于组织修复,改善皮肤干燥、毛孔粗大、皮肤老化等现象。其余类型胶原蛋白的分布及结构如下表所示。

胶原蛋白分类:大致可分为动物源和基因重组胶原蛋白两大类动物源胶原蛋白指利用酸、酶解法从动物结缔组织(猪皮、牛皮、驴皮、鱼等)中提取胶原蛋白,其中酸解法成本较低,但存在较高的免疫原性风险;酶解法成本和技术要求较高,但同时获得的胶原纯度高、理化性质较好。基因重组胶原蛋白指通过基因工程技术,将人体胶原蛋白基因进行特定序列设计、酶切和拼接、连接载体后转入工程细胞,通过发酵表达生产胶原蛋白。与动物源相比,重组胶原具有生物相容性更高、免疫原性更低、较好的可加工性(如水溶性和乳化特性)、无细胞毒性等优势,此外其变性温度在72°C以上,远高于动物源胶原蛋白的40°C,更容易运输和储存,但同时也存在技术仍待进步、生物活性存疑等不足。

胶原蛋白的应用:广泛用于医疗保健、美容护理等胶原蛋白由于其特殊的组织结构使其具备了理化支撑特性和生物学活性,也使其具备作为人工器官骨架或创伤敷料时促进细胞生长、粘附、与新生细胞和组织协同修复创伤等特性,这让胶原成为一种适用范围广泛的生物医用材料。如下表所示,其主要应用方向包括医疗健康、皮肤护理和保健食品等。

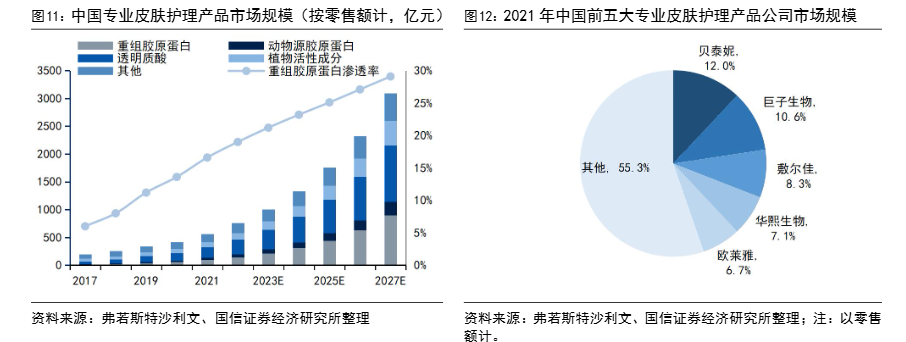

和其他生物活性成分对比:胶原蛋白优势在于皮肤修护和抗衰老透明质酸、植物活性成分和胶原蛋白均为肌肤美护产品中接受度较广的生物活性成分。其中,透明质酸的主要特性为皮肤润滑和保湿;植物活性成分种类多样,主要功能是抗过敏、消炎和抗氧化。胶原蛋白则在提供结构支持、止血、细胞黏附、促进细胞再生及增殖、修复皮肤屏障等方面有更多生物学特性,尤其在皮肤修复和抗衰老方面表现突出。自2020年起,胶原蛋白在专业皮肤护理产品市场份额超过植物活性成分,并预计到2026年将超过透明质酸,市场份额持续增长。

市场规模和竞争格局:胶原蛋白材料仍有较大渗透空间胶原蛋白市场规模:胶原蛋白市场快速增长,重组胶原蛋白占比逐步提升据弗若斯特沙利文数据,2021年中国胶原蛋白产品市场规模为288亿元,预计未来以35.16%的复合增速增加至2025年的961亿元。从品类结构来看,2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿,在整体胶原蛋白市场中的份额为37.5%,未来整体增速将高于行业整体,预计以50%年复合增速增加至2025年的547亿元。

具体细分到应用领域看,2021年中国胶原蛋白市场中,专业皮肤护理市场规模135亿元(含功效护肤62亿元,医用敷料73亿元),占比46.88%;肌肤焕活应用(如注射医美)市场规模37亿元,占比12.85%;生物医用材料市场规模32亿元,占比11.11%;其他市场占比29.17%,包括食品领域的应用等。

专业皮肤护理皮肤护理大致分为基础护肤和专业皮肤护理,其中专业皮肤护理包括功效护肤品及医用敷料两大方向。整体来看,在生活及环境压力加大的背景下,人们的肌肤问题越来越多,相关皮肤护理日益受到消费者重视。胶原蛋白材料用于专业皮肤护理时,具有促进组织生长愈合、保水、美白、滋养皮肤等功效,未来在整体专业皮肤护理市场中的占比有望不断提升。从市场规模来看,2021年中国专业皮肤护理市场规模566亿元,其中基于重组胶原蛋白和动物源胶原蛋白的市场规模分别为94亿元、41亿元,二者合计占比23.81%。未来随着重组胶原蛋白技术的逐步突破及消费者接受度和认可度的提升,重组胶原蛋白的市场规模有望继续扩大,预计2022年起将以44.3%的复合增速增长至2027年的901亿元。从竞争格局来看,2021年中国前五大专业皮肤护理产品公司占整体市场的44.7%,竞争格局较为集中。前四家均为国内公司,约占市场份额38.0%,其中巨子生物凭借自身在胶原蛋白赛道的龙头属性以10.6%的市占率排名第二。

医美注射类从市场规模来看,目前胶原蛋白用于医美注射仍处早期阶段,渗透率较低,但未来增速较快。本身我国医美产业发展仍处于早期阶段,自荷兰汉福生物旗下的胶原产品“爱贝芙”于2002年获进口注册证开始至今,中国医美胶原蛋白填充剂市场历史并不长。据Frost&Sullivan数据,2021年中国医美注射类市场规模424亿元,其中胶原蛋白市场规模37亿,渗透率8.73%,透明质酸/肉毒毒素市场规模分别为217亿元/139亿元,渗透率分别为51.18%/32.78%。而胶原蛋白作为医美注射材料,与玻尿酸具有同样的支撑填充效果,可填充修复皱纹,达到去除皱纹的目的。此外胶原蛋白还可实现诱导组织再生,与周围正常皮肤高效协同实现局部矫形的作用。随着胶原蛋白材料的优势逐渐被市场认知,据弗若斯特沙利文数据,2022-2027年胶原蛋白在医美注射领域复合增速将达21.7%,高于医美注射整体增速18.7%。

从竞争格局来看,正如前文所说,目前胶原蛋白在医美市场渗透率较低,且大多数产品基于动物源性胶原蛋白,2020年重组胶原蛋白尚未用于肌肤焕活应用。目前仅4家企业合计7款胶原蛋白注射品获国家药监局批准上市,重组胶原蛋白三类器械仅锦波生物旗下两款产品获批。未来随着整体技术迭代升级解决目前应用痛点,并在中长期实现低成本量产,重组胶原蛋白在医美注射领域渗透率预计将从2022年的4.8%增至2027年的9.7%

目前重组胶原蛋白在医美注射中的技术难点如前文所述,胶原蛋白是由多个原胶原形成的纤维状蛋白质。其中原胶原由3条多肽链组成,并通过链间氢键形成稳定的三螺旋结构。而目前市面上的重组胶原蛋白大多仅为与人体胶原蛋白氨基酸序列保持一致的全长肽链甚至部分功能片段,由于缺少三螺旋空间结构,其并不具有支撑和填充功能。因此各大厂商目前通过恢复其三螺旋结构或利用交联技术来提升重组胶原蛋白的支撑性与稳定性。1)恢复三螺旋结构技术随着研发投入不断增强,不少公司在重组胶原蛋白三螺旋结构相关技术方面取得突破。巨子生物利用CHO细胞技术构建的胶原蛋白三螺旋结构在高温下依然保持稳定;锦波生物突破了具有三螺旋结构的重组III型人源化胶原蛋白大分子材料,并能实现规模化生产;江苏吴中合作完成的原材料登记是目前国内第一个通过的重组I型人胶原蛋白原料,且具有明确的三螺旋结构;创健医疗研发出氨基酸序列与人天然胶原蛋白完全一致且具有天然三螺旋结构的III型重组人胶原蛋白,能够实现产业化;丸美股份的重组双胶原蛋白展现了稳定的三螺旋结构。

2)利用交联技术

重组胶原蛋白的交联技术是指通过生物、化学或物理方法将重组胶原蛋白分子之间形成共价键或非共价键连接,从而增强其稳定性和机械性能的一系列技术。然而,包含交联剂的重组胶原蛋白作为医美注射材料进入人体时,可能会对人体造成一定危害。首先,交联剂可能在体内长期残留,难以代谢,尤其是高浓度使用时;其次,残留交联剂可能引起免疫反应,导致注射部位红肿等炎症症状。此外,残留交联剂对人体的长期影响也是未知的。因此,能让交联剂残留越少甚至不残留的交联技术是十分重要的。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)