2024宏观经济报告:货币政策与财政政策组合及其影响分析

政策一直是资本市场最为关注的内容,其中货币政策与财政政策是两大焦点。资本市场往往喜欢宽松型的政策,认为其对于风险资产具有推动作用。单纯的政策组合变化是否能对资产价格产生上述预期中的作用,是个值得考察和探索的问题。本篇报告单纯聚焦于货币政策和财政政策两大维度,从历史回溯的角度观察不同政策组合下经济、资产价格的变化特征,并试图归纳为一般性规律。本文大致分为五个部分,第一部分介绍政策组合效果的理论分析,第二部分简述货币和财政政策力度指数的构建,第三部分划分我国历史上的政策组合周期,第四节考察部分变量(宏观经济与资产价格)在不同政策组合下的表现,第五部分试图归纳出历史规律性结论。

一、以虚见实:政策组合的理论指引

宏观政策调控经济的理论源于凯恩斯,自20世纪30年代至今已成为各国政府的共识。新古典宏观经济学派认为,由于理性预期的存在,政府调控宏观经济的政策是无效的(如李嘉图等价)。“看不见的手”能够很快地纠正所有的错误并让市场出清,但事实证明并非如此,主动实施正确的货币政策和财政政策,是稳定经济的必要手段。宏观调控的核心思想是通过政策工具的“逆周期”操作“熨平”经济波动,减少社会福利损失。

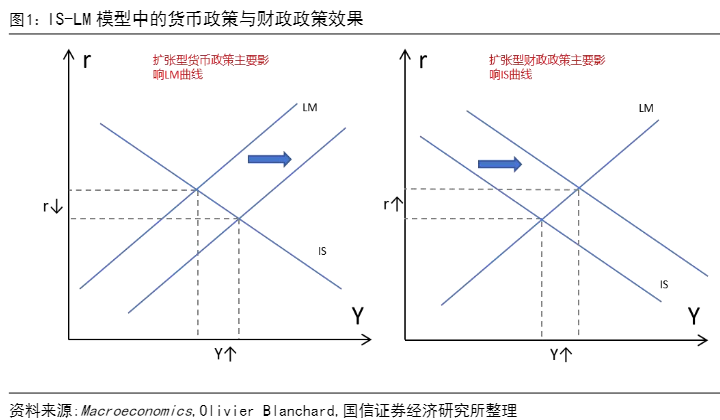

凯恩斯主张通过“看得见的手”调控市场,也就是在经济下行时政策扩张刺激经济,在经济上行时紧缩来降温。宏观调控的手段多种多样,包括总量政策和结构政策、需求侧管理和供给侧管理等不同的形式和工具,本文主要聚焦于最为常见的货币政策和财政政策。理论上,货币政策和财政政策都能够在短期内扩张或者抑制总需求和产出。两大政策影响经济的方式和效果有所不同,下面我们借助IS-LM模型1来阐述不同货币政策和财政政策组合的效果。经典的IS-LM模型最初由约翰·希克斯建立,该模型的适用之处是将货币市场与商品市场联系在一起,如图所示。在IS-LM模型的坐标系中纵轴是利率,横轴是总收入。IS曲线向下倾斜,表示投资影响下总需求与利率负相关;LM曲线向上倾斜,表示在货币供给与流动性偏好需求量相等的轨迹上产出与利率正相关。

在这个框架中,宽松的货币政策——模型假设只有数量型工具(即增加实际的货币供给)——会带来货币供给曲线右移,实际利率下降,在模型中表现为LM曲线向右移动而IS曲线保持不变。因此单独的扩张型货币政策会带来产出增加和实际利率下降2。扩张性的财政政策——如增加政府支出或降低税收——会导致产出增加,因此模型表现为IS曲线右移而LM曲线不变3,在产出上升的同时带来实际利率的上升,后者即常说的政府支出带来“挤出”效应,可能降低私人或民间投资的意愿。

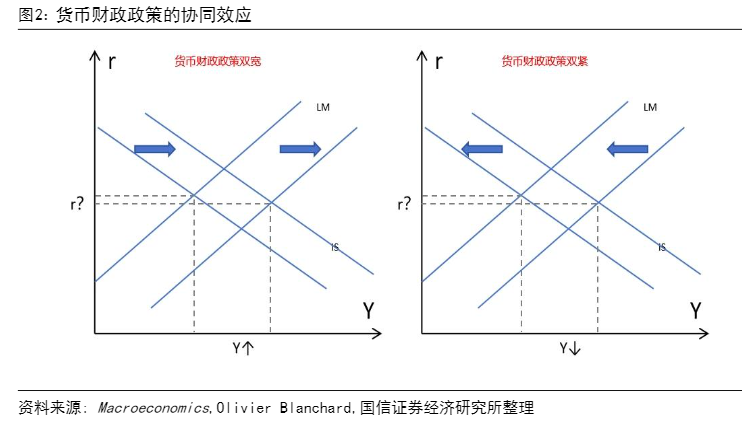

货币政策和财政政策协同配合,相比单一政策会放大对产出的影响。当货币财政政策双双宽松时,IS曲线和LM曲线同时右移,产出显著回升,对利率的净效果取决于IS和LM曲线的弹性大小,反之亦然。2020年后,欧美等发达国家纷纷在迅速放松货币政策的同时,出台强有力的财政刺激法案支撑经济,财政与货币分离、强调央行独立性的时代已然过去,货币政策与财政政策“双剑合璧”以打开政策空间的时代已经到来。2023年12月我国的中央政治局会议就提出“要增强宏观政策取向一致性”,后续的经济工作会议也强调要加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,确保同向发力、形成合力。

部分特殊情况下货币政策失去效果,财政政策将更加有效。表面上看,货币政策的代价更小,但凯恩斯认为两种情况下货币政策可能失效,一是“流动性陷阱”,当流动性偏好陷入无限弹性状态时,任何货币供给的增加都被市场主体持有,难以刺激投资;二是“投资陷阱”,即在经济低谷时投资需求失去弹性,利率下降只能减少成本而无法拉动企业投资需求(李井奎,2022)。现代的许多经济学家也认同低利率(或接近零下限)时代货币政策具有局限性,财政政策应该成为对抗经济衰退的主要工具,而货币政策只能起到辅助作用,甚至成为财政政策的“燃料”。

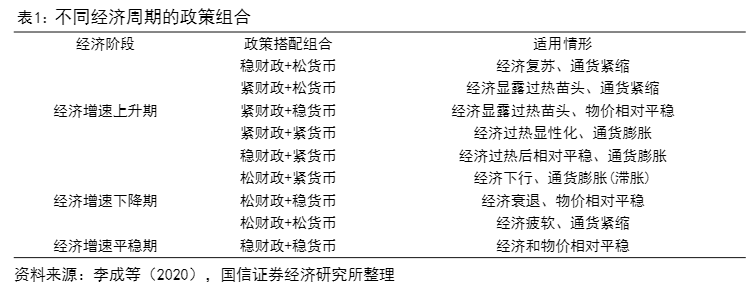

具体来说,当中性利率较低时,财政政策的有效性并不会如货币政策那样显著降低,低政府融资成本反而使财政扩张更有吸引力,政府融资“挤出”私人投资的弊端此时也大大削弱。通过IS-LM模型可以得到理论上不同经济周期对应的政策组合。众所周知,通过盯住经济增速和通胀,实施不同的政策组合可以实现逆周期调控,熨平经济波动。一般来说财政政策更关注增长,而货币政策则对增长和通胀同时做出反应——即熟知的泰勒规则(TaylorRule)。如果将宏观政策组合简单分为“紧货币+紧财政”、“紧货币+宽财政”、“宽货币+宽财政”和“宽货币+紧财政”,对应的经济周期分别为繁荣、滞胀、衰退和复苏四个阶段。如果将政策更加细致的分为宽、稳和紧三种状态,则九种组合对应的经济周期如下表所示(李成等,2020)。

二、追本求源:货币与财政政策力度指数的构建

我们希望在上述理论框架的指引下对于实际情况进行细致考察,需要构建现实中的货币政策与财政政策衡量指标。在此采用国信证券经济研究所编制的货币政策力度指数和财政政策力度指数,这两个指数本着追本求源的原则,试图拨开均衡的迷雾观察政策力度。货币政策力度指数是捕捉央行货币政策宽松程度的周度指标,由数量和价格两个子指数加权得来,数值越高表示政策宽松力度越大。

其中数量指数包括5个子指标,分别是:法准率、周逆回购总投放规模、周逆回购总回笼规模、周逆回购正投放天数、MLF净投放规模。价格指数同样由5个子指标构成,分别是:OMO利率、同业存单加权利率偏离度(相较MLF)、R利率偏离度(7天、14天相较同期限OMO)、DR利率偏离度(同上)、R001利率。

指数采用扩散指数方法构建,即先计算各指标周度环比变化,加权后形成两个子指数的环比变化,再与子指数的前值想加形成当周指数。此外,为提现不同力度政策操作的差异(如降准幅度)并方便不同指标间的比较,每个指标均与其前24个月的数据做标准化处理后,再计算环比变化。财政政策力度指数则是结合财政收入、财政支出和赤字率三方面的变量,选择五个变量的狭义和广义两个口径共十个底层指标编制,通过熵值法进行客观赋权加总得到,指数上升代表财政力度上行。

将政策力度指数与部分指标进行比较,政策力度指数相对经济增速具有逆周期特征,特别是在经济增速下降时政策力度有显著的反转。此外,财政政策力度指数与基建投资增速有较强相关性,财政政策力度领先于基建投资增速,反映了基建投资在稳增长中的抓手作用。官方的财政政策周期较长、货币政策的表述近年多为稳健,我们的财政政策和货币政策力度指数能够更加高频的观察政策端的边际变化。实行市场化经济后我国的财政政策大致分为五个阶段,一是1993到1997年采取适度从紧的财政政为治理经济过热,二是1998到2004年财政政策转为积极应对亚洲金融危机,三是2005到-2007年实施稳健的财政政策,四是2008到2012年采取积极的财政政策,五是2013年至今维持积极但表述有部分调整。

因此官方口径的财政政策周期相对较长,且近十年来表述均偏积极。我们的财政政策力度指数以月度为单位,保证趋势性的同时频率更高,允许我们对2016年至今的财政政策进行更加细致的周期划分。需要注意的是,上述指数旨在反映政府调控的政策力度(外生性),而非政策效果。以货币政策力度指数为例,其意在衡量中央银行作为主导方所实施的一系列货币政策的力度,而非流动性或者货币供给等实际结果。市场中常用的M2等金融指标本质上是各类政策的综合效果,是由中央银行、商业银行、政府、企业、居民这些部门综合作为而成的结果,而并非刻画衡量政策力度本身。由于数据限制,2018年之前的货币政策力度参考超额存款准备金规模。

因为部分变量的可得性,我们的货币政策力度指数仅能回溯到2018年,而超额存款准备金规模则可以回溯到2004年。超额存款准备金由财政性存款、M0变化、外汇占款变化、公开市场操作、法定准备金率“五渠道”决定。其中前两者具有季节性扰动,并不构成趋势,后三者,特别是最后两者更具有政策外生性属性,具有趋势性特征。如之前的研究所述,剔除M0变化、财政性存款后的超额存款准备金规模指标介于外生政策力度和内生流动性结果之间,是一个较好的货币政策力度替代变量。具体的处理方式参照见2024年4月研报《供需框架看利率——资金供给曲线与融资需求曲线》。

三、从独立到协同:货币政策与财政政策的组合划分

本节通过上述两个力度指数的变化方向划分不同时期的政策组合,2020年后货币财政政策协同性有所强化。我们忽略稳货币/稳财政的情形,仅区分宽与紧。即政策组合共四种,分别为宽货币+宽财政、紧货币+紧财政、宽货币+紧财政和紧货币+宽财政。其中由于部分变量的可得性,我们的货币政策力度指数开始于2018年,在此之前用处理过的超储同比增速代替。

从2016年至今可以分为十三个区间:2016-02至2016-09为紧货币+宽财政:超储增速下行,财政政策力度指数上行。2016-09至2017-02为紧货币+紧财政:超储增速加速下行,财政政策力度指数震荡下行。2017-02至2017-06为紧货币+宽财政:超储增速继续下行,财政政策力度指数上行。2017-06至2018-02为紧货币+紧财政:超储增速低位波动,财政政策力度指数下行。2018-02至2019-02为宽货币+宽财政:超储增速和货币政策力度指数均上行,财政政策力度指数上行。2019-02至2019-12为宽货币+紧财政:超储增速快速上行,货币政策力度指数有所波动,财政政策力度指数下行。2019-12至2020-04为宽货币+宽财政:超储增速和货币政策力度指数均在高位,财政政策力度指数上行。

2020-04至2020-10为紧货币+紧财政:货币政策力度指数和财政政策力度指数均下行。2020-10至2021-04为宽货币+紧财政:货币政策力度指数上行,财政政策力度指数下行。2021-04至2022-07为宽货币+宽财政:货币政策力度指数和财政政策力度指数均上行。2022-07至2023-02为紧货币+紧财政:货币政策力度指数和财政政策力度指数均下行。

2023-02至2023-07为宽货币+紧财政:货币政策力度指数总体上行,财政政策力度指数下行。2023-07至2023-12为宽货币+宽财政:货币政策力度指数和财政政策力度指数均上行。从划分结果来看,仅在2018年前出现过紧货币+宽财政的时期,2018年之后货币政策和财政政策协同明显加强,双紧、双宽出现频率提高。

四、逆风而行:政策组合与经济和资产周期

本节讨论在不同政策组合下经济基本面(包括经济增速和通胀)、汇率和股债等资产的表现或者说变化,总体可以概括为“逆风而行”。

(一)经济基本面的表现各国政策组合的协同性和逆周期性都有所增强,财政政策重要性提高。大流行后全球宏观调控范式发生转变,发达经济体的货币和财政政策几十年来少有的协同刺激需求,这也让发达经济体有机会摆脱流动性陷阱、“找回国家”。同时在货币政策“推绳子”的状态下,大国竞争更加强调“财政能力”。以美国为例,近几年的财政发力并不限于对私人部门的呵护,基建、通胀、CHIPS三大法案对相应产业的支持相当实际。近几年我国宏观政策逆周期调控力度也有所加强,政策组合相对经济基本面具有显著的逆周期性。从数据来看,2020年之前实际增速的波动较小,但可以观察到2016和2017年名义增速较高时偏紧,后续增速下台阶时偏松。

2020年之后由于外生负面冲击,包括GDP在内的多数宏观变量呈现N型走势,从中可以发现,货币和财政政策存在明显的逆周期性,即增速提升时趋紧,增速下滑时趋松。其原因一是政策指数底层指标本身包括GDP作为分母,二是切实存在的宏观政策逆周期调节。2024年我国财政政策维持“加力提效”,货币政策强调“稳中求进”,逐步进入“大财政”时代。在经济曲折复苏的背景下,政府加大逆周期调节力度,保持流动性的合理充裕。财政方面,总量上增加专项债新增限额至3.9万亿并连续几年发行超长期特别国债,结构上优化组合专项债、国债、税费优惠、财政补助等工具,实现适度加力、提质增效。同时,稳健的货币政策灵活适度、精准有效,加大金融对实体经济的支持力度。2024年2月央行超预期降低5年期以上LPR25bp,5月多箭齐发降低房贷利率和首付比例,持续压降社会融资成本,同时协同配合财政政策发力。

目前来看从宽货币到宽信用的传导链条仍不通畅,货币政策对经济的刺激效果显著下降,此时财政政策应发挥主导作用。价格方面,货币政策与CPI的关系较为明显,而财政政策相关性则较弱。CPI是货币政策制定的重要依据,同时反过来货币政策对CPI也有显著的影响。紧缩的货币政策往往导致CPI低位运行或者趋势下行,而货币政策宽松时CPI往往能够触底回升。央行在2015年之后主要关注CPI、PPI和平减指数的综合表现,2024年一季度货币政策执行报告中也提及“把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,加强政策协调配合,保持物价在合理水平”。

PPI的表现则规律性较弱,且2015年后PPI与CPI的背离较为明显。一方面PPI中相当大一部分原材料受大宗商品的影响,另一方面CPI近年受猪周期影响较大,从PPI向CPI的传导并不通畅。总之,增长和通胀均为货币或财政政策的关注指标,我们的政策周期划分能够很好的体现逆周期调控的原则。一方面GDP增速提升时趋紧,增速回落时趋松;另一方面货币政策紧缩时通胀下行,而宽松时通胀往往触底回升,因此在今年稳健有力的政策组合下预计我国通胀将持续恢复。

(二)汇率在不同政策组合下的走势与表现货币政策受制于汇率稳定,同时对汇率的影响也较为直接。汇率的波动同时受到政策面和基本面的影响,理论上来说基本面好、货币政策偏紧时升值,经济下行、货币宽松时贬值。蒙代尔在其《固定与弹性汇率下的资本流动与稳定政策》中将经典的IS-LM模型扩展到开放经济4,使得后续研究能够分析货币和财政政策对汇率的短期效应。理论研究和大量的历史证据表明,宽松的货币政策易导致货币贬值,而紧缩的货币政策则导致升值5。

与货币政策对汇率的直接影响不同,理论上财政政策对汇率的影响并不明确直观。短期来看,扩张性的财政政策提高经济增长的预期,对货币的升值有一定贡献,但宽财政往往对应较弱的基本面;长期来看,持续的财政刺激必然导致政府债务的增加,为了化解风险要么紧缩财政支出,要么借助央行之手将债务货币化,前者导致经济增速向下货币贬值,后者则会直接导致货币贬值。我国的数据也证明,大部分的宽货币周期人民币都有所贬值,而财政政策的影响则相对不明显。

对标一揽子货币的实际有效汇率指数在不同周期下没有明显规律,而人民币对美元的汇率规律性较强。可以看到货币宽松时人民币相对美元贬值或汇率触底反弹,在7个宽货币时期中仅有2020-10到2021-03和2023年下半年货币有所升值,其余5个时期均为对美元贬值6。

(三)股、债在不同政策组合下的走势与表现资产价格在单一政策(尤其是货币政策)下的研究已有很多,但关注政策组合的研究则较少。货币政策方面,不管是数量型还是价格型工具,宽松的货币政策往往导致货币供给增加或利率下行,一般而言有利于股市上涨,但仍然受逆周期性影响,即经济面临下行压力时货币政策的效果不明确;另一方面这两个渠道则都有利于债券。

财政政策对股票的影响则较为间接,主要体现在对后续经济修复的预期上,部分结构性的财政政策会带来较为明确的行业机会;财政政策对债市的影响除了基本面效应外,还有财政存款波动和政府债供给带来的流动性效应7。本文关注股债在不同政策组合下的表现,主要是沪深300指数和10年期国债收益率。简单总结来看,股债在政策取向一致时有较强的规律性,在双宽/双紧时股指和收益率同时下跌/上涨。而在宽货币+紧财政和紧货币+宽财政时期则缺乏一致趋势,其中股票在紧货币+宽财政时期均表现为震荡上行。在宽货币+紧财政/紧货币+宽财政组合下,IS-LM模型中利率应当下行/上行,而实际却缺乏一致趋势。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)