2024年房地产行业去库存与市场复苏分析报告

中国房地产行业各项基本面指标自2021年下半年多数均深度回调。全国新开工和土地成交面积回调至2007年水平,较高点下滑均超50%;商品房销售额回调至2016年水平,销售面积回调至2012年水平,较高点下滑均超30%;房地产开发投资额回调至2017年水平,较高点下滑超20%。基于较为严峻房地产运行形势,中央在2023年7月政治局会议提出“房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”,需要加快构建房地产新发展模式。

2024年4月中央政治局会议首提消化存量房产和优化增量住房。在房地产行业过去20余年的发展中,中央与之类似的提法是在2015年12月的“要化解房地产库存”和2016年4月的“有序消化房地产库存”,随后在棚改去库存的带动下,房地产市场脱离低谷,走出牛市。在此次中央明确定调“消化存量房产和优化增量住房”,即房地产去库存启动后,预计系列自上而下平衡房地产供求关系、去库存的相关措施相继落地,对行业发展将产生深刻影响。

一、供需两端齐发力,推动地产去库存

1.1 供给端去库存:控制新增土地供应,平衡市场供求关系

自2021年下半年以来,中国房地产市场进入“累库”阶段。随着房地产市场销售的下行,市场库存增加,截至2024年3月,中国商品房待售面积(已竣工但未销售的面积)达7.48亿方,已超过2015-2016年周期的高点7.39亿方。

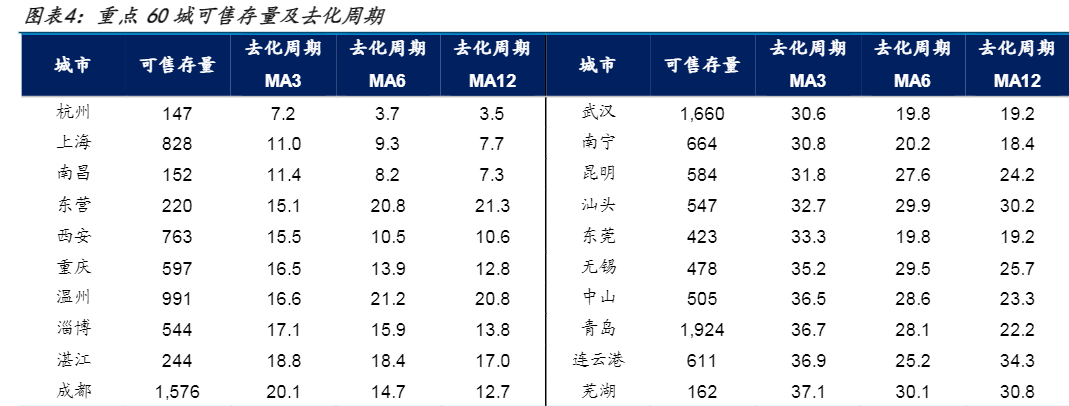

中央定调“消化存量房产和优化增量住房”后,自然资源部发文指出控制土地供应。2024年4月,自然资源部发文指出:商品住宅去化周期超过36个月的,应暂停新增商品住宅用地出让,同时下大力气盘活存量,直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不含)-36个月之间的城市,要按照“盘活多少、供应多少”的原则,根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积(包括竣工和收回)动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。各地商品住宅去化周期、盘活存量商品住宅用地数据按季度动态更新。重点60城市多数城市有去库存压力。据中指数据,截至2024年3月,重点60城商品住宅在售库存合计4.25亿方,分别按3月、6月、12月销售均值计算,其去化周期为29.0、23.6和21.0个月,处于18-36个月之间。分城市看,60城中3月平均的去化周期仅杭州、上海等8城小于18个月,28城去化周期在18-36个月之间,24城去化周期大于36个月(其中18个为三四线城市)。

1.2 需求端去库存:以旧换新盘活存量,自上而下提供流动性

以旧换新或将是盘活存量的主要措施。据中房报统计目前已有近50城表态支持“以旧换新”,地方政府收储存量房作为保障性住房,为市场注入流动性,打通一二手房置换链条,促进置换需求的释放,有利于房地产市场的平稳健康发展。从目前实施以旧换新的城市看,主要分为两类模式,第一类为市场化以旧换新,参与主体为居民、房企和中介,以打通一二手房置换链堵点为主;第二类为政府“收储”式以旧换新,地方政府收购存量住房做为保障房,居民将存量房出售给政府后再购买新房。从力度上看,第二类政府收储式模式更能为市场注入流动性。

地方加杠杆能力较弱,需自上而下给予政策和资金支持。2023年地方政府债务限额42.17万亿元,债务余额40.74万亿元,可加杠杆空间1.43万亿元,自2020年起持续下降。若政府收储式以旧换新仅靠地方政府加杠杆完成,推进效果或相对较弱,需要自上而下的政策和资金支持。

自上而下的千亿级租赁住房贷款支持计划已有落地。2023年1月,央行创设租赁住房贷款支持计划,在重庆、济南、郑州、长春、成都、福州、青岛、天津等8个城市开展试点,支持批量收购存量住房用于扩大租赁住房供给,额度为1000亿元,对于符合要求的贷款,按贷款本金的100%予以资金支持,利率为1.75%。截至目前,济南、福州、天津、青岛均已经落地首批租赁住房贷款支持计划试点贷款,用于购置存量住房用作保障性租赁住房,首笔贷款均由国家开发银行牵头,贷款金额总计40.8亿元,授信额度超73亿元,授信和项目运营主体多为市属国企或城投平台。

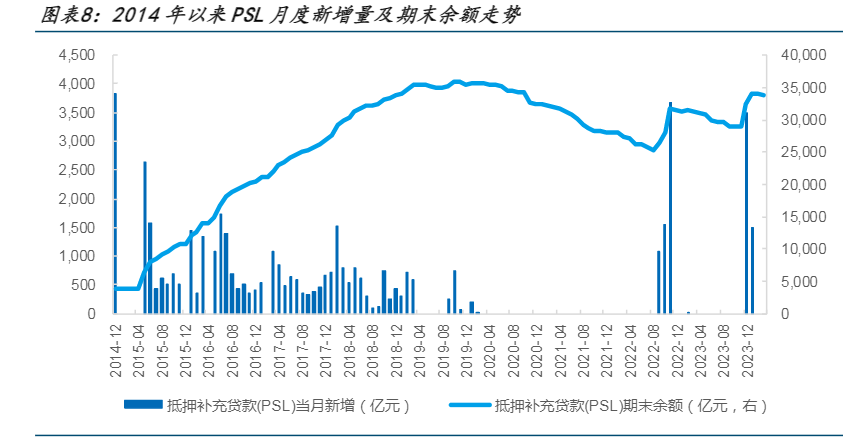

对标上一轮棚改去库存,抵押补充贷款(PSL)是主要资金来源,预计去库存也将获得政策性银行贷款支持。2014年4月央行创设抵押补充贷款工具(PSL),2014年12月开始投放,2016年投放量达到历史高点9750亿,2015、2017和2018年也都维持在6000亿元以上的投放规模,2019年逐步收缩,2020-2021停止新投放,直至2022年四季度重新投放用于保交楼专项贷款。PSL的运行逻辑为,国开行发放专项贷款定向用于拆迁安置,地方政府拆迁完成后出让土地偿还贷款。央行在2023年下半年工作会议中表示要“加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房等金融支持力度”,2023年末及2024年初,合计新增投放PSL资金5000亿元,主要用于筹建保障性住房。此外,万亿超长期特别国债投向中,在城乡融合发展、人口高质量发展的领域投放亦可能对新一轮房地产去库存形成资金支持。

专项债或成为重要资金来源补充。在上轮棚改中,2018年3月财政部、住建部联合发布《关于印发<试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法>通知》,棚改专项债逐步替代PSL成为棚改的主要资金来源。2019-2020年配合地产调控,被限制“仅支持已开工项目,且不得用于货币化安置项目”,2021年房地产市场下行,棚改专项债使用范围放宽,调整为“主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目”。2023年全年地方政府新增保障性安居工程(包括城镇老旧小区改造、保障性租赁住房、棚户区改造等)专项债4706亿元,占总新增专项债比例12%。但是由于专项债目前仍主要用于收尾项目,预计专项债难以成为本轮房地产去库存的主力资金,预计为重要资金来源补充。

二、地产调控政策进一步优化,促进行业健康发展

2.1 防风险,房地产融资协调机制加速落地

房地产融资协调机制加速落地,以项目为主体,防风险保交付。2024年1月,住建部、金监总局联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,从建立融资协调机制、筛选确定支持对象、满足合理融资需求、做好融资保障四方面展开,精准支持房地产项目合理融资需求。房地产融资协调机制要求项目进入白名单需满足五大条件,且金融机构将按照市场化、法制化的原则对项目进行筛选。截至2024年4月,全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制,所有地级及以上城市(不含直辖市)已建立城市房地产融资协调机制。截至3月31日,各地推送的“白名单”项目中,有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元,1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。

经营性物业贷为拥有优质持有资产的房企拓宽融资渠道。2024年1月,央行和金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》,明确:①经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70%;②经营性物业贷款期限一般不超过10年,最长不得超过15年;③经营性物业贷款可用于偿还房企及控股公司存量房地产贷款和债券。拥有优质持有运营资产(如华润置地、龙湖集团、新城控股)、抵押率较低(如招商蛇口、万科A等)的房企能更加受益。经营性物业贷政策能在短期改善房企的资金状况,但金融机构放款仍需看项目和房企资质,部分民营房企融资或仍需担保增信,同时房企持续经营现金流的改善关键还是在于销售的企稳。

2.2 促消费,房地产调控限制措施逐步退出

推进房地产新发展模式背景下,商品房限制性措施预计将逐步退出历史舞台。在本轮地产周期中,各地自2022年起开始优化房地产调控措施,目前除海南省外,全国楼市仅剩北上广深四大一线城市及杭州(仅新房)、天津(核心区120平以下)、西安等核心区域仍维持限购政策,未来调控持续放松、限制性措施取消是大趋势。而针对一线城市的调控,基于当前相对有韧性的市场和需求,我们预计一线城市调控优化难以实现“一步到位”,未来或逐步从取消改善性住房限购、取消远郊区域限购、降低社保年限、优化城中村改造项目(历史风貌项目等)限购等方面落地,如4月30日北京出台新政,在现有限购要求下允许在五环外多购买一套住房。

2.3 降成本,房贷利率仍有持续下行空间

房贷利率自2021年四季度起持续下行。全国各城市均对房贷利率加点进行调整,包括一线城市中上海、广州、深圳首套房贷利率均调整至LPR-10BP(当前为3.85%),北京首套房贷利率主城六区调整为LPR+10BP(当前为4.05%)、主城六区外调整为LPR(当前为3.95%),其他城市首套房贷利率均为LPR减点,在2024年2月下调五年期LPR后,全国(除北京主城六区)首套房贷利率进入3+%时代。对标2014-2016年周期,预计当前利率仍有下降空间。①从基准利率看,2014-2016年周期,5年以上中长期贷款利率从6.55%降至4.90%,下调6次累计165BP,2021下半年至今的本轮周期内,五年期LPR当前累计下调幅度70BP;②从房贷利率打折看,2014-2016年周期,个人住房贷款利率/基准利率最低至0.92(注个人住房贷款利率为央行口径,包括一二手房),即打9.2折,本轮周期截至2023年末个人住房贷款利率/基准利率为0.95,即打9.5折;③从历史追溯看,个人住房贷款利率/基准利率在2008-2009年周期最低至0.73,即打7.3折。对标历史房地产利率宽松周期,我们预计当前房贷利率仍有下降空间。

三、行业基本面筑底,改善需求是支撑

3.1 行业基本面正处于筑底阶段

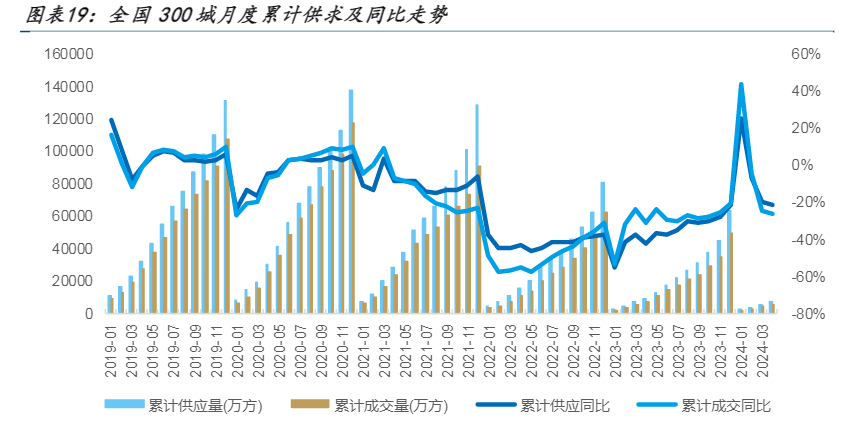

土地成交降幅大于住宅成交降幅,未来供求关系有望改善。全国土地地成交面积在2020年到达峰值,2023年较高点下滑58%,回调至2007年水平;全国商品房销售面积在2021年达到峰值,2023年较高点下滑回调至2012年水平,较高点下滑38%(详见图表1)。进入2024年后,土地市场延续低温,2024年1-4月,全国宅地成交面积同比下滑26%(2021、2022、2023年分别同比下滑23%、31%和21%)。从房企拿地看,正常生产经营的典型房企拿地强度(拿地金额/销售金额)从2020年高点的0.45降至2023年的0.32;拿地主体方面,城投拿地从2021年起快速增加,2021、2022和2023年拿地金额占比分别24%、49%和40%,而城投公司由于开发能力和开发意愿均不足,其拿地仅少量能形成有效供给,因而预计未来商品住房供给量将下滑,改善当前的楼市供求关系。

中国房价已回调至2019-2020年左右水平。据统计局发布的70大中城市一二手房价看,自2021年下半年起,新房二手房房价环比持续回落(除2023年一季度的小阳春外),若剔除1Q23影响,已连续回落30个月;进入2024年一季度后,环比降幅略有收窄。据中原地产发布的二手房报价指数,上海自22年6月高点回落22.0%;北京自23年5月高点回落20.4%(跌速最快);深圳自21年7月高点回落34.6%(跌幅最大);广州自22年6月高点回落21.0%。若平均房价回到18-19年上涨前水平,在成本端或有一定支撑。+

全国整体租金回报率有回升迹象,支撑购房需求的释放。重点50城2023年租金回报率小幅回升0.01pct至1.95%(19-22年持续下降);一线、二线和三四线城市分别为1.80%、1.89%和2.42%。对比租金回报率和其他资产收益,租金回报率尚处于中等偏下水平,预计若一线城市租金回报率达到2%以上,对购房需求释放将有一定促进。

对标美国和日本,我国房地产市场基本面正处于筑底阶段。美国金融危机期间,建筑支出从2006年高点回调至2011年的低点,5年时间回调32%;日本九十年代危机期间,建筑投资总额从1992年高点回调至2010年低点,18年时间回调50%,到达低点后美日建筑投资均开启新一轮上涨。我国房地产开发投资从2017年高点到2023年的5年时间已回调25%(见图表1),对标美国,我国房地产行业正处于筑底阶段,继续快速大幅下跌的空间较小。

3.2 改善型需求预计将是未来房地产市场主力支撑

过去20年房地产市场的快速发展得益于城镇化率的提升、家庭小型化和人均住房面积的提升,未来仍有空间。①城镇化率的稳步增长。2023年中国城镇化率66.16%,距离70%城镇化率的增速还有4个百分点的空间,每年还将有1000万左右城镇人口的增加。②家庭小型化。家庭户均人口从2000年的3.46人降至2020年的2.62人,而当前美国家庭户均人口为2.6人,日本为1.9人,家庭小型化是长期趋势。③人均住宅面积增加。2000、2010和2020年人口普查数据显示中国城市人均住宅面积分别为21.81、29.15和36.52方,而目前美国人均住宅面积达67方。未来中国房地产市场仍有持续的需求。

人口结构决定未来的房地产市场需求。根据哈瑞·丹特《人口峭壁》中对不同年龄段人群的经济支出判断,我们按年龄对房地产市场客群界定分类:①主力购房人群20-55岁,其中20-35岁多为首置首改客群(购买刚需过渡房),35-55岁多为改善客群(购买改善型住房);②55-70岁人群在房地产的投入主要为度假养老住房。未来改善性需求降是房地产市场的主要支撑。据联合国世界人口展望报告,中国主力购房人群数量在2015年达到峰值7.73亿,后持续下滑,预计2025年将低于7亿;而养老度假购房人群将于2030年达到峰值3.07亿,且将在2055年以前均保持较高数量,目前正处于上升通道。

主力购房人群中也有结构性差异,20-35岁的刚性购房群体在1995年已达峰值,在2020年之前保持较高水平,而在2020年以后将快速下降;35-55岁的改善购房群体在2015年达到峰值,且在2040年以前将保持较高水平,改善市场需求仍有支撑。同时贝壳研究院在发布的《2021-2035年我国住房需求预测》中指出,未来住房需求将主要包括三类,一是人口从农村向城镇异地转移带来的刚性住房需求,预计2021-2035年新增刚需占总需求的18%,2035年刚性住房需求占比降至11%;二是城镇居民住房面积增加带来的改善性住房需求,预计2021-2035年占总需求的54%,到2035年改善性住房需求占总需求的57%;三是城镇老旧房屋拆除重建带来的拆迁需求,预计2021-2035年新增拆迁需求占总需求的28%,2035年拆迁需求占总需求的31%。改善需求和拆迁需求合计占比高达9成。

3.3 行业格局持续优化,头部改善型央国企地位进一步巩固

行业供给侧出清,头部央国企和改善型房企市占率逆势提升。自2015年的房地产上升周期以来,截至2020年,行业集中度不断提升,2020年CR10、30、50和100市占率分别达28.0%、49.2%、61.4%和75.1%。而进入2021年以后,由于头部中国恒大、融创中国以及一系列的TOP30房企出险债务违约/展期,行业集中度有所下滑,进入重新洗牌阶段。头部央国企和改善型房企把握机遇凭借优质产品和服务提高市占率,绿城中国、滨江集团和建发房产2022年1-10月市占率分别为2.10%、1.09%和1.11%,较2019年分别增加0.84pct、0.38pct和0.79pct;而头部央国企市占率也维持稳步增长,保利发展、中国海外发展、华润置地市占率分别达3.34%、2.15%和2.11%。

头部房企持续调整,未来央国企和改善房企市场份额预计将持续提升。从历年TOP30中各类型房企来看,2020年以前民营房企平均高杠杆、高负债、高周转在销售规模方面取得较好成绩,2020年TOP30中有21家民营房企,仅6家央国企;而2023年TOP30中民企房企降至9家,央国企升至18家。同时从近年来拿地房企性质看,2023年央国企总占比43%,而民企总占比仅11%(详见第3.1节),另外部分地方平台拿地入市时间较晚,因此预计未来央国企的市场份额将进一步提升。

四、优质房企布局正当时

4.1 地产板块股价底部基本确立,预计将走向拐点

地产估值已处历史底部水平。A股房地产板块PB估值仅0.63倍,典型央国企如A股保利发展PB估值0.54倍、港股中国海外发展PB估值0.39倍、华润置地PB估值0.70倍,均已降至历史底部。以龙头保利发展为例,考虑市场下行压力,即使将其表内相对一般的资产如已竣工未售存货、低能级城市商业体进行打折处置,其折算后的净资产对应当前市值倍数也仅1倍左右。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)