2024氢氨醇一体化行业深度报告

1.可再生能源制取氢氨醇呈现技术多样化和产业链一体化的特点

氢氨醇一体化是一种集成氢能、绿氨和绿醇(又名“液态阳光”)生产的绿色能源化工模式。基本环节包括利用风能、太阳能等可再生能源通过电解水制氢,再将氢气与氮气或二氧化碳合成氨或甲醇,形成从能源生产到化工产品制造的完整产业链。这种模式提高了能源效率,降低了成本,同时实现了零碳排放,推动了经济的绿色可持续发展。

1.1.氢氨醇一体化的基本形式:绿电+绿氢制取+合成绿氨/绿醇

绿色氢氨醇一体化制取主要分为“绿色电力+电解水制氢+空气中分离的N2合成氨”“绿色电力+电解水制氢+碳捕集法合成甲醇”“绿色电力+电解水制氢+生物质气化合成甲醇”等技术路径。

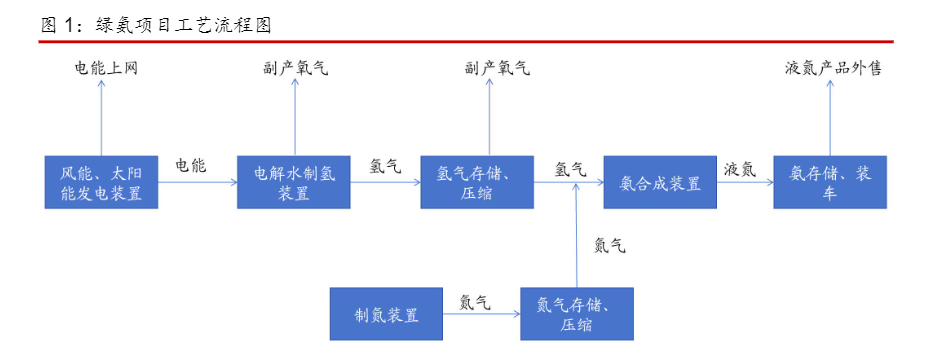

1.1.1.空气中分离的N2合成氨绿色合成氨制备主要采用太阳能光伏、风能进行发电,利用自产电能进行水电解制氢,氢气经缓存、增压后送下游氨合成装置,与空分装置制得的氮气经加压后送氨合成单元合成氨,将储罐内的液氨通过装车站台装槽车外输。

一个完整的合成氨项目总体包括风能发电、太阳能光伏发电、电解水制氢、氨合成等装置。在绿电发电时段,电解槽及其它用电设备均采用绿电电源,剩余绿电储能或并网;绿电不发电时段,可使用储能设施储存的绿电(极端情况考虑外购部分绿电)供电解槽、合成氨装置连续运行。项目装置组成包括发电装置、电解水制氢、PSA制氮、气体压缩、氨合成、罐区、公用工程等。目前合成氨技术难点主要体现在对氢气制备和化工合成塔的电源控制,以及主控生产逻辑上需要同步考虑技术实现差异和实际电源波动带来的启停机可能性,以进一步提升能量转换效率和余热利用率。

1.1.2.碳捕集法合成甲醇碳捕集法(CCU)合成绿色甲醇是指将工业排放或大气中的二氧化碳捕集起来,并通过化学反应转化为甲醇的工艺。该工艺的主要流程包括使用化学吸收法、膜分离技术、相变溶剂吸收法等技术从工业排放源或大气中捕集二氧化碳,并将其与绿氢在铜等催化剂的反映下合成甲醇的过程。与传统的煤制甲醇工艺相比,CO2加氢制绿色甲醇工艺具有流程短、能耗低、排放少等优势,并且可以大幅减少碳排放,有助于实现碳中和目标。

通过CCU法生产的甲醇能够与上游绿电供给、绿氢生产以及下游应用形成工艺上的匹配和产业链关系,促进CO2的消纳并具有经济效益。当前煤化工领域碳排放量较大,通过传统煤化工方法制备化工原料CO2排放量很大且浓度高。通过CCU和绿色甲醇生产的结合,将更灵活捕集煤化工过程的CO2、当前从工业排放中捕集碳的成本也比从大气或烟气捕集更低。

1.1.3.生物质气化合成甲醇生物质气化为绿醇制取提供了充足的碳源来与绿氢反应,主要分为利用秸秆等生物质通过气化生成CO与少量H2,随后引入绿氢调整CO与H2比例以生产甲醇,或先将生物质气化为二氧化碳,再与绿氢结合生产甲醇两种路径。以秸秆为例,根据CCIPP的测算,前者每生产1吨甲醇需要约0.11吨绿氢,而后者则需要约0.19吨绿氢。

绿氢+生物质气化合成甲醇的优势在于提供了一种新型产业振兴方案。绿氢与生物质气化合成甲醇技术路径结合当地农作物如棉花、秸秆等生物质原材料,有望成为“乡村振兴”配套产业的能源新型解决方案,但目前国内企业的生产工艺工序及电力使用通过欧盟的绿色甲醇认证还需要一个验证的过程。

1.2.绿氢制取:位于产业链中游,主要采用ALK与PEM电解水技术

主流的电解水制氢技术包括碱性水电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)、高温固体氧化物电解(SOEC)以及固体聚合物阴离子交换膜电解(AEM)四种。在我国,ALK水电解技术已经完成商业化,产业链整体比较成熟,PEM技术目前处于商业化初期,受益于各地政策规划,未来行业规模与产业链国产化趋势有望进一步加强;SOEC与AEM技术目前大部分处于研发与示范阶段,仅有少量产品试点商业化。

目前我国绿氨、绿醇制取项目使用的电解水制氢技术以ALK为主。根据TrendBank的统计,截至2024年5月31日我国绿色甲醇相关项目共96个,其中已公布制氢技术路线的8个项目制氢总规模约1107MW。从水电解装置使用的技术来看,6个项目使用ALK技术,2个使用ALK+PEM技术。短期来看,尽管ALK电解水制氢技术存在反应速度较慢、能量效率相对较低等劣势,但其具备技术成熟度高、成本较低、供应链稳定、单槽大功率、应用领域广泛和发电兼容性等优势,更契合国内大型绿色甲醇及绿氨项目对技术经济性的要求,但是随着PEM技术成熟度和商业化程度的进一步提高,ALK+PEM技术作为中间态在兼顾成本的同时能够提升对波动性可再生能源的适应性,未来的应用空间有望进一步提升。

1.3.绿氨与绿醇:下游用途广泛,作为最终产品具有良好的减碳优势

1.3.1.绿氨:一种良好的化工原料,可作为理想的绿色燃料氨作为一种重要的化工原料,广泛应用于化肥、炸药、燃料等领域。氨气本身是重要的氮素肥料,用作氮肥的“化肥氨”占我国氨气消费总量的近70%,同时氨作为重要的无机化工或有机化工的基础原料,用于生产铵、染料、炸药、各类合成材料等“工业氨”占我国氨气消费总量的近30%。随着氨气的能源属性的开发,伴随着绿色合成氨技术和各类氨燃料技术的发展和成熟,氨能的应用场景将不断拓展丰富。

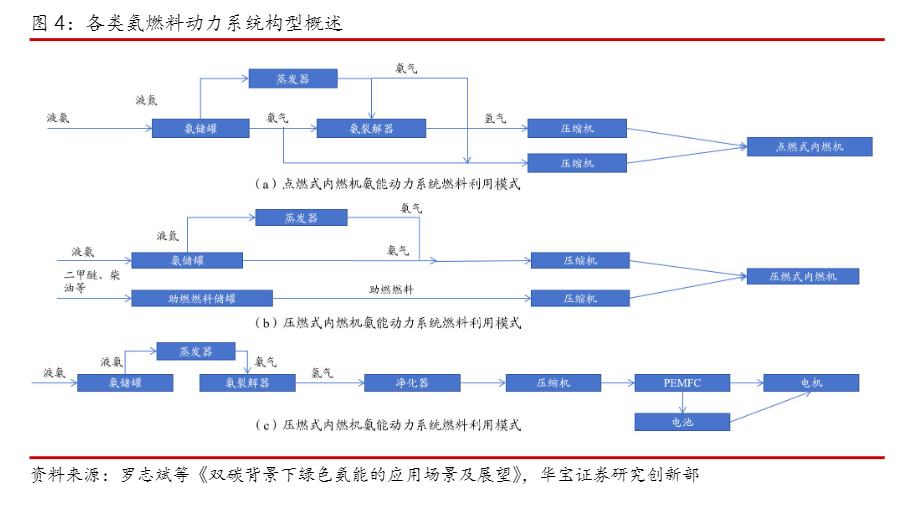

氨混合其他气体燃料用作内燃机燃料是比较理想的直燃方式,合成氨作为煤氨混掺烧的应用案例已逐步推广。气态燃料如氢气、汽油等更适合点燃式发动机,它们可以与气态氨混合引入发动机内;高辛烷值燃料如二甲醚、生物柴油等具有更好的点火特性则更适合压燃式发动机。2021年底中国船舶及海洋工程设计研究院牵头设计研发的氨燃料动力超大型油船获得了中国船级社与美国船级社的原则认可证书,这标志着我国绿氨应用的进一步成熟,未来绿色合成氨将更多作为绿色燃料能源属性参与到国际贸易之中。

1.3.2.绿醇:主要用于化工品生产,在储运和能量密度方面具有应用优势绿色甲醇主要用于化工生产。我国甲醇产量保持增长趋势,从下游应用情况来看,根据中商产业研究院的整理,2023年我国甲醇最大需求依然以甲醇制烯烃为主,占比达到50.59%;其次是甲醇燃料,需求占比达到15.66%;再者是甲醛,占比达到6.78%。

其他燃料相比,绿色甲醇具有储运安全、能量体积密度高、环境友好等特点。甲醇的体积能量密度仅为汽油和柴油的一半,但比压缩氢气(700bar)高三倍,比液态氢气高两倍。在当前氢气作为燃料初期投资较为昂贵的背景下,甲醇作为燃料有望显现出良好的经济与环境效益。

2.一体化规模带来成本优势,零碳排放、固碳作用体现环境效益

2.1.绿电成本、技术改进与生产规模的扩大将有望进一步降低制取成本

随着电解槽单槽氢气生产规模的进一步扩大,未来绿氢制取成本有望进一步下降。从2023年签约的绿氢项目来看,氢产能在1-9万吨之间的项目占比56%,氢产能在10万吨以上的项目占比11%。其中两个项目的氢气年产能达到30万吨,分别是内蒙古扎鲁特旗的远景通辽风光制氢氨醇一体化项目和包头市的国际氢能冶金示范区新能源制氢联产无碳燃料项目。规格方面,根据隆基氢能测算,1台2000Nm³/h电解槽相较于2台1000Nm³/h电解槽,可节约占地面积30%,减轻重量20%,降低CAPEX约20%。随着未来电解槽技术的不断提升,主流电解槽产品从1000Nm³/h规格向2000Nm³/h规格升级,单槽建设成本有望降低,制氢效率有望提升,从而带动产品价格的下行。

绿氨制取成本主要取决于绿氢制取成本以及绿电价格,随着绿电价格的进一步下降,绿氨的制取优势将逐渐体现。根据毕马威研究,绿氨成本下降90%的潜力来自绿电成本下降。随着我国风光电氢氨一体化技术的成熟和大规模商业化产线的建成,未来绿电成本有望进一步下降。国家发改委能源所《中国2050年光伏发展展望》预测到2035年,我国新增光伏装机发电成本将降至0.20CNY/kWh,随着未来世界各国碳排放交易体系的落地和完善,高昂的碳成本和碳税将有助于绿氨取得成本优势。根据中海油的测算,当绿电价格为0.18~0.22CNY/kWh时,绿氨在国内初步具备与传统合成氨竞争的可能。

绿醇制取的成本有望通过提高反应器、催化剂的转化率以及优化工艺流程来进一步降低。CCU加氢制甲醇装置主要由气体压缩、合成反应、精馏等系统组成,工艺优化途径包括针对反应器和催化剂进行优化,以提高制取过程中的产率和转化率,以及化学反应过程中的稳定性;对整体工艺流程进行优化可进一步降低能耗并提升整个过程中的循环效率。

随着未来生产规模的扩大,与使用天然气或煤制甲醇相比,可再生甲醇生产工厂的资本成本更低。当前全球仅有一家商业化工厂生产绿色甲醇,由CRI运营,且生产规模为4000吨/年。但是根据IRENA的统计,目前大部分绿色甲醇工厂的规模在12-300吨/天,如果将其扩大到2500-5000吨/天(按巨型甲醇厂测算),单位产能绿色甲醇的资本成本将进一步下行。

与绿氢储运相比,绿氨与绿醇的储运形式较为成熟,能够作为缓解当前绿氢使用成本过高的替代方案。氨和甲醇是氢基能源目前主要的衍生品类,两者均为成熟的工业原料,运输方式比较成熟,一般以液态形式通过车、船、铁路以及管道等方式进行运输。根据中国汽车百人会低碳院的测算,当运输距离达到400千米时,氢气的管道运输成本为1.63元/千克,而氨和甲醇的运输成本仅为0.19和0.15元/千克。

考虑减碳效益,氢氨醇一体化项目的市场经济效应有望进一步体现。以合成氨为例,2021年前我国合成氨价格基本在3200元/吨左右波动,随着2021年后煤炭价格的不断提升,合成氨价格一度高达5300元/吨。绿氨作为替代煤制合成氨的路线,主要影响因素在于绿电价格,随着中长期绿电价格的进一步下降,绿氨的市场经济效益将逐渐体现。

2.2.绿色氢氨醇产品的推广有助于进一步降低碳排放量

考虑碳排放因子,绿氢/绿氨/绿醇的使用有望降低二氧化碳的排放量。一方面,氢氨醇项目的产出品可为生物质发电/绿电产业谋划发展新出路;另一方面可通过低碳燃料、原料替代,推动化工、冶金、交通、电力等传统行业的绿色化转型升级。以绿氨和甲醇作为船用燃料为例,假设不同燃料具有相同的内燃机效率,产生相同的有用功,则消耗相同的热能。根据王明华《不同应用场景下新能源制氢合成绿氨经济性分析》的测算,为了获取等量的热值,目前液氨容积是燃料油容积的3.2倍,液氨质量是燃料油质量的2.35倍。但从CO2排放因子来看,提供相同的热值,采用均值计算的甲醇CO2因子为70.2kg•GJ-1,绿氨不排放CO2,二者均小于燃料油的碳排放情况。

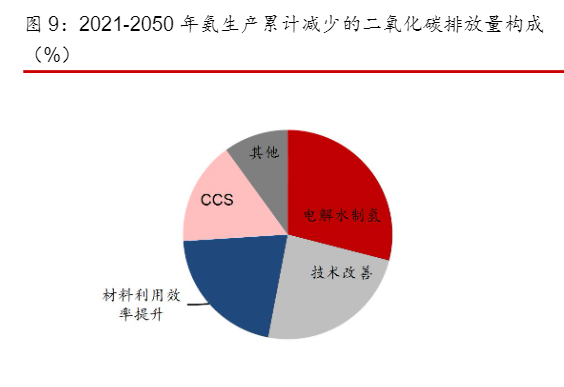

随着生产技术的逐渐成熟,绿氢与绿氨的零碳排放优势将更加突出。绿氢和绿氨的生产与使用过程中均不产生碳排放,并且可以做到全流程可再生能源,相比绿醇具有零碳排放优势。从用途来看,绿氢与绿氨覆盖发电、燃料、固碳等多种用途,可代替传统能源与工艺减少传统行业的碳足迹。根据IEA预测,在可持续发展情景中,基于电解水制氢技术和CCS到2050年氨生产的碳排放强度将下降78%,其中通过电解水制氢合成绿氨减少的二氧化碳排放量将提高到29%。氨耦合CCS捕捉制氢、冶金、炼化、发电等行业排放的二氧化碳,将实现下游行业的生产的零碳排放。

3.市场趋势和主要玩家

3.1.海内外低碳、绿电相关政策推出,氢氨醇生产受到地方政府关注

欧美地区对碳排放、环境保护相关要求进一步提高,尤其对于进出口产品的碳监管进一步增强。2023年欧盟出台CBAM(《于建立碳边境调节机制的条例(EU)2023/956》,简称CBAM),旨在通过调整进口商品以反映其在生产过程中产生的温室气体排放,来补充欧盟现有的气候政策工具箱,特别是针对那些在气候政策上没有同等要求的国际合作伙伴,以防止碳泄漏并减少全球碳排放。CBAM主要适用于从第三国进口到欧盟的特定商品,这些商品在生产过程中产生的直接和间接温室气体排放将受到监管,包括水泥、钢铁、铝、化肥和电力等商品。

我国可再生能源的并网消纳条件和消纳配套政策也逐步成为影响氢氨醇项目盈利性和可持续性的重要因素。我国《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》中强调,可再生能源发电项目的上网电量包括保障性收购电量和市场交易电量。保障性收购电量是指按照国家可再生能源消纳保障机制、比重目标等相关规定,应由电力市场相关成员承担收购义务的电量。市场交易电量是指通过市场化方式形成价格的电量,由售电企业和电力用户等电力市场相关成员共同承担收购责任。电网企业、电力调度机构、电力交易机构等主体按照如下分工完成可再生能源电量全额保障性收购工作:(一)电网企业应组织电力市场相关成员,确保可再生能源发电项目保障性收购电量的消纳;(二)电力交易机构应组织电力市场相关成员,推动可再生能源发电项目参与市场交易;(三)电力调度机构应落实可再生能源发电项目保障性电量收购政策要求,并保障已达成市场交易电量合同的执行。对未达成市场交易的电量,在确保电网安全的前提下,电网企业、电力调度机构可按照相关规定,采用临时调度措施充分利用各级电网富余容量进行消纳。产业政策方面,各地政府在涉及氢、储能等规划文件中强调灵活运用合成氨、合成甲醇等产能优势,进一步扩大风光氢能的需求空间,提高上游产能的利用率,提升当地绿氢、绿氨、绿醇产业的渗透率。例如鄂尔多斯市在《鄂尔多斯市氢能产业发展三年行动方案(2022年-2024年)》中提到,未来要持续扩大示范项目规模,打造国内首条绿色甲醇化工、绿色合成氨产业链,为实现全流程资源化利用,打造零碳化工奠定基础。

3.2.项目建设

风光氢氨醇一体化项目是当前氢能行业投资的热点。根据香橙会的统计,截至2023年底我国绿色甲醇项目规划数量已经达到56个,合计规划产能已超过2247.75万吨,其中已建成项目3个(含低碳甲醇)累计产能31万吨;绿色合成氨项目规划数量已经达到45个,合计规划产能已超过830.6万吨。

从具体项目来看,风光氢氨醇一体化项目呈现出投资规模大、风光互补、上网比例低等特点,且大部分选择绿色甲醇或者绿氨其中一种作为下游化工装置,也有部分项目把绿氢作为产品,出售给合作的化工企业。

3.3.主要公司及动态

氢氨醇一体化项目从规划、建设到最后投产对于企业的资金、技术以及能源系统协同组织能力具有较高的要求,行业主要入局公司为央企统领全流程或相关环节的公司强强合作。央企统领方面,中石油、中石化、中煤、中能建等大型集团或子公司入局,纷纷布局氢氨或氢醇相关项目;央民合作方面,例如水木明拓、尧景等专攻某一环节的公司与大企业合作,参与氢氨醇项目的某一环节。2024年以来我国绿色氢氨醇一体化项目建设火热,有望为风电和光伏产业链、电解水制氢技术与设备、绿氢合成氨/醇技术与设备相关的公司带来大量的市场机会,强化公司之间的合作机会。

4.投资建议

绿色氢氨醇一体化具有经济规模优势以及低碳排放优势,绿氨、绿醇在政策不断推出、绿电价格降低、制备技术进步的背景下具有较强的竞争力。由于一体化项目对于企业的系统管理和上下游整合能力要求较高,建议关注布局氢氨醇一体化,且具有较强的上下游整合能力和资金营运能力的集团型氢能企业,或在风光氢氨醇制取的某一个环节中具有较强成本优势的设备制造企业。

5.风险提示

1、政策进展不及预期:绿氢、绿氨、绿醇项目的进程受宏观以及各地政策规划、补贴措施等影响较大,若政策推进不及预期,则可能对项目推进时间产生影响;2、研发进展不及预期:氢氨醇一体化经济性优势的体现在于技术改进和生产规模扩大带来的成本优势,若技术研发不及预期则影响一体化未来的生产规模与经济效益;3、本报告提及的上市公司旨在论述行业发展现状,不涉及覆盖与推荐。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)