2024科技金融展望:历史发展与未来趋势分析

一、科技金融发展历史

具体而言,狭义上的科技金融一般是指金融机构如何创新地为科技主体提供资金支持,广义的科技金融是指通过创新财政科技投入方式,引导和促进银行业、证券业、保险业金融机构及创业投资等各类资本创新金融产品,改进服务模式,搭建服务平台,为初创期到成熟期各发展阶段的科技企业提供融资支持和金融服务的一系列政策和制度的系统安排。

回顾我国科技金融的发展历程,大致可以分为以下四个阶段:

1、萌芽期(1980-1984):政策性科技贷款模式试点

这个阶段的科技金融主要表现为传统计划经济时期行政式的财政科技拨款体制特点,并不是严格意义上需要还本付息即有偿性的科技金融。其中1982年开展的国家科技攻关计划,是我国科技金融发展的重要里程碑,奠定了财政科技拨款在我国科技财政金融体系中的关键地位。

在这个阶段,政策性科技贷款主要为地方性探索或试点,由地方政府部门(科委、财政、人行等)牵头科技委托贷款或科技开发贷款,贷款规模也比较小,其中具有代表性的政策性科技贷款模式有:

①1980年开始试行有偿科研经费的浙江模式,科委负责审批,银行仅负责发放、监督、回收贷款

②1983年开始试行的一定程度上具有科技委托贷款特征的湘潭模式,其中科委将地方所拨科技支出部分经费改拨款为委托银行贷款

③1984年初建科技贷款审核机制的襄樊模式,设立专门机构开展科技贷款,聚集专项资金,明确贷款投向4等。

2、起步期(1985-2005):政府主导,不断创新科技金融工具

在这一阶段,科技创新上升到国家层面的战略,政府是推动科技金融的主导者,主要通过增加科技领域方面的财政支出来推动科技金融发展。1985年3月,《中共中央关于科学技术体制改革的决定》首次提出设立创业投资、开办科技贷款,拉开了中国科技金融实践的帷幕;同年10月,中国人民银行和国务院原科技领导小组办公室发布《关于积极开展科技信贷的联合通知》,中国工商银行开办了我国第一笔科技贷款业务,标志着我国科技金融的诞生。

1996-2005年这个时期,我国金融体系逐渐迈向市场化改革阶段,科技开发贷款项目被取消,商业化的“创业投资”“风险投资”和多层次资本市场逐渐成为发展科技金融的重要力量,科技金融的主导形式演变为企业债券、创业投资、政策性金融。

在债券融资方面,1996年起,在贷款规模受到严格控制的情况下,科技部通过捆绑发行企业债券,成功开辟了高新区建设的新融资渠道,比如:1998年6月科技部组织发行了3亿元三年期的高新技术产业开发区企业债券;2003年,科技部统一组织12家不同高新区的企业采用“统一冠名、分别负债、分别担保、捆绑发行”的方式发行03高新债。高新区企业债券是我国面向资本市场进行直接融资的第一次尝试,是我国科技金融进入政府引导阶段的重要标志之一。

在风险投资方面,1999年11月,《关于建立风险投资机制的若干意见》发布,为推动中国风险投资事业发展、促进科技型中小企业自主创新发挥了重要作用。2002年1月,中关村管委会出资设立了“中关村创业投资引导资金”,成为我国第一只由政府出资设立的具有“引导”之名的创业投资引导基金。2005年,发改委、科技部、财政部等部委发布《创业投资企业管理暂行办法》,明确国家和地方政府可以设立创业投资引导基金,引导资金进入创投业。

在政策性金融方面,进出口银行1999年发布《关于支持高新技术产品出口的通知》,充分利用出口卖方信贷、买方信贷、对外优惠贷款、出口信用保险与对外担保等业务,对高新技术产品出口给予重点支持。2004年,商务部和中国信保联手再推科技兴贸新举措,依据高新技术产品出口特点,采取了量身定做的承保模式。

3、快速发展期(2006-2015):构建科技金融体系

在2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》发布之后,科技金融进入系统化的制度建设和快速发展阶段,关于科技金融的政策持续密集出台。《关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见》、《关于印发促进科技和金融结合试点实施方案的通知》、《关于确定首批开展促进科技和金融结合试点地区的通知》等一系列政策致力于拓宽科创企业的资金来源,详细地指出通过信贷、投资、保险等类型金融工具创新推动科技金融发展。

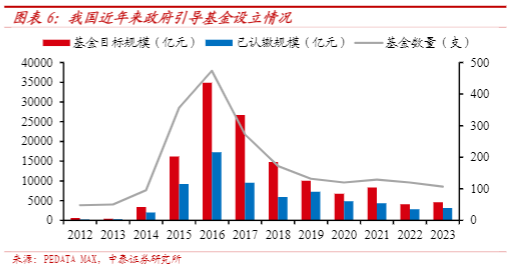

期间,政府性科技投融资结构和方式不断优化,撬动社会资本的政府引导基金、母基金模式出现,几乎所有省市都设立了政府创投引导基金,规模也逐年增长,成为引导社会资本进入科创企业的重要手段。其中,全国性的政府创业风险投资引导基金主要有:科技型中小企业创业投资引导基金(2007)、国家科技成果转化引导基金(2014)、国家新兴产业创业投资引导基金和国家中小企业发展基金(2015)等。

在机制上,科技部等政府部门与国开行、进出口银行、农发行等都分别建立了合作关系,并作为高新区建设国家自主创新示范区的重要内容。2006年3月20日,国开行通过与科技部签署贷款总额为500亿元的《“十一五”期间支持自主创新开发性金融合作协议》;中国信保对列入《中国高新技术产品出口目录》的产品出口信用保险业务,实行限额优先和保险费率的最高优惠。

二、中国科技金融现状

近年来,我国在科技金融领域取得了快速发展,作为银行主导型国家,我国商业银行在科技金融的发展过程中起到关键作用。此外,随着我国资本市场改革不断深化,多层次资本市场的发展为科技金融注入了新动能:多种创新产品不断涌现,为科技企业提供了更多融资渠道;政府也积极推动科技金融政策探索与改革试点,促进科技创新与金融的双向融合发展。

1、以银行业金融机构为代表的间接融资发挥“主力军”作用

商业银行体系作为我国金融行业的“压舱石”,对于维护金融稳定、促进产业升级具有重大和关键作用,回顾我国科技金融的发展历程,我国在依托银行支持科创企业发展方面具有丰富的成功经验。就现阶段我国科技金融发展的客观情况来看,金融市场依然以间接融资为主要融资方式,金融资源在银行业高度集中,因此对科技创新的支持在很大程度上还需要依靠银行体系,未来相当长一段时间内,商业银行尤其是大型银行应在科技金融发展中持续发挥主力军作用。

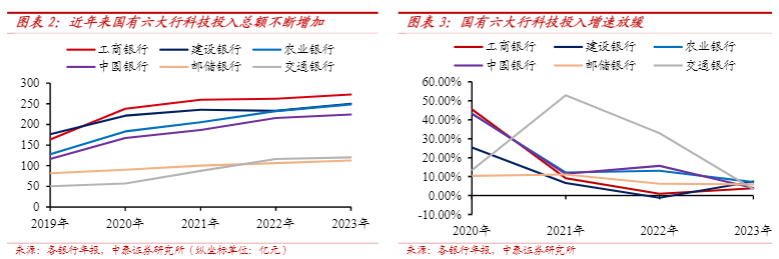

近年来,“金融科技”日益成为银行年报中的高频词汇,银行业金融科技投入持续加大,其中国有银行是金融科技投入的中坚力量。根据2023年年报,国有六大行的金融科技投入总额达1228.22亿元,其中工行和建行始终位列科技投入第一梯队。从科技投入增速来看,受发展周期规律及息差下行等影响,近年来六大行的“科技竞赛”从高速投入逐渐转为高质量增长阶段。

在加码金融科技投入的过程中,我国银行业金融机构结合科技企业不同阶段的经营特点、风险特征和资金需求,积极开发专属信贷产品,创新专营信贷体系,设立专营机构和服务团队,开展针对性服务,实行差异化营销和产品配置策略。2023年7月,中国银行业协会秘书长刘峰在第十届中国中小企业投融资交易会上表示,我国已设立科技特色支行、科技金融专营机构超1000家。

与此同时,我国不断加大贷款支持科创企业的力度,高端制造业贷款、专精特新企业贷款、科技型中小企业贷款等持续保持较高增速,科技型企业信贷融资便利性不断提升。

中国人民银行发布的《2024年一季度金融机构贷款投向统计报告》显示,2024年一季度末,获得贷款支持的科技型中小企业21.73万家,获贷率47.9%,比上年末高1.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额2.7万亿元,同比增长20.4%,比同期各项贷款增速高11.2个百分点。据公开数据显示,截至2024年2月,高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别为14.41万亿元、3.98万亿元、2.57万亿元,同比增长14.2%、18.5%、21.4%5,均明显高于同期各项贷款增速,占各项贷款的比重进一步上升。

2、多层次资本市场直接融资为科技金融注入“新动能”

近年来我国资本市场改革不断深化,多途径全方位支持科技企业发展,不断探索建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期产品体系,培育有利于科技企业成长壮大的良好生态。

在IPO企业数量方面,我国上市公司中专精特新企业比例进一步提升,截至2024年3月31日,944家专精特新小巨人于A股上市,其中创业板340家、科创板284家、北交所124家、上证主板105家、深证主板90家;北交所上市企业中小巨人占比达到50.2%,居各板块首位6。

在风投方面,我国的风投起步于国资引导,目前主要有2种方式:①政府全额出资并通过国有风投公司直接投资;②政府委托专业投资机构运作,通过设立引导基金进行间接投资。近年来,我国国资多以引导基金模式参与风投,“母基金”作为有限合伙人投资“子基金”,子基金在母基金的指导下独立运作。截至2023年,我国累计设立了2086只政府引导基金,目标规模约12.19万亿元,已认缴规模约7.13万亿元。

在债券融资支持科创中小企业方面,近年来我国陆续推出双创债、高成长债、科创债、科创票据、混合型科创票据等创新产品,有利于丰富公司债券发行主体结构,进一步满足不同类别、不同生命周期阶段的科技型企业资金需求。

从科创债发行规模来看,自2021年试点、2022年正式面世以来,发行规模保持高速扩张,从2021年的166.6亿元到2022年的1028.4亿元,再到2023年全年发行3645.4亿元,发行明显提速;从科创票据发行规模来看,自2022年5月正式推出科创票据以来,科创票据发行热度不断提升,2024年Q1发行额度已经逼近2022年全年。

2023年7月27日国务院政策例行吹风会上,科技部副部长吴朝晖表示,在科技金融的助推下,我国2022年全球创新指数排名上升至第11位,正在向建设科技强国迈进;中国人民银行副行长张青松指出科创企业发债门槛高,债券市场支持科创中小企业的直接融资作用有限的问题已经取得了一定成效。

除了传统证券产品以外,近年来,伴随国家创新驱动战略的持续推进,我国科创企业培育工作取得了良好效果,产生了丰富的知识产权积累,知识产权证券化逐渐显露发展前景。作为一种新型融资模式,知识产权证券化突破了银行在抵押物、授信额度等方面的限制,与传统融资方式相比融资成本明显降低,有助于创新型企业解决资金难题,带来更多发展机遇。

我国知识产权证券化起步较晚,与我国知识产权市场规模相比,目前知识产权证券化还有很大发展空间。截至2023年底,我国发明专利有效量为499.1万件,国内拥有有效发明专利的企业高达42.7万家7。据CNABS不完全统计,2023年共发行46只知识产权证券化产品,金额共计77.22亿元,从数量上看,我国知识产权证券化融资仍处于“小众”阶段。

3、稳步推进科技金融政策探索与改革试点

为了进一步完善科技创新体制机制,增强金融服务科技创新型企业和促进科技成果转化能力,2021年11月25日,经国务院同意,中国人民银行等八部门印发《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》,济南获批成为全国首个科创金融改革试验区,至今“国字号”试验区已经在七个城市落地。

与此同时,多地推动科创与金融双向赋能已打出“组合拳”,例如2023年4月,四川省科技金融工作联席会议召开,审议通过《关于促进科技金融“投—贷—服”融合发展的实施意见》;江苏银保监局等四部门联合组织开展“科技金融深化年”活动,要求全省银行业保险业进一步完善多层次、专业化、特色化的科技金融服务体系;同年10月,深圳市五部门联合发布《关于金融支持科技创新的实施意见》,旨在不断加大对科技型企业融资的支持力度,建立健全“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链。

三、科技金融海外经验

科技型中小企业轻资产非抵押的特性,与传统银行重资产重抵押重财务报表的授信方式有所冲突;银行注重还款来源和回报率的模式,与初创企业早期高投入“低回报”发展特点存在矛盾。改革开放以来,我国金融体系发展迅速,在支持科技创新方面发挥了巨大作用,但与发达国家相比,我国金融体系在支持创新方面的作用仍然有限。

从全球范围内看,可以把科技金融的服务模式分为两种:以美国为代表的市场主导型,和以德国、日本为代表的政府(银行)主导型。研究发达国家科技金融发展的先进经验,对我国未来探索科技与金融对接的新机制、促进资本要素进一步向创新领域集聚具有重要意义。

1、美国:以市场为主导,多层次资本市场+风险投资市场

美国拥有全球最发达的金融体系和最完善的资本市场,政府设立了中小企业管理局、创新研究资助等辅助机构参与科技金融活动,社会融资渠道众多。美国的科技金融服务模式以资本市场为核心,政府通过政策引导,商业银行提供信贷支持为辅助,资本通过风险投资市场、风险贷款市场和资本市场进入高科技行业,呈现出主体多元化、股权结构分散化的独特特点。

从资本市场结构来看,美国的资本市场是一种金字塔结构,分为主板市场、二板市场和场外交易市场三个层级。其中,主板市场由纽约证券交易所(NYSE)和美国证券交易所(AMEX)构成,设立了较高的上市标准,主要满足成熟期产业化阶段的大型科技型企业产生的上市大额融资需求;二板市场由纳斯达克市场(NASDAQ Market)构成,包括纳斯达克全球精选市场(NGS)、纳斯达克全球资本市场(NGM)和纳斯达克资本市场(NCM)三个层次,上市门槛较低,是达不到主板上市条件的中小高科技企业的主要融资渠道;场外交易市场(OTC)分为三层:OTCQX、OTCQB、OTCPink,交易品种十分丰富,如抵押公司债券、可转换公司债券、信用公司债券、高收益债券等,既为初创期中小企业融资、风险投资和产权评估服务,也为非主板上市的股份提供转让渠道。

从IPO数量来看,自上世纪80年代起,美国科技企业IPO数量历年占比基本高于30%。从EPS<0的IPO数量占比来看,美国近40年的未盈利上市企业数量偏高,可以看到美国的科技型企业充分受益于美国富有包容性的上市条件。

与此同时,美国资本市场也配备了四种与市场相适应、灵活且相互贯通的系统化转板机制:升级转板、降级转板、平级转板与内部转板。升级转板主要是指场外市场向NYSE与NASDAQ的转板,降级转板是指从交易所退市到场外市场以及从场外市场退到OTCPink的转板,平级转板即不同交易所之间的转板,内部转板指NASDAQ内部三个板块之间的升降转板。转板机制为各层次资本市场之间搭建了桥梁,打通了中小企业通过OTC向主板上市通道,使得优质企业能够获得更多融资机会,劣质企业也能够通过下沉到场外市场“起死回生”。

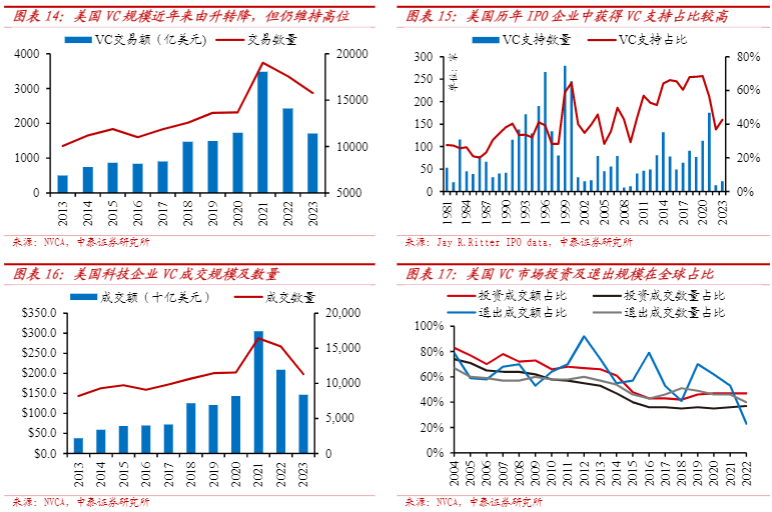

在风险投资方面,美国早在1914年就开启了风险投资元年,自20世纪80年代以来美国风险投资市场迅速发展,目前已成为全球最大的风险投资市场之一,其中以互联网、高技术企业为主体的风险投资占据主流地位。根据美国风险投资协会National Venture Capital Association(NVCA)数据,2023年全年美国风险投资规模为1706亿美元,筹款规模为669亿美元;2023年全年科技企业VC成交额为1465亿美元,成交数量为11313笔。从IPO企业数量来看,1980-2023年上市的9181家企业中,共有3697家企业获得风险投资支持,占比高达40%。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。