2024年AMOLED显示面板行业趋势分析报告

一、需求端:渗透率持续提升,折叠屏等崛起

1.1 显示屏是手机的“门面”,尺寸及分辨率提升

显示屏是手机的“门面”,尺寸及分辨率提升。过去手机的升级换代主要集中在视觉(显示)、光学(摄像头)、硬件配置(处理器和内存)。显示屏作为手机“门面”,一直以来是重要卖点,以苹果手机显示屏为例:1)早期iPhone以3.5寸小屏打天下:苹果第一款手机iPhone3GS的显示屏尺寸为3.5英寸,具有平面IPSLCD技术;2)4.0时代:2012-2013年度,iPhone5和iPhone5S采用了广视角LCD技术,屏幕尺寸增加到4.0英寸,但是分辨率仍为326ppi;3)大屏时代:2014年,iPhone6系列的推出发生了重大变化,4.7英寸的显示屏具有1334×750分辨率;4)OLED时代:2017年至今,苹果推出新款iPhoneX,搭载色彩饱和度更高的OLED显示屏,iPhone12开始新机全系标配OLED显示屏。

1.2 智能手机出货趋缓,进入存量替换阶段

61.2 智能手机出货趋缓,进入存量替换阶段资料来源:omdia、idc,平安证券研究所2009-2012年,功能机向智能机转变。智能机相比功能机功能更加全面,另外随着人们可支配收入水平的提高,智能机的渗透率逐步提升促进了手机整体的销量。2013-2016年,智能手机外观升级。智能手机屏幕从3.5寸逐步升级到6寸屏,内存配置上逐步扩容到4G/6G,操作系统升级用户体验升级,手机的创新升级引领新一轮增长。2016年-至今,智能手机增长乏力。随着全球市场上智能手机的边际创新趋缓,消费者换机周期拉长,智能机市场已经进入存量替换阶段。根据omdia数据显示,2023年全球智能手机出货量为11.7亿部,同比下滑3.5%,预计2024年手机出货量同比增长2.6%。

1.3 柔性AMOLED与手机可折叠化、轻薄化趋势匹配

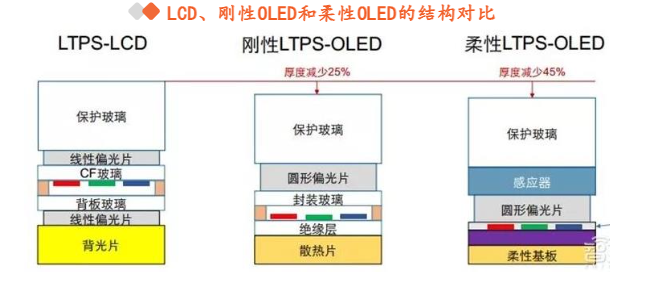

OLED按照驱动方式的不同,可分为AMOLED(ActiveMatrixOLED)和PMOLED(PassiveMatrixOLED)。PMOLED以阴极、阳极构成矩阵状,以扫描方式点亮阵列中的像素,每个像素都是操作在短脉冲模式下,为瞬间高亮度发光。AMOLED则是采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素,每个像素皆可以连续且独立的驱动发光,可以使用低温多晶硅或者氧化物TFT驱动,优点是驱动电压低。AMOLED按照基板的封装不同,分为刚性AMOLED(RigidAMOLED)和柔性AMOLED(FlexibleAMOLED)。刚性AMOLED采用玻璃封装,主要基板是玻璃。柔性AMOLED采用软性封装技术,使用PI(聚酰亚胺)作为下基板,代替刚性AMOLED中的玻璃基板。柔性AMOLED屏幕较LCD、刚性AMOLED更加多变且轻薄,与当下消费电子主流的可折叠化、轻薄化趋势更适配。

1.4 面板需求结构性变化,Flexible AMOLED渗透率持续提升

苹果在2017年的iPhoneX中首次采用AMOLED显示屏,随后在2020年的iPhone12开始苹果新机全系标配AMOLED显示屏,其他厂商也在高端机型中(三星GalaxyS系列、华为的mate系列和P系列、小米的数字系列等)普遍采用AMOLED面板,AMOLED显示屏成为各大手机品牌旗舰机的标配。智能机需求萎缩,面板需求出现结构性变化,柔性AMOLED向下挤压刚性AMOLED和LCD。根据Omida数据显示,2023年智能手机中FlexibleAMOLED为5亿片,同比增长32%。手机整体需求未见回温背景下显示屏的结构性替换仍将继续,柔性AMOLED逐步向中档机型(三星GalaxyA/M系列,华为的nova等机型)扩散。

1.5 折叠屏手机带来更多应用场景,AMOLED独享

折叠屏手机的大尺寸屏幕带来更多应用场景,考虑显示屏的折叠特性,AMOLED独享。在手机同质化的当下,以显示技术带动外观屏幕的变化确实是能刺激消费者的一个突破口,屏幕的尺寸越来越大且越来越薄。一方面,全面屏能显著提升手机屏幕屏占比,在手机上看18:9/19:9快速替代16:9的显示屏;另一方面,更大的屏幕尺寸在观看短视频、电影、玩游戏等方面较直板机有更好的视觉效果,更大的内容显示空间使得用户拥有更好的阅读体验,多屏交互则可以满足不同场景下的应用操作需求。对于上游的折叠屏幕而言,为了实现“可折叠”,显示技术只能是柔性OLED(有机发光二极管)显示器,传统的LCD(液晶显示器)不能应用在柔性基板上。

1.6 iPad有望入局,并逐步扩散到MacBook等产品

对比AMOLED与TFT-LCD特性等,除了在可挠性上有明显优势,AMOLED的屏幕具有更加逼真色彩(1.5倍色彩饱和度于LCD)、及时响应(100倍于LCD)、对比度更高(10倍于LCD)、180°视角、更节能省电(加权损耗仅为LCD的60%)、重量更轻、室内护眼、户外可视等一系列优点。除了用于手机,AMOLED也逐步向PC/平板扩散。苹果有望入局。据Omida数据显示,苹果公司在2024年iPadPro中首次采用了AMOLED显示面板,预计未来会逐步扩散到iPadAir、iPadmini、MacBookPro和MacBookAir产品,苹果的入局有望提高AMOLED在笔记本和平板的市场渗透率。

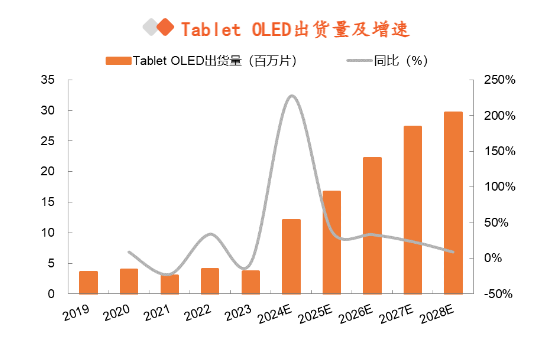

1.7 AMOLED逐步向PC/平板扩散,23-26年年复合增长达到79%

过去的AMOLED主要用于手表、手机之类的小屏设备,主要是受限于相对较高的成本。随着技术的迭代以及成本的降低,搭载AMOLED显示屏的设备屏幕尺寸也越来越大,笔记本及平板电脑都开始使用AMOLED的屏幕。目前,SamsungGalaxy、联想、惠普、戴尔、华硕、华为等都在其PC/平板产品中采用了AMOLED显示面板。根据Omdia数据显示,2023年笔记本电脑和平板电脑的AMOLED面板出货量为710万片。其中,笔记本电脑为340万片,平板电脑为370万片。预计2024 年笔记本电脑和平板电脑AMOLED显示面板的出货量将达到1720万片,同比增长142%。到2026年有望超过4000万片,23-26年年复合增长达到79%。

二、供给端:产能建设高峰已过,国产技术提升

2.1 产能建设高峰已过,26年前暂未有大规模产能释放AMOLED技术发展于1980年代,商业化应用则始于1990年代后期。2015年开始,很多阻碍AMOLED发展的障碍被攻克,比如生产效率低、收益率管理问题、投资成本高以及发光材料寿命短等问题迎刃而解,从而提高了AMOLED面板产量。AMOLED已开始在很多应用领域打开快速发展通道,尤其是在智能手机领域。产能建设高峰已过,26年前暂未大规模产能释放。截止到2023年底全球AMOLED产能在50万片/月(6代线),从产能分布来看,三星和京东方占据领先地位,分别为15万片/月和14万片/月,26年前暂未有大规模产能释放。

2.2 需求提振,带动AMOLED稼动率及价格双升2021-2022年,智能机全球需求萎缩叠加上品牌库存调整,智能机面板的需求比较萎靡,虽然FlexibleAMOLED显示屏在智能手机渗透率持续提升,但是2019-2022年国内投建的FlexibleAMOLED产能集中释放,整个FlexibleAMOLED的供给远大于需求,2021-2022年6代线AMOLED的平均稼动率保持50%-60%低位态势。AMOLED稼动率及价格双升。2023年下半年手机销售旺季叠加渗透率提升,尤其是LTPOAMOLED显示屏的使用量增加,带动柔性OLED面板产线平均稼动率持续提升,6代线AMOLED的平均稼动率从2023Q1的51%提升至2023Q4的75%,达到2019年以来的历史新高。产品价格也出现回升趋势,6.67英寸显示屏(2.5D)平均价格从19美金/片上涨至22美金/片。

2.3 中韩差距缩小,国内厂商市占率提升AMOLED属于技术密集型及资金密集型产业,一条月产4.8万片的产线投资大约在465亿人民币(以京东方绵阳AMOLED产线为例),目前AMOLED面板的生产厂商主要集中于韩国、中国这两个地区。市场方面,根据Omdia数据显示,2023年全球手机OLED面板市场中,韩国SDC和LGD合计市占率约为60%。中韩国技术差距缩小,目前基本处于同台竞争的现状。2023年国内厂商京东方、深天马、维信诺、TCL科技(华星光电)等合计市占率全球占比约为38%,相比2021年的份额提升明显,提升了30个百分比点。技术方面,折叠面板是AMOLED手机面板最前沿的先进技术,国内厂商各大面板厂均有布局且已成功出货至下游手机厂。另外,在新的LTPOAMOLED显示屏国内厂商京东方、深天马、维信诺、TCL科技均有出货。

2.4 京东方投建8.5代线AMOLED,主攻中尺寸IT类产品资料来源:深圳显示行业协会、莱特光电招股说明书,平安证券研究所2023年4月,三星率先宣布投资4.1万亿韩元(约合人民币215亿元)建设8.6代AMOLED面板生产线,计划于2026年量产。2023年11月,京东方公告拟在四川成都投资建设8.6代AMOLED生产线项目,项目总投资630亿元人民币,设计产能为3.2万片/月(分两期分阶段建设,周期约34个月),主要定位中尺寸OLEDIT类产品。蒸镀路线的消耗性核心材料FMM目前主要用于G6及G6以下产线,并未在更高世代线上验证。在良率方面,中尺寸OLED面板的生产过程中涉及到许多微观的物理和化学反应,很容易出现缺陷和不良品,布局8.6代OLED面板生产线不仅需要拥有技术开发储备,还需要在实际的生产过程中不断试错调整,提高生产效率和良品率是高世代OLED生产线的关键难点之一。

2.5 无FMM技术提升开口率,尚未有实质性量产线规划资料来源:51touch、深圳平板显示协会,平安证券研究所2024年4月,日本显示器公司JDI发布公告称,经过半年的研发试产,eLEAP新技术获得重大突破,现阶段试产良率已经超过60%。eLEAP使设计成为自由形状,并且可以制造大型显示器。维信诺在2023年12发布ViP技术,点亮首片模组。ViP技术无需FMM蒸镀工艺。该技术在TFT控制背板部分可以沿用AMOLED现有技术和工艺,在阳极制备完成后,从像素定义层(PDL)开始逐步差异化,形成ViPAMOLED特有的隔离柱结构,随后进入整面蒸镀及光刻图形化步骤进行像素制备。公司表示技术可以显著提高AMOLED产品性能,使AMOLED有效发光面积(开口率)从传统的29%增加至69%,使像素密度提升至1700ppi以上。无FMM技术可以提升有效发光面积,解决了FMM费用高、交期⻓、起订门槛高等痛点,但是技术的良率及稳定性仍有待持续跟踪,目前尚未有实质性量产线规划。

三、供应链:降本需求迫切,国产化是趋势

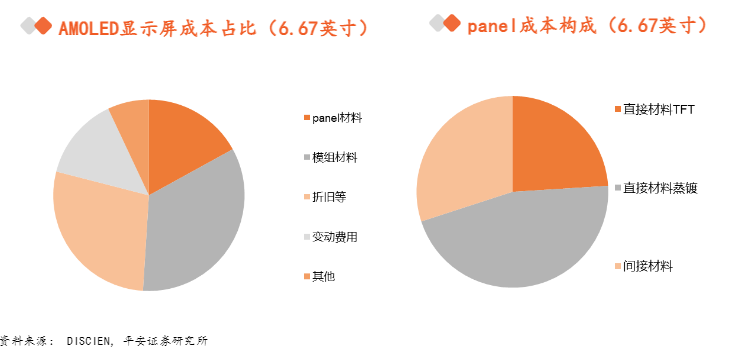

3.1 降本是主旋律,设备及材料国产化持续推进资料来源:DISCIEN,平安证券研究所FMM技术的AMOLED显示面板的制造主要包括阵列工程(Array)、有机蒸镀工程(OLED)、模组工程(Module)环节。整个制造过程比较复杂,涉及较多的设备及材料。包括蒸镀环节的蒸镀机,成膜环节的CVD、PVD以及光刻机、刻蚀机等图形化设备,与半导体产业中的相关设备相比,但设备尺寸更大,精度要求略低。材料包括panel材料以及后端模组环节的材料。对于国内生产企业而言,目前OLED已经过了技术导入期,进入到客户开拓及提升市场占有率上,降本是主旋律,预计材料国产替代将会提速。根据DISCIEN数据显示,AMOLED显示屏(6.67英寸)成本占比比较高的是模组材料、折旧等。出于降本考量,设备、panel材料及模组材料均具有较强的降本诉求。

3.2 设备|蒸镀机是OLED核心设备,国内可提供部分设备组件数据来源:欣奕华官网,奥来德招股说明书,平安证券研究所蒸镀是OLED技术区别于LCD技术的核心,其在真空环境下将有机半导体材料通过蒸发源加热气化,最终在玻璃基板上沉积成膜。蒸镀设备技术壁垒高,市场基本由日韩厂商垄断。根据OLED世代线不同,蒸镀机分为G2.5、G4.5、G6、G8.5等诸多型号,目前G6蒸镀机(FMM技术)是量产主流,市场基本由佳能旗下的Tokki公司垄断,LGD的G8.5WOLED蒸镀机(OPENMASK)由韩国YAS公司提供,日本Ulvac公司在G8.5垂直蒸镀机方面布局颇深,Sunic、SNU等韩国公司也有较强的竞争力,国内仅欣奕华、莱德等少数公司在低世代线蒸镀机方面有所涉猎。随着OLED往中尺寸产品拓展,各大面板厂在G8.5FMM产线方面开始布局,可能将成为蒸镀机市场未来的主要增量所在。蒸发源是蒸镀机中的核心设备,分为点源、线源、面源,目前量产主流为线源,国内奥来德已成功实现G6线性蒸发源的量产,并支持与Tokki蒸镀机的适配,G8.5蒸发源也在积极研发中。

在成膜、图形化各工艺段中,通常伴随着对应的清洗、检测、激光加工等工艺,如基板进真空腔之前的清洗、AOI检测以及柔性面板的激光切割、激光剥离等,对应的设备分别是清洗机、检测设备、激光切割设备等,这些设备相对成膜、图形化等设备开发难度稍低,国内厂商突破节奏较快。清洗机方面,晶洲装备能提供从G2.5到G10.5全世代线面板清洗机,在湿制程设备领域布局全面且深入。检测设备方面,国内厂商已经具备较强的市场竞争力,且在AMOLEDCell/Module检测设备市场处于主导地位。面板检测设备分为Array段光学、电性检测设备,Cell/Module段光学、触控、老化设备等。国内检测设备厂商如华兴源创、精测电子、精智达已经具备较强的竞争力。

在成膜、图形化各工艺段中,通常伴随着对应的清洗、检测、激光加工等工艺,如基板进真空腔之前的清洗、AOI检测以及柔性面板的激光切割、激光剥离等,对应的设备分别是清洗机、检测设备、激光切割设备等,这些设备相对成膜、图形化等设备开发难度稍低,国内厂商突破节奏较快。清洗机方面,晶洲装备能提供从G2.5到G10.5全世代线面板清洗机,在湿制程设备领域布局全面且深入。检测设备方面,国内厂商已经具备较强的市场竞争力,且在AMOLEDCell/Module检测设备市场处于主导地位。面板检测设备分为Array段光学、电性检测设备,Cell/Module段光学、触控、老化设备等。国内检测设备厂商如华兴源创、精测电子、精智达已经具备较强的竞争力。

OLED功能材料,如空穴传输、电子传输、CPL等,国内厂商有实力完成国产替代,代表企业有奥来德、卢米蓝、海谱润斯、莱特光电等。核心发光材料,性能要求较普通功能材料更高,对发光效率、色坐标、寿命、迁移率、能级、成膜性等性能均有极高要求,开发难度大,目前国外厂商仍占主导市场地位。其中,蓝色发光层中的Dopant材料市场主要由IK、SFC、JNC等占据,Host材料市场主要由Dupont、IK、SFC占据;绿色发光层中的Dopant材料市场基本由UDC垄断,Host材料市场主要由SDI、NSCC、Merck等占据;红色发光层中的Dopant材料市场也基本由UDC垄断,Host材料市场主要由DowChem、Duksan、LGC等占据;Prime材料国内厂商已经实现突破,莱特光电RedPrime材料已经稳定供货头部客户多年,奥来德Prime材料也已经导入量产。此外,国内厂商积极布局TADF、蓝色磷光等最新一代材料技术,如鼎材科技的TASF技术、阿格蕾雅的Pt系磷光技术等,长期看有望助力OLED核心发光材料实现国产化。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)