【IDC】2021年中国人工智能助力“双碳”目标达成白皮书

随着“力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”成为国家重大战略决策,各界已积极行动起来,对如何实现上述宏观目标的方法、路径和阶段,展开了不同角度的有益讨论。当前,人工智能(AI)、云计算等技术正以惊人的速度成长,不仅向各个产业场景深度渗透,并使信息通信技术(ICT)的基础性和使能性特点得到进一步突显,构建起数字经济整体发展的智能化底座。这一创新变革将在实现“双碳”目标的实践中发挥怎样的作用、能做出怎样的贡献,是本白皮书主要讨论的议题。同时希望形成以下三点影响:1.基础认知:增强读者对于中国达成“双碳”目标整体概况的认识;2.启发探讨:梳理人工智能及信息通信技术应用于行业降碳减排的作用,以及未来着力方向;3.呼吁行动:达成共识并促进业界各方实施行动。

作为人工智能技术最为成功的落地应用场景之一,智能交通的行业影响与社会价值正日益受到关注和重视。

12月28日,由百度和IDC联合推出的《智能减碳,激发绿色转型动力——2021年中国人工智能助力“双碳”目标达成白皮书》正式发布并公开上线。即日起,用户可以登录百度ESG网站浏览、下载这一国内首份聚焦AI助力“双碳”目标报告。

“智能交通的关键价值之一就在于通过‘车路行’整体方案,从根源上解决碳排放问题。预计至2030年百度将推动城市交通减少7000万吨碳排放,这个体量大致相当于2020年国家总体碳排放的8%。”百度副总裁、智能交通事业部总经理尚国斌表示,这一数据跟百度与交通部科学研究院联合进行的智能交通碳减排效果量化研究成果彼此呼应。

而刚刚发布的《智能交通技术助力碳减排效益评估研究》显示,基于保定市智能交通(保定AI交管大脑)项目及其实施效果,通过识别道路、车辆、拥堵情况、排放强度等关键影响因素,通过对车辆排队、交叉口相位、路口通行效率等数据进行建模模拟,提出评估模型,并已可细化测算出每个路口实现平均碳减排量达138.6吨/年,减排率为20%~30%。这在智能交通助力实现碳减排的核算方面是一个创新性的探索。

当前我国城市交通正在加速转型发展,智能信控系统等智能交通技术会有更广阔的应用前景,也需要我们开展更多的相关研究来证实其碳减排的效果。交通运输部科学研究院城市交通与轨道交通研究中心政策标准室主任李振宇表示,相信随着技术的进步,智能交通在助力实现国家和交通的“双碳”目标方面,会作出更重要的贡献。

“不仅是智能交通,实现碳中和的路径一定是技术密集使用的过程,人工智能在技术上的突破,将借由信息通信技术基础设施应用于各类行业,并与各个行业减碳技术和应用相结合,发挥出巨大潜力。”中国社会科学院学部委员、国家气候变化专家委员会副主任、著名经济学家潘家华认为,人工智能可以提升新能源的市场竞争性和能源生产供给的安全性。

潘家华指出,新能源替代化石能源,是应对全球气候变化的大势所趋。当前新能源供给的间歇性问题,可以通过合理调配风能、光能、水能,包括生物质能和储能等多能互补的方式来解决。“但这样的调配如果依靠人工判断,会产生时滞效应。而这个过程中电力不能中断,哪怕是一毫秒都不可以。这就需要人工智能快速、广泛地甄别信息来源,进行整合输出,确保多能互补的协调、稳定、安全、有保障。”

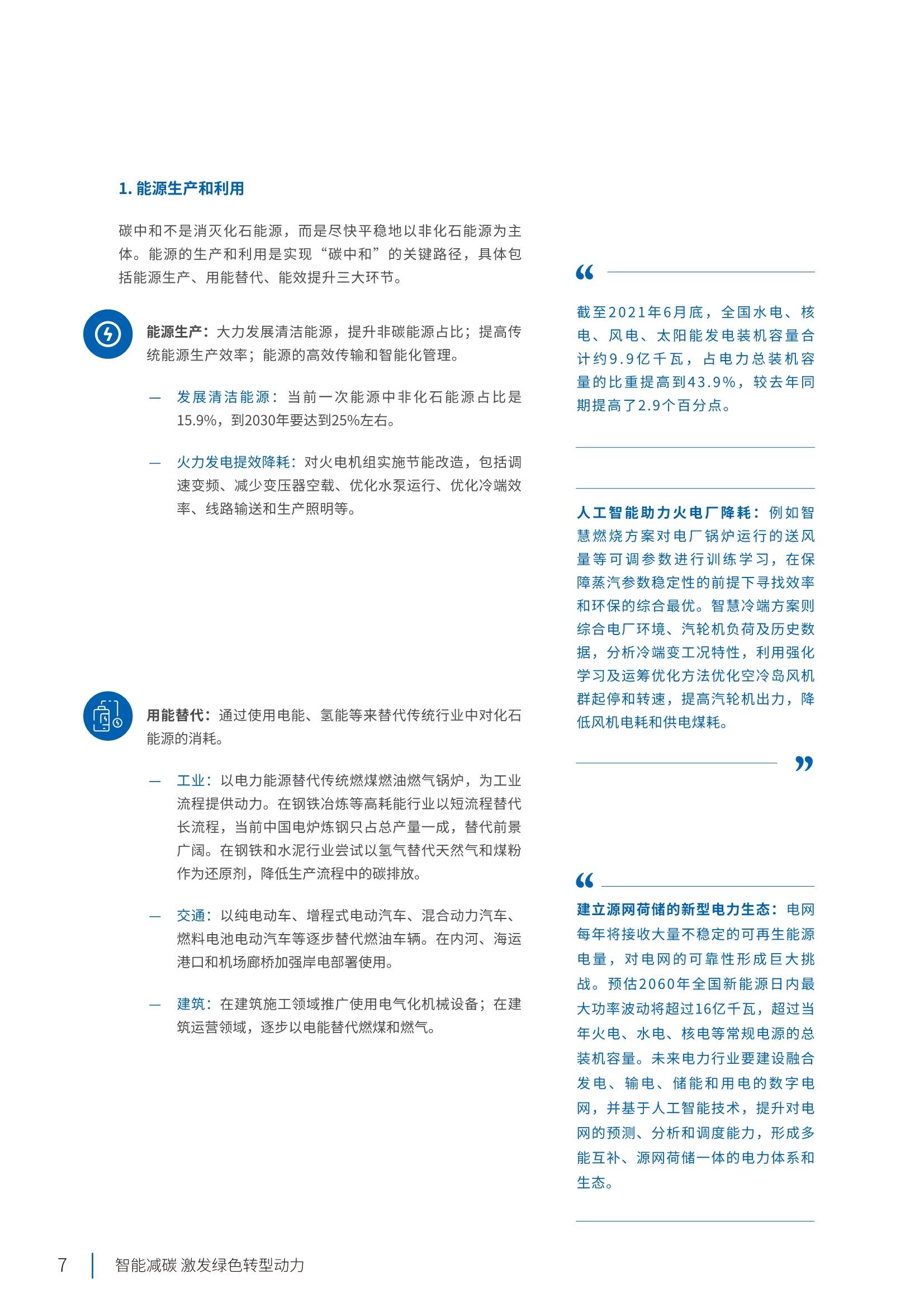

存量空间优化为大势所趋

(1)顶层设计:“双碳”工作是一个长期持续的过程,关键性挑战在于避免出现“口号式”“运动式”减碳,需要在整体规划层面对构建“双碳”技术底座、实现良性自主发展做出通盘考虑。

(2)地方政府:降耗减排是一项复杂艰巨的项目,需要地方政府的严密规划和统筹推进,根据地域产业特色制定针对性减排的路线图。

(3)行业用户:未来对于大型行业用户而言,降低碳排放可能不仅意味着用能成本的缩减,而且可能是碳排放配额或是碳税的成本,并且同时可能面临来自社会责任和“双碳”减排的目标考核。

(4)技术服务商:关注“双碳”目标的长期价值,为碳达峰、碳中和的全周期挑战提前进行技术布局和生态构建。

经济和社会的可持续发展,比过去任何时候都更加需要增强“创新”这第一动力。百度期待与各方携手,继续坚定投入资源,开展人工智能等技术在“碳中和”领域的创新和落地,用科技助力“双碳”目标。我们坚信,站在新的历史起点,作为推动全球经济增长的核心力量,中国也将领路“碳中和”变革,实现人类与地球的未来之约。