2024航天技术发展:液体火箭与回收技术革新

1. 运载火箭是实现航天飞行的运载工具

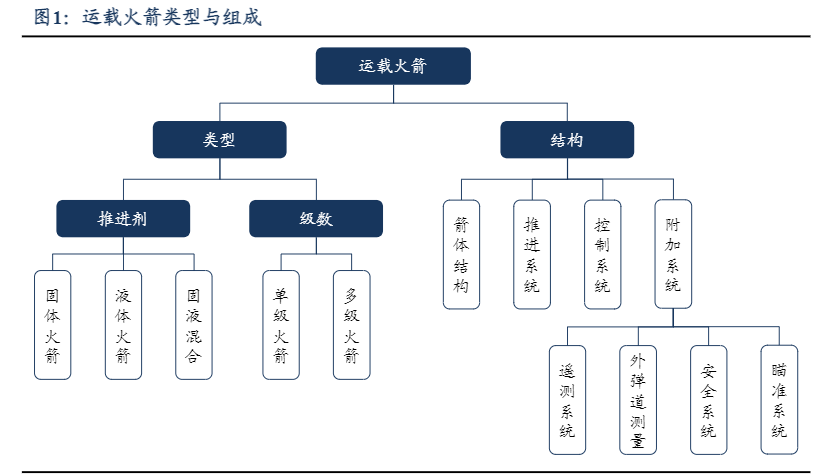

火箭是航天运输的主要工具,依靠火箭发动机喷射工质产生的反作用力向前推进。按照火箭用途分类主要包含运载火箭及探空火箭两种。在航天产业中得到较多应用的是运载火箭,运载火箭是能够将人造卫星、载人飞船、空间站或空间探测器等有效载荷送入预定轨道的航天运输工具,由单级或多级火箭组成。每级部组件都包括箭体结构、推进系统、控制系统、飞行测量及安全系统、附加系统等。

1.1. 运载火箭起源于军用背景,逐渐向商业化和军民融合方向发展

运载火箭起源于近代军用,商业化和军民两用是现代大势所趋。运载火箭是一种航天运载工具,依靠火箭发动机产生的反作用推力,将人造卫星、载人飞船、空间站或空间探测器等有效载荷送入预定轨道。上世纪50年代末,为适用冷战时期太空竞赛的需求,发达国家在战略导弹的基础上发展出运载火箭,最初用于发射官方和军用的有效载荷。随着现代火箭技术的成熟,以及有效载荷日趋军民两用,越来越多国家的火箭产业开始走向商业化。

运载火箭的关键技术指标包括运载能力、入轨精度和可靠性,商业运载火箭对发射成本提出了更高要求。火箭的运载能力具体指有效载荷的质量,这决定了它航天舞台的上限;入轨精度则与火箭的控制系统和控制方法密切相关;发射成本取决于所使用的火箭材料、发动机燃料以及可回收和可复用技术。总而言之,运载火箭的各项指标是由火箭的结构设计、工程线路、能源供应、技术路线等诸多因素耦合后决定的。火箭结构形式和组成较灵活,多级串联是目前主流。结构形式上,运载火箭通常由2-4多级火箭串联构成,也可并联捆绑助推器,以实现宇宙飞行所必需的宇宙速度。结构组成上,火箭主要由箭体结构、动力系统、控制系统等构成,前两项为每级火箭所固有。监测控制系统主要位于火箭末级的仪器舱内,卫星等有效载荷装在仪器舱之上,外覆整流罩。在发射过程中,火箭一子级(芯级)在点火后率先开始工作,随后与整个火箭分离,再由二子级继续将有效载荷推向太空,依次类推。卫星送轨任务完成后,火箭末级将在轨漂泊并坠落烧毁。

火箭推进剂可用能源多样,化学火箭居首,液体火箭备受运载领域青睐。化学动力是航天飞行的传统动力。化学火箭根据推进剂的形态可进一步划分为固体火箭和液体火箭。固体和液体火箭在箭体结构和动力系统方面大相径庭,原因是工作机理不同:液体推进剂平时储存在贮箱内,工作时再输送进发动机燃烧室;而固体推进剂原本就贮存在燃烧室,无需贮箱和输送系统。尽管液体火箭技术复杂、成本较高,但其具备推力大、运载能力强、可控性高等优点,更适用于航天运载火箭领域。固体火箭则凭借储存时间长、准备周期短、结构简单/成本低等优点,普遍应用在小卫星运载和导弹军事火箭领域。

2. 液体火箭引领商业航天技术前沿

动力系统是液体运载火箭极为重要的组成系统,发动机被誉为火箭的“心脏”。相比固体火箭,液体火箭凭借其发动机在高运力和可回收前景方面带来的成本优势,更加适合未来商业航天运载的应用场景。液体火箭发动机在结构上更为复杂,组部件数量更多,主要由推力室、涡轮泵、燃气发生器(或预燃室)、火药启动器和各种阀门、调节器、管路等组成。

推力室和涡轮泵是液体发动机研制过程的关键。1)结构上进一步细拆:推力室由喷注器、燃烧室、喷管等构件组成;涡轮泵由气体涡轮、燃料泵、氧化剂泵等构件组成。推力室的研制难点在于保证燃烧的稳定性,尤其是对喷注器和喷管型面的设计提出了较高要求,需要尽可能地满足尺寸小、重量轻、耐高温等条件。涡轮泵的研制难点在于如何在苛刻的工作条件下保证高转速和高效率,这牵涉到包含轴承、密封、叶型、诱导轮在内的多方面综合设计。2)工作机理上分析:推力室是将推进剂的化学能最终转变成推进力的重要组件,涡轮泵是推进剂输送系统的重要组件。在液体发动机的作业过程中,首先由涡轮带动泵实现对贮箱的增压,通过不同类型的循环方式,将贮箱内的推进剂沿管路送入推力室。推进剂先由喷注器按一定的流量喷入燃烧室,经雾化、蒸发、混合和燃烧生成高温高压气态产物,再通过喷管膨胀加速,将热能转变为动能,向外喷出形成反作用推力。

液体火箭发动机的关键性能参数包括推力、比冲和混合比。1)推力用于衡量发动机的工作能力大小。根据不同的大气压力条件,每台发动机都有三种推力表示形式:海平面推力、地面推力、真空推力。2)比冲指单位推进剂流量产生的推力,用于衡量发动机的性能。比冲越大,发动机效率越高。3)混合比指氧化剂与燃料的质量流量之比。发动机在多次性能试车后可计算得到混合比偏差,减小混合比偏差能够有效提高火箭运载能力。总而言之,发动机的实际工作过程极其复杂,它的性能由技术、材料、设计上的诸多因素综合决定,最终被具象表示为参数。

2.1. 液体火箭动力系统的先进设计

火箭动力系统在设计前需要选择推进剂,出于供应和成本角度的考虑,液氧/甲烷是商业液体火箭未来星际探索的有力保障。推进剂是发动机的“血液”,它的搭配方式灵活多样。目前液体火箭的推进剂普遍采用氧化剂+燃料的双组元形式,备选燃料主要有煤油、甲烷、液氢。发动机的比冲越大,完成相同工作量所需的燃料就越少,效率和能耗成本也就更优化。尽管液氢燃料发动机的比冲最大,但密度比冲最低,这意味着液氢的贮箱体积更大,导致火箭的运载能力降低。甲烷发动机比冲次之,但密度比冲大幅缩小。因此,甲烷燃料成为了一个折中的方案。此外,选用甲烷燃料的成本极低,仅为液氢的百分之一。另外,甲烷制备相对容易,方便在外星球就地取材,并且不会产生积碳问题,使发动机具备良好的回收适性。商业航天公司研制的液体火箭发动机一般选择从技术成熟的煤油燃料入手。目前,国内的蓝箭和星际荣耀已积极开展甲烷发动机的研制。23年7月,蓝箭公司搭载天鹊-12液氧/甲烷发动机的朱雀二号火箭发射成功,这是全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,对我国商业火箭事业意义重大。

发动机设计首先从循环方式的设计开始,全流量分级燃烧是目前火箭推进剂利用效率最高的循环方式。循环方式,即发动机的推进剂输送系统,在性能考量方面并不存在绝对最优的选项,因此循环方式的设计通常需要在性能之间做出取舍。按技术难度梯度进行大类排序,可以简单理解为“泵压式>挤压式”、“闭式>开式”。当前液体运载火箭的主流循环方式选择是分级燃烧循环和燃气发生器循环,而代表最先进技术的循环方式是全流量分级燃烧循环,这也是分级燃烧的一种,由SpaceX的猛禽发动机率先实现量产并投入使用。猛禽发动机以其推力最大、效率最高、可复用低成本优势闻名。

涡轮泵是发动机唯一的高速旋转组件,3D打印、动态密封等新型先进技术时常得到应用。发动机被誉为火箭的“心脏”,而涡轮泵又是发动机的“心脏”。相较于其他组件,火箭研制公司通常对涡轮泵做更多的信息保密工作。1)金属3D打印/增材制造技术在火箭发动机上的应用前景越发广阔。使用3D打印技术能够保障零件质量性能、降低成本、提高制造效率,尤其在涡轮泵零件上目前已经有了较多实际用例。2)可靠的涡轮泵离不开动态密封技术的支持。动态密封件充当涡轮机高温供气和泵侧低温液氧之间的物理隔离,起到防止推进剂泄漏、防止污染物进入以及控制压力的作用。一些改良的动态密封件还可以进一步补偿涡轮机产生的轴向力。3)近年来我国运载火箭事业在液体发动机的涡轮泵设计上也实现重大突破。例如蓝箭航天的天鹊-12发动机应用了刚轴、浮动环动密封、轴向力平衡系统等关键技术,有力地提高了涡轮泵的性能和可靠性。

针栓式设计是喷注器设计的创新突破,也是液体发动机实现深度变推力的核心技术之一。喷注器是推力室的起点,是用来将燃料和氧化剂以特定比例均匀地注入燃烧室的基本组件,对发动机的稳定性起到关键作用。传统喷注器设计主要分为直流式和离心式两种。直流式结构简单,其中的双股自击式喷注器较好地兼顾了性能和稳定性,被广泛用于大推力发动机;离心式结构较复杂,过去常用于俄罗斯的火箭发动机。相较于传统喷注器,针栓式喷注器在设计上更加简化,既大幅降低了生产成本、提高了节流能力,还能提供稳定的高燃烧效率,满足可回收运载火箭可以大范围调节推力的要求。针栓喷注技术最早被应用在美国登月的下降级发动机上,随后被SpaceX公司首次应用到旗下运载火箭发动机“梅林-1A”上,为其后续火箭回收技术提供坚实基础。

薄膜冷却、辐射冷却。烧蚀冷却技术过去常用于固体火箭;此外,SpaceX的猎鹰1号液体火箭在前两次试飞中也使用了烧蚀冷却,但随后马斯克承认其在设计上的失败,并将梅林发动机升级为再生冷却设计。再生冷却技术是一项重大突破,它能够使液体火箭发动机的推力室在更高的温度和压力下工作,从而提供更大的推力。再生冷却在提高可靠性的同时也有利于发动机的重复使用,因此逐渐成为液体火箭的普遍选择。

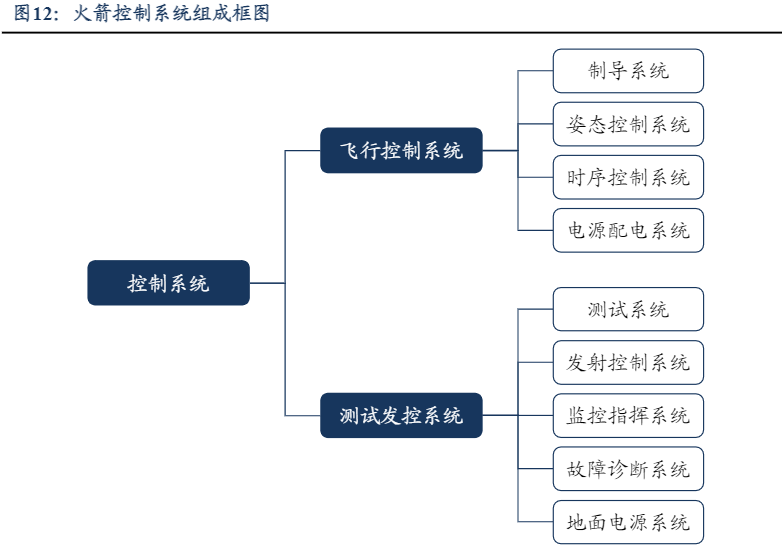

2.2. 液体火箭的实用箭体结构和控制系统箭体结构和控制系统同样对运载火箭的稳定性和可靠性提供有效支持,前者是火箭的基体,后者是火箭的“大脑”。液体火箭的箭体主要由推进剂贮箱、仪器舱、推力结构、尾翼、整流罩等组件组成,在设计上尽可能的要求结构简单、气动外形良好、强度可靠、质量轻、成本合理。火箭的控制系统构成复杂,通俗来讲有导航、制导、控制三个功能:导航负责知晓位置,制导负责知晓目的地和轨迹,控制负责改变飞行姿态和跟踪制导到达轨道。

推进剂贮箱是液体运载火箭质量占比最大的箭体部组件,共底贮箱设计可减轻火箭质量,从而提升运载能力。贮箱对密封和焊接工艺要求较高,通常由铝合金制成。它不仅用来存贮推进剂,也是箭体承力结构的一部分。数量上贮箱一般有两个,分别装氧化剂和燃料,总重量占箭体的60%以上;而“二合一”的共底贮箱设计可以缩短火箭长度,助力火箭减重增效,被誉为低温液体火箭“皇冠上的明珠”。目前国内的星际荣耀公司已经在可复用无绝热层共底贮箱的研制上率先实现了突破,单层共底贮箱可有效减轻200kg以上的重量。

整流罩是火箭末级有效载荷的保护装置,要求质量轻、高可靠、耐高温以及易透波。运载火箭穿过大气层时,整流罩会为有效载荷提供保护;飞出大气层后,整流罩会被抛掉以减轻火箭质量。整流罩常采用蜂窝结构,包括面板和蜂窝夹芯两部分材料,面板一般为纤维复合材料,蜂窝夹层一般为铝合金、玻璃钢、碳纤维等。整流罩需具备良好的宽频透波功能,目前国外火箭整流罩大多选用石英纤维复合材料制成。国内整流罩使用蜂窝夹层复合材料制造的技术较成熟,但在纤维复合材料的制造工艺方面尚有欠缺,正在奋力追赶国际第一梯队。

火箭壳体常采用铝合金材料,不锈钢材料因其高可靠性和超低成本越来越受到商业航天企业的关注。常见的箭体外壳材料包括碳纤维、铝锂合金、不锈钢等。相比碳复合材料和硅隔热瓦,不锈钢更具弹性,不会直接破碎或者脱落;相比铝合金,不锈钢的熔点更高,从而具备更好的耐热性。强度方面,碳纤维在一般环境下胜出,不锈钢则在低温环境下更佳;成本造价方面,不锈钢的优势更加凸显,其单位价格仅为铝合金的十分之一,碳纤维的六十分之一;在其他方面,不锈钢的锻造和焊接工艺更加简单,但也会使箭体质量增加,降低运载能力。在性能和价格的权衡下,SpaceX、蓝箭等商业航天公司纷纷在下一代火箭壳体的设计中采用不锈钢材料。

从“以质取胜”到“以量取胜”——运载火箭控制系统中的冗余设计是可靠性要求最高、结构最复杂的系统。为了提升火箭系统的可靠性,当精细化设计和质量控制发展到瓶颈时,就需要通过投入冗余资源的方式来换取可靠性。冗余设计要遵循适度原则,而非多多益善。例如,欧航局阿丽亚娜5号的电子系统采用完全备份的双冗余设计,SpaceX的猎鹰9号则采用三冗余容错架构。具体而言,猎鹰9号火箭共有10个发动机,每个发动机均超额地装配3台飞行计算机,共计30台。此外,猎鹰9的电气系统还会配备多个冗余锂离子电池,以减少电气接口的复杂性。冗余设计使火箭在部分设备故障时仍然能保持正常工作,大幅提高了火箭飞行的容错率。

火箭的跟踪测量是安全控制和姿态控制的前提,运载火箭跟踪测轨的基本方式是光学跟踪测量和无线电跟踪测量。跟踪测轨系统负责提供火箭的位置运动参数。光学跟踪测量是最基本的测量方法,它实际是一个具有随动机座的大型望远镜,常见设备是电影经纬仪,该设备简单有效,但无法全天候工作。无线电跟踪测量,即用雷达测量,它基于无线电波在空间的传播进行测量,工作原理是:地面的脉冲雷达向运载火箭发送询问信号,火箭上的应答机接收信号并转发到地面站,然后基于延迟时间和多普勒频移来测算火箭距离和速度。相比光学测量,雷达测量具备高精度、作用距离远、全天时、高分辨率和不易受环境干扰等优点。实践中,跟踪测轨系统还会和遥测、惯性导航等系统一起提供参数信息,再交由计算机作出控制决策和指令。

液体火箭的姿态控制离不开发动机推力矢量控制的支持,机电伺服泵后摇摆技术有助于实现火箭姿态稳定和高精度控制。作为火箭姿态控制的一部分,推力矢量控制的主流思路是主发动机直接摇摆改变方向,这涉及泵前和泵后摇摆两种方式:泵前摇摆指涡轮泵和推力室一起摇摆;泵后摇摆指涡轮泵固定,仅推力室摇摆。伺服的字面意思是按照命令办事,机电伺服就是一种电子矢量控制方法,它通过接收电信号指令来实现精准的机械跟随动作。大功率机电伺服泵后摇摆是一项新技术,它的设计更复杂,相应也具备更多优点,包括减小发动机尺寸和重量、降低摇摆力矩、提高涡轮泵性能等等。目前,SpaceX、蓝箭、航天四院等国内外火箭发动机研制主体都相继开发出先进的机电伺服、泵后摇摆技术。

3. 可回收火箭是发射降本的关键,航天领域重要发展方向

3.1. 发动机是火箭成本的主要部分,其重复使用技术对发射降本至关重要

火箭发动机价值量占比过半,发动机能否满足重复使用是技术路径选择的重要考量。火箭的成本结构中,一二级火箭的硬件设备,尤其是发动机,占据了成本的绝大部分,而推进剂成本相对较低。发动机作为火箭中价值最高且技术要求最严格的部分,其能否实现重复使用,是决定火箭回收和降低发射成本的关键因素。在一次性使用的火箭中,发动机成本占比高达54.3%,而箭体结构、电气系统、阀门管路及执行机构、火工品等其他部分的成本占比相对较小。火箭回收和重复使用已成为降低成本的必然选择,通过实现火箭的可回收性,可以显著提高硬件设备的使用效率,将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上,从而显著降低单次发射的成本。

复用技术带来成本节约,猎鹰9通过回收实现单次降本70%。SpaceX的猎鹰9火箭通过采用可回收技术,在发射服务定价上实现显著的成本节约。复用型火箭的发射服务价格约为5000万美元,通过一次新箭发射加一次复用型火箭发射,SpaceX能实现4700万美元的利润,这接近一枚新火箭的制造成本,且超过3次复用火箭的边际成本。猎鹰9火箭在执行12次发射任务时,累计载荷能力为720%,而累计成本仅为440%,意味着执行12次任务能节省的成本接近3枚全新火箭或93枚复用火箭的成本。SpaceX的回收技术使单次发射成本降低70%,验证了可回收降本路径的有效性。随着SpaceX不断探索火箭二级的可回收技术,预计未来火箭的单次发射成本将进一步降低。

猎鹰系列运载火箭已实现了部分重复使用技术。猎鹰-9火箭是中型两级火箭,具有70米长、3.66米直径和549吨起飞质量,使用液氧/煤油作为推进剂,能够将22.8吨载荷送入近地轨道。该火箭一级具备垂直降落回收能力,可重复使用最多10次。猎鹰重型火箭继承了猎鹰-9的技术,采用3个并联芯级,起飞质量达1420.8吨,是目前运载能力最大的现役火箭,具有96%的发动机复用率。自2015年12月至2020年11月,SpaceX已成功回收60余次火箭一级,并实现了整流罩的回收和重复使用。

3.2. 先一级重复使用后完全重复使用、多种回收方式并存重复使用运载火箭涉及到发动机深度推力调节、高精度制导控制等关键技术。可复用火箭技术的核心在于实现发动机推力的灵活调节、精确的制导控制、优化的气动外形设计、高效的热防护措施以及快速的检测与维护流程。这些技术确保火箭能够安全返回并快速准备再次发射,有效降低成本,提高发射效率。例如,SpaceX的“猎鹰”系列通过其Merlin发动机的推力调节能力和在线凸优化制导技术,实现了火箭的垂直着陆。同时,“星舰”的气动外形经过多轮优化,增强了飞行控制能力。快速的检测与维护流程,如改进的着陆支架设计和健康管理理念,进一步缩短了火箭的再次发射准备时间。这些技术的集成应用,为火箭的可复用性提供了强有力的支持。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)