2024通信行业报告:智能网联汽车与AI网络发展前瞻

一、本周行情回顾

(一)通信板块整体行情走势

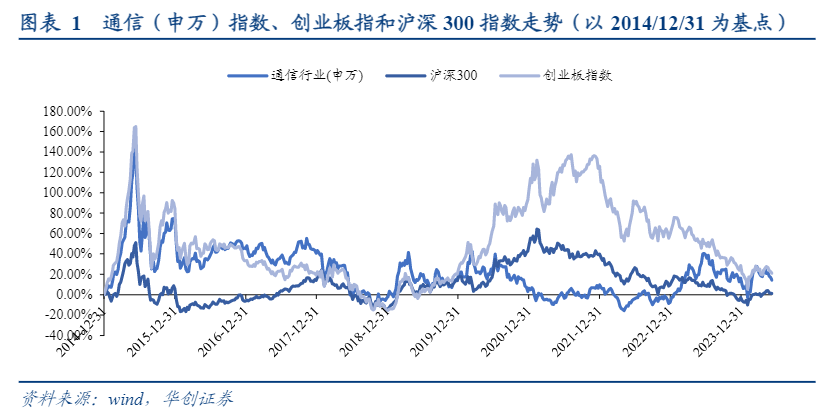

本周通信行业(申万)下滑了2.46%,跑输沪深300指数涨幅(-0.16%)2.30个百分点,跑输创业板指数涨幅(-1.33%)1.13个百分点。今年以来通信行业(申万)下跌了1.79%,跑输沪深300指数涨幅(4.17%)5.96个百分点,跑赢创业板指数涨幅(-5.83%)4.04个百分点。

(二)个股表现

本周通信板块涨幅前五分别为万集科技(+20.78%)、特发信息(+12.78%)、高新兴(+12.42%)、中国通号(+8.74%)、中际旭创(+6.05%);本周通信板块跌幅前五分别为恒信东方(-29.73%)、富通信息(-22.95%)、ST鹏博士(-22.48%)、ST通脉(-22.29%)、万隆光电(-20.84%)

二、四部门开展智能网联汽车准入和上路通行试点,通信技术有望深度赋能

受政策推动影响我国自动驾驶产业相关法律法规和产业标准逐步完善,高级别自动驾驶迈入快速落地的关键期。自2017年以来我国发改委、国务院、交通运输部、工信部等推出了一系列政策以支持智能网联汽车产业不断发展,相关法律法规体系逐步完善,产业标准逐步明晰。2023年11月工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,推动L3/L4级别自动驾驶上路通行试点,且以运营模式为主。我国《汽车驾驶自动化分级》标准指出L3级自动驾驶为有条件自动驾驶,即驾驶自动化系统在其设计运行条件内持续地执行全部动态驾驶任务(注:对于3级驾驶自动化,动态驾驶任务接管用户以适当的方式执行动态驾驶任务接管);L4级自动驾驶为高级别自动驾驶,即驾驶自动化系统在其设计运行条件内持续地执行全部动态驾驶任务和执行动态驾驶任务接管(注:对于4级驾驶自动化,系统发出接管请求时,若乘客无响应,系统具备自动达到最小风险状态的能力。)我国高级别自动驾驶由此迈入快速落地的关键期。

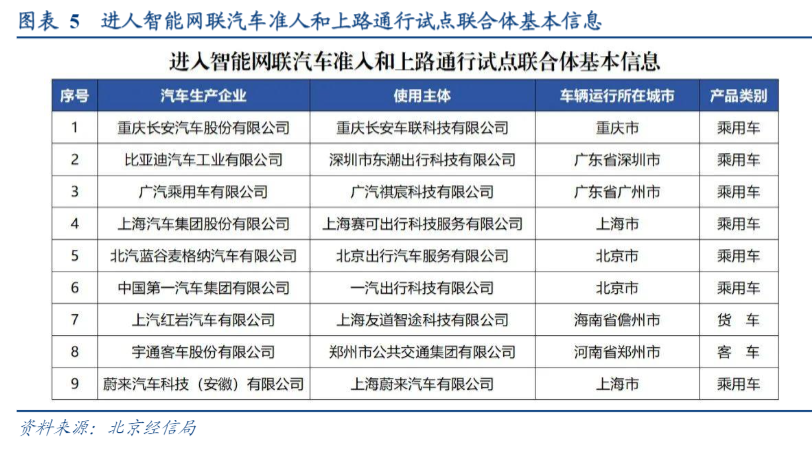

四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。6月4日,按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号)有关工作安排,经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。下一步,四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施,并基于试点实证积累管理经验,支撑相关法律法规、技术标准制修订,加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系,推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

智能网联汽车是指智能车与车联网的有机联合,通过融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、云平台等智能信息交换共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。在定义上,智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicle,ICV)是指智能车与车联网的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、云平台等智能信息交换共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车是车联网、智能汽车、智能交通系统以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的交汇点。而车联网在为驾乘人员提供丰富的车载信息服务的同时,还服务于汽车智能制造、电子商务、后市场以及保险等多个环节。

智能网联汽车ADAS对V2X通信系统有延时及频率要求。在通信层面上,智能网联汽车是一种利用无线通讯技术来实现车辆之间、车辆与基础设施之间以及车辆与云端之间的数据交换和协同操作的先进汽车。除车载超声波传感器(也称超声波雷达)、毫米波雷达、激光雷达、视觉传感器外,智能网联汽车还需要V2X通信技术以获取道路、车辆位置和障碍物信息,并将这些信息传输给车载控制中心,为智能网联汽车提供决策依据。V2X通信代表车辆与车辆通信(V2V)、车辆与基础设施通信(V2I)、车辆与行人通信(V2P)、车辆与应用平台或云端通信(V2N)。

目前智能网联汽车ADAS对V2X通信系统有一定的要求,主要分为低延时、高频率和高延时、低频率两类。V2X的整体架构包括了“端-边-云”的整个结构,通过3者协同提高交通安全和交通效率。C-V2X可支持的工作场景既包括有蜂窝网络覆盖的场景,也包括没有蜂窝网络部署的场景。落实到具体的通信技术而言,C-V2X可提供两种通信接口,分别称为Uu接口(蜂窝通信接口)和PC5接口(直连通信接口)。

当支持C-V2X的终端设备(如车载终端,智能手机,路侧单元等)处于蜂窝网络覆盖内时,可在蜂窝网络的控制下使用Uu接口;无论是否有网络覆盖,均可以采用PC5接口进行V2X通信。C-V2X将Uu接口和PC5接口相结合,彼此相互支撑,共同用于V2X业务传输,形成有效的冗余来保障通信可靠性。在具体的系统架构上,V2X包括“端-边-云”的整个结构,通过3者协同提高交通安全和交通效率。

其中,车端设备包括T-BOX(远程通信终端)和OBU(车载单元)。路侧设施包括RSU(路侧单元)、MEC(边缘计算中心)。2023年T-Box功能从数据收集、转发,向集数据收集、分析、控制、OTA、整合多个ECU信息并分析等多功能方向发展。OBU的主要功能是基于C-V2X技术从各类传感器和车载网络获取原始信息,并解算出车路协同应用需要的底层信息,通过信息交互传递至路侧单元RSU。

其功能包括车辆运动状态获取。行车环境信息感知、车辆定位信息获取、信息交互、信息处理及管理、安全报警与预警等RSU主要是采集实时道路和交通状况等信息,并通过V2X广播的方式与车辆进行信息交互,实现车路互联互通、交通信号实时交互等功能。边缘计算中心可将云端和车端的部分计算数据转移到边缘层,由边缘计算节点完成大部分计算,并将计算结果发送至OBU,可进一步降低数据计算、数据传输的滞后性。DSRC短程无线通信技术可实现在特定小区域内对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。在技术路径上,车联网主要包括IEEE基于WIFI制定的DSRC(Dedicated Short Range Communications,专用短程通信技术)以及3GPP通过拓展通信LTE标准制定的C-V2X。

其中DSRC(Dedicated Short-Range Communication)专用短程通信技术是一种高效的短程无线通信技术,可以实现在特定小区域内对高速运动下的移动目标的识别和双向通信,例如车辆与车(V2V)、车辆与基础设施(V2I)双向通信,实时传输图像、语音和数据信息,将车辆与道路实现有机结合。DSRC作为一种无线通信方式,具有传输速度快(1Mbps)、受干扰程度小(专用通信频段5.8GHz)、安全性好(伪随机加密算法)等特点,被广泛的应用在电子收费、提供交通道路信息、车辆监管及防盗、公共交通管理等。LTE-V是一种基于LTE(Long-Term Evolution)网络的通信技术,按照全球统一规定的体系架构机器通信协议和数据交互标准专门用于车辆与一切(Everything)之间的通信。

它包括车辆对车辆(V2V)、车辆对基础设施(V2I)、车辆对行人(V2P)等通信模式,旨在构建数据共享交互桥梁,实现智能化的动态信息服务、车辆安全行驶、交通管控,支持智能交通系统和自动驾驶。LTE-V通信由用户端、路侧单元(RSU)和基站三个部分组成。LTE-V通信技术针对车辆应用专门定义了两种通信方式,蜂窝链路式(LTE-V-V-Cell)和短程直通链路式(LTE-V-Direct),其中蜂窝链路式通过Uu接口承载传统的车联网车载信息技术业务;短程直通链路式通过PC5接口实现V2V、V2I直接通信,确保汽车安全行驶。目前LTE-V技术在支持车速、带宽、传输速率及通信距离等方面较DSRC技术均存在一定优势。

DSRC技术路径主要由美国和日本主导,获得通用、丰田、雷诺、恩智浦、AutoTalks和Kapsch TrafficCom 等的支持。LTE-V则主要获得福特、宝马、奥迪、戴姆勒、本田、现代、日产、沃尔沃、PSA Group、华为、爱立信、高通、英特尔、三星等车企及通信企业的支持。C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节。C-V2X产业链包括了芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商、电信运营商等众多参与方。

此外,若考虑到完整的C-V2X应用实现,还需要若干产业支撑环节,主要包括科研院所、标准组织、投资机构以及关联的技术与产业。目前C-V2X通信芯片及通信模组等通信组件的参与企业主要包括大唐高鸿、华为、高通、移远通信、万集科技、中国信科等等。在软硬件设备方面主要包括华为、大唐、金溢、星云互联、东软、万集等厂商。在平台与运营方面,国内三大电信运营商均大力推进C-V2X业务验证示范;百度、阿里、腾讯、滴滴等互联网企业进军车联网,加速C-V2X应用落地。

在安全与测试验证方面,中国信通院、中汽中心、上机检、中国汽研、上海国际汽车城等科研和检测机构已开展C-V2X通信、应用相关测试验证工作;奇虎科技等信息安全企业、华大电子等安全芯片企业纷纷开展C-V2X安全研究与应用验证。在高精度定位和地图服务方面,北斗星通、高德、百度、四维图新等企业均致力于高精度定位的研究,并为V2X行业提供高精度定位和地图服务。车企加速布局C-V2X领域,多款车型已搭载C-V2X终端面世。

比亚迪、大众、奥迪等新车型已开始前装部署C-V2X技术,广汽、一汽红旗、福特等早前切入C-V2X领域的车企正积极推动C-V2X技术向着第二阶段演进。目前,国内已有多款量产车型搭载了C-V2X技术。据佐思汽研等数据统计目前上汽、长城、福特、广汽、一汽、高合、蔚来等车企推出搭载C-V2X的相关车型。智能网联汽车发展可期,预计2025年高度自动驾驶车辆即可在特定场景和限定区域实现商业化应用。

展望未来,《智能网联汽车技术路线图2.0》数据显示我国PA、CA级智能网联汽车渗透率持续增加,2025年达50%,2030年超过70%。C-V2X终端的新车装配率2025年达50%,2030年基本普及。随着网联协同感知、协同决策与控制功能的不断应用,车辆与其他交通参与者加速互联互通,高度自动驾驶车辆将于2025年首先在特定场景和限定区域实现商业化应用,并不断扩大运行范围。而现阶段我国的C-V2X国产芯片模组主要由华为、大唐高鸿等通信龙头企业设计研发,预计随着未来智能网联汽车的逐步落地通信类龙头企业有望核心受益,建议关注相关产业链的进一步发展。

三、英伟达同时布局IB及以太网络,进一步加强AI全栈解决方案能力

不同于InfiniBand网络,以太网最初是为有损网络环境设计的。以太网允许数据包丢失,为了保证可靠性,IP网络的上层需要TCP协议参与,这意味着如果在数据传输过程中发生丢包,TCP协议允许发送方重新传输丢失的数据包。由于这些纠错机制,延迟会增加,这可能会导致某些类型的应用程序出现问题。此外,为了应对网络流量的瞬时激增,交换机需要使用额外的缓存资源来临时存储信息,因此以太网交换机的芯片尺寸和成本会高于具有类似定位的InfiniBand芯片。

AI时代,网络互连强调无损传输能力。为了实现良好的训练性能,GPU网络需要满足以下条件:1)端到端延迟:由于GPU通信频繁,降低节点间数据传输的整体延迟有助于缩短整体训练时间。2)无损传输:这对AI训练至关重要,因为任何中间结果的丢失都会导致训练回退到内存中存储的上一个检查点并重新启动,严重影响训练性能。3)有效的端到端拥塞控制机制:在树形拓扑中,当多个节点向单个节点传输数据时,瞬态拥塞无可避免,而持续的拥塞会增加系统延迟。

由于GPU 之间的顺序依赖性,一个GPU受到网络延迟的影响可能导致多个GPU停止工作。除上述因素外,还需要综合考虑系统的总成本、功耗和冷却成本。相比于传统以太网,InfiniBand网络天然具备无损属性,更适用于AI场景。Mellanox 在2000 年左右开始推广InfiniBand 产品,其最初目标是在数据中心和集群互连中取代I/O和以太网中的PCI。

英伟达以外,英特尔、IBM和Microsoft在内的许多公司都参与了它的开发。从最初的设计来看,诞生于1980年代的以太网只是为多个系统之间的信息交换而设计的。相比之下,InfiniBand 的诞生是为了消除HPC 场景下集群数据传输的瓶颈,例如延迟。其二层交换处理设计非常直接,可以显著降低转发延迟。而可靠性方面,InfiniBand 对网络第1-4 层有完整的协议定义,并通过防止丢包的端到端流量控制机制实现无损属性。InfiniBand 和以太网之间的一个显着区别是,InfiniBand 是基于交换矩阵网络设计的,而以太网是基于共享介质通道设计的,因此从理论上讲,前者更优于避免网络冲突。

总结来看,IB网络的高吞吐量、低延迟和高可靠性自然而然地适合HPC、AI等应用场景,InfiniBand 在需要高吞吐量和低延迟的HPC 应用程序中较为常见,而以太网则更加通用。英伟达在2019 年收购Mellanox 时,Mellanox 已经是市场上InfiniBand 产品的主要供应商。随着RoCE(基于融合以太网的RDMA)等技术的发展,以太网逐步适应AI应用场景。Spectrum-X 平台功能中提到的RoCE 是通过PFC(基于优先级的流量控制,一种仅依赖于端点侧的NIC 而不是交换设备的机制)在以太网中实现无损的。此外,RoCE++ 还具有一些新的优化扩展,例如ASCK,它可以处理丢包和到达顺序问题,通知发送端仅重新传输丢失或损坏的数据包,从而实现更高的带宽利用率。

还有ECN、流量控制机制和错误优化等功能,以上功能均有助于提高网络效率和可靠性。在2023年的Computex上,英伟达发布了包括Spectrum-X以太网平台在内的相关网络产品。英伟达声称这是世界上第一款专为人工智能设计的高性能以太网产品,特别是针对“需要新型以太网的生成式人工智能工作负载”。Spectrum-X 平台的两个核心组件是Spectrum-4 以太网交换机和BlueField-3 DPU。以太网交换机方面,英伟达在2022年的GTC 上发布了Spectrum-4 400Gbps 交换机,共有128 个端口,总带宽为51.2TB/s,是当时传统以太网交换机有效带宽的两倍。在芯片层面,它基于Spectrum ASIC,黄仁勋在Computex主题演讲中展示了这款芯片。

英伟达推出以太网产品的主要考虑为以太网的市场基础、多功能性和灵活性。在2024年的GTC大会上,英伟达推出下一代以太网平台Spectrum-X800 平台,为AI 云和企业基础设施提供优化的网络性能。Spectrum-X800 平台利用Spectrum SN5600 800Gb/s 交换机和NVIDIA BlueField-3 SuperNIC,专为多租户环境而设计,可确保每个租户的AI 工作负载的性能隔离,以保持最佳和一致的性能水平,从而提高客户满意度和服务质量。能够实现万亿参数级的生成式AI,明年开始提供给客户。Spectrum-X800 SN5600具有64个800G OSFP端口和每秒51.2太比特(Tb/s)的交换容量,是生产中最快的专用集成电路(ASIC)以太网交换机(按总带宽计算)。

它基于Spectrum-4,与上一代交换机相比,具有4倍的交换容量和2倍的端口数。SN5600交换机也支持400G Spectrum-X平台,已经被oem和客户广泛采用。英伟达同时布局适用于AI场景的IB及以太网交换产品,叠加其在加速卡领域优势,形成了算力+互连的全栈解决方案。随着英伟达及各家传统交换机厂商布局高速以太网交换机产品,我们认为以太网未来在AI数据中心占比将逐步提升,建议持续关注以太网交换机在人工智能领域的应用及其上下游产业链变化,建议关注盛科通信、紫光股份、锐捷网络。