2024年宏观经济展望:新周期的量与价分析报告

1.新周期的新证据

去年四季度以来,我们在一系列深度报告中提出中国经济正在以企业资本支出取代地产投资作为经济增长的新引擎,逐步进入新周期。从投资储蓄均衡的角度来看,由于收入分配仍待完善1,且居民储蓄率仍然偏高,投资仍然是中国经济的重要引擎。从经济增长本质上依靠扩大再生产的角度来看,所有的投资都是为扩大再生产而进行的安排,都是瞄准未来需求而进行的投入,地产投资和产能投资的决策本质上是类似的2,可以互相替代。从消费需求的角度来看,社会消费需求主要受到居民可支配收入的约束;而宏观上GDP的生产法和收入法的核算结果应该一致,收入就是产出,收入的约束本质上是生产的约束;只要让市场配置资源围绕着人真正的需求生产,生产增长就会带来收入的上升,并带来需求的回升,这是一个供给创造需求或者供给激发需求的过程3。我们注意到,多方面的数据证明中国企业资本支出持续走强,而且供给扩张、收入修复也带动了消费的逐步恢复。

1.1资本开支走强的新证据

从扩大再生产推动经济增长的角度考虑,地产投资下行之后,企业资本支出对地产投资形成替代,我们应该可以观察到企业资本支出的明显走强——这是新周期存在的核心证据。从需求端来看,无论是官方制造业和服务业投资数据还是上市公司资本支出数据都支持这个看法。从供给端来看,与企业资本支出最相关的装备制造业工业增加值也表现强劲。我们认为最近两三年以来企业资本支出明显走强毋庸置疑。

1.1.1上市公司数据的证据近两年以来,统计局公布的中国制造业固定资产投资走强的数据已经引发了比较广泛的关注。

实际上,不只是制造业,服务业固定资产投资在剔除季节性因素后也12024.2 国家信息中心《共同富裕目标下我国收入分配改革的进展、困难及推进策略研究》http://www.sic.gov.cn/sic/81/455/0229/20240229084458357509982_pc.html2例如投资房地产是因为投资人预期消费者未来会有对居住服务的需求;投资新能源汽车的工厂是因为投资人预期消费者未来会有开新能源汽车的需求。房子本质上可以看作是一种工厂,生产居住服务或住房租金。3萨伊定理成立即是如此。当然,该定理成立需要的是生产市场愿意接受的东西;现实中常常会有产能过剩,萨伊定理就不成立。这是因为投资不是瞄准了未来的没有被满足的需求,而是低水平重复建设。因此,需要市场机制发挥作用,市场出清会淘汰低水平重复建设,让资源最终配置到有需求的领域,推动需求和供给同步扩张。

有一些观点质疑,企业资本支出走强的真实性,认为与微观体感不符。针对这一疑虑,我们用上市制造业企业的数据和统计局的固定资产投资数据进行了交叉验证。结果显示,制造业上市公司的资本开支和固定资产投资统计的制造业投资数据高度相关。这意味着固定资产投资统计的数据整体是比较可靠的。具体而言,我们用1541家制造业上市公司的资本开支数据进行了对比验证。为了数据的可比性,我们选取了所有在2016年前上市的A股制造业企业,并剔除了其中数据不全的企业,得到了1541家企业的样本。从经过季节性调整后和定基化处理的数据来看,A股制造业上市公司的资产开支与统计局的制造业固定资产投资规模的变动在方向上高度趋同。

进一步做环比增速的比较,我们发现A股制造业上市企业的资本支出增速与统计局的制造业固定资产投资的增速相关性也较高。

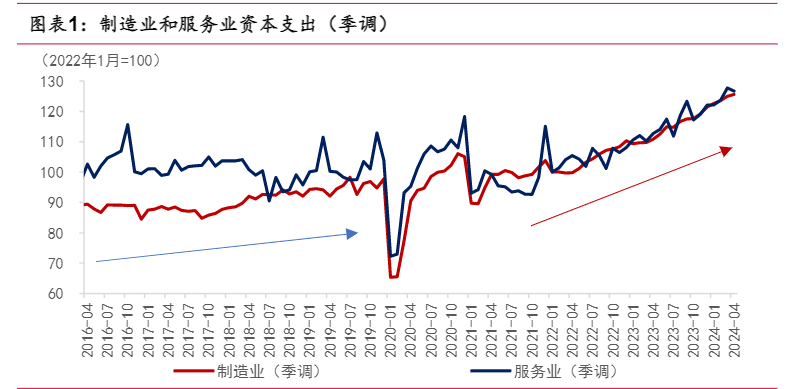

这意味着,制造业固定资产投资口径的数据应该是比较可靠的,可以代表中国制造业部门资本支出的状况。中国的企业资本开支近两三年以来确实出现了明显的走强。当然,一季度出现的企业资本支出的下滑主要是受到1-2月份数据的影响,从3月以来,季调以后的制造业资本开支持续创出新高(图表1)。

1.1.2工业增加值的证据供给端工业增加值的有关证据也可以证明企业资本支出可能确实在最近一两年走强。那么,在企业资本开支表现强劲的情况下,为何通用设备和专用设备制造业的工业增加值没有出现明显的加速上行?

我们认为,这可能主要与通用设备制造业、专业设备制造业中都包含了一些与地产相关的行业有关。比如,通用设备制造业下包含了起重设备制造业、专用设备制造业下有建筑材料生产专用机械制造业等。地产投资需求的低迷可能因此拖累了设备制造业的工业增加值增速。

另一方面,我们也发现,那些被认为由地产主导4的行业的工业增加值,虽然过去几年几乎没有增长,但是也没有像地产投资和新房销售那样持续下行。这可能是因为,一些地产以外的需求增长,维持了这些行业工业增加值的韧性。以上的现象都提示我们,由于统计口径、行业分类等方面的差异,固定资产投资的数据与相关行业的工业增加值或并不一一对应。所以,尽管地产投资与销售走弱,但由于地产主导的工业行业还服务于其他行业,比如基建也需要水泥与钢铁,于是这些行业的工业增加值表现出了更强的韧性。同时,通用和专用设备制造业的工业增加值也不像制造业投资那么强劲。

实际上,如果我们去看整体的装备制造业,其增加值的走势似乎仍可以说明近两年企业资本支出确实走强。顾名思义,与企业资本开支最为相关的应该是装备制造业。装备制造业包括了金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业。和通用与专用设备制造相比,装备制造业中其他的行业可能受到地产需求影响更小一些。我们发现,在房地产走过长周期拐点之后,装备制造业的工业增加值与历史趋势大体相当,甚至略有走强。

考虑到装备制造业中的下游需求中,地产明显走弱,但整体的装备制造业增加值增长仍较疫情前有所加速,或者至少大体相当,我们倾向于认为,是对装备制造业产出的其他需求——主要是资本开支,对装备制造业增加值的增长构成了有力支撑。

那么,装备制造业增加值的上行是否主要由出口拉动?从与装备制造业较为对应的机电产品出口来看,机电产品的出口在2020年-2021年大幅上行后,此后基本保持在同一个中枢水平附近上下波动。这意味着,2021年以后,机电出口对装备制造业增加值的拉动可能比较有限。

综合来看,在出口拉动有限、地产构成拖累的情况下,装备制造业增加值保持增长甚至增速稍有加快,可能间接地说明了制造业与服务业投资(也就是企业的资本开支)拉动了装备制造业增加值的增长。如果在装备制造业中剔除掉消费者主导的汽车,这一结论也没有改变。

1.2消费复苏的新证据

新周期启动的另一个重要依据是大规模的资本支出会推动产出和收入的上升,并推动中国居民的消费逐步修复。多维度的数据也能证明这一点。这也是中国和90年代日本非常大的区别。尽管伴随着房价下跌,居民资产负债表受损,中日消费都曾受到一定冲击。但是在资本开支的推动下,中国的产出和收入能够回升,并带动消费的增长。然而,日本因为大范围“僵尸企业”的存在,实体经济的回报大幅下行。在日本国内投资没有回报的情况下,日本企业选择出海投资,日本国内资本支出低迷。由于没有扩大再生产的过程,日本居民收入自然也不会出现增长,居民消费自然也就长期低迷。

1.2.1人均可支配收入与社零改善从统计局数据观察,一季度我国城镇居民人均可支配收入有所回升。从以2019年为基期的复合增速来看,一季度城镇居民的人均可支配收入同比增长4.0%,较此前水平有明显回升。这意味着,剔除价格因素的影响后,居民收入可能已经有所改善。城镇居民的人均消费支出的增速也出现持续的回升。从以2019年为基期的复合增速来看,居民消费支出自2023年以来持续回升,并在今年一季度达到了2020年以来的新高。

与此同时,社会消费品零售的数据也显示,居民消费从2023年下半年以后呈现持续修复的走势。

1.2.2消费相关行业的工业增加值达历史新高如果说单纯宏观的指标还不足够令人信服,那么分行业的工业增加值从供给端也可以在一定程度证明消费仍然在持续增长。我们把和消费相关的工业行业(包括食品制造业、酒饮制造业等在内的11个行业)合并在一起计算其工业增加值。我们发现其增长和社零的趋势类似。而且,2023年下半年以来,消费相关的工业增加持续回升,并在今年初达到历史新高。

1.2.3消费税负增不代表消费走弱为何2023年居民消费税保持同比负增长(-3.5%),与社零、人均消费支出表现背离?

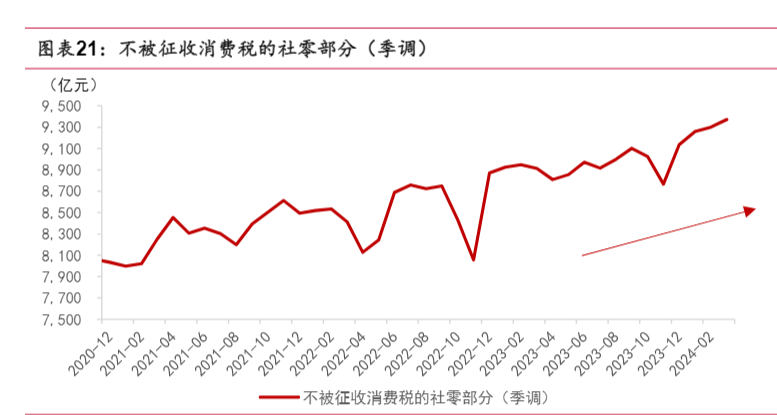

实际上,这主要是因为我国消费税征收的商品非常有限。我国的消费税5主要对三类特殊的商品进行征收:过度消耗资源和危害生态环境的商品,比如鞭炮焰火、成品油、摩托车、小汽车、木制一次性筷子、电池、涂料、实木地板;过度消费不利于人类健康的商品,比如烟、酒;只有少数富人才能消费得起的商品,比如高档化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、高尔夫球及球具、高档手表、游艇等。因此,消费税的表现并不能很好地代表居民消费的情况,只能说明被征税的这部分消费有所下降。实际上,不被征收消费税的这部分消费在2023年出现了明显的改善。从限额以上的社零分项观察,我们发现,不被征收消费税的这部分社零在2023年同比增长5.2%(前值2.2%),增速较上年明显回升。季节性调整后,不被征消费税的社零规模自2023下半年以来,呈现持续修复的态势,并在今年3月创历史新高。

1.2.4居民旅游消费持续修复同时,假期国内旅游收入也显示,居民旅游消费正在持续修复。据文旅部统计,今年“五一”假期,全国国内旅游收入较2019年同期增长13.5%,较今年清明、春节假期进一步上行。这也提供了消费可能在持续增长的证据。

2.新周期的新结构

伴随着中国经济进入新周期,整体经济的结构也发生了明显的变化。从需求结构看,主要是制造业投资的上行弥补了地产投资占比的下滑。从产出结构看,包括信息软件等新兴服务业、制造业的增加值占比上升,对冲了地产、建筑业增加值占比的下降。考虑到与地产投资相比,企业资本开支中含有更多的对信息软件、设备机械的需求,产出结构的变化也合情合理。

2.1总需求的结构变化

从地产拐点前的2020年到2023年,GDP支出法的三大需求(消费、投资、净出口)在总需求中的占比基本保持了稳定,说明新周期背景下主要是投资需求内部的结构发生了变化。数据显示,固定资产投资中,制造业投资的占比与绝对规模都出现了明显的上行,基建投资也略有提升,对冲了地产占比的下行。2.1.1“三驾马车”对GDP贡献较为稳定从支出法的三大需求来看,GDP的构成在地产拐点后并没有出现非常大的变化。具体而言,对比地产拐点前的2020年,2023年消费在GDP中的比重基本保持不变,投资的占比略有下滑(-0.1pct),净出口的占比则稍有上升(+0.1pct)。

从绝对规模来看,三大需求在地产拐点后也都有进一步的增长。其中,除了净出口波动较大外,消费与投资的斜率似乎也没有出现特别明显的转折。这可能意味着,地产拐点后,总的投资需求还是保持了相对稳定。需求结构的变化可能要从更中观的产业、行业层面来观察。

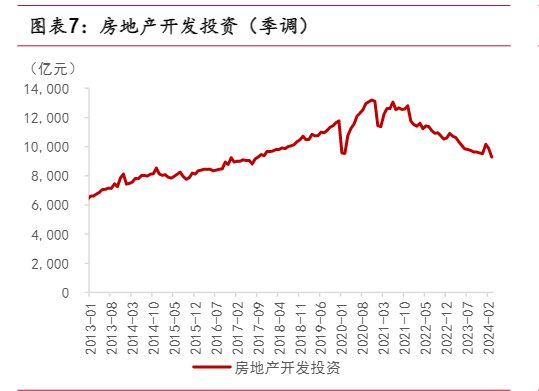

2.1.2投资领域的结构变化尽管投资在总需求中的占比基本保持了稳定,但投资中的需求结构还是在地产拐点后发生了非常明显的变化。从固定资产投资的三大领域大类来看,制造业投资份额的上升(+4.8pct)对填补地产投资占比的下行(-5.3pct)作出了主要贡献,此外基建投资占比的上升(+0.5pct)也有少量贡献。

从季节性调整后的绝对规模也显示,制造业投资的加速上行,在很大程度上对冲了地产投资回落的影响。

2.2增加值的结构变化

从GDP生产法下的三大产业增加值来看,新周期逐步到来之后,第一、二、三产业在GDP中的比重也基本保持稳定。这意味着在第三产业内部,房地产行业增加值比重的下滑很大程度为另外一些第三产业的占比上升所弥补,包括信息软件服务业、批发零售、交通运输、商务服务业等。与此同时,在第二产业内部,建筑行业占比的下行被工业(含制造业)比重的上升所对冲,但幅度相对第三产业内部对冲的幅度稍小一些。

2.2.1三大产业增加值占比相对稳定从增加值占比来看,地产拐点之后,第一、二、三产业在GDP中的比重也基本保持稳定。其中,第三产业的增加值占比有所回升,第一、二产业增加值的占比有所回落。相较于2020年,2023年第三产业增加值占比仅上升0.4个百分点,第一、二产业占比分别下降0.1、0.2个百分点。从绝对规模来看,第二、三产业的增加值也均保持了持续增长。

当然,需要注意的是,疫情之后,三大产业增加值占比的长期走势发生了明显的变动。2020年以前,第一、二产业的增加值占比长期来看存在总体下降的趋势,第三产业增加值处于持续增长的轨道之中。2020年以来,这一趋势发生了明显的改变。我们认为,部分原因可能是疫情对一些服务业的增长产生了压制作用。

2.2.2细分行业的增加值占比的变动即使如此,我们也能观察到在新周期的背景下,地产建筑业增加值占比出现了明显的下降,而一些其他行业的占比则明显上升。具体来看,相较2020年,2023年房地产与建筑行业的增加值比重下滑最大,而信息软件等第三产业的占比上升最为明显,工业部门占比也有一定回升。首先,增加值占比上升最为突出的是信息软件服务业,其增加值比重上升了0.9个百分点。其次,批发零售、交通运输、商务服务业的增加值占比也有较大幅度的上升(均为0.3pct)。第三,工业与制造业的比重也有一定上升(均为0.2pct),但幅度相对较小。最后,住宿和餐饮服务业增加值的占比也有所上升(0.1pct)。

我们认为产出结构的变化和需求结构的变化是匹配的。需求端房地产投资所带动的增加值主要来自于地产、建筑以及与地产相关的制造业如钢铁水泥等。但是当企业资本支出替代地产支撑总需求,其带动的增加值更多的来自设备和软件投资,信息软件服务业,制造业(含有装备制造业)增加值的占比上升自然也就不足为奇。

3.新周期的新质疑:如何看待当下宏观层面的量价关系?

那么为何物价水平在一些经济数据已经出现改善的情况下(例如2024年一季度中国GDP环比折年增长6.6%)仍表现偏弱?有市场观点认为,与量相关的指标的回升不足以代表经济的修复,价的下行可能意味着有效需求仍然不足,经济的复苏仍然偏弱;但是,我们认为可能还存在另一种解释:在供给扩张的情况下,需求的修复对价格的提振可能较为有限,导致价格水平的回升偏慢。在第一种解释的情况下,CPI的偏弱应该主要由需求因素驱动,应该会出现“量价齐跌”的情况;在第二种解释成立时,CPI的走势应该更多由供给的因素驱动,会体现出“量升价减”的特征。

通过拆解CPI八大分项的价格和居民消费支出相关分项量的数据,我们发现,2023年二季度以来,CPI低于趋势的增长与居民消费支出量高于趋势增长同步出现。这意味着供给扩张可能是当前价格水平偏弱的主要解释。这一现象也符合我们此前作出的判断:地产行业的供给出清释放资源,而企业通过资本支出重新动员这些资源(《是时候强烈看多中国经济了——中国经济如何走向复苏(二)》),会带来总供给的扩张(《新周期的新特征——2024年宏观经济展望》)。总供给的扩张也意味着潜在经济增速或有所上升。根据利率的“黄金法则”——在消费者追求福利最大化的约束条件下,经通胀调整后的真实利率应与实际经济增长率相等——也就是说,全社会的中性利率也会与潜在经济增速同步回升。这表明,在政策利率保持较低时,需求最终将修复回升,并且带动价格回暖。这种情况可能类似于1999-2002年中国经济的复苏,CPI指数的修复稍微滞后,但经济复苏或已然开启。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)