2024银行理财行业报告:同质化竞争与创新破局

1.银行理财市场政策回顾

在国内资管行业飞速发展的过程中,不同类型的资管机构形成各自独特的特色,同时在监管规则、业务规则方面也存在差异。不过随着资管新规及一系列监管政策的出台,各类资管机构监管标准趋于统一成为大趋势。自2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)发布以来,银行理财在标准化债权资产认定、理财产品销售、现金管理类产品管理、流动性风险管理、产品相关会计准则和理财公司内部控制管理等方面的监管政策逐步完善,2023年进一步明确了银行理财过往业绩展示规则。

1.1.过往业绩展示准则出台,银行理财信息披露制度进一步完善

近年来,一系列相关政策的出台,进一步拉齐理财与其他资管产品的监管标准,促进理财市场的健康发展。2023年11月21日,中国银行业协会发布《理财产品过往业绩展示行为准则》(本节简称《准则》),是继2022年《理财产品业绩比较基准展示行为准则》明确理财产品业绩比较基准展示标准后,对于银行理财信息披露制度体系进一步完善。

理财产品过往业绩是投资者选择理财产品的重要参考指标之一,但在《准则》出台前,监管对于银行理财的历史业绩展示没有明确、统一的监管要求。银行、理财公司在展示方面往往选取有利于自己的方式,如选取业绩较好的时段进行展示,并且对时间周期、产品成立年限均未做约束。宽泛的管理导致了产品销售过程中,出现不同商业银行选择性展示不同收益数据的情况,包括“成立以来收益”、“近一个月年化收益”、“近一年年化收益”等,造成客户在比较不同银行的同类产品时存在困难。此外,由于理财产品过往业绩是投资者做出理财产品投资决策的重要参考之一,部分机构通过“截取”净值表现最优的历史区间,以提升产品的吸引力,但这种方式无法揭示该理财产品真实的收益率和风险全貌。

《准则》禁止刻意选择性展示理财产品特定区间或部分区间的过往业绩。理财产品宣传销售文本只能展示该理财产品或本公司同类理财产品的过往平均、最好及最差业绩。对于同类或同系列理财产品,不得仅展示特定理财产品或部分理财产品的过往业绩。在选择过往业绩展示区间时,应注明区间起始时间和截止时间(完整会计年度的过往业绩展示除外),需要包含过往业绩计算方法,并设置6个月的过渡期。

《准则》注重产品历史业绩展示完整性,规定了必需展示区间和自选展示区间。从《准则》给予的展示示例看,产品需优先展示年度历史业绩和成立以来业绩,具体来看,理财产品运作1个月以上但不满1年的,应至少包括从产品成立之日起计算的过往业绩;理财产品运作1年以上但不满6年的,应至少包含自产品成立当年开始所有完整会计年度的业绩;理财产品运作6年以上的,应至少包含最近5个完整会计年度的业绩。在此基础上,可增加展示其他维度,如近3月等。要求过往业绩的展示应遵循稳定性和内在逻辑一致性的基本原则,不得随意变更展示规则。不过若从实际运营角度看,此新规管理颗粒度仍较粗,理财产品同质化但不标准化,产品分类评价需进一步规范。理财产品运作模式和期限形态非常丰富,存在最短持有期产品、每日开放型产品、定期开放型产品和封闭式等多种模式,且每一种模式分别存在多种期限。产品收益与运作模式和产品期限密切相关,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》中要求资管产品需满足期限匹配原则,强化资产管理产品久期管理,如封闭式资产管理产品期限不得低于90天、非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日、未上市企业股权及其受(收)益权的退出日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日等约束限制,那么对于不同投资期限的产品应使用不同标准的业绩考核方式。目前现金管理类产品通常采用7日年化收益率进行比较,定开式和封闭式产品通常采用每一个定开区间或封闭期成立以来的收益率比较业绩达成率的考核,但对于最短持有期产品、日开产品并未有统一的考核标准。

未来,为了更好的让投资者在不同机构、不同理财产品之间作出更直观的比较,为了理财机构可以从产品考核、创设角度对市场同类产品进行考量与评价,理财产品的分类评价方式或许将进一步规范。

1.2.相较于公募基金,银行理财监管政策仍存进一步提升的空间

目前银行理财的监管规则与公募基金的统一性持续增强,如均实行净值化管理、信息披露透明度逐步提高等。不过当前理财产品政策仍有进一步规范的空间,主要是信息披露和产品销售渠道两个方面。

(一)信息披露

银行理财信息披露不充分的问题一直存在,虽然2023年发布的《准则》进一步提升了理财产品信息披露的透明化程度,但仍存在披露渠道不统一、披露模式不规范、披露信息不完整等方面的问题。首先从银行及理财公司内部视角来看,各家银行及理财公司产品信息披露透明度差距较大。《理财子公司理财产品销售管理暂行办法》要求应当向投资者充分披露信息和揭示风险。但不同银行及理财公司间差异较大,部分头部银行及理财公司已建设较为全面的信息公开渠道(包括网页、APP、公众号等),但也有部分理财公司信息披露的渠道有限,或是建设时间较短,有效信息较少,如部分理财子公司自有渠道无法查询到完整的产品要素、产品净值等信息。

从外部公开信息披露来源来看,银行理财的信息披露透明度低于公募基金。2019年证监会出台了《证券投资基金信息披露指引》等一系列监管文件对公募基金信息披露进行规范,但截至2023年底银行理财暂未出台明确信息披露规则指引,不过《理财业务和理财产品信息披露》行业标准已通过金标委审查投票,预计即将推出。目前银行理财信息披露存在以下问题:一是外部公开数据易得性较差,当前对外公开数据来源有:1)银行业理财登记托管中心每年发布的中国银行业理财市场半年度报告和年度报告;2)中国理财网披露的产品信息;3)各家银行及理财公司所披露的数据,但这些官方渠道均无法同时满足对产品分类、净值、业绩等多维信息的筛选比较;二是产品信息维度不全:理财产品并未有强制要求定期披露产品运作报告,均为理财公司自愿披露,因此仅有部分产品定期披露产品持仓信息。三是信息完整性不足:理财公司未有单独公开报告,均是通过母行季报、半年报和年报披露相关信息,信息完整性较为缺乏。

在产品信息披露方面,以下方面可以改善和加强:

1)解决不同银行披露口径不一致问题,提高银行间理财产品横向可比性。包括统一产品池展示标准,根据产品状态(如新发、在售、封闭期内等)、产品销售方式(代销本行理财子公司产品、代销他行理财子公司产品)设定相同展示标准。

2)提升理财产品信息披露透明性和全面性。首先是公司公告方面,理财公司若独立披露定期报告,如季报、半年报和年报,并定期发布同系列理财产品运作报告,并展示产品投资策略、前十大持仓、存续规模等信息,市场的评估工作会更加顺畅。除各家银行及理财公司信息披露应该更为全面、更加及时之外,可以考虑拓宽更多三方信息披露平台或机构,定期提供相关信息。

(二)代销范围

牌照管理和机构管理造成理财和基金代销机构差异。

理财产品销售限制于银行业金融机构。2021年5月发布的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》中明确规定了理财产品销售机构范围包括1)销售本公司发行理财产品的理财公司;2)接受理财公司委托销售其发行理财产品的代理销售机构,包括其他理财公司,商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构,以及银保监会规定的其他机构。

公募基金销售为牌照管理,未限制金融机构类型,主要考察销售资质。公募基金的代销渠道较为丰富,除了银行、保险、券商等传统的金融机构外,互联网三方平台也是公募基金的重要代销平台之一。在互联网快速发展阶段,以天天基金和蚂蚁基金为代表的互联网三方代销机构也加入公募基金销售阵营,开启了金融产品的互联网化进程,也带动独立基金销售机构快速崛起。根据证监会披露的数据显示,截至2023年12月,我国共有403家公募基金销售机构,其中,银行148家、独立基金销售机构101家、券商98家、期货公司31家、保险公司5家、保险代理公司和保险经纪公司4家、证券投资咨询机构9家,基金公司销售子公司7家。

2.银行理财市场产品概况

2.1.全市场理财产品概况

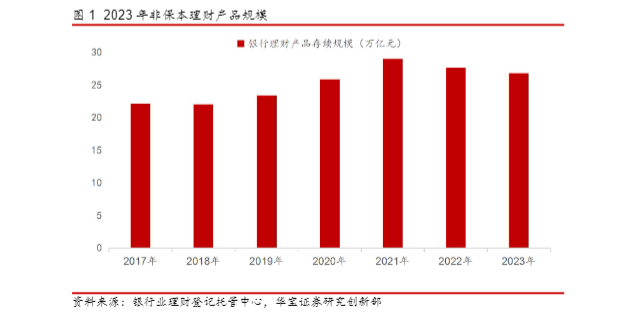

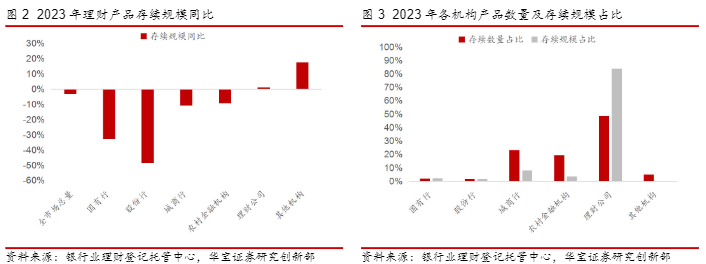

2023年,理财市场赎回冲击的余波逐步消退,叠加债券市场大幅走强的背景下,理财市场表现相对平稳,理财市场随之步入修复的道路。不过总的来看,2023年末理财产品规模尚未恢复至2022年末水平。银行理财登记托管中心数据显示,截至2023年末,全国共有258家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品,共存续产品3.98万只,较年初增加14.86%;存续规模26.80万亿元,虽然较2023年中的25.34万亿元相比,规模有所回升,与2022年末的27.65万亿元存续规模相比,理财规模同比负增长0.85万亿元。此外,根据中国证券投资基金业协会公布数据显示,截至2023年12月末,公募基金资产净值合计27.60万亿元,仍高于2023年末银行理财存续规模,银行理财市场仍存一定修复空间。

2023年开放式理财产品规模占比有所下滑,封闭式规模占比提升。截至2023年末,开放式理财产品存续规模为21.18万亿元,占比79.03%,较年初减少3.68个百分点。其中,现金管理类理财产品存续规模为8.54万亿元,占全部开放式理财产品存续规模的比例为40.32%,较年初上升2.02个百分点;封闭式理财产品存续规模为5.62万亿元,占全部理财产品存续规模的20.97%。

2023年封闭式产品期限整体缩短。2023年,新发封闭式理财产品加权平均期限在288至381天之间(2022年为339至581天之间)。截至2023年末,1年以上的封闭式产品存续规模占全部封闭式产品的比例为67.02%,较年初减少5.58个百分点。

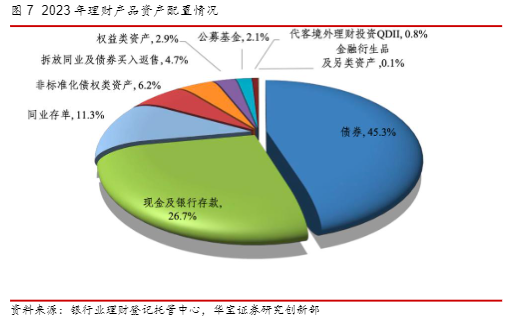

根据产品投资性质来看,2019年以来,固定收益类产品比例逐年上涨。受益于2023年债牛行情,固定收益类理财产品占比进一步提升,截至2023年末,固定收益类产品存续规模为25.82万亿元,占全部理财产品存续规模的比例达96.34%,较年初增加1.84个百分点,较2022年增加12个百分点。而在2022年理财市场“破净潮”后,理财公司和理财投资者均更追求稳定收益,再加上2023年股市延续震荡走势,因此混合类和权益类理财产品占比进一步下滑,其中混合类产品存续规模为0.86万亿元,占比为3.21%,较年初减少1.89个百分点。商品及衍生品类产品规模较小,不过占比出现小幅上涨。

此外,理财产品积极响应国家政策号召,充分发挥资金优化配置功能,提高直接融资比重,着力推动高质量发展。截至2023年末,银行理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产,支持实体经济资金规模约19万亿元。理财资金投向绿色债券规模超2500亿元,投向“一带一路”、区域发展、扶贫纾困等专项债券规模超1100亿元,为中小微企业发展提供资金支持超3.8万亿元。为助力我国碳达峰、碳中和目标实现,理财市场2023年累计发行ESG主题理财产品120只,合计募集资金超1100亿元。截至2023年末,ESG主题理财产品存续余额达1480亿元,同比增长13.50%。理财行业不断推出特色产品,2023年末存续“专精特新”、乡村振兴、大湾区等主题理财产品超200只,存续规模超1200亿元。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)