2024出口行业报告:新格局下的市场与趋势分析

一、4Q23以来负债端改善和潜在“利差损”压力逐步缓解,但估值未反应

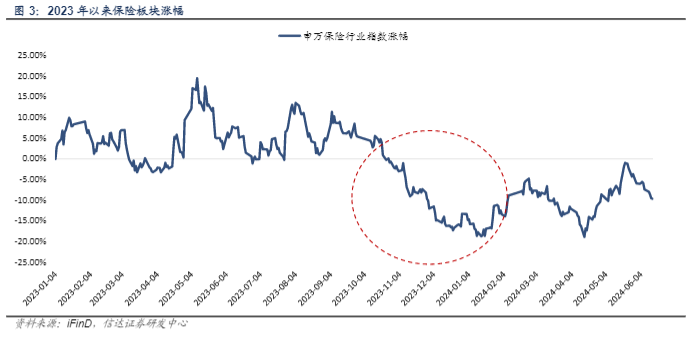

2023年保险行业受到预定利率切换、开门红预收限制和银保“报行合一”等影响,主要上市险企保费9月、10月出现短期波动,但11月后逐步企稳,但市场并未真正反应,其中平安寿、人保寿11 月单月保费转正,同时12月份保费平稳收官,但是估值却加速回调。

我们在2023年保险行业年度报告综述报告《寿财负债质量有望持续提升,关注资产端边际弹性》中强调,市场过分担忧供给侧改革的影响,1H23以来保费回暖但是估值却未得到充分反应,并且受长端利率持续保持下行趋势、权益市场波动加大、信用风险不断加大、合意优质非标资产稀缺以及新会计准则切换等影响,2023年各大险企总投资收益率和净投资收益率承压,进而拖累归母净利润表现,导致板块持续承压。

2024年开年以来,负债端质量在“报行合一”持续深入、万能险结算利率适时调降以及老龄化背景下养老产品供给政策持续支持等背景下持续夯实,NBV表现持续改善,1Q24主要上市寿险险企NBV同比均高增:人保寿险(81.6%)>新华保险(51.0%)>中国太保(30.7%)> 中国人寿(26.3%)>中国平安(20.7%),但估值仍未充分反应保险负债端的改善,我们认为当前板块核心矛盾或仍在投资端。因此,本文便重点从投资端全面阐述当下险企配置的思路以及未来弹性。

二、固收:重视存量配置盘对票息的支撑和新增交易对收益的增厚

保险资金未来或将长期面临固收配置的压力,一方面是来自于利率中枢的下行且波动收窄,高票息合意资产供给边际减少,险资需考虑新增配置收益率相比利率和负债成本是否能够覆盖,同时还面临资产负债匹配的约束,另一方面,新的会计准则(IFRS9&17)和偿付能力监管二期工程实施背景下,权益投资带给利润表波动加大,在经济转型的背景下,机遇与风险并存,险企投资面临更加复杂的条件约束。

利率下行背景下,固收投资对于险企重要性或进一步提升。宏观经济增速伴随高质量发展和经济结构调整有所放缓,权益投资不确定性逐步提升,我们认为对于保险资金基于负债端特性,其收益要求相对偏“绝对收益”,投资风格上更类似“固收+”,在利率下行和新准则实施背景下,固收类资产对于整个投资组合资产负债匹配和收益的重要性有望进一步提升。

从数据上可看出,2023年人身险行业保险资金运用余额中债券规模大幅提升。截至2023年末,根据国家金融监督管理总局公布的数据,人身险公司资金运用余额25.19万亿元,规模同比增长11.52%,其中,银行存款2.16万亿元,债券11.58万亿元,股票1.82万亿元,证券投资基金1.35万亿元,分别占比8.56%、45.96%、7.21%和5.38%,其中债券投资规模大幅增长,同比+23.07%,股票和证券投资基金规模分别同比+3.01%和12.15%。

长端利率下行,各类机构长债配置需求持续提升。从24Q1便可看出,尽管基于流动性宽松和经济复苏斜率变缓等原因长端利率下行,银行、保险等机构出于“早买早收益”的考虑,对长债的配置需求提升,尤其是部分机构出于增厚债券投资收益的目的拉长投资久期,1Q24银行间债券市场20至30年期债券成交8.9万亿元,同比增长约5倍,对无风险长债的偏好强化了利率下行的阶段性趋势,30年国债收益率一度跌破2.5%。但我们认为这种极端情况是暂时的,2024年二季度以来,主要经济数据逐步企稳向好,随着宏观经济企稳复苏,债券市场供求有望进一步平衡,长债收益率有望企稳并与长期向好的经济发展态势相匹配。

2.1险资配置债券仍以持有至到期,获取票息收益为主

债券投资的收益主要来源于三个方面:票息收入、折溢价摊销损益、价差损益,简单来说债券投资主要收入即利息收入和资本利得收入。保险多为长久期资产,重点关注YTM(到期收益率),保险机构配置债券的原则是在严控风险的基础上,获取稳定的票息收入、杠杆息差为主,同时满足资产负债匹配的原则,负债端保费收入资金量较大且稳定、期限较长,因此债券投资以配置盘为主,交易盘为辅,交易整体呈现净买入、持有至到期为主,一直以来市场担心的长端利率下行带来“利差损”原因即为此。

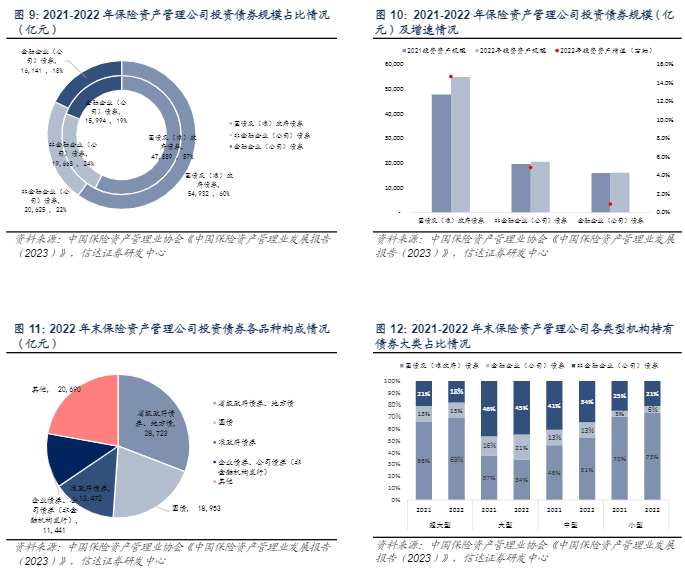

保险资管行业债券配置规模稳步增长,国债及准政府债券规模增速较快。根据中国保险资产管理业协会《中国保险资产管理业务发展报告2023》数据显示,2022年保险资管行业配置债券规模9.17万亿,同比+9.75%,其中国债及(准)政府债券规模达5.49万亿,占比59.91%;其次为非金融企业(公司)债券,规模达2.06万亿元,占比22.49%;金融企业(公司)债券达1.61万亿元,占比17.60%。从债券大类的规模和增速来看,国债及(准)政府债券规模增长最为突出,同比+14.71%;公司企业(公司)债券规模同比增长4.87%;非银金融行业(公司)债券规模同比增长0.92%。

从保险资管行业配置的债券细分品种来看,省级政府债券、地方债持有规模最高,达2.87万亿元,占比30.79%;其次是国债,规模1.90万亿元,占比20.32%;第三是准政府债券,规模1.35万亿元,占比14.44%;第四是企业债券、公司债券(非金融机构发行),规模1.14万亿元,占比12.27%;其他债券中比较突出的是中期票据,规模达6931.13亿元,占比7.43%;以及商业银行二级资本债券和无固定期限资本债券,规模6861.57亿元,占比7.36%。

从不同机构各类债券配置比例来看,超大型、中型和小型机构配置国债及(准)政府债券比例较为突出,比例超过五成;大型机构配置非金融企业(公司)债券比例较高,比例为44.84%。从不同机构持有债券的外部评级情况来看,超大型和大型机构持有AAA级债券比例分别为98.52%和96.18%,高于中小型机构;中小型机构持有AA+、AA及以下债券比例高于超大型和大型机构。

2.2 负债端转暖但新增配置承压,仍需重视存量债券投资收益

在预定利率下调产品切换、同业竞品如银行挂牌利率持续下调的背景下,主要上市险企2023年以来业务发展势头良好,新增配置规模稳健增长。但市场利率中枢下行使得新增配置压力逐步上升,新增配置收益率或不及存量收益率水平,由于保险公司尤其是寿险公司针对储蓄型等利差主导型产品在资产负债匹配上会普遍配置长久期债券品种,因此当前票息收入仍以存量债券的到期收益为主,投资压力更多来自于新增配置,随着长端利率的反弹,整体净投资收益压力有望得到缓解。

同时,监管注意到潜在“利差损”风险,负债端仍有再降预定利率的预期,2023年7月监管已下调普通型人身险预定利率至3.0%,其主要背景即为监管重视险企的潜在利差损风险,伴随市场利率持续下行(如长端利率和银行挂牌利率的持续走低),我们认为负债端人身险预定利率或有进一步下调的可能。

净投资收益指标可以表征固收票息收入,近两年开始承压但整体中枢仍保持稳健。我们通过险企净投资收益(率)指标可以表征固定到期类票息收入情况以及利率下行对于当前票息收入的影响。“净投资收益率”主要包含存款利息收入、债权型金融资产利息收入、股权型金融资产分红收入、投资性物业租金收入以及应占联营企业和合营企业损益等,不包括证券价差投资收入以及公允价值变动损益。

从历史上来看,过去十年主要上市险企净投资收益率整体保持稳健,期间十年期国债同样经历过趋势性下行,如2014-2016和1H18-1H20等,但整体上净投资收益率水平波动相对较小,2013-2023年主要上市险企平均净投资收益率水平保持在4%以上,净投资收益率均能覆盖预定利率假设(3.5%),中国人寿/中国平安/中国太保/新华保险/中国人保过去10年平均净投资收益分别为4.44%/4.85%/4.7%/4.7%/5.19%。

固定到期类利息净投资收益整体稳健增长,2023年起有所分化。受利率下行影响,2023年起投资收益中固定到期类利息净投资收益有所分化,除中国人保和中国人寿仍保持稳健增长,其余主要上市险企有所下滑:中国人保>(yoy+6.5%)>中国人寿(yoy+0.9%)>中国平安(yoy-2.2%)>中国太保(yoy-5.0%)>新华保险(yoy-13.7%);

2.3逆周期调节下,长端利率有望回升,“资产荒”有望缓解

长期国债收益率反映市场预期和宏观经济整体有效,供需关系或迎来边际改善。从宏观层面来看,我国经济长期向好的基本面没有改变,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,未来较长时间仍有望保持合理增速。2023年和1Q24我国GDP同比增长率分别为5.2%和5.3%,2024年4月CPI同比+0.3%,涨幅较上月+0.2pct,CPI连续三个月保持同比正增长,反映出消费需求持续恢复。

同时,如前文所述,险企和公募出于收益考量在“资产荒”时期大量配置长债,导致长期国债收益率阶段性下行,但随着我国财政政策发力效果有望在二三季度逐步体现,以及超长期国债等供给增加,“资产荒”有望得到缓解。2024年5月10日,央行发布《2024第一季度中国货币政策报告》中指出,我国长期国债收益率在反映市场预期和宏观经济方面总体是有效的,长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期,同时也受到安全资产缺乏等因素的扰动。4月23日10年期国债收益率触及2.226%的低位,当天央行指出“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”。

财政部表态将做长期特别国债各项工作,及时启动超长期特别国债发行工作,险资长债需求有望进一步得到满足。2024年5月13日,财政部发布了《关于公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排的通知》(财办库〔2024〕94号),明确了2024年超长期特别国债发行有关安排,今年拟发行的超长期特别国债期限分别为20年、30年、50年,首次发行时间为5月17日(30年期),11月中旬发行完毕。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)