2024科技制造业:新质生产力与高端装备发展

1、科技创新是新质生产力的内涵,科技成长股应价值重估

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,而发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。

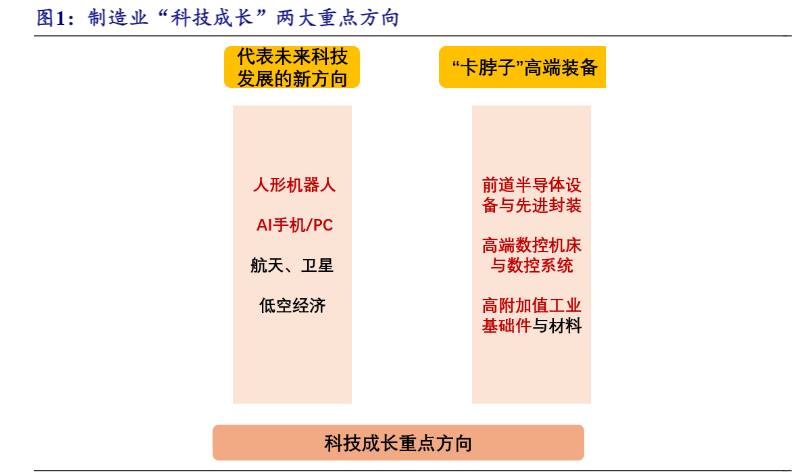

新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。求是网近期发布多篇科技创新相关文章,强调发展新质生产力、发挥国家战略科技力量支撑作用。我们认为符合新质生产力定义,对科技创新起到重要作用的资产需要得到价值重估,以充分发挥资本市场服务创新型实体经济的作用,推动全要素生产率大幅提升。结合我国制造业大国的国情和转型升级的要求,我们认为以下两大方向应重点关注:第一,需要加大布局和投入,有望给社会和经济生活带来巨大变化、创造新的增长极,代表科技发展的新方向。具体包括AI+(人形机器人、AI 算力、AI手机/PC等)、航天卫星、低空经济等。第二,供应链“卡脖子”环节的高端装备,存在现成可遵循的技术路径,但需要补贴和支持的重点领域。具体包括前道半导体设备与先进封装设备,高端机床和数控系统,高附加值工业基础件(仪器仪表,传感器,轴承,刀具等)和材料(散热材料,特钢,钛合金)等。

2、方向一:代表未来科技发展,有望给社会生活带来明显变革的新兴生产力

2.1、人形机器人有望成为生成式AI最佳载体

目前,我国人形机器人产业已得到国家层面战略支持;整机环节已具备上市公司,产业整体已逼近量产前夕,逐渐与特斯拉站在同一起跑线。我们预计,国内人形机器人落地节奏为:2023Q4揭榜挂帅—2024年各项测试推进(千台级别)—2025年揭榜挂帅初级目标实现(万台级别)—2026~2030商业化推广(万台到百万台);特斯拉人形机器人落地节奏预计为:2024年中定样,确立供应商—进工厂测试学习—2025~2026全特斯拉工厂拓展期—2027~2028特斯拉产业链工厂拓展期。日前,国内部分人形机器人厂家已经开始售卖;5月13日,宇树发布人形智能体Unitree G1,售价9.9万元起,开启国内人形机器人商业化。Unitree G1能模拟人手实现对物体的精准操作,实现了耍金箍棒、砸碎核桃、颠锅、焊接等动作。按照单台人形机器人20万元计算,1000万台人形机器人产业规模将达到2万亿元,市场规模大,属于新兴赛道。

特斯拉人形机器人硬件方案较为清晰,关节上由线性执行器及旋转关节构成,两者的主要区别为传动装置不同,线性执行器主要采用丝杠,旋转关节用行星或谐波减速器,执行器产业链优势在中国,或深度受益人形机器人行业快速发展。

人形产业链核心方向1.丝杠:推荐标的:五洲新春;受益标的:北特科技、丰立智能;丝杠设备:推荐标的:秦川机床;受益标的:鼎泰高科、浙海德曼;2.减速器(减速箱):推荐标的:中大力德;受益标的:兆威机电、绿的谐波、恒工精密(减速器材料);3.传感器:推荐标的:康斯特、东华测试;4.无框力矩电机:受益标的:步科股份;5.Tire1:受益标的:拓普集团、三花智控。

2.2、整合多模态大模型有望带来AI手机/PC功能重塑

将生成式AI的功能直接整合到智能手机和电脑中有望带来手机/PC功能重塑。相比传统智能手机,AI手机支持更敏锐、更准确的自然语义理解,拥有更强大的自学习能力,进而实现更精准的意图判断和更符合直觉的交互方式。传统智能手机的单模态交互将被AI手机时代的多模态交互所取代,由此也将带来AI手机服务生态的变化。联想对AI PC的定义格要求其同时具备五大特性——个性化智能体、本地异构算力、个人知识库、开放应用生态和隐私安全保护能力。AI 硬件生态系统不断完善。高通、联发科等厂商发布AI 芯片,为大模型的端侧运行提供支持,苹果、谷歌、三星、OPPO、小米、联想等厂商都走在将生成式AI功能集成到其设备的前列。根据Canalys数据,全球AI PC、AI 手机渗透率有望在2027年分别达到60%、45%。

我们认为,AI对于硬件的变化或体现为以下三点:(1)感知层:包括声音输入、视频系统和物理输入(按压模式)变化升级;(2)控制端:NPU升级和储存量增大、高端载板需求增加;(3)散热端:石墨烯用量增多和电池片采用金属壳体。基于此,我们认为应当重点关注三个方向:(1)设备端:AI带来手机硬件变化,带来手机制造设备端更新。推荐标的:赛腾股份、博众精工。(2)组件端:电池壳变成金属片,焊点增多。受益标的:联赢激光。(3)散热材料升级外加用量增大。受益标的:中石科技、思泉新材。

2.3、低空经济产业发展具备基础,政策引导产业迅速发力低空经济是新兴产业,也是新质生产力的典型代表,2024年《政府工作报告》将低空经济定位为“新增长引擎”之一我国是全球民用无人机第一大专利技术来源国,民用无人机销量约占全球市场份额的70%,发展低空经济基础扎实。截至2023年底,国内注册无人机126.7万架,同比增长32.2%;飞行2311万小时,同比增长11.8%。根据中国民航报,2023年我国低空经济规模已超5000亿元,2030年有望达到2万亿元。

各地陆续出台低空经济高质量发展引导政策,低空经济或迎来快速发展期;以广东为例,广东省人民政府发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》(以下简称《方案》),《方案》提出,到2026年,广东低空经济规模计划超3000亿元,全省通用飞机飞行将达15万小时,无人机飞行将达350万小时。

3、方向二:解决“卡脖子”问题的高端装备

3.1、半导体制造设备与先进封装:AI产业发展基座AI发展是全球半导体市场长期增长的核心推动力,半导体设备是AI发展的底座。生成式AI升级需要更多算力、高带宽存储芯片,拉动全球晶圆厂投资高速增长。根据SEMI数据,2023年全球300mm晶圆厂(12英寸)投资额预计为961.2亿美金,预计到2027年增长至1370.25亿美金,2023-2027年复合增速9.27%。而在晶圆厂投资额中,80%及以上投向制造设备。

根据TrendForce和IBS数据,2023年中国大陆芯片自给率处于23.3%-25.61%之间,如果只算中国本土企业制造的芯片,这个数值只有12%左右。高端芯片自给率预计更低。2023年3月以来,费城半导体指数与中证半导体指数走出了明显的剪刀差,一定程度上反映出资本市场对中国大陆实现高端芯片代工本土化的信心不足。

实际上,我们认为国内先进存储、逻辑代工以及先进封装产业进展速度比市场预期更乐观。在前道制造环节,目前除了光刻机、涂胶显影、量检测等环节尚未完全实现国产化外,在刻蚀、薄膜沉积等领域,以中微公司、北方华创为代表的国产半导体设备厂商已经实现了长足的进步,重点攻关了美、日进口管制法案限制的核心设备,帮助下游先进存储、逻辑代工厂商拉通产线,在客户端的市场占有率也在快速提升中。高带宽存储(HBM)是AI服务器迭代升级的核心,采用2.5D和3D先进封装的形式,国内厂商在键合、刻蚀、量检测等核心环节也已实现量产出货。

大基金三期的成立体现国家对半导体产业支撑科技发展战略地位的重视,有望持续提振市场信心。2024年5月24日国家大基金三期注册成立,注册资金3440亿元,叠加对社会资金的撬动,我们认为潜在募集总资金超过万亿,按照十年完成出资则每年有1000亿元以上的资金支持。我们认为大基金三期的重点任务在于:(1)扶持先进存储和逻辑代工厂【HBM、GPU】采购国内设备进行验证,(2)扶持卡脖子环节的材料企业,如光刻胶。(3)可能会扶持部分出货量较大、制程先进的芯片设计公司持续在国内代工厂流片。AI升级与产业安全推动下游先进晶圆厂CAPEX提升以及设备国产化率提升,我们认为国产半导体设备有望成为大基金三期成立最受益的环节,光刻机作为前道设备中国内目前唯一没有实现国产化的环节应当重点关注、客户结构更优质的头部设备厂商值得更高的估值。大基金三期预计主要对具备平台化布局优势、已经在先进制程段/工艺段形成卡位的两类设备厂商进行重点扶持,未来国内半导体设备板块马太效应预计会更明显,客户结构中先进晶圆厂占比更高的头部厂商优势进一步凸显。

3.2、五轴联动机床:高端制造不可或缺的“卡脖子”环节,国产化率10%五轴联动机床是我国把握航空航天核心领域自主可控、提升民用高端制造水平的关键环节。五轴联动机床广泛应用于航空航天、精密设备、城市轨道交通、新能源汽车等领域。2022年,我国五轴联动机床市场空间约为113.3亿元。根据中国机床工业协会披露数据,五轴联动机床均价约为186.6万元/台。根据MIR数据,2022年我国五轴联动机床销量为6073台,测算得我国五轴联动机床市场空间约为113亿。

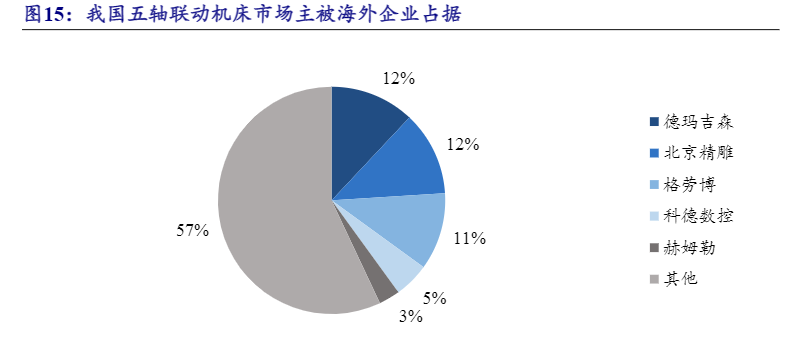

五轴联动机床国产渗透率约为10%,我国尚缺乏规模生产能力。五轴联动机床技术壁垒极高。目前国内市场主要被德马吉森、格劳博、赫姆勒等海外企业占据。我国五轴联动机床生产能力较低,目前龙头科德数控的五轴联动机床产能约为240台/年,秦川机床五轴联动机床定增项目投产后产能将增加到248台/年。2020年我国国产五轴联动机床销售额约为11.8亿元,按市场空间113亿粗略估算,我国五轴联动机床国产渗透率约为10.4%。

3.3、精密磨床:精密零部件生产的命门,高端依赖进口

精密磨床主要用于轴承、减速器、丝杠等机床、机器人核心零部件打磨。因此,精密磨床的高端化水平,将决定我国工业母机、机器人精度的高低,从而影响我国自主可控的整体进程。根据我们测算,2020年我国磨床市场空间约为80亿元,国产化率31%。

进口磨床集中于高端领域,日德占据重要份额。国产磨床市场以中端磨床为主,总体工艺能力低于进口。2020年,我国进口磨床均价约为120万元/台,但国产磨床均价约为23.3万元/台。进口磨床约占我国机床消费额的70%,但消费量仅占30%,可见其大多集中于高端领域。其中,德国米克罗莎(无心磨床)、日本光洋株式会社(无心磨床),日本东洋(内圆磨床)在我国高精度磨床领域占据重要份额。

进口磨床集中于高端领域,日德占据重要份额。国产磨床市场以中端磨床为主,总体工艺能力低于进口。2020年,我国进口磨床均价约为120万元/台,但国产磨床均价约为23.3万元/台。进口磨床约占我国机床消费额的70%,但消费量仅占30%,可见其大多集中于高端领域。其中,德国米克罗莎(无心磨床)、日本光洋株式会社(无心磨床),日本东洋(内圆磨床)在我国高精度磨床领域占据重要份额。

海外磨床交期长,国内厂商具备优势。轴承加工、丝杠等对磨床需求量大、要求量大,海外高精度磨床交期长,国内宇环数控、秦川机床、日发精机等已具备国产替代实力。3.4、数控系统:机床最核心的“大脑”,高端国产化率低于10%数控系统是数控机床的控制系统,由驱动器、控制器、电机构成,是机床最核心的控制部件。高档数控系统价值约占机床成本的20%-40%。

数控系统具有利润高、粘性强的特点。作为数控机床最核心的部件,数控系统掌控着工业母机运作过程中的稳定与作业安全,因此客户粘性强、毛利率高。利润率方面,国内厂商科德数控在2018-2019年以销售航空航天用高端数控系统为主的时期,毛利率一度高于60%。客户粘性方面,行业层面看,数控系统需要配合机床工艺不断迭代,控系统其直接影响工业母机运作过程中的稳定与作业安全,客户一经选定,不容易轻易更换。更易形成“赢家通吃”局面。

2022年我国数控系统市场规模约为135亿元;数控系统国产化率低,国产替代空间大。根据MIR数据,2022年,我国数控系统市场规模约为135亿元,数控系统销量达37.9万台/套。国内目前主流的高档数控系统主要来自德日等,如德国西门子、德国海德汉和日本发那科等。2022年,我国海外数控系统厂商市占率约67%。且进口系统多为封闭式,修改和扩展控制软件较为困难高端数控系统国产化率低于10%,自主可控能力亟待提升。高端数控系统主要满足航空航天、汽车、船舶等重要关键零件机械加工需求,一直是重要的战略资源,被发达国家严格管控,禁止对外销售或完全开放功能。作为资本和技术密集型产业,高端数控系统已经形成寡头市场,寡头反之加强资本和技术密集。目前我国高端数控系统国产化率不足10%,成为导致中国制造基础薄弱的“卡脖子”关键基础部件。国内华中数控、北京精雕、科德数控等厂商正奋起追赶。'

3.5、轴承:精密轴承高端替代浪潮已来国家支持高端精密轴承国产化替代,高端化、精密化将成为国内轴承产业发展趋势。我国对于轴承产品的要求更加趋于智能化与高端化,对于高精密大型轴承的需求也较大。2019年10月30日,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,重点鼓励重载铁路货车轴承、2MW及以上风电机组用精密轴承、P5/P4级高速精密冶金轧机轴承等类型轴承产业的发展。2021年4月14日,工信部发布《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》,明确到2025年,年规模以上制造业企业基本普及数字化,智能制造装备国内市场满足率超过70%,轴承作为装备中的重要组成,其高端精密领域的国产化替代对国家战略发展具有重要意义。

推荐标的:五洲新春、长盛轴承;受益标的:斯菱股份、光洋股份。3.6、传感器:万亿赛道稳定增长,智能汽车等新领域带来新增量万亿级别赛道,传感器长期受益于智能化、网联化发展。根据Emergen Research数据,2032年全球传感器市场规模有望达到5232.6亿美元,2023-2032年CAGR达8.9%。全球传感器市场规模实现高速增速主要得益于物联网、大数据、人工智能、机器人等产业的发展。

汽车电子、工业自动化、通信等工业部门是传感器的主要应用场景。占据大部分市场份额。2021年汽车电子、工业自动化、网络通信、消费电子、医疗电子占比分别达到24.2%、21.1%,、21.0%、14.7%、7.2%,为传感器主要下游应用领域。

智能汽车、人形机器人发展带动传感器增量需求。根据亿渡数据,2026年我国汽车传感器市场规模有望达496.5亿元,2017-2026年CAGR达13.6%。未来汽车传感器有望受益于汽车智能化发展浪潮。

推荐标的:康斯特,东华测试。受益标的:柯力传感,汉威科技,安培龙。3.7、仪器仪表:设备更新政策催化短期需求,长期受益于工业智能化与国产替代浪潮仪器仪表为万亿大行业,2000-2023年复合增速达11.6%,具备长期成长性。仪器仪表下游应用广泛,需求量大,制造业自动化、智能化趋势推动仪器仪表长期成长。

中短期,政策推动仪器仪表等工业设备更新换代。2024年3月27日,工信部、发改委等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,主要聚焦设备高端化、智能化、绿色化。政策要求到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上(年化5.7%)。工业领域设备更新有望促进工业仪器仪表加速更新。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)