2024中国广核行业报告:核电增长与现金牛潜力分析

核电双寡头之一,在运核电规模全国第一

聚焦核电主业,核电装机全国第一

中国广核电力股份有限公司于2014年3月25日成立,公司主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。2014年12月10日,公司在香港联交所主板上市;2014年12月17日,公司行使超额配售选择权,共计发行H股股票101.49亿股;2019年8月26日,公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市,成为国内首家同时在A股和H股上市的核电企业。目前公司总股本504.99亿股,其中A股393.35亿股,H股111.63亿股。

公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会,控股股东为中国广核集团有限公司。目前,中国广核集团有限公司直接持有公司58.91%股权,香港中央结算有限公司直接持有公司19.97%股权,公司实际控制人为国资委。集团旗下上市公司还包括中广核技、中广核新能源、中广核矿业,中国广核/中广核电力是公司旗下整合的唯一核电平台,主营核电业务,同时涉及核电站等电力设施建设的建筑安装和设计服务业务。

公司在运机组装机容量位居全国第一,发电量及上网电量有所回升。截至2023年12月,公司管理运营的在运机组达27台,装机容量30.57GW,占中国大陆在运机组装机容量53.59%;核准及在建机组11台,装机容量13.25GW。公司在集团《核能产业中长期发展战略及“十四五”规划》中提出,到2035年,建成具有全球竞争力的世界一流核能企业。产业综合竞争力大幅增强,核电在运装机规模超过7000万千瓦,在运在建总装机规模全球第一;十四五”期间争取每年开工建设2-3台新机组。在核电核准重启并常态化的趋势下,公司每年有望核准2-4台新增机组。目前公司在建机组中,预计2024、2025年每年投产1台机组,2026后进入每年2台机组的投产节奏。

2023年公司发电量约为2282.90亿千瓦时,同比上升8.03%。上网电量约为2141.46亿千瓦时,同比上升7.95%。公司发电量增长主要系防城港3号机组投产,红沿河6号机组商业运行时间较2022年投产首年增加及台山核电站换料大修时间减少等因素所致。预期伴随未来在建机组投产,发电量将快速增长。

盈利能力恢复,经营性现金流充沛

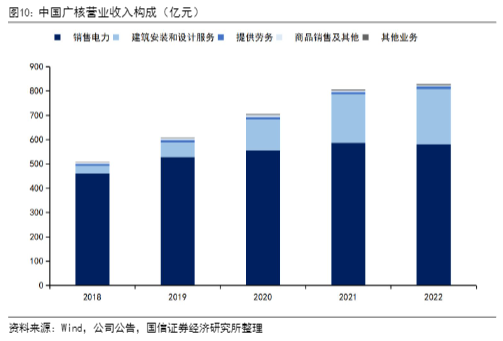

营业收入与归母净利润均有所提升。2023Q3,公司实现营业收入598.42亿元(+2.44%),营业收入上升主要原因在于上网电量较上年同期增加约103.18亿千瓦时且对中广核风电业务的施工量减少。同期内,公司归母净利润为97.00亿元(+10.36%),归母净利润同比实现增长的原因在于上网电量同比增加且财务费用同比减少。

公司盈利能力略有恢复,核电业务相对稳定。近年来公司毛利率、净利率、ROE呈现下降趋势,主要系上市公司体内无新增机组投产,台山机组停机检修所致,及建筑安装和设计服务业务毛利率低且收入占比逐年提升。随着防城港3#机组投产,2023年Q3,公司毛利率、净利率、ROE分别为27.04%、25.58%、8.82%,分别同比增加3.92、3.16、0.35pct,盈利能力有所恢复。分业务来看,电力销售业务毛利率波动幅度较小,均保持在44%以上,2022年为46.10%,较2021年有所回升;建筑安装和设计服务毛利率偏低,近四年来维持在1%左右,虽然2022年营收占比达27%,但仅贡献0.7%的毛利润,拖累公司整体毛利率。

公司费用率和资产负债率均有所下降。2023Q3,公司销售费用率、管理费用率(含研发费用)、财务费用率分别为0.06%、4.77%、7.07%。管理费用率(含研发费用)、销售费用率分别同比增加0.22、0.01pct;财务费用率下降1.53pct,财务费用下降主要系偿还到期债务以及贷款利率下降,公司整体费用率水平有所下降。公司资产负债率呈逐年下降趋势,由2018年的69.31%下降至2023Q3的60.23%,负债情况有所转好。

经营性净现金流充沛,为核电项目建设提供支撑。近五年来,公司经营性现金流量净额均值为310.89亿元,均超过300亿元。因核电站进入运营期后存在大额折旧,经营现金流量金额远超净利润,近五年均保持在归母净利润3倍以上。2023Q3,公司经营活动产生的现金流量净额为269.98亿元,同比增长10.97%,充沛的现金流为公司核电站维护及项目建设提供有力的支撑,并保证分红能力。

中国广核与中国核电为我国核电行业两大主要运营商。2023年中国广核在运机组(包括联营公司)共27台,装机为30.57GW;中国核电在运机组共25台,装机为23.75GW。中国广核在建及核准机组(包括联营及集团托管)共11台,装机为13.25GW;中国核电在建及核准机组共15台,装机为17.57GW。

目前我国核电发展的主流堆型为三代核电“华龙一号”,系中国核工业集团和中国广核集团联合研发,目前中国核电“华龙一号”首堆福清5号和中国广核首堆防城港3号均已投产。2023年全年共核准了10台核电机组,中国广核和中国核电共四台,中国广核四台机组均为“华龙一号”。

机组核准常态化,核电项目收益率有望提高

“双碳”目标下,核电大有可为

电力供应结构处于系统性转型阶段,能源变革面临不可能三角难题。自2020年9月习近平总书记提出“双碳”战略以来,我国正式迈入向绿色能源转型时代。以风电、光伏为代表的新能源在解决经济性问题后大规模并网;而传统能源中,火电作为我国基荷能源的主力,因碳排放高与双碳目标相悖,水电开发受自然条件制约,剩余可开发量有限。风光新能源因此在电力系统中的占比持续提高,随之出现了电力系统稳定性削弱的问题。在一段时间内我国能源变革面临低碳清洁、安全稳定和成本低廉三者不可兼得的“不可能三角”难题。

核电具有大规模替代火电成为电网基荷电源,破解不可能三角的潜力。随着“双碳”转型不断推进,一方面高碳排放的火电将逐步由常规电源转型为调节性保障性电源,煤电发电量将迎来下降,火电将从存量逻辑转为减量逻辑;另一方面风光新能源的高比例并网对电力系统提出了更高的调节资源需求。在我国水电开发临近上限、气电受限于天然气资源劣势的情况下,核电有望挑起电力系统基荷电源的重担。

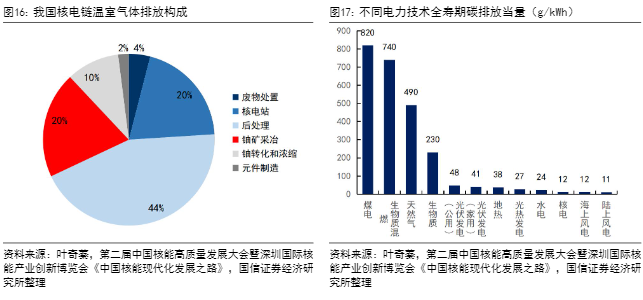

核电链是温室气体排放最小的电能链之一。核电全生命周期碳排放主要来自后处理,核电站建设期间的水泥、碳钢等材料的制造和铀矿采冶等方面。中国工程院的研究显示,核电链的总温室气体排放约11.9gCO2/kWh,政府间气候变化委员会(IPCC)指出,在考虑铀矿采冶及核电站退役管理后,核电依然是全生命周期碳排放最小的发电技术之一,仅略高于风电。

出力稳定,具备调峰能力。2023年,我国核电机组利用小时数7661小时,远高于其他种类的电力设备。高利用小时数下,核电同时具备负荷跟踪和调峰调频能力,美、法、德、日等国均有核能电力参与电网调峰运行的相关研究和实践经验。根据中国广核公告,公司岭澳、岭东、宁德、阳江、防城港、台山、红沿河等机组均可配合电网要求进行减载或停机备用。考虑到核电自身安全、调峰速度与深度限制,压水堆核电机组一般采取12-3-6-3的日负荷跟踪模式,即在负荷高峰时带12h满出力,晚间负荷下降时用3h线性减负荷,在低功率平台上(一般为50%满功率)上运行6h,在早间用3h线性加负荷至满出力1。

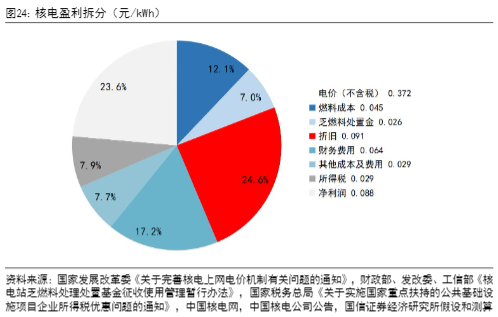

综合成本相对较低且稳定。根据中国核电工程有限公司的测算,核电的平均发电成本为0.2609元/kWh2;从中广核和中核实际运行情况来看,核电平均发电成本为0.20元/kWh。核电运营成本主要来自核燃料成本、固定资产折旧、计提乏燃料处置金和其他运维成本费用,其中核燃料成本主要受铀价影响,国际市场铀价相对稳定,2023年下半年以来在全球核电发展势头强劲的影响下,铀价明显上升,但中国广核、中国核电签署了核燃料供应长协,燃料成本受现货价格波动影响较小;核电机组平均折旧周期为25-30年,设计寿命一般为40-60年,且可进一步延寿,折旧完成后,核电盈利能力将进一步提高;乏燃料处置金根据《核电站乏燃料处理处置基金征收使用管理暂行办法》,按照核电站已投入商业运行五年以上压水堆核电机组实际上网销售电量征收,征收标准为0.026元/kWh。

安全性不断提升。日本福岛核电站事故引起了世界范围对核电发展战略的重新审视,对核能利用的安全性要求也进一步提高,核电安全成为核能利用的首要问题。我国三代机组华龙一号采用能动与非能动安全系统结合的设计方式,包括辅助给水系统和非能动二次侧余热导出系统、安喷系统和非能动安全壳热量导出系统、能动和非能动的堆腔注水系统、能动和非能动的安注系统等4套安全系统3,大幅提高了核电运行安全性。四代机组高温气冷堆号称“不会熔毁的核反应堆”,石岛湾核电站依靠模块式反应堆设计、耐高温全陶瓷包覆颗粒球形核燃料元件和反应堆不停堆在线换料,保证了反应堆“即使突发故障或遭遇严重外部事件,不采取任何干预措施,反应堆堆芯也不会熔毁,放射性物质不会大量外泄”4。

大力发展核电为“双碳”转型必不可少的一环。横向对比其他发电种类,核电具备清洁低碳、综合成本低及出力稳定,利用小时数长等优势,在双碳政策持续推进的趋势下,新能源短期内难以满足用电需求且性质上无法完全替代火电的基荷能源地位,加之核电技术日益成熟,安全性和经济性有所保障,决定了核电将在新型电力系统中发挥重要作用,装机总量将稳健增长。

装机容量和发电量持续稳定增长,电价有上浮弹性

装机容量和发电量持续稳定增长。截至2023年底,我国运行核电装机容量5691万千瓦,仅占全国发电装机容量的1.95%,2023年运行核电机组累计发电量4334亿千瓦时,占全国累计发电量的4.86%。由于风光装机量和发电量快速增长,核电装机和发电量占比分别比2022年降低了0.22和0.12pct,但随着核电核准常态化后机组投产节奏加快并最终趋于稳定,核电装机容量和发电量将保持持续稳定增长,据中国核能行业协会等相关预计,到2035年,我国核电发电量占比有望达到10%左右5;到2060年,核电发电量占比将达到18%左右6。

机组核准常态化,装机容量将保持持续稳健增长。“十三五”期间,受福岛核事故等因素影响,2016-2018年核电零核准。2019年核电核准重启后,核准速度有所加速,2019-2023年共核准33台机组,其中2022和2023年核准机组数量分别达到10台。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出安全稳妥推动沿海核电建设,积极有序推进沿海三代核电建设,预计到2025年,我国核电在运装机规模将达到7000万千瓦左右。中国核能行业协会预计“十四五”期间,我国将保持每年6-8台核电机组的核准开工节奏7,2030年前我国在运核电装机规模有望超过美国成为世界第一,到2035年,核能发电量在总发电量的占比达到10%,相比2022年翻倍8。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)