2024年汽车及风电轴承行业深度分析报告:技术创新与市场扩张

1.国内最大磨前产品制造基地之一,业务版图逐步丰富

1.1.发展历程:深耕精密制造技术,打造全产业链布局

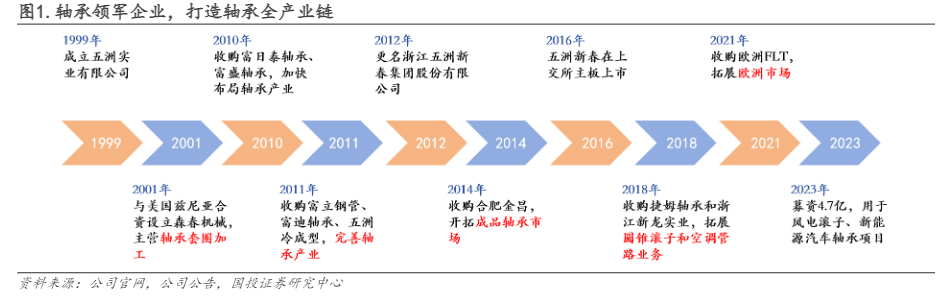

五洲新春是全国领先的轴承及汽车配件等高端精密零部件研发、生产及销售企业。创业期(1999-2014年):1999年公司前身五洲实业成立,2002年正式更名为五洲新春,以轴承套圈的生产制造为主。2010年是公司创业转型节点,聚焦轴承产业,重视总成本领先策略,向一体化、细分领域拓展。2010-2011年阶段完成重大资产重组,收购富立钢管、五洲冷成型、富盛轴承等企业,2014年收购合肥金昌,开拓国内成品轴承市场。

成长期(2014-2017年):公司进一步完善轴承产业核心价值链,目标实现国际化经营。2016年公司成功在上交所上市,深化与国际大型轴承企业合作,海外销售进一步扩张;发展期(2017年至今):立足全球高端装备制造和新材料领域。2018年,公司收购捷姆轴承和浙江新龙实业,拓展圆锥滚子和空调管路业务。2021年,公司收购欧洲FLT,补齐公司从研发到服务和品牌的全产业链。五洲新春深耕精密制造技术,近二十年努力成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链,拥有广泛的销售网络,产品已经销往美国、波兰、德国、法国等地,是全国最大的磨前产品制造基地之一。

1.2.公司架构:股权结构稳定,组织管理清晰

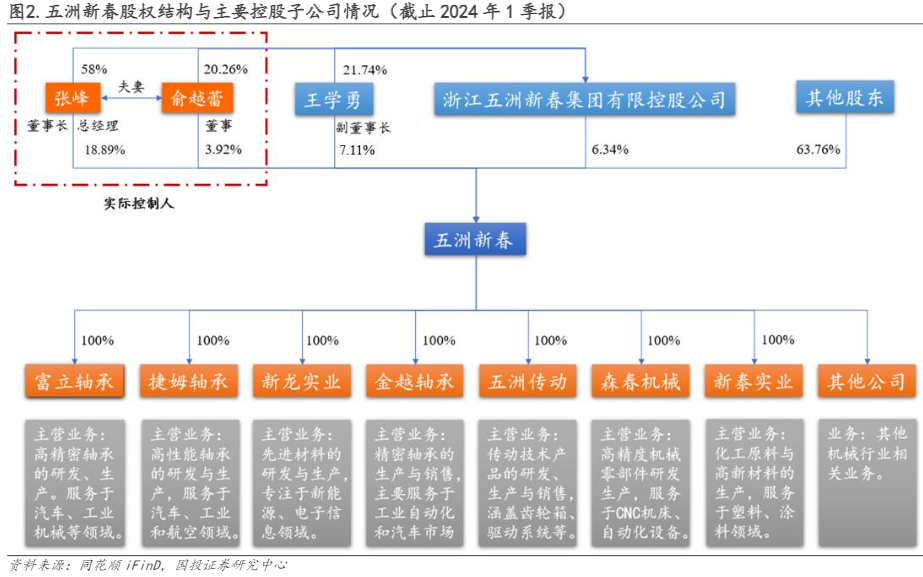

公司股权结构稳定清晰。截至公司2024年一季报,公司实际控制人张峰、俞越蕾夫妇分别担任公司董事长/总经理、董事,合计持股比例22.81%;一致行动人王学勇担任公司副董事长,合计持股比例7.11%。公司的核心管理层合计持股30.36%,股权结构清晰稳定,公司长期发展与股东利益高度一致。子公司分工明确。

在公司持续收并购及业务扩张过程中,五洲新春下设众多机械行业相关子公司,专注各自领域,如:轴承、材料、齿轮、机床等机械相关领域,充分发挥业务协同、技术支持效用。其中公司本部和合肥金昌负责生产成品轴承,富立钢管、富盛轴承、富日泰、森春机械、富迪轴承负责轴承套圈和成品轴承生产的各前道工序;欧洲FLT为公司全球销售渠道。公司的多元化布局一方面实现资源优化配置,提升自身的市场份额和品牌影响力,另一方面在一定程度上分散单一品类/行业风险,增强公司的整体竞争力。

公司与员工利益深度绑定,业绩考核目标迅速兑现。根据公司公告,2021年7月,公司宣布实施限制性股权激励计划并成首期计划的股权授予,授予价格4.75元/股,授予股数778.83万股,授予人数163名,激励对象均在公司担任重要岗位,与公司业绩联系紧密。该计划的实施有利于巩固提升核心团队竞争力,有效统一公司与员工利益,保障公司长远较好发展。同时,该计划以2020年为基年,设定公司2021-2023年净利润增长率目标为50%/70%/100%,对应净利润目标为0.93亿元/1.05亿元/1.24亿元,彰显公司对业绩增长的规划与信心;目前,公司2021-2023年净利润考核目标均已超额完成。

公司管理层多为轴承行业资深专家,底蕴深厚,经验丰富。公司董事长、总经理张峰曾任新昌轴承总厂团委书记、新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理,轴承行业经营管理经验积累超过40年,目前为中国轴承工业协会副理事长;公司副董事长王学勇曾任新昌轴承总厂车间主任,轴承行业从业时间同样超过40年;公司总工程师张迅雷与副总经理宇汝文、秦毅、许荣彬等人也均为轴承行业资深技术与管理人员。公司高管从业时间基本贯穿中国轴承行业快速发展阶段,其丰富的行业经验系公司稳步发展的重要根基。

1.3.主营业务:轴承套圈业务起步,三大产品线蓬勃发展

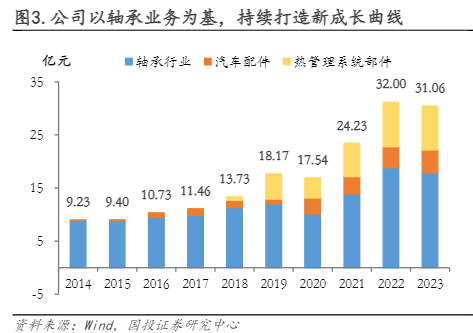

公司以轴承加工制造为基石,产品多元化发展。目前公司产品主要分为三大类:成品轴承、汽车配件和热管理系统配件。公司2023年营业收入31.06亿元,其中轴承、汽车配件、热管理系统三大业务分别为17.89、4.3、8.27亿元,分别占比57.6%、13.8%、26.6%。随着公司业务的拓展,轴承业务的收入占比从2014年的96.8%下降到2023年的57.6%。

(一)轴承业务:2023年收入占比57.6%,包括成品轴承、轴承套圈、风电滚子三大产品。①成品轴承:公司成品轴承具体产品包括各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等,主要为汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等行业提供配套。其中,新能源汽车为公司未来核心主功领域,目前已完成全系列轴承产品的研发,主要客户包括德国BPW、意大利Bonfiglioli、美国Dana、英国GKN、意大利Carraro及日本捷太格特等全球领先的工业和汽车系统制造商,终端配套用户为菲亚特、宝马,日本丰田等欧洲主流工业和汽车企业及比亚迪等国内主流新能源汽车企业。目前,公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。2023H1,公司成品轴承实现收入5.6亿元,同比增长11.96%,需求增长较为平稳。

②轴承套圈:公司轴承套圈产品主要客户包括斯凯孚、舍弗勒等全球排名前七大轴承制造商及美国道奇、雷勃及RBC等知名轴承公司,其中斯凯孚为北美知名新能源汽车主机厂配套的驱动电机轴承套圈定点公司生产。公司系国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。2023H1,公司轴承套圈收入同比下降13.76%,受到欧洲经济下滑影响有所承压。③风电滚子:公司研发的高端风电轴承滚子产品是风电轴承的核心零部件,主要客户包括新强联、瓦轴、洛轴、轴研科技等国内主要风电轴承厂商。并且,公司在不断扩大陆电市场的基础上,成功开发海上大兆瓦风电轴承滚子全系列产品,率先实现批量生产和进口替代,客户包括罗特艾德、轴研科技等。2023H1,公司风电滚子实现收入5821万元,同比增长26.54%。

(二)新能源汽车零部件业务:2023年收入占比13.83%,包括安全气囊气体发生器部件、动力驱动装置零部件、电子差速器接合锁和传动轴连接法兰件等。①安全气囊气体发生器部件:目前,全球范围内仅日本新日铁、意大利特纳瑞斯和公司三家企业实现该产品研发成功并规模化生产,市场前景良好。2023H1,公司安全气囊气体发生器部件实现收入6896万元,同比增长49.82%,增长源于现有客户需求的增长及新客户的不断开发;②动力驱动装置零部件产品包括变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套的精锻件和机加件等。

(三)热管理系统配件业务:2023年收入占比26.63%,包括汽车热管理、家用空调管路。主要客户为法国法雷奥和德国马勒(全球龙头),此外,公司也为四川长虹、海信日立等国内著名空调生产企业供应家用、商用空调产品零部件。目前,公司重点发展新能源汽车热管理系统,纯电动车热管理系统的单车价值量(约7000元)较传统燃油车热管理系统的单车价值量(约2800元)提升明显,系高弹性的新能源汽车零部件赛道。

1.4.业绩表现:业绩基本稳健,坚持海外国内双循环

公司业绩整体呈现波动上行的发展趋势。2014-2023年,公司营业总收入由9.23亿元提升至31.06亿元,9年CAGR为14.43%;归母净利润由0.86亿元提升至1.38亿元,9年CAGR为5.40%;利润增速整体稍慢于收入增速。2024年第一季度,公司实现营业总收入7.73亿元,同比下降4.6%;归母净利润0.38亿元,同比下降5.84%。①公司近十年收入规模持续扩大,系通过收并购与内生扩张,从轴承套圈向成品轴承及其他汽车配件业务逐步拓展,多元化的产品布局为公司业绩增长提供强劲驱动力。②短期公司业绩增速整体放缓则是因为2022 年下半年以来欧洲地缘政治摩擦、能源价格上涨等不利因素,但整体情况于2023年第四季度开始有所好转。

原材料成本升高,毛利率有所承压。2018-2023年,公司毛利率由22.91%下降至17.54%,系原材料成本上升、轴承套圈市场竞争加剧以及业务结构变化。其中,业务结构变化主要体现在家用空调管路等低毛利率业务占比提升,以及并购FLT系欧洲销售平台,毛利率相对较低。未来,我们认为随着公司业务重心由轴承套圈向高端成品轴承转移,下游聚焦于盈利能力较强的新能源汽车领域,叠加原材料成本改善,公司毛利率有望企稳回升。经营效率持续改善,净利率保持稳定。尽管公司毛利率近年呈现小幅下滑态势,但得益于公司对于期间费用率的良好控制,公司净利率基本稳定维持在5%上下。2014-2023年,公司销售/管理/财务/研发费用率分别由2.87%、9.8%(包含研发费用)、2.56%(合计15.23%)下降至2.7%、4.77%、0.48%、3.26%(合计11.21%),公司规模效益与经营质量提升不断显现。

公司经营性现金流保持稳健。2014-2023年,公司净现比基本维持在1左右波动,基本稳定保持;2019-2020年净现比提升较大主要系收购新龙实业和捷姆轴承并表所致。2021年,经营性现金流降低主要系原材料涨价以及疫情影响使得公司延期发货导致,2023年,经营性现金流提升主要系疫情影响减弱以及并表FLT促进,公司整体经营水平较为稳定。公司坚持国内国外业务双循环。2023年公司海外营收14.12亿元,同比+3.74 %,占比45.46%,同比+6.89pct。2019年受贸易摩擦、海外疫情影响,海外业务规模扩张承压,2021年开始并表FLT,海外业务规模逐步扩张,同时为应对潜在的贸易壁垒,扩大公司在北美的出口业务,2024年初,公司公告拟对五洲墨西哥增资3000万元,加大对海外子公司的投入。

1.5.经营模式:研发驱动,营销带动

公司主要采用“研发驱动,营销带动”的经营模式,公司能把握行业发展趋势研发新产品,同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。在人员配置上,从2016到2023年间,公司技术人员人数不断增长,从314名增长到627名,增长99.68%,占比从10.4%增长至12.9%。在研发投入上,公司研发费用不断增加,从2016年的0.3亿增长到2023年的1亿元以上,研发费用增长超三倍,研发费用占总营收比重基本维持在3%以上。

公司高端客户群稳定,但也在积极拓宽其他客户群。2014-2022年,公司前五大客户销售额占比不断降低,由2014年的76.58%降低到2023年的44.78%,代表公司在与舍弗勒、斯凯孚和奥托立夫等轴承套圈核心老客户群保持稳定合作的同时,持续丰富不断拓宽销售渠道、优质客户、对单一大客户依赖风险逐步减弱。①成品轴承:前几大客户为德国BPW、意大利邦飞利(Bonfiglioli)、美国德纳(Dana)、英国吉凯恩(GKN)、意大利卡拉罗(Carraro)及日本捷太格特,均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商,终端配套用户为欧洲主流工业主机厂和汽车整机品牌菲亚特、宝马,日本丰田及国内比亚迪等部分国内主流造车新势力新能源汽车整机厂,逐步进入全球主流配套体系;②轴承部件(轴承套圈及风电滚子):套圈前两大客户德国舍弗勒和瑞典斯凯孚是全球最大的两家轴承制造商。公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂,终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯。同时风电滚子为远景能源、金风科技等风电轴承供应商轴研科技、洛轴、瓦轴、恒润股份、烟台天成等提供滚子配套。③汽车安全气囊气体发生器部件:直接客户是瑞典奥托立夫、国内均胜电子和比亚迪,奥托立夫和均胜电子是全球汽车安全系统排名前二的领军企业,比亚迪是国内新能源汽车的领军企业;④新能源汽车动力驱动装置零部件:主要客户有德国舍弗勒、英国GKN、双环传动和南京泉峰等。⑤热管理零部件:汽车领域主要客户是法国法雷奥、德国马勒,也是该领域的头部企业;家用、商用空调产品为四川长虹、海信日立等国内著名空调生产企业供应零部件。

2.轴承行业市场广阔,海外巨头占据国内中高端市场

2.1.轴承应用领域广泛,全球市场规模稳定成长

全球轴承行业市场广阔,未来市场规模有望继续扩大。根据Precedence Research的数据,2023年全球轴承市场规模达1340亿美元,预计2032年市场规模将增长至2789亿美元,CAGR为8.5%。2015年-2022年中国轴承行业市场规模波动上升,除了2019年中国轴承市场规模稍有下降,其他年份均有上升,2022年中国轴承业市场规模达2500亿元,同比+9.7%。

国内轴承行业核心应用场景为汽车、家电、电机。轴承行业产业链方面,上游主要为各类原材料,包括特种钢材、铜材和非金属材料;中游主要为各类成品轴承,包括汽车轴承、家电轴承、电机轴承等;下游主要为各类终端配套领域。根据智研咨询,2022年,我国轴承行业下游应用行业较为集中,汽车、家电、电机等三大场景贡献核心需求,分别占比42.1%、22.1%、13.1%,合计占比超过75%;工程机械、农机与风电等领域其次,但占比相对较小。

2.2.海外龙头占据主导地位,国内市场整体大而不强

凭借先发优势,外资品牌占据全球市场主导地位。根据万达轴承招股说明书,2022年,全球75%左右的轴承市场份额由瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK等八大外资龙头占据,中国企业市场份额约为20%左右,中高端轴承领域基本被外资品牌垄断。目前,八大轴承企业在全球范围内均设有制造基地,就近服务当地及区域内的制造业生产。其中,全部八大家外资龙头均在中国设立主要制造基地,合计62家生产企业及区域总部、技术中心。

国产厂商整体小而分散,中高端领域仍依赖进口。企业数量方面,根据华经产业研究院,2021年,我国规模以上的轴承企业有1200余家,而包括人本集团、万向钱潮在内的前六大轴承企业产值占比仅24.1%,其余系外资龙头及剩余小微国产企业。我国轴承企业虽数量众多,但由于受到资金、技术等方面的限制,企业规模普遍比较小。高端产品占比方面,根据万达轴承招股说明书,在价值量较高的中大型轴承产品方面,目前我国相关产品市场份额仍不足9%,高端领域技术亟需突破;轴承进出口均价方面,2023年我国轴承产品品的进口、出口均价分别为1.72、0.99 美元/套,价差高达74%,尽管我国轴承行业贸易顺差已基本稳固,但在高端、大型、高附加值轴承领域仍较为依赖外资品牌。

3.以轴承技术为基,平台化布局打开成长天花板

3.1.核心竞争力:齐备的纵向一体化轴承及精密零部件制造产业链

公司拥有轴承制造全产业链,掌握多项轴承核心技术。根据2023年报,公司经过二十多年的精耕细作,已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链。

①成熟的钢管制备工艺:公司凭借多年金属材料加工的经验,和相关方共同研发成功特种钢材,并通过制管、冷成形等基础工艺,在国内独家研发成功及生产汽车安全气囊气体发生器部件,实现进口替代,并已成功配套国内外主流新能源汽车供应商,是目前国内汽车安全气囊气体发生器专用钢管唯一生产企业。自主研发的高性能钨渗铜合金系列产品应用于航空航天工业。

②领先的锻造设备:公司拥有6 条瑞士哈特贝尔及日本阪村生产的高速锻造机,熟练掌握高速锻造的生产工艺,精锻件的近净成型质量高,生产效率领先。

③齐全的热处理工艺:退火、正火、淬火及表面改性热处理等,其中淬火涵盖了可控气氛盐浴淬火、油浴淬火、碳氮共渗淬火及高频感应淬火等先进工艺。公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术,风电滚子、轴承套圈热处理加工工艺和产品质量达到国际先进水平,多年来一直是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒及蒂森克虏伯、日本恩斯克及捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商。随着磨装技术的快速进步,公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。公司精密轴承制造处于国内领先,近几年在航空(航天)轴承研发方面也取得了突破性进展。

④较强的专用设备创新能力:公司的风电滚子、丝杠等产品的部分关键生产设备(高端数控车、磨床)是进口和自主创新研发相结合,公司根据对相关工艺的理解自行设计,并进行软件和工装的二次开发,满足高端品质的要求。并且公司主要设备的工装及模具可自行研制开发,进一步提升公司快速响应市场需求的能力。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)