2024石油化工行业报告:节能降碳行动方案影响分析

1、节能降碳行动方案发布,关注高耗能行业供给侧约束

2024年5月29日,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《行动方案》)。《行动方案》要求,2024年,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年,非化石能源消费占比达到20%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨,尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。

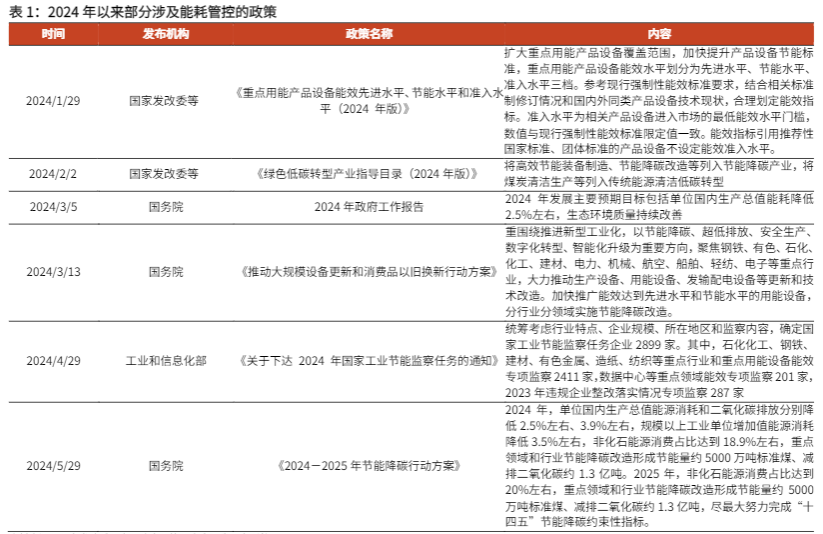

24年以来能耗管控政策持续出台,持续强调节能减排目标。2024年初,《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》和《绿色低碳转型产业指导目录》更新2024年版,3月的政府工作报告将单位国内生产总值能耗降低2.5%左右列入年度目标,随后国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,涉及节能降碳相关的设备更新目标。2024年政府工作报告提出,2024年单位国内生产总值能耗要降低2.5%左右,生态环境质量持续改善。本次《行动方案》是对“十四五”节能降碳约束性指标的拆解,在能耗强度方面延续政府工作报告要求,对24-25年的节能降碳任务做出具体规划,从而指导节能降碳的进行。

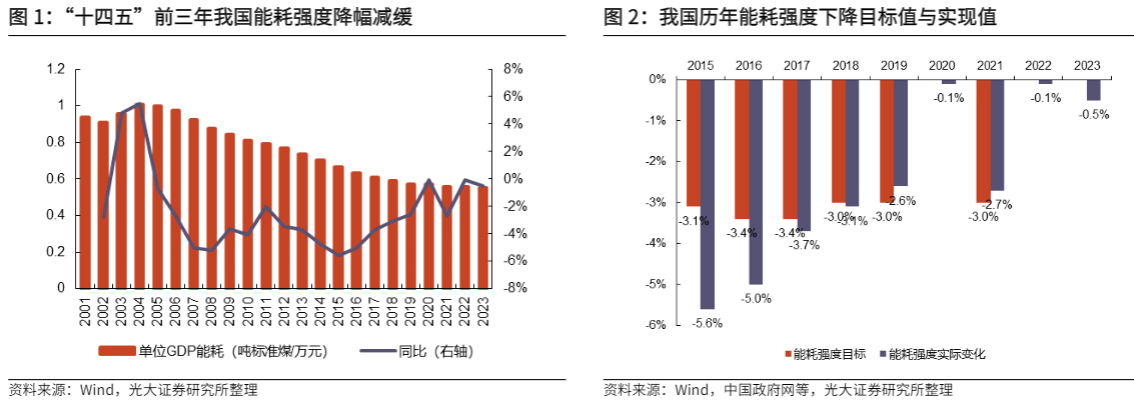

“十四五”前三年我国能耗强度降幅减缓,政策重新强调节能降碳目标。2015年起,我国开始在政府工作报告中设定能耗强度下降目标。“十四五”前三年我国节能降碳成效显著,但受新冠疫情等影响,全国能耗强度降低仍滞后于时序进度,部分地区节能降碳形势较为严峻。2021、2022、2023年,全国能耗强度分别仅下降2.7%、0.1%、0.5%。

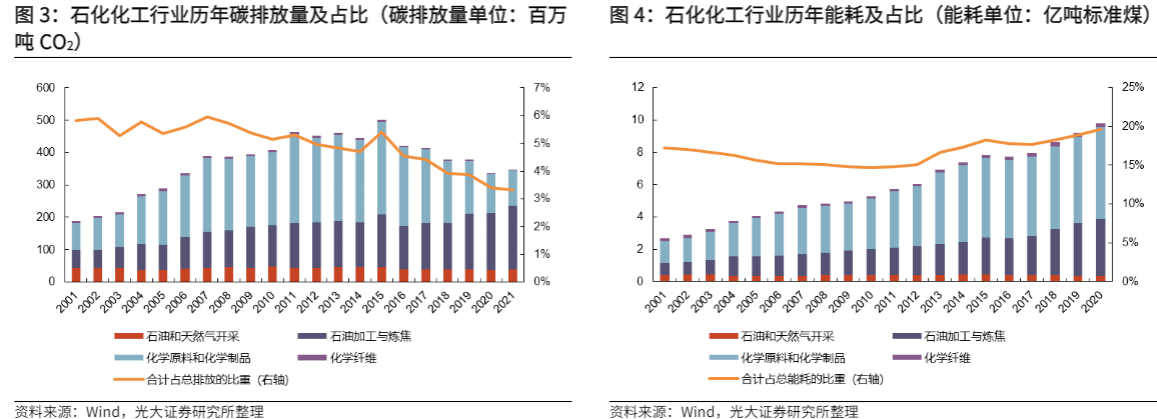

能耗和碳排放指标的设定,有助于石化化工行业开启供给侧改革。石化化工行业具有高能耗、高碳排的特点,2020年石化化工下属四大子行业(石油和天然气开采、石油加工与炼焦、化学原料和化学制品、化学纤维)的碳排放量占全国的3.4%,能耗占全国的20%。为实现节能与减碳目标,推动高耗能行业减产将成为节能与减碳的路径之一,石化化工行业有望在节能与减碳目标约束下开启新一轮供给侧改革。

严格石化化工产业政策要求,加快高耗能行业节能降碳改造

在石化化工行业节能降碳行动方面,《行动方案》指出:

(1)严格石化化工产业政策要求。强化石化产业规划布局刚性约束。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能,禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能,严格控制新增延迟焦化生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置。到2025年底,全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。

(2)加快石化化工行业节能降碳改造。实施能量系统优化,加强高压低压蒸汽、驰放气、余热余压等回收利用,推广大型高效压缩机、先进气化炉等节能设备。到2025年底,炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年,石化化工行业节能降碳改造形成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨。

(3)推进石化化工工艺流程再造。加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺。大力推进可再生能源替代,鼓励可再生能源制氢技术研发应用,支持建设绿氢炼化工程,逐步降低行业煤制氢用量。有序推进蒸汽驱动改电力驱动,鼓励大型石化化工园区探索利用核能供汽供热。加快石化化工行业节能降碳改造,行业龙头有望充分受益。

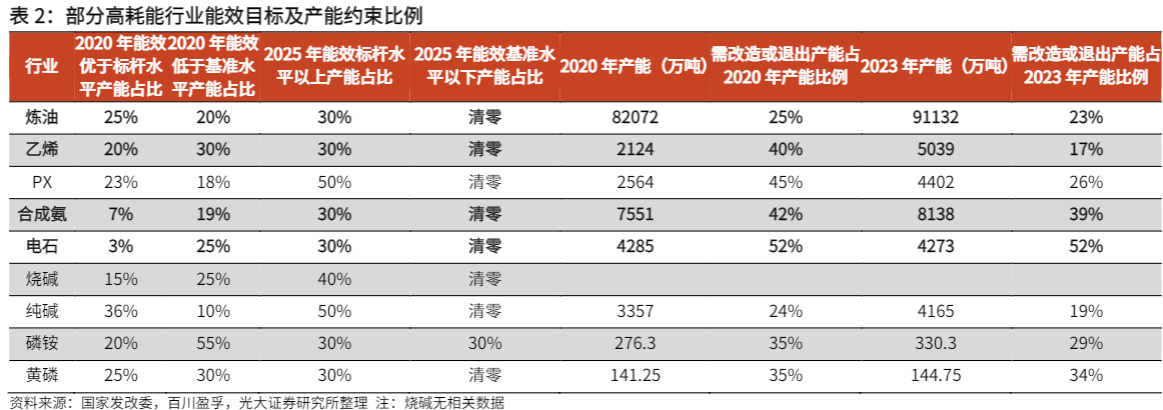

2022年,国家发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》,对于高耗能行业的能效提升给出指引,2025年绝大多数高耗能行业将清零能效基准水平以下产能。《行动方案》再次强调了对于能效标杆水平以上产能占比的要求,其中合成氨的2025年能效标杆水平以上产能占比目标从15%提升至30%。由于龙头企业技术更为先进、安全环保投入力度更大,随着能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,石化行业产能有望向龙头集中,行业龙头有望充分受益。

严控高耗能行业新增产能,有望驱动行业景气反转。本次《行动方案》再次强调了高耗能行业新增产能的控制。以炼油为例,2023年我国炼油产能为9.11亿吨,在10亿吨炼油红线的限制下,后续大幅新增炼化产能有限,现有的项目储备将成为我国炼化产能扩增的尾声。目前石化行业需求复苏缓慢、新增产能集中投产,行业整体处于景气底部。我们认为,随着政策端继续强调石化产业规划布局刚性约束,新增产能投放速度有望降低,从而改善我国石化行业供给端格局,行业景气度有望反转。

严格合理控制煤炭消费,优化油气消费结构

在化石能源消费减量替代行动方面,《行动方案》指出:

(1)严格合理控制煤炭消费。加强煤炭清洁高效利用,推动煤电低碳化改造和建设,推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。严格实施大气污染防治重点区域煤炭消费总量控制,重点削减非电力用煤,持续推进燃煤锅炉关停整合、工业窑炉清洁能源替代和散煤治理。对大气污染防治重点区域新建和改扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代。合理控制半焦(兰炭)产业规模。到2025年底,大气污染防治重点区域平原地区散煤基本清零,基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及各类燃煤设施。

(2)优化油气消费结构。合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。加快页岩油(气)、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费,优先保障居民生活和北方地区清洁取暖。除石化企业现有自备机组外,不得采用高硫石油焦作为燃料。

基于我国“富煤贫油少气”的能源国情,在未来5-10年,发展现代煤化工仍将具有重要的战略地位。在重点控制煤炭等化石能源消费,加强煤炭清洁高效利用的背景下,未来有限的化工用煤指标将更集中在龙头企业,煤化工龙头企业有望持续提升市占率和盈利能力。“三桶油”积极开发非常规油气资源,有力保障我国能源供应,页岩油、页岩气开发技术不断取得重大技术突破。能源转型背景下天然气需求有望稳步提升,“三桶油”作为国内天然气产销龙头将充分受益。

加大非化石能源开发力度,大力促进非化石能源消费

在非化石能源消费提升行动方面,《行动方案》指出:

(1)加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电,促进海洋能规模化开发利用,推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,因地制宜发展生物质能,统筹推进氢能发展。到2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右。

(2)提升可再生能源消纳能力。加快建设大型风电光伏基地外送通道,提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。

(3)大力促进非化石能源消费。科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。“十四五”前三年节能降碳指标进度滞后地区要实行新上项目非化石能源消费承诺,“十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%,鼓励地方结合实际提高比例要求。加强可再生能源绿色电力证书(以下简称绿证)交易与节能降碳政策衔接,2024年底实现绿证核发全覆盖。

“三桶油”CCUS项目碳注入量持续增长,有望取得增油和减碳双重收益。中石油作为最早布局CCUS项目的油企,2023年,公司实施多个CCUS项目,在吉林、大庆等油田加大实施力度,注气能力明显提升,二氧化碳年注入量突破,年注入二氧化碳已达到153万吨。其中,中石油吉林油田项目是中国首个全产业链、全流程CCUS-EOR示范项目,年CO2埋存能力35万吨,截至2023年4月累计埋存CO2283万吨。

中石化方面,我国首个百万吨级CCUS项目,齐鲁石化-胜利油田CCUS项目已于2022年8月29日全面建成投产,该项目可减排CO2100万吨/年,标志我国CCUS进入成熟的商业化运营阶段。中海油建设中国海上首个CO2封存示范工程,于2023年6月投产,预计可封存CO230万吨/年。

作为最早一批布局CCUS项目的企业,“三桶油”持续通过CCUS取得增油和减排双重收益,成果显著。随着“双碳”发展深入推进,截至2025年,全球将有近140个CCUS工厂可能投入运营,预计捕获至少1.5亿吨/年的CO2。而在未来几年的CCUS领域,中国投资将占有相当的比例。不仅“三桶油”持续布局CCUS,更有通源石油、华能集团、广汇能源、延长石油等多家公司进入CCUS行业,稳步建设多个“百万吨级”CCUS项目,持续引领中国CCUS行业发展。

氢能作为一种清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活的绿色能源,被誉为21世纪的“终极能源”。1)清洁低碳:与传统的化石燃料不同,氢气和氧气可以通过燃烧产生热能,也可以通过燃料电池转化成电能;而在氢转化成电和热的过程中,只产生水,并不产生温室气体或细粉尘。2)热值高:其热值可达到120MJ/kg,是同质量化石燃料的3倍。3)来源多样:氢可以通过化石燃料、电解水、核能、光催化等多种方式制取。4)储运灵活:氢可以以气态、液态或固态的金属氢化物等形态出现,能适应不同场景的要求。

碳中和推动需求增长,氢能有望迎来万亿级市场空间。根据中国氢能联盟的预测,在2030年碳达峰情景下,我国氢气的年需求量将达到3715万吨,在终端能源消费需求量中占比约为5%,到2050年氢气需求量将达到9690万吨,2030-2050年均复合增长率为4.9%。在2060年碳中和情景下,我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右,在终端能源消费需求量中占比约为20%,2030-2060氢气需求量年均复合增长率为4.3%。

中国石油、中国石化积极布局氢能领域,引领我国绿氢产业发展。2023年,中国石油新建成投运10座加氢站、综合能源服务站46座,首个规模化可再生能源制氢示范项目——玉门油田可再生能源制氢示范项目开工,首套1200立方米碱性水制氢电解槽在宝石机械下线,中国石油将持续完善氢能产业链布局,统筹推进氢能“制储输用”全链条发展,致力于满足社会对高品质清洁能源产品的需求。中国石化拥有国内最大的制氢能力,2022年的氢气产量高达445万吨,占到全国总产量的13.3%。2023年,中国石化绿氢工业应用实现突破,新疆库车2万吨/年绿电制绿氢示范项目于2023年8月底全面建成投产,是全球规模最大的光伏发电直接制绿氢项目,所产绿氢成功替代塔河炼化天然气制氢,用于低碳成品油生产,内蒙古鄂尔多斯3万吨/年风光制绿氢一体化项目启动建设,中国石化将致力于氢能领域高质量发展。

投资建议

(1)严格石化化工产业政策要求,加快石化化工行业节能降碳改造,推进石化化工工艺流程再造,建议关注基础化工龙头白马万华化学、华鲁恒升、扬农化工等。以及高耗能细分子行业龙头兴发集团(黄磷)、云天化(磷铵)、合盛硅业(工业硅)等。

(2)严格合理控制煤炭消费,优化油气消费结构,建议关注勘探能力强、资源禀赋好的油气巨头中国石油、中国石化、中国海油,以及新型煤化工龙头宝丰能源、华鲁恒升、鲁西化工、阳煤化工、中国旭阳集团。

(3)加大非化石能源开发力度,大力促进非化石能源消费,建议关注布局氢能、CCUS领域的中国石油、中国石化、中国海油、石化油服、石化机械、广汇能源、卫星化学、宝丰能源、九丰能源、东华能源、中国旭阳集团。

作为最早一批布局CCUS项目的企业,“三桶油”持续通过CCUS取得增油和减排双重收益,成果显著。随着“双碳”发展深入推进,截至2025年,全球将有近140个CCUS工厂可能投入运营,预计捕获至少1.5亿吨/年的CO2。而在未来几年的CCUS领域,中国投资将占有相当的比例。不仅“三桶油”持续布局CCUS,更有通源石油、华能集团、广汇能源、延长石油等多家公司进入CCUS行业,稳步建设多个“百万吨级”CCUS项目,持续引领中国CCUS行业发展。

氢能作为一种清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活的绿色能源,被誉为21世纪的“终极能源”。1)清洁低碳:与传统的化石燃料不同,氢气和氧气可以通过燃烧产生热能,也可以通过燃料电池转化成电能;而在氢转化成电和热的过程中,只产生水,并不产生温室气体或细粉尘。2)热值高:其热值可达到120MJ/kg,是同质量化石燃料的3倍。3)来源多样:氢可以通过化石燃料、电解水、核能、光催化等多种方式制取。4)储运灵活:氢可以以气态、液态或固态的金属氢化物等形态出现,能适应不同场景的要求。

碳中和推动需求增长,氢能有望迎来万亿级市场空间。根据中国氢能联盟的预测,在2030年碳达峰情景下,我国氢气的年需求量将达到3715万吨,在终端能源消费需求量中占比约为5%,到2050年氢气需求量将达到9690万吨,2030-2050年均复合增长率为4.9%。在2060年碳中和情景下,我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右,在终端能源消费需求量中占比约为20%,2030-2060氢气需求量年均复合增长率为4.3%。

中国石油、中国石化积极布局氢能领域,引领我国绿氢产业发展。2023年,中国石油新建成投运10座加氢站、综合能源服务站46座,首个规模化可再生能源制氢示范项目——玉门油田可再生能源制氢示范项目开工,首套1200立方米碱性水制氢电解槽在宝石机械下线,中国石油将持续完善氢能产业链布局,统筹推进氢能“制储输用”全链条发展,致力于满足社会对高品质清洁能源产品的需求。中国石化拥有国内最大的制氢能力,2022年的氢气产量高达445万吨,占到全国总产量的13.3%。2023年,中国石化绿氢工业应用实现突破,新疆库车2万吨/年绿电制绿氢示范项目于2023年8月底全面建成投产,是全球规模最大的光伏发电直接制绿氢项目,所产绿氢成功替代塔河炼化天然气制氢,用于低碳成品油生产,内蒙古鄂尔多斯3万吨/年风光制绿氢一体化项目启动建设,中国石化将致力于氢能领域高质量发展。

严控高耗能行业新增产能,有望驱动行业景气反转。本次《行动方案》再次强调了高耗能行业新增产能的控制。以炼油为例,2023年我国炼油产能为9.11亿吨,在10亿吨炼油红线的限制下,后续大幅新增炼化产能有限,现有的项目储备将成为我国炼化产能扩增的尾声。目前石化行业需求复苏缓慢、新增产能集中投产,行业整体处于景气底部。我们认为,随着政策端继续强调石化产业规划布局刚性约束,新增产能投放速度有望降低,从而改善我国石化行业供给端格局,行业景气度有望反转。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)