2024宏观经济报告:康波理论分析与周期预测

引言:康波是玄学吗?

在大多数眼中,康波(或称长波)研究似乎总是带有强烈的不可知和宿命论色调。追根溯源,自18世纪末以来,满打满算不过二百余年,相较之下,康波动辄60年起步的时间长度令人望而生畏。在极为漫长的时间维度上,将宏观预测和资产配置决策交给散碎的历史故事和不可跟踪的随机事件,需要付出绝大的勇气。试想下,一个人的投资生命当中又能有几个康波?因而,也就不难理解为什么康波时常被市场调侃为一种“信仰”。在经济理论当中,新古典经济学家多半不承认长波理论,即使在认可长波的经济学家中,对长波的起因、开始年代、及各次长波的划分问题,都没有定论。一些批评者因此认为:所谓“长波”只是强加于大量统计资料上的概念。然而,与此同时,长波也是许多非正统经济学理论的基石。在国内市场研究中,大家普遍已经熟悉了以熊彼特、罗斯托等为代表的所谓新熊彼特主义长波理论,即从基础创新所引致的经济周期性波动。与此同时,二战以后,诸如曼德尔和新近的安瓦尔谢克等西方马克思主义政治经济学也对长波问题表现出极大关注。这一类思路则倾向于从资本积累和利润率视角对资本主义长波做出阐述。两类理论在上世纪七八十年代逐步形成了一股演化经济学的思潮。演化思路的重点在于,区别于新古典经济学系统整体的规律可以从局部的规律推导出来的认识论前提,演化将经济系统看做一个整体,以动态化的思路研究市场局部过程对整体的影响。认识论上看,关于康波存废与否的两类思考对应了现有宏观理论研究当中存在的两类隐喻:物理学的和生物学的。新古典经济学理论中通常将复杂的人类活动简化在一套公理化体系之下,借助一套体系下的均衡关系获取经济现象的时空对照,这样就给了局部实证方法施展的空间。而在演化思路看来,经济系统遵循类似于生物领域复杂演化和突变的动态过程,生物学的传统,旧有均衡不断被新的“基因突变”所打破。公允地讲,实证的意义在于可证,尽管总有挂一漏万的批评,终归给了我们在浩瀚经济信息之海中的一个锚点。但实证的问题在于,实证过程不得不施加一些强有力但又看上去十分可疑的假设,以方便将某一个局部从整个经济系统当中拆解下来。从这个意义上讲,康波的启动点,所谓的基础创新,其界定的最核心特征就是打破现有经济均衡,在这种前提下,实证主义的方法似乎已经丧失了施展的空间。

本文无心在这里展开一场非主流与主流经济学范式间的学术大讨论,毕竟这样的讨论自康德拉季耶夫抛出康波概念以来已经打了上百年,目前看来双方似乎并未取得多少共识。但上述问题的阐释一来有助于我们对长波理论进行一点点祛魅,尽可能解除一点长久以来施加于长波周期理论之上的偏见,将康波研究从宏观叙事诡计的定位中解放出来。

二来尽管短期经济数据企稳,在百年未有之大变局下,坍塌的周期之母和复杂的经济环境使得局部研究越发困难。或许,是时候短暂跳出眼下,站在长周期历史思路上,做一些宏观研究再寻锚的过程。当然,我们也清晰的认识到,长周期历史研究是一件费力且不一定能讨好的工作,但我们仍然希望能抓住复杂世界中的一些可跟踪的迹象。

康波原理:风起青萍,浪成微澜

众所周知,创新是康波研究的逻辑起点。基础创新集聚所带来的创造性破坏效果不仅会引发产业革命,也将带来“技术-经济范式”变革,并最终引发世界政治-经济体系的变迁。

在一轮康波当中,世界体系的中心国一般也是新技术革命的主导国,如第1次和第2次工业革命中的大英帝国,或第3和第4次工业革命中的美国,后发国家可通过引进技术实现快速追赶。从微观层面来看,创新作为康波启动的原点,技术创新的扩散过程决定了康波的波动。

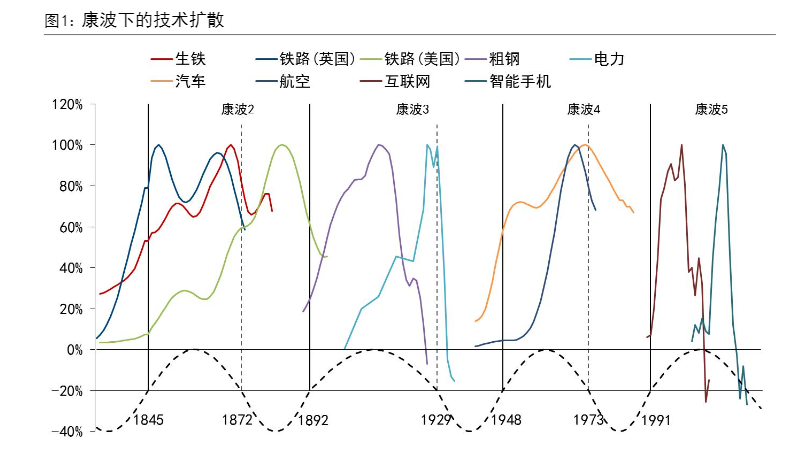

在康波视角下,自18世纪末工业革命以来,大致经历了五轮左右康波:

第一轮康波以蒸汽机的使用、纺纱机发明和纺织工业诞生为标志;

第二轮康波以铁路和炼铁工业为标志;

第三轮康波以钢铁、电力、石油开采和汽车制造为标志;紧接着的就是第四轮康波,以电视等家用电器和电子工业、飞机、石油化工和电脑的创新为代表。上述重大创新的诞生、扩散、繁盛乃至最终衰竭的过程带来了经济周期摆动,形成长波波动的蔚然洪流。我们整理搜集了1830年以来生铁产量、铁路里程、粗钢产量、发电量、私人汽车数量、航空货运载重量、互联网使用人数、智能手机出货量等一系列重大技术创新产品数据,对上述重大创新的增长过程进行了研究,我们发现:1、新技术的带动作用体现为增量。在技术发展导入的早期阶段,某一项新兴技术产品的绝对增速往往较高,但此时绝对规模尚小,新技术对经济的拉动作用难以完全彰显。在技术发展的末期,新兴技术产品绝对规模已经较大,但增速的下降又使得技术对增长和发展的拉动作用受到削弱。

也就是说,技术创新对康波作用的体现既不是增速,也不是绝对规模,而是增量的概念。以美国铁路里程的演变为例,美国铁路里程真正达到最高峰是在1916年(40.9万公里),但增量的最高峰则出现在1884年(增加1.08万公里)。

2、一轮康波所依赖的新技术未必完全是新出现的,一轮康波所依赖的主导技术可能在本轮康波前已经存在。以汽车产业发展为例,汽车产业存在两次发展高峰,在20世纪20年代汽车增量达到第一个高峰。而在二战结束之后,伴随各国收入水平的持续改善和消费能力的提升,汽车产业真正得以大范围普及。美国私人汽车数量在1972年达到增量的第二个高峰(增加328.9万辆),绝对规模则一直延续缓慢上行状态。3、增量下行后往往对应了康波从顶点走向衰退。通常情况下,一旦增量出现下行,往往意味着某项技术对康波的驱动作用趋于下降。

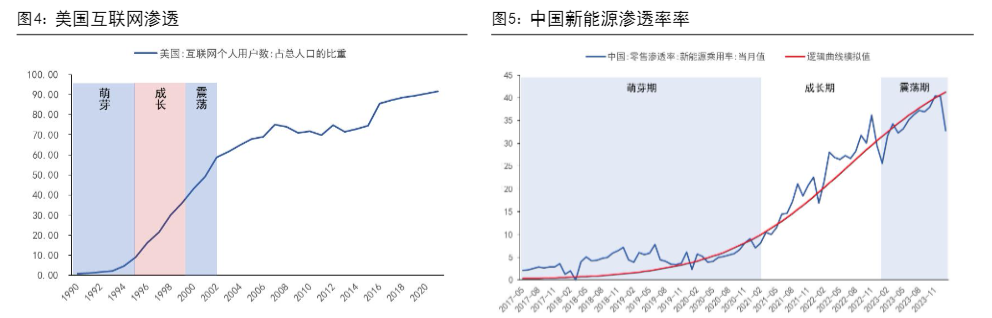

实际上,从更加小幅度的产业创新和经济波动来看,创新同样更多体现为增量作用。以美国2000年前后互联网产业和中国新能源产业为例,美国互联网产业发展历程中,互联网个人用户占比大致在1995年末突破10%,一般情况下把这个节点看作新兴产业是从萌芽到成长期的一个门槛值。同时期,纳斯达克结束1994年调整,进入长达连续5年的上行,此时也是美国互联网用户人数增量最大的时期。同样的,中国新能源车也是在渗透率曲线上行斜率最高的阶段实现了较大利润增长。

在宏观层面来看,对应全要素生产率的上升往往需要一个释放过程。康波所依赖的重大技术创新的诞生并不意味着宏观层面全要素生产率的明显上行。我们计算了美国1890年-1940年和1970年-2019年两个50年内全要素生产率的五年平均变化水平,发现全要素生产率往往在第30年左右达到最大增长。其背后的逻辑在于,重大基础创新需要一个从局部向各个产业渗透的过程,这种渗透最终带来了全社会层面全要素生产率上行。对应到微观层面,这种上行的高峰也对应了主要技术产品增量最大值点。

新基础创新的出现使得关键要素实现变迁,在相关基础设施的支撑下进而影响技术体系中占主体地位的主导技术群落发生变化,改变微观经济组织模式和宏观经济产业结构,从而形成了不同创新浪潮下特定的技术经济模式。资本积累方式、资本与劳动的要素结合形式均在新基础创新下发生改变。同时,这种改变往往不是平顺进行,而是以打破原有制度体系为代价,因而产生技术-制度范式的动态演变。现有研究中,按照鲍尔斯(2010)的理解,美国资本主义已经经历了三个阶段且目前正处于第四阶段。历史上,这里曾经有过竞争资本主义、公司资本主义和受调节的资本主义三个阶段,而目前正处于跨国资本主义阶段。每个阶段通过不同的社会积累结构得以定义。在不同阶段,资本形式、资本劳动关系和经济主体与政府的关系都在发生变化。

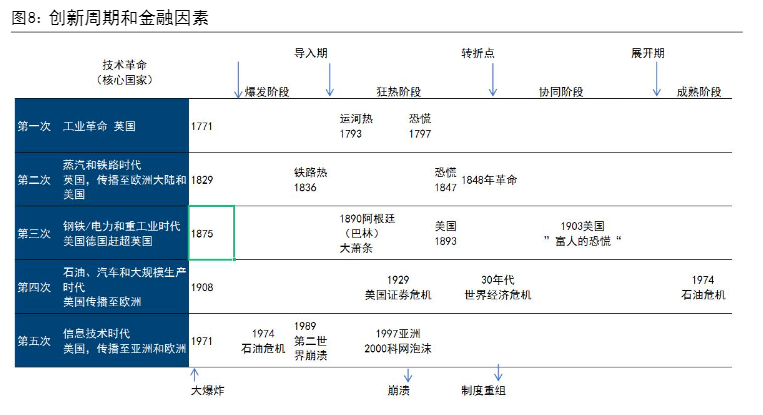

同时,技术的扩散过程也影响着金融资本的运动。新的技术开始进入到原本成熟的经济体系当中,打乱原有的社会结构,并链接起新的工业网络,建立新的基础设施,扩散新的和先进的行事方法。服务于主导产业的基础设施建设不断加强,技术开始出现大规模的扩散。高利润的回报助涨了金融资本的疯狂。虚拟经济与实体经济的背离越发明显,金融泡沫滋生。最终繁荣导致转折点的到来,技术泡沫的崩溃就是标志。从18世纪末期英国国内运河热,到1873年铁路金融危机,再到2000年互联网泡沫破灭,基本每次技术创新都经历着这样的过程。

康波定位:旧终章还是新序曲?

1、价格:“肉眼可见”的康波

根据历史发展中经济变动的实际情况,长波学者这么一般认为自工业革命以来全球经历了五次长期波动。对于各轮康波的起止年份和转折年份,由于不同研究者着眼点的不同,各类研究观点并非完全一致。但总体上看,对于前四轮康波,各类划分方法差异并不巨大。问题在于,在对1970年左右开启的第四轮康波下行阶段之后的划分认识上,不同研究争论极大。

一些观点认为,第五轮康波下行阶段开启于2000年互联网泡沫破灭,并在2008年次贷危机中走向萧条期,据此则目前我们目前已经处于第六轮康波启动阶段。MasaakiHirooka的《InnovationDynamismandEconomicGrowth》和马库·维莱纽斯的《第六次浪潮》均大致秉持这一观点。

与之针锋相对的,一些研究则认为本轮康波下行开启于2008年,据此则我们目前大致处在第五轮康波的萧条阶段。对于宏大叙事而言,上述五轮末还是六轮初的争论只是故事的一个插曲,似乎无伤大雅。但对于身处市场的我们而言,康波级别上的定位偏差足以葬送投资生命。在国内资本市场周期研究当中,康波的“出镜率”要远远低于库存周期,其中一个重要的原因或许就在于跟踪指标上的困难。在库存周期研究中,产成品存货、PPI和PMI等一系列经济数据是可观测的,也确实存在着3-4年左右的周期性波动。这样可观测、可验证的数据结论让人安心。

那么,在康波当中,是否存在一个“肉眼可见”的量化指标以供我们定位和研究呢?有!追本溯源地讲,康德拉季耶夫在1925年其著作《经济生活中的长波》当中首次提出康波的概念,其所依赖的核心变量是批发价格水平。而在后续研究中,康波研究大家诸如范杜因等也使用价格方法对康波进行划分。其所依赖的核心论据是图9当中1935年之前部分。但是,1939年以后价格开始不停上涨,康波似乎不再成立。

对于这一问题,新近研究中,安瓦尔谢克提出了一种观点。他认为,在价格当中无法再观察到康波的一个重要原因是金本位制的解体和国家通货的兴起。他发现,在康德拉季耶夫的数据中实际上有两种不同的价格水平的表现形式:以国家通货为表现形式的价格水平,也是他以图形方式展现的价格水平;以黄金为表现形式的价格水平,他选择以表格形式列在书后。

直到1925年,也就是他的数据结束的时候,两种价格表现形式都展示出了相同的模式。但是1939年之后,只有黄金价格系列继续呈现长波。1790年以来黄金计价下价格走势呈现显著康波规律。我们参照安瓦尔谢克的做法,测算记录了1790一2010年美国与英国商品相对黄金价格的变化路径,如图10所示。图中同时汇报了各种普遍性危机与大萧条发生的时间,这些危机通常在价格长期下行的过程中开始。从这一测算结果看,以黄金计价的商品价格仍然存在60年左右周期性波动,康波从未消失。且在每一轮康波萧条阶段,往往对应着价格的快速下行和触底,而从萧条到复苏的转折则往往对应价格回升。而从这一测算结果来看,当前以黄金计价的商品价格水平几乎处于历史底部,据此我们应当处于第五轮康波萧条期。

3、创新视角下康波萧条期的另外两个证据

除此之外,还有两个证据证明我们正处于康波萧条阶段:第一,1900年至今证据显示萧条期均对应专利数量见顶下落。从创新对康波的策动作用来看,Korotayev等(2011)研究揭示了1900年至今每100万人口每年授予的专利数量动态中异常清晰的康波波动。总的来说,在康波上升阶段,我们看到每百万专利授权数量相当稳定地增加,而在康波下行期间,我们观察到它相当明显地减少,特别是每一轮萧条期均对应专利数量见顶下落,复苏则对应了专利数量的见底。这一波动背后的逻辑在于,真正基础性的创新总是稀缺的,而基础创新普及后,往往得到大规模应用,也就伴随着大量改进创新,这些改进性的创新对应了康波当中专利的上行阶段。而随着旧有基础创新发掘潜力的枯竭,改进的余地越来越小,康波也就进入萧条阶段。

其次,1800年至今证据显示萧条期到复苏期转折必然对应微观新企业数量显著上升。从创新的载体——微观企业的数量来看,我们整理了美国纽约州1800年至今新成立企业数量的变化情况,发现在过去每一轮康波从复苏阶段均对应新企业数量的显著上升。其逻辑在于,旧有企业往往难以承载新的基础创新,新的主导技术的兴起必然催生出大量新兴企业。而从这一指标情况来看,到2023年为止,我们仍处于新设立企业数量的下行阶段。

综合以上证据,我们认为,当前处于康波第五轮萧条阶段的证据更为充分,因此,在后续行文中,我们将遵循如下康波阶段划分:

康波图景:萧条期下的断裂重塑

1、萧条期下国家间的赶超与竞合

宏观上看,在一轮完整的康波周期当中,在康波中期,追赶国相对于主导国往往技术进步水平显著加速。如第三轮康波中美国技术水平增速大致在1930年左右大大快于此前主导国英国,在第四轮康波当中,日本技术进步水平也在1965年左右显著高出美国。这一现象背后的逻辑在于,创新诞生后,即开始在不同国家间的扩散过程,对于后发国家而言,从国外引进技术和创新是实现经济起飞的“捷径”,这几乎是全球惯例,尤其是在起飞的早期阶段。由此导致追赶国在技术进步的开启和达峰时间上滞后于主导国,而在上行力度上强于主导国。由此带来追赶国在宏观总量上向主导国的逼近。

微观上讲,在康波当中,主导国与追赶国的合作也是创新突破产能瓶颈得以广泛普及的基本前提。仅以近年来苹果和特斯拉两个例子来看,2011年长期主导苹果供应链的库克上任CEO,开始把苹果公司生产基地转移到亚洲。来自中国的富士康,便在此后苹果的生产转移中成为了其全球最大的代工合作伙伴。而随着中国智能手机出货量放量过程,苹果总市值在2012年全年从3000亿美元上升至超过6000亿美元。另一例则是特斯拉。特斯拉早在2012年就已经交付MoedlS车型,并在次年实现首次扭亏,但在此后的发展中,特斯拉长期面临所谓的“产能地狱”问题。直到2019年底,上海超级工厂开始交付,特斯拉产能约束问题才在一定程度上得到解决。

但是,当一轮康波步入到萧条阶段,创新所带来的红利趋于枯竭,此时主导国和追赶国之间则往往会从合作逐步转向对立冲突,同时追赶国自身也开始面临压力。具体来看,萧条期宏观变化包括全球贸易下行、追赶国增长压力和追赶国金融压力三个方面。在贸易全球化方面,康波萧条期更容易出现逆全球化浪潮。回顾全球化历史,9世纪初,瓦特改良版蒸汽机在船只和火车上的使用大幅降低了运输成本,成为贸易全球化的一个重大催化剂。但是,1879年后,第一轮逆全球化抬头,为保护本国幼稚工业,德国和美国在与英国的竞争中开始奉行保护主义政策,全球贸易进入停滞期,直到一战之前才短暂地恢复。在第三次康波衰退和萧条阶段(1920年-1929年,1929年-1937年),作为主导国的英国和作为追赶国的美国冲突大大加剧。为了应对经济大萧条,美国国会通过了《斯姆特-霍利关税法》(Smoot–HawleyTariffAct),该法案将美国的平均关税水平从40%提高至47%,并对上千种产品提高了关税。1921年英国实行《保护工业法》,对6000多种工业品的进口加征33.3%的从价税;1922年美国实行所谓“竞争性的关税”,平均税率超过30%;欧洲大陆国家和印度、澳大利亚等国也分别提高了工业品或农产品的进口税率。在第四次康波尾端,作为主导国的美国和作为追赶国的日本也同样爆发贸易冲突。1975年后美国频繁对日本发起“301调查”,“半导体战”和“电信战”贯穿了70年代末到80年代美日贸易。

同时,就主导国和追赶国经济力量对比来看,康波萧条期往往对追赶国影响更为剧烈,使得主导国与追赶国之间GDP增速差出现显著上行。自1855年以来,在历次康波萧条期当中,追赶国所遭受的增长压力无一例外均大于主导国,如1880年代英国与德国、1930年代英国与美国及1970年代美国与日本。其中的原因在于,当康波步入萧条阶段后,追赶国往往要面临外部压力和内部转型等多方面问题,增长压力随之上升。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)