2024船舶行业报告:新周期下的增长机遇

1. 新一轮船舶大周期已至,中国造船业最为受益

1.1. 船舶制造:军民结合,资金、技术、人力密集型先进制造业

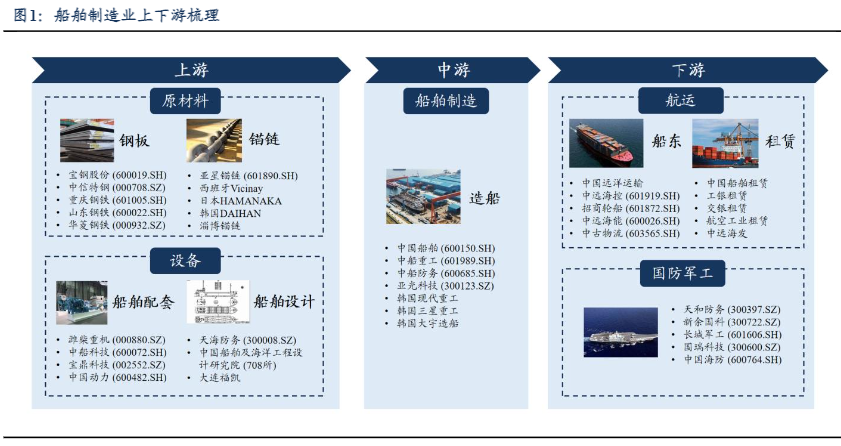

船舶制造业服务于水上交通、海洋开发和国防安全,为军民结合的战略性先进制造业。船舶产业链可分为上游原材料(钢材)、配套零部件和船舶设计,中游船舶制造,下游航运、能源开发、国防等。

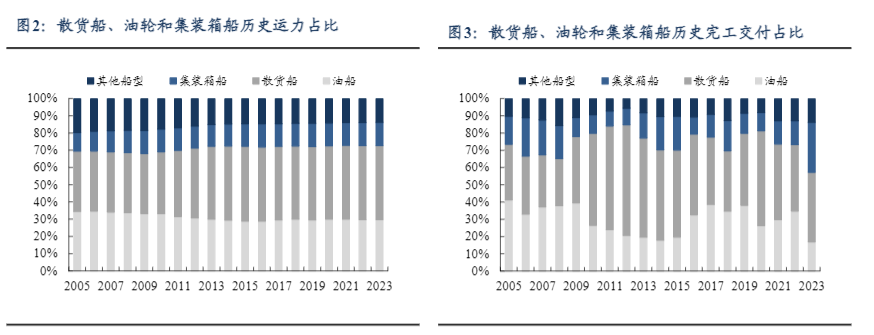

散货船、油轮、集装箱船为三大主力船型,占全球运力比重合计86%。船舶可分为民用船和军用船。民用船按用途,又可分为货船、客船、科考船等。本文集中于船舶制造核心品类——货船(即运输船舶)的供需分析。货船按用途可进一步分为散货船(Bulk Carriers)、油轮(Oil Tank)、集装箱船(Container ship)、液化气船(LPG船和LNG船,Liquefied Gas Carrier)、化学品轮(Chemical Tanker)、特殊用途船舶(滚装船、牲畜运输船等)等。其中,散货船、油轮和集装箱船为主流船型,2023年完工交付量(以载重吨计)分别占比40%、17%、29%,且截至2023年底,三类船全球运力占比分别为43%、30%、13%。

1.2. 船龄到期和环保公约为本轮周期上行动力,供给刚性下中国船舶制造业最为受益

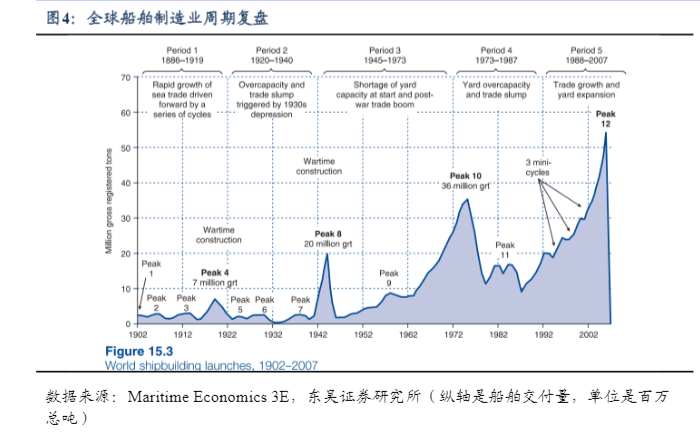

1.2.1. 十年维度的长周期赛道,供需共振驱动本轮周期上行船舶行业周期长达20-30年,本轮景气周期始于2021年,目前仍处上行阶段,头部船厂中国船舶集团订单量已经排到2027年。根据《MaritimeEconomics》,过去一个世纪全球造船业发展可分为五个大周期,十二个小周期。最近一轮大周期为1987-2007年,亚洲特别是中国经济的发展带动贸易复苏,航运需求增加,造船产能复苏。1993年全球造船产量翻番,达到2000万GRT,2007年达到6200万GRT,为1987年低谷的5倍。而后受到金融危机影响,全球航运需求向下,且供给端产能过剩,行业周期向下。

由于船舶制造业周期较长,当周期下行时,新造船需求大幅减少,尾部船厂有足够时间出清干净。2008年金融危机后,大量船厂关停倒闭,2023年全球活跃船厂(至少有一艘1000+GT在手订单的船厂)数量为337艘,为高峰时期2008年1022艘的33%,2023年全年造船交付量较2010年的峰值水平下降64%,下行期间行业产能逐渐出清。当新一轮周期到来时,由于供给刚性,船厂产能往往供不应求,订单量价齐升。

本轮周期启动自2021年。船舶制造业的长周期与船舶本身特征相关。船舶具有二十年以上的长寿命、一年半至三年的长生产周期和长扩产周期。与此同时,供应链转移、商品库存周期、地缘政治冲突等因素会放大周期的波动。经济扩张或是军备竞赛等时期造船量会大幅增加,容易导致运力过剩,行业周期属性易被人为放大。我们判断由于(1)船厂产能弹性削弱,日韩造船业随中国崛起而萎缩,相对中国缺少劳动力投入,产能扩张受限,国内产能扩张速度则受资金等因素约束,(2)环保政策趋严,航运业能源切换导致行业技术壁垒提高,本轮周期供给刚性更强,周期上行将持续相对更长的时间。

本轮上行周期需求端的驱动力源于以下三方面。(1)船龄到期,更新替换需求驱动订单增长。根据Clarkson,2023年12月全球商船船队平均船龄达到13.7年,为2009年以来的最高水平(不包括总吨位小于5000吨的小型船舶),集装箱船队平均船龄达到14.3年,这是自1993年该公司开始收集此项数据以来的最高值,油轮平均船龄达12.9年,也创下20年来的新高。船队船龄到期带来更新替换需求。

(2)2021-2022年航运高峰后,航运公司现金流改善。2021-2022年全球经历航运高峰:(1)大流行时期,美国放水提升消费者需求,出口订单增长,集装箱货物海运需求快速提升,与此同时供应链受阻,无法满足需求,运价飙升。(2)俄乌冲突打击全球供应链,推升运价。运价的大幅上涨使航运公司现金流明显改善,资产负债表修复,有足够的钱来下订单。

(3)航运业碳中和产能升级:国际海事组织(IMO)2019下半年开始实施两大船舶新规,要求全球船舶燃油硫含量上限从3.5%降至0.5%、商船强制设置压舱水处理系统,该类政策一方面增加船舶附加值,另一方面部分船龄较长的船舶额外加装环保装置并不经济,环保政策将加速不经济船型的拆解、拉动新船需求。

1.2.2. 新周期下中国船厂最为受益,关注中国船舶供应链我国为全球第一大船舶制造国,本轮周期最为受益。中国船舶业经过市场化改革、拓展海外市场,2010年起造船完工量跃居世界第一,取代日、韩成为世界造船第一大国。当前我国船舶制造业正迎供给端船厂崛起、产能升级,需求端持续旺盛的窗口期。过去多年的工业的发展强化了我国船舶制造配套产业链的实力,近两年钢材等原材料价格、汇率强化了中国船厂的比较优势,产业政策也为行业发展提供了支持。2023年中国(按载重吨计)船舶订单交付量、在手订单量、新签订单量占比分别为51%、51%、64%。

国内政策支持船舶行业发展与产能升级。船舶工业为我国高端装备制造业重要组成部分,从国民经济“七五”计划到“十四五”规划,船舶行业支持政策从“发展船舶制造业”发展到“推进船舶制造业高端化、智能化、数字化发展,加快船舶工业智能化与绿色化改造”,产业结构优化,附加值提升。2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出要加快高耗能高排放老旧船舶报废更新,大力支持新能源动力船舶发展。新能源动力船舶成为周期上行驱动力之一,同时船舶附加值将持续提升。

国内头部造船集团在手订单饱满,船厂经营业绩拐点初现。国内头部造船厂自2021年前新签订单开始上行,手持订单覆盖率提升至一年以上,产能利用率逐季提升。各船厂业绩拐点滞后于订单,自2024年开始回升。

未来船厂盈利弹性有望持续释放。船厂利润释放节奏慢于订单,主要系:(1)前期订单受钢价、汇率影响,高利润率订单尚未兑现业绩。本轮上行期船价虽然自2021年开始上涨,但同期钢价同样高位运行。2022上半年钢价开始回落,同时人民币汇率开始下行,订单盈利质量才有所改善。未来高利润率订单占比将持续提升,这一业绩改善趋势将愈加明显。(2)行业下行期船厂计提较多减值,影响仍在逐步消化。

2. 建议关注订单量利齐升、业绩兑现的头部船厂

2.1. 中国船舶:国内最大的综合性造船龙头,业绩拐点已现

公司为中国船舶集团旗下核心军民品造船上市公司,是国内规模最大的综合性造船龙头。公司前身为沪东重机,1998年在A股上市。2006年沪东重机完成股权分置改革,将53%的股权无偿划转给中国船舶集团。2007年中船集团将外高桥造船、中船澄西、远航文冲三个优质民品主业企业资产注入沪东重机并整体上市,更名为“中国船舶”。2020年,公司迎来重大资产重组,注入江南造船和广船国际,进军军用船舶造修领域,进一步拓宽了业务范围。2022年4月,公司完成对广船国际的增资,并剥离了中船动力的全部股权,实现了资产结构的优化。经过多次借力资本市场,中国船舶已成为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船上市公司。

中国船舶工业集团直接控股,与旗下经营主体共同构成完整造船平台。截至2024年3月31日,中国船舶工业集团直接持有中国船舶44.47%股权,通过中船海洋与防务装备间接持股4.86%,合计持股49.33%,为控股股东,国资委为公司实控人。公司旗下拥有江南造船、外高桥造船、广船国际和中船澄西四大控股子公司,形成完整的军民船修造一体产业链。此外,公司还参股中船柴油,拓展柴油动力业务。

中国船舶产品线贯穿船舶海工装备产业和海洋科技应用产业两大板块,涵盖造船、修船、海工以及机电设备四大业务。公司以控股型上市公司的模式运营,旗下江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西等实体船企分别承担不同的业务侧重点,形成了完整的船舶行业产业链。江南造船擅长军船及特种船型建造;外高桥造船则专注于民船、大型邮轮、海工平台的建造;广船国际和中船澄西则主要从事船舶修理改装及机电业务,并涉及军辅船和特殊船型的建造。

江南造船造船业务军用舰船;东方红3号、科考船、极地破冰船、汽车运输船等各类特种船舶;远望系列、大型海监船等公务船;大型/超大型集装箱船;液化气船(LPG船、乙烷/乙烯运输船、LNG船)外高桥造船造船业务大型邮轮;好望角型散货船、纽卡斯尔型散货船、超大型矿砂(VOLC);7000TEU中型箱船、18000TEU及20000TEU超大型集装箱船,30万吨级VLCC、15.8万吨苏伊士型油轮和10.9万吨冰区加强型阿芙拉型油轮;

双燃料汽车运输船海洋工程FPSO、半潜式、自升式(JU2000E、C346、CJ50)钻井平台、海工辅助船等广船国际造船业务军辅船;公务执法船;成品油/化学品船(MR)、阿芙拉油船、超大型油(VLCC)、超大型矿砂船(VLOC);8.2万吨散货船、灵便型液货船、半潜船、LNG/燃油双燃料及各类客滚船;16000TEU超大型集装箱船,极地模块运输船、极地凝析油轮汽车运输船等特种船修船业务集装箱船、液货船、起重船、滚装船、半潜船、豪华邮轮、特种舰船等各类船舶中船澄西造船业务3.5万吨-8.5万吨系列散货船、支线箱船、MR油船三大主流船型及自卸船、沥青船、化学品船、重吊多用途船、木屑船等特种船修船业务船舶改装(自卸船改装、海上浮式储油船(FPSO)修理、集装箱船加长改装、汽车滚装船改装、全损船复活改装、水泥船改装、大型矿砂船改装转运平台、牲畜船改装、橙汁船改装、滚装船/客滚船改装、船舶节能减排改装、大开口船加长改装、居住船改装以及气体船修理、绿色环保节能型船舶改装);常规修理(船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程)。

收入变动主要来自于资产重组与并表,船舶修造为基石业务。复盘历史,2006年前公司经营主体为沪东重机,营收体量较小;2006年资产重组并表后营收规模大幅增长,2006-2008年船舶行业景气度上行,公司营收从117亿元增长至277亿元,CAGR为53%;2008年全球经济危机导致航运需求下降,外部事件冲击与船舶下行周期共振,导致2009-2018年船市持续低迷,公司收入震荡小幅下降。2019年公司完成重大资本重组,经营主体新增江南造船、广船国际,营收规模再上新台阶。分产品来看,船舶造修业务作为公司的核心业务,2013-2023年平均占比74%,动力装备及海洋工程业务收入占比持续降低。

多重影响因素叠加,利润波动较大,2023年利润增速回正。2006年后公司净利润主要经历四个阶段:①2006-2011年:船市由盛转衰,2009年开始交船难显现,净利润增速下滑但仍有订单交付贡献利润;②2012-2017年:船市持续低迷,民船延期交付,盈利大幅下滑,其中2016-2017年大额亏损主要系计提部分海工低价合同减值;③2018-2022:合并江南造船、广船国际后营收大幅增加,但盈利能力仍处于低位,主要受原材料成本上涨、人民币升值、计提大额减值等因素影响,导致净利润不随营收同步增长。④2023-2024Q1:盈利能力增强,净利润翻负为正,2023年公司实现归母净利润30亿元,同比增长1615%,2024年Q1实现归母净利润4亿元,同比增长821%。

在手订单创新高,看好全球船舶龙头景气上行+盈利修复。2021年以来全球航运和造船市场超预期回升,船舶行业开启新一轮订单上行周期,公司作为全球龙头充分受益。2021年公司各项业务新订单显著回暖,其中新船订单132艘、修船订单24.3亿元、风塔订单18.5亿元、柴油机订单732台,均为历史新高,2022年及2023年公司新接订单仍处历史高位。我们认为在船舶新一轮上行周期开始以及钢材价格回落、船价上升的催化下,高毛利订单的交付将逐步修复公司盈利水平。

2.2. 中国重工:军船修造龙头,在手订单饱满

中国重工是中国船舶集团旗下核心军工业务控股型公司,是我国主要军船及配套装配制造主体。公司由中国船舶重工集团于2008年设立,2009年上市并将集团内12家主要船舶装备公司和4家科技型研究所注入公司,上市之后经历多次资本结构变化,中国船舶重工集团也逐渐将旗下核心军民品资产和配套业务资产注入上市公司,最终形成了全面的军民品业务版图。目前中国重工旗下拥有15家重点军工企业,主营业务包括军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大业务板块。主营产品包括水面和水下舰艇总装、舰艇装备、鱼雷水雷等水中兵器以及相关配套。

中国重工由中船重工直接控股,大船投资及武船投资为一致行动人。截至2024年3月31日,中国船舶重工集团直接持有中国重工34.53%股权,通过大船投资、武船投资、北海船厂间接持有10.17%股权,合计持股44.7%,为公司控股股东,其中大船投资及武船投资是一致行动人,国资委为公司实控人。公司生产经营业务主要通过下属各子公司进行,覆盖船舶造修全周期。

按照用途,公司业务可分为军船业务和民船业务。在军船业务领域,公司是海军装备主要供应商,产品包括航空母舰、潜艇、水面战斗舰艇、军辅船等;在民船领域,公司产品主要包括散货船、集装箱船、油船、气船等。按照业务板块,公司业务可分为海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他五大业务。

公司营收波动较大,整体承压。自2009年上市以来,公司就处于船舶行业下行周期中,营收波动较大,其中2013-2014年新船市场阶段性复苏,2014年公司实现营收610亿元,为上市以来最高点,整体来看收入端持续承压。分产品来看,海洋运输装备(民船)收入占比逐渐提升,海洋防务及海洋开发装备(军船)收入占比逐渐下降,民船成为公司主要收入来源。2023年海洋运输装备/舰船配套/舰船制造及修理改装/海洋防务及海洋开发装备收入占比分别为30%/19%/18 %/21%。

2021年起盈利能力底部回升。公司净利润受船周期下行影响较大,2011年开始公司净利润持续承压,毛利率及净利率持续下降。直至2021年,在全球船舶行业景气度上行背景下,公司盈利能力迎来底部反转,2023公司实现归母净利润-7.82亿元,同比大幅减亏,销售毛利率/净利率均有小幅回升,2024Q1公司实现归母净利润1.35亿元,同比增长103.63%,盈利能力向好发展。

在手订单充裕,行业景气上行迎量价齐升。2021年全球航运需求恢复与船周期共振,公司军民船新增订单大幅好转,2021-2023年公司各项业务新增订单合计同比增长42%/13%/11%,累计订单同比分别增长6%/14%/38%,在手订单充裕,保障未来业绩。此外,此轮上行周期中由于行业产能短缺,龙头议价能力提升,单吨造价不断提升,公司作为龙头充分受益于行业量价齐升,静待订单交付释放业绩。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)