2024广西经济观察:区域发展与战略分析

一、区域经济基本面情况

2023年广西经济平稳健康发展,工业增速恢复增长,财政实力维持稳定。2023年,广西实现名义GDP 27202.39亿元,同比增速4.10%,人均GDP 54005元,同比增速3.53%,保持稳定增长。工业端,广西制造业转型升级顺利,已经形成特色化产业集群,工业增速恢复至6.60%。23年广西财政运转良好,一般公共预算收入实现增长。

1.1区域定位与发展战略

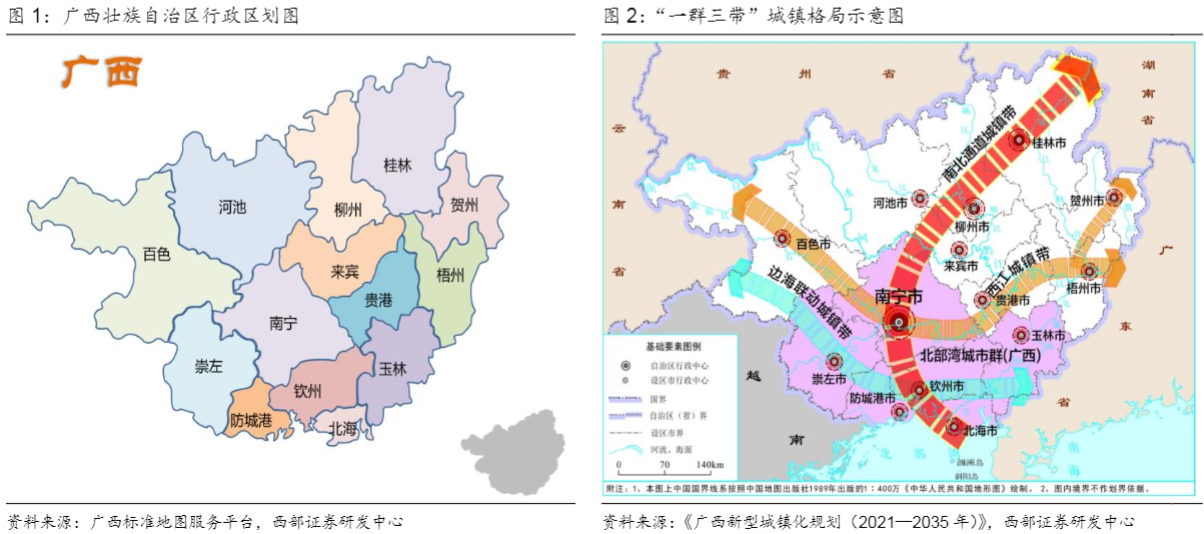

广西地处祖国南疆,与广东、湖南、贵州、云南相邻,并与海南隔海相望,是中国西南地区唯一有出海口的省区。南濒北部湾、面向东南亚,形成了“背靠大西南、毗邻粤港澳、通衢东南亚”的独特区位。从行政区划来看,广西下辖南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左14个地级市,其中南宁、玉林、崇左、钦州、防城港、北海组成了北部湾经济合作区,是国家西部大开发和面向东盟开放合作的重点地区。2015年,中央赋予广西“三大定位”新使命,要求广西构建面向东盟的国际大通道,打造西南、中南地区开放发展新的战略支点,形成“一带一路”有机衔接的重要门户。围绕这一使命,广西不断完善自身产业体系,持续推进西部陆海新通道的建设。

2021年,自治区政府正式发布《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,旨在配合西部大开发的国家战略,抓住机遇形成“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局。具体来看,高水平推进“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展,需要以共建西部陆海新通道为事关发展全局的牵引工程,以北部湾国际门户港为海陆交汇门户,以南向为引领,以东融为重点,以北联和西合为协同,全面对接粤港澳大湾区建设,协同西南、西北、中南地区深化与东盟国家、RCEP 国家和“一带一路”沿线地区合作,把独特区位优势转化为开放发展优势。深度参与澜沧江—湄公河次区域合作、中国—东盟东部增长区合作,积极对接RCEP 规则,全面对接粤港澳大湾区建设,主动对接海南自由贸易港、成渝地区双城经济圈建设,打造面向东盟更好服务“一带一路”的开放合作高地。

就各地市的发展战略而言,着力构建“一群三带”城镇格局。《广西新型城镇化规划(2021—2035年)》提到,以沿海、沿江、沿边、沿交通主干线为依托,以沿线城镇为节点,发展壮大北部湾城市群,增强南北通道城镇带、西江城镇带、边海联动城镇带集聚效应。高标准建设南宁都市圈,提升南宁核心城市综合功能,建设面向东盟开放合作的区域性国际大都市、“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市,建成城区常住人口超500 万、具有浓郁壮乡特色和亚热带风情的生态宜居特大城市。加快副中心城市建设,发挥柳州、桂林市的区位、产业、交通、文化旅游等优势,完善城市功能,提升城市品质,发挥辐射带动作用,加快打造广西副中心城市。积极培育区域中心城市,统筹推进新区建设和旧城改造,完善基础设施,增强对周边城镇的辐射带动,形成新型城镇化发展的重要区域中心城市。

1.2经济基本面

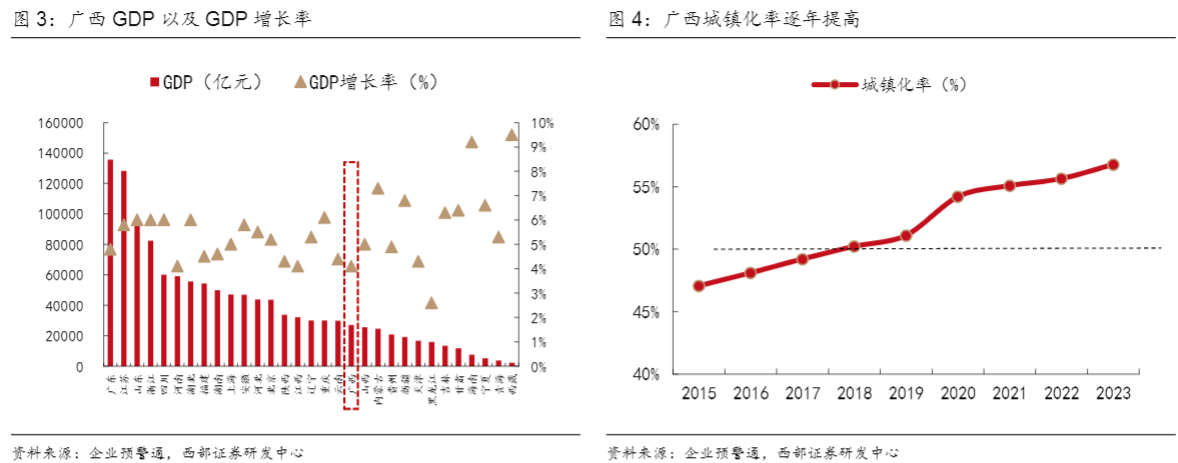

广西经济实力位居西部前列。2018-2023年广西GDP与人均GDP均保持增长。广西GDP从2018年的1.96万亿元增长到2023年的2.72万亿元,复合增速8.50%,GDP总量超过贵州、新疆等西部省份。2018-2023年广西人均GDP从39837元增长至54005元,复合增速7.90%。

广西城镇化率增速较快,发展潜力大。2018年广西城镇化率超过50%,意味着从乡村型社会到城市型社会的历史性转变。2023年广西城镇化率已提升至56.78%,在全国排第25,相较于周边省份广东(75.42%)、湖南(61.16%)和江西(63.13%)广西城镇化率仍有较大的发展潜力和空间。

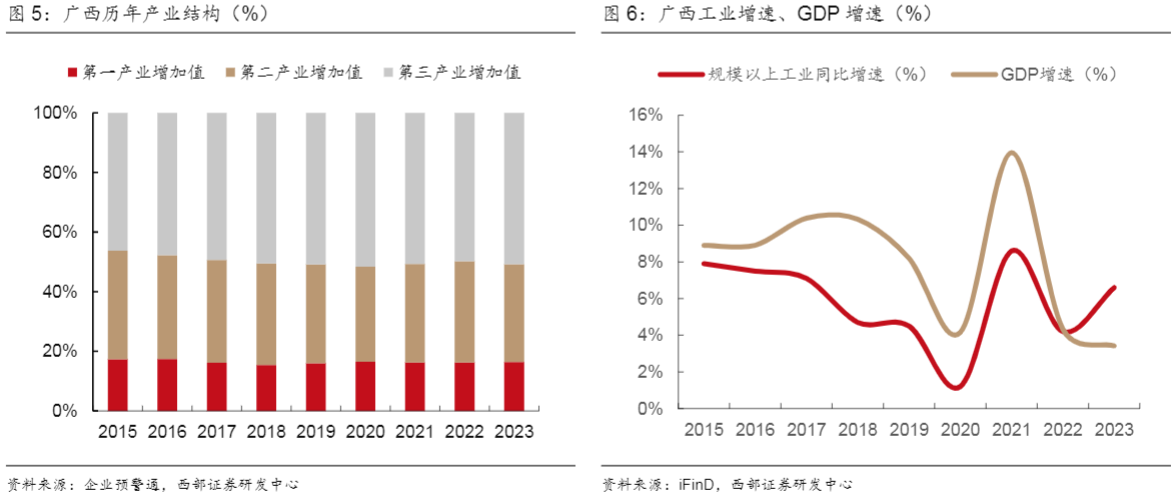

广西产业结构较为稳定,呈现“三二一”的发展格局。2023年广西三大产业增加值分别为4,468.18亿元、8,924.13亿元和13,810.08亿元,分别同比4.65%、-0.16%、5.48%。从产业结构来看,三大产业结构比为16.43:32.81:50.77。总体而言,第三产业增速较快,对广西GDP的贡献最高。

广西工业增速对经济发展的影响明显。2015-2023年,广西工业增速走势与GDP增速变化接近。2018年后,受新旧动能转换、产业转型的影响,广西工业增速出现下滑,2017-2020年,工业增速从7.10%降低至1.20%,影响GDP增速从10.39%降至4.16%。2023年广西工业转型成果初显,工业增加值增速回升至6.60%。

1.3产业布局:“765”现代产业体系

2022年1月14日,广西壮族自治区人民政府印发《广西工业和信息化高质量“十四五”规划》。《规划》提到要重点打造“765”现代产业体系,即“做优7大传统产业、做大6大新兴产业、做实5大特色产业”,主要内容包括:

(1)推动制糖、有色金属、机械、汽车、冶金、建材、石化化工等传统产业提层次、强实力,推动全产业链优化升级,向高端化、智能化、绿色化转型升级,到2025年,全区传统产业产值力争超过1.7万亿元;

(2)强化驱动创新,培育壮大新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、生物医药、新材料、绿色环保等新兴产业,推动新兴产业快成长、上规模,到2025年,全区新兴产业产值力争达到7000亿元左右;

(3)立足产业基础及港口、矿产和林木资源等特色优势,做实特色食品、木材加工、现代轻工纺织、茧丝绸、精品碳酸钙等特色产业,推动向规模化、标准化、品牌化发展,到2025年,全区特色产业产值超过6000亿元。

自2021年全面启动工业振兴三年行动的决策部署以来,广西工业跑出加速度,目前已形成10个千亿元产业,其中食品、冶金、汽车三个产业产值超过2000亿元。以制糖为主的食品工业是广西支柱产业之一。2022年,广西食品加工规模以上企业有900家,实现工业产值3080亿元,成为全区工业产值突破3000亿元的大产业。

广西具有丰富的农产品加工资源,成品糖年产量735万吨,居中国第一;建成中国重要的沿海粮油加工基地;打造了螺蛳粉、六堡茶、山茶油、茉莉花、罗汉果等特色农业加工品牌;柳州螺蛳粉及特色米粉、水牛乳、甘蔗糖、六堡茶、桂酒、合浦月饼等成为国家级重点地方特色食品产业集群。广西食品加工产业目前已形成以粮油加工、制糖加工、肉类加工、乳制品制造等为重点、门类较齐全的食品工业体系。

2023年自治区工业和信息化厅印发实施《广西食品工业高质量发展“十四五”规划》,巩固区域食品工业的优势,力争2025年食品制造实现规模以上工业产值3500亿元。汽车产业是广西另一重要支柱产业。汽车产业本身为广西的传统优势产业,2022年广西全区汽车产量为177万辆,在全国各省份中降序排名第六,仅次于广东、上海、吉林、重庆和湖北。在新能源车市场份额持续扩张的背景下,以柳州为代表的广西汽车产业也在积极转型。2022年,柳州新能源汽车产量已占据全国1/7。

“十三五”时期,汽车于广西形成千亿级别产业集群,并有东风柳汽、广西汽车集团等数个百亿级车企已经落地广西,“十四五”规划中,汽车多次出现在自治区产业布局中,未来将继续作为重点产业带动全区工业增长。

1.4 人口情况

广西常住人口规模位处中上游。2023年广西常住人口总数为5027万人,在全国31个省份中降序排名第11位,位于云南(4673万人)、贵州(3865万人)和山西(3465万人)之上。

广西户籍人口持续增长。2014-2020年,广西户籍人口增长较快,年均复合增速为0.85%,并于2020年突破5000万大关。2023年广西户籍人口数为5743万人,同比0.20%,增速相对放缓,符合国家由数量转向质量的人口发展趋势。广西人口自然增长率仍保持正增长。2020年以前,广西人口出生率均维持在1.30%以上。此后略有下滑,2023年出生率为0.80%。自然增长率与出生率类似,2017年达到峰值0.89%,随后有所回落,但仍显著高出全国人口自然增长率。

广西人口年龄结构呈现“中间降,两头升”的特征,符合全国人口发展趋势。0-14岁与65岁及以上人口比例较2016年均有所升高,2023年0-14岁与65岁及以上人口比例分别为23.00%与13.81%,较16年分别提高了0.92和3.86个百分点。

1.5 核心城市土地与房地产市场

2023年广西土地成交额有所下滑。2023年广西土地成交额全国降序排名第20位,为427.54亿元,同比下降38.35%,下降主要受全国土地出让金整体下滑的影响。2023年广西成交土地平均溢价率为4.99%,较去年上升2.54个百分点,主要受土地限价放开的影响。

1.6 城市建设情况:城区扩张仍有空间

广西建成区面积位列全国中游。建成区面积是指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。2022年广西建成区面积为1809.48平方公里,降序排名全国第13位。但广西城区人口为1027.98万人,相对较少,人口密度为0.57万人/平方公里,低于全国均值(0.70万人/平方公里),仍有较大的增长空间。

广西各地市城区面积分化较大。2022年,南宁市建成区面积为480.25平方公里,为建成区面积最大的地市,第二大城市柳州建成区面积为261.52平方公里,其余城市均在200平方公里以下,仍有8个地市建成区面积不足100平方公里。

城区人口超100万人的仅有南宁市(284.45万人)、柳州市(136.59万人)和桂林市(105.79万人)三个地市。南宁、柳州人口密度处于广西中游,仍有流入空间。2022年南宁市、柳州市的人口密度分别为5922.96、5222.93人/平方公里,分别排广西各地市的第6、7位,未来人口流入的空间较大。

1.7 整体财政实力稳健

广西整体财政实力平稳,23年一般公共预算收入恢复增长。2023年广西实现综合财力6770.06亿元,同比上升0.85%,在全国各省份中排名21位。23全年广西实现一般公共预算收入1783.80亿元,同比上升5.69%,其中税收收入增速较高,同比上升16.3%,主要原因为制造业中小微企业大额缓税在23年入库。中央对广西的支持力度较大,2023年转移性收入为4105.60亿元,位居全国前十。

二、广西区域战略:大力发展向海经济

习总书记在2017年4月、2021年4月和2023年12月三次考察广西时,先后强调要“打造好向海经济”、“大力发展向海经济”、“解放思想创新求变向海图强开放发展,奋力谱写中国式现代化广西篇章”。广西沿海沿江沿边,其濒临的北部湾海域面积广,大陆海岸线长,沿海分布10多个港湾,是西部陆海新通道的关键门户,天然具备出海的区位优势。同时,广西自治区资源禀赋优越,工业体系门类齐全,基础设施完善,为产品出海创造了良好的条件。

广西实现向海经济战略的核心在于全产业整合配套发展。目前广西制造业的核心产品主要分布于产业链中游的生产环节,主要涵盖汽车零部件加工,钢铝原材料精加工等,覆盖电子、机械、纺织品、化工材料等多个行业。但是受限于当地产业规模,部分企业经营分散,研发环节缺失等问题,导致广西与其他发达沿海地区的向海制造业产业链条存在一定差距。

为优化资源配置,真正实现产业集群化释放规模优势,2021年自治区政府办公厅推出《广西向海经济发展战略规划》。战略规划中重点建设平陆运河经济带,于柳州打造制造业高质量发展示范区,并将北部湾建成国际一流港口。在内部政策支持与东盟区域合作的推动下,广西将依托其区域优势,完成产业结构的升级转型,在更高水平的开放中迎接本次发展机遇。

2.1平陆运河:连接西部陆海新通道

平陆运河起于南宁横州市,经钦州市沿钦江进入北部湾,连通了西江干流与北部湾海港。“平陆”二字取自南宁西江干流平塘江口和钦江干流入口钦州市陆屋镇。平陆运河先导工程于2022年8月动工,初步设计于23年1月获批,预计至2026年12月底建成运河主体。根据初步设计成果,运河投资总概算为727.19亿元,全长134.2公里。平陆运河将与中欧班列有效衔接西部地区的重要贸易枢纽,形成从重庆至北部湾出海口的西部陆海新通道,释放广西向海潜力。

平陆运河作为西部战略中的重要通道,连接了广西地区的重点城市与重要口岸,运河的建成将缓解广西内河航运的压力,降低西南地区出海货运费用。广西现有的西江航道现已非常拥挤。目前广西货运出海主要有两个方向,一条经陆路由公路铁路联运至北部湾港等出海口,另一条则是由内河航运,沿西江经梧州进入广东,然后从珠三角港口群入海。

而梧州长洲水利枢纽船闸年通过量至少连续两年超过长江三峡枢纽,已严重超负荷运营。修建一条连通广西内河航道与北部湾入海口的运河迫在眉睫。平陆运河经济效益显著。运河建成后相较过去从广州出海较大缩短了航程,并带动西部陆海新通道沿线地区节约运输费用52亿元以上。尤其对于南宁、柳州等主要地市,平陆运河—北部湾港江海联运在出海距离上,相比于西江—珠三角港口群具有较大优势。

平陆运河建设进展顺利,三大枢纽完成浇筑,已进入船闸主体施工新阶段。自22年3月平陆运河立项以来,国家发改委、财政部等相关部委对平陆运河的规划建设、科技研究、资金补助提供了大力支持,各项前期准备、手续批复快速推进。22年8月开工后,运河建设维持着极快的施工进度,关键工序假期从不停工。

水运依然是中国重要的货运通道,具备重要价值。2023年我国全年货物运输总量556.8亿吨,其中水路运输93.7亿吨,公路运输403.4亿吨,铁路运输50.1亿吨。水运具备运量大、成本低、能耗少、污染小的特点。广西的产业体系以传统产业为主,对于煤炭、矿石、钢材等大宗货物具有较大的需求,水运在成本及运能上更具优势。

珠江水系四省(自治区)内河货运量可观,平陆运河建成后或将继续增长。2012-2019年珠江水系货运量维持高增速,从4.84亿吨上升至10亿吨。疫情期间货运量经历短暂下跌后,23年已开始恢复增长。平陆运河建成后,珠三角港口将不再是广西内河水运的唯一出海口。平陆运河—北部湾港联运距离与成本的优势会通过西江航线进入广东,以及原先采用海铁、海公联运出海的货物转向平陆运河出海,这将改变西南区域货物出海格局。

平陆运河对西南地区水运结构的优化将吸引更多货物经南向通道出海,促进产业布局优化调整,形成运河经济带,提升沿江经济带,加快向海经济发展。根据北部湾海洋发展研究中心测算,预计2035年、2050年平陆运河货运总量将分别达到9550万吨、12000万吨。平陆运河的修建不仅能带动沿线地区的经济发展,并将激活整个西部陆海新通道经济走廊。

2.2 柳州:产业体系高质量发展,打造广西现代制造城

柳州作为广西副中心城市,向海经济辐射区中的重要制造业枢纽,具备坚实的工业基础。第五次经济普查数据显示柳州市共有各类市场主体37万余户,是广西最大的工业城市。柳州市规模以上工业企业有1325家,产值过亿的工业企业超400家。

2022年全市工业产值超4000亿元,占全省约1/5。柳州市工业门类齐全,涉及全国41个工业大类中的34种产业。柳州不断推动传统产业转型,同时积极布局前沿产业。柳州市全力推动汽车、钢铁、机械三大传统优势产业向价值链高端延伸,分别提高汽车新产品研发能力,优化钢铁产品结构,推进机械产业加快向智能制造升级。

柳州市新能源汽车产量逐年扩张,实现了传统汽车工业向新能源汽车产业的转型升级。2020年,凭借宏光MINIEV销量的高速增长,柳州抢占新能源汽车新高地,成为了微型电动车领跑者。2022年,柳州新能源汽车产量达66.7万辆,增长38.38%。柳州市新能源汽车产量占全国1/7。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)