2024氢能产业报告:政策驱动下的快速发展期

一、上游:政策持续催化,绿氢发展进入加速阶段

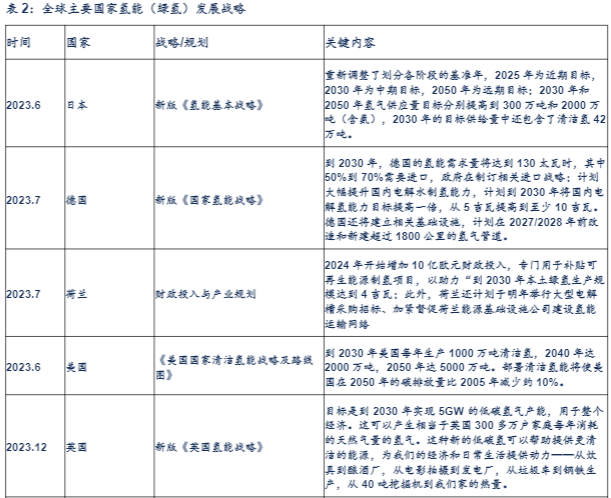

1.1海内外政策加持,绿氢供给提升

2024年中国政府工作报告中,氢能作为新兴能源被首次提及。报告指出,要加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。在此之前,2022年3月发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确了氢能在中国未来能源结构中的战略性定位,制定了中国氢能产业阶段性的发展目标,并提出了氢能丰富的应用场景,是我国首个氢能产业的国家级中长期规划。在规划中,氢能和氢能产业的战略定位被明确为:未来国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、战略性新兴产业和未来产业的重点发展方向。规划以每五年为一个阶段,明确了各阶段的氢能和氢能产业发展目标,除交通领域的试点应用外,规划还强调氢能在工业和能源领域的多元应用。2023年8月,国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,系统构建氢能制储输用全产业链标准体系,有助于提高氢能产品技术门槛,降低产业链各环节的衔接成本,从而促进氢能产业高质量发展,这也是首个国家层面氢能全产业链标准体系建设指南。

绿氢制取政策上,主要为各地立项管理的方式,发放绿氢项目专项补贴以及放松危险化学品安全生产许可。由于绿氢项目具有多能互补、绿电与制氢耦合发展的特性,其建设项目中既包含绿电发电部分,又包含制氢部分,在项目立项管理上存在多种管理方式的交叉。氢能作为能源进行产业化生产属于新兴事物,各地仍在探索制氢项目所应适用的立项管理方式。2023年11月10日内蒙古自治区能源局发布了《内蒙古自治区风光制氢一体化项目实施细则2023年修订版(试行)》,在项目立项管理方面,内蒙古自治区鼓励风光制氢一体化项目和氢能应用项目由盟市能源主管部门实施一体化备案;青海省发改委2022年12月印发《青海省促进氢能产业发展的若干政策措施》,明确对于绿氢项目,要落实《国家发展改革委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》和《青海省电力源网荷储一体化项目管理办法(试行)》有关要求,绿氢项目原则上等同于配置储能,在立项方面以按照电源项目进行管理为原则。

绿氢生产无需取得危险化学品安全生产许可,政策松绑或成为行业发展的加速器。氢气属于《危险化学品目录(2015版)》中的危险化学品,按照以往的管理模式,制氢企业属于危险化学品生产企业,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的规定,应取得《危险化学品安全生产许可证》。河北省成为首个对绿氢项目“松绑”危化品管理的省份,其在2023年6月印发的《河北省氢能产业安全管理办法》中明确规定,绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可。在河北省之后,吉林省在2023年11月印发的《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省氢能产业安全管理办法(试行)的通知》也明确绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可。2024年2月26日,内蒙古自治区能源局等三部门联合发布《关于加快推动氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,并且太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

2023年以来,海内外绿氢产业均呈现显著增长态势。根据IEA和高工氢电产业研究所(GGII)《全球电解水项目数据库》,截至2023年12月底,全球在建及规划电解水制氢项目装机总规模高达856GW,其中已开工在建项目制氢装机合计超16GW,且落地速度不断加快,带动全球电解槽市场需求快速增长。海外在建及规划绿氢项目以欧洲为主,占比超过50%。中东和澳大利亚已建成绿氢项目较少,但规划绿氢项目规模显著增长。沙特未来城NEOM绿氢项目是海外目前在建的最大绿氢项目之一,将释放2GW制氢电解槽需求。荷兰、澳大利亚等地区均规划建设GW级绿氢项目。全球绿氢项目进展方面:根据势银《2023势银氢能与燃料电池年度蓝皮书》,截至2023年10月,全球运营、在建、可研、规划等电解槽装机项目合计826GW,排名前三的地区为欧洲、大洋洲、拉丁美洲;其中,中东和北非、撒哈拉以南非洲地区和拉丁美洲在2023年增长势头强劲,项目规模较2022年实现了翻倍增长。截至2023年12月全球仅少部分项目已运营,共计966MW,规模以上占比0.1%;数量上占比14.8%;近三分之一项目进入可研阶段,大部分规划于三年内建成。

1.2,绿氢比例有望逐步提升

目前氢气制取路径仍以煤炭、天然气、化石能源为主。制氢来源包括化石能源制氢、工业副产气制氢、电解水制氢、其他可再生能源制氢等方式,根据制氢工艺和二氧化碳排放量的不同,可分为灰氢、蓝氢和绿氢三种路径。其中,灰氢由化石能源制取,制氢过程中排放二氧化碳等温室气体;蓝氢是在灰氢的基础上利用碳捕捉封存技术(CCUS)减少生产过程中的碳排放;绿氢由电解水制氢或生物质等其他环保方式制氢。根据IEA统计,2022年全球低碳排放氢气产量不足100万吨,仅约占全球氢气总产量的0.7%;2022年中国绿氢产量占氢气总产量的0.9%,不足1%。总体来看,中国制氢路径以煤制氢为主,全球制氢路径以天然气制氢为主。

根据截至到2023年10月已经宣布开始投建的制氢项目数据,IEA预测到2030年,低碳排放量氢气产量将占据总产量的20%,且其中有70%以上的低碳排放氢气由电解水路径制取。

电解水制氢是理想的绿氢制取技术之一,其中碱性电解水制氢技术发展最为成熟。相较于其他制氢方式,电解水制氢具有绿色环保、生产灵活、产氢纯度高等特点,是一种理想的绿氢制取技术。电解水制氢的主要技术有:碱性电解水制氢(ALK)技术、质子交换膜电解水制氢(PEM)技术、阴离子交换膜电解水制氢(AEM)技术和固体氧化物电解水制氢(SOEC)技术。碱性电解水制氢技术是国内最早实现工业化的电解水制氢技术,发展最为成熟,目前占据市场主导地位;PEM电解水制氢技术处于商业化初期,近年来产业化发展迅速;SOEC技术和AEM技术仍在研发示范阶段,发展势头迅猛。

根据势银等,2023年电解槽累计中标规模合集1970MW,其中中标量排名前三的企业分别为派瑞氢能、阳光氢能和隆基氢能,对应中标规模分别为246.5MW、208MW、187MW。2023年电解水制氢已公开项目的技术路线以ALK为主,项目数量占比约83%,少量项目采用PEM和SOEC。由于目前中国大标方电解水制氢行业还处在发展初期,除了央企、国企等大型项目公开招标以外,多数具有量产能力的企业都具有各自的市场开发渠道,其中企业方邀标项目、议标项目等非公开项目也不在少数,根据势银数据,通过其对已具备量产产能的企业进行调研,包括派瑞氢能、隆基氢能、阳光氢能、考克利尔竞立、三一氢能、天津大陆、长春绿动、赛克赛思、安思卓、康明斯恩泽等一众企业统计各家2023年所有中标项目,根据企业统计口径,截至2023年12月中旬,中国2023年电解水制氢中标项目市场规模达934.89MW,其中ALK项目占比高达83%,TOP3企业市占率高达68%。

1.4重点企业介绍:

隆基绿能科技股份有限公司致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司,以“善用太阳光芒,创造绿能世界”为使命。作为光伏龙头企业,隆基绿能致力于探索“绿电+绿氢”解决方案。2021年3月,全资控股子公司西安隆基氢能科技有限公司成立。2021年5月,隆基绿能智慧能源馆启用,隆基首个“零碳工厂”落地云南保山。2021年10月,隆基首台碱性水电解槽下线。2022年5月,隆基氢能入围中石化绿氢示范项目。2023年2月,隆基氢能面向全球发布新一代碱性电解水制氢设备ALKHi1系列产品。公司一直进行电解槽技术的研究和创新,其中碱性水电解槽在技术上已经进入行业领先行列。公司在电解槽领域的产能正在迅速扩张,截至2023年末,隆基绿能电解槽产量达到2.5GW。

阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。阳光电源在电解槽领域的研究主要集中在质子交换膜水电解(PEM)技术。2023年公司在研讨会上发布了国内首款、最大功率SEP50PEM制氢电解槽,引起业内强烈反响。公司的产品可再生能源制氢系统,包括PWM制氢电源、制氢设备和智慧氢能管理系统。公司推出的PEM电解槽具有高效率、安全可靠、寿命长、环保等特点。2024年2月28日,300Nm3/hPEM在日本东京全球首发,推出柔性制氢技术,惊艳国际舞台。

无锡华光环保能源集团股份有限公司重点发展能源和环保两大产业,秉承“共建清洁低碳生活”的使命,已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的服务体系。2022年2月16日,公司与大连理工大学合作成立“零碳工程技术研究中心”。2022年10月,成功研制开发了产氢量为30Nm3/h的碱性电解水制氢设备。2023年4月11日,公司1500Nm3/h碱性电解槽产品正式下架,标志着公司进入规模化电解水制氢,具备批量生产交付能力。目前,公司已经形成了年产1GW电解水制氢设备制造技术。公司在2023年11月参加中能建合格供方投标,并入围供应商名单。

二、关键零部件国产化助力氢燃料电池车快速发展

2.1燃料电池汽车定义

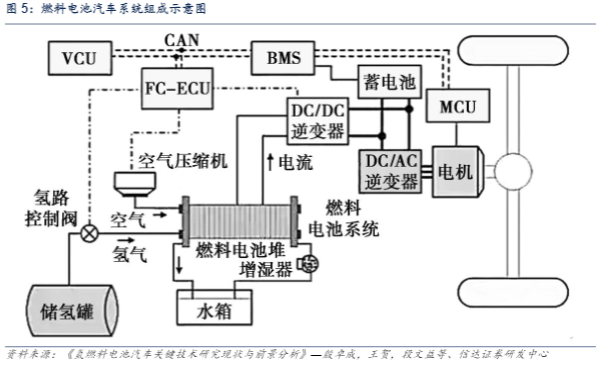

与传统燃油(燃汽)汽车及纯电动汽车工作原理不同,燃料电池汽车通常是利用质子交换膜燃料电池(PEMFC)技术提供电能驱动整车系统运行的一种新能源汽车。燃料电池汽车主要由燃料电池发动机系统、电机系统、辅助电源系统、车载储氢系统、整车控制系统(VCU)等部件构成。燃料电池汽车的工作过程是由燃料电池发动机系统经过电化学反应输出低压电流,之后通过DC/DC逆变器增压并与辅助电源系统耦合,共同驱动电机系统以及整车运行,行驶过程中可通过控制系统(VCU)输出指令,从而调节导入燃料电池发动机系统内参与电化学反应的氢气与空气流量,实现对燃料电池输出电流的相应控制,最终实现燃料电池汽车速度、扭矩的精准调控。

燃料电池汽车具有明显优势:能量转化效率高、零碳排放、低温性能稳定、响应速度快、比能量高、续航里程长、加氢高效便捷、安全性能好、可适应大吨位重载工况、工作运行效率高、运行过程无污染且无噪音等。同时,制约其规模化应用的瓶颈也较为突出:在燃料电池汽车扩大推广的制约因素中,经济性是当前急需突破的一个问题。燃料电池汽车主要涉及车辆购置成本和燃料使用成本两方面。随着整个产业链的完善和技术提升,燃料电池购置成本越来越低。而受制于氢气制储运加系统成本居高不下,部分燃料电池汽车的使用成本仍远高于燃油车和电动车。雄韬氢雄副总经理唐廷江博士介绍道,目前行业氢-油能耗平衡点为35元/kg,随着实际装车的增多,燃料电池发动机仍需要提高效率来保证长距离运输的经济性。雄韬将降低氢耗方法归纳为“五步走”,分别为:提升电堆效率,增加能量转化率;降低辅助功耗,为电池减负;提高氢气利用率,减少未反应氢气排出;优化整车热管理、做好能量分配管理;进行用户端培训、规范操作降氢耗。通过这五步走,雄韬已让燃料电池汽车氢-油能耗平衡点达到40元/kg。

燃料电池是利用电化学反应将燃料化学能转化为电能的发电装置。根据所使用燃料类别与电解质特性不同,通常将燃料电池分为:甲醇燃料电池(DMFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、碱性燃料电池(AFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)等。各类燃料电池工作温度、燃料类型、发电效率、主要应用领域有所不同,但总体结构与工作原理基本相同。

相较于其他类型燃料电池,质子交换膜燃料电池具有能量转换效率高、工作温度低、氧化剂为空气、电解质无腐蚀性、动态响应速度快、副产物环保、运行无噪声、能量可循环利用等优点;同时也存在使用贵金属材料成本较高、对燃料氢气纯度要求高等不足。因此,相对于其他燃料电池,质子交换膜燃料电池综合性能最优、应用最为广泛、目前已成为燃料电池汽车的主流技术,并且在固定式、便携式发电装置中得到大量应用。

2.2燃料电池汽车发展现状

根据中国汽车工业协会公布的燃料电池汽车产销数据,2023年全国燃料电池汽车产销数据分别为5631辆和5791辆,同比增长55.3%和72%。在政策推动下,中国正致力于以氢能交通应用为先行领域推动氢能产业的高质量、规模化发展,通过燃料电池汽车产业链联动带动氢能产业技术革新和成本下降。在燃料电池应用技术和国产化程度方面仍有进步空间,但总体发展已进入实质性商用阶段,中国的氢能及燃料电池汽车市场已在应用场景开拓、应用产品开发、市场生产销售、基础设施配套等方面取得突破。2020年9月,财政部等五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,提出选取符合条件的城市群围绕燃料电池关键核心技术开展产业化攻关,采取“以奖代补”的形式推动示范应用,争取用4年左右时间加快带动相关基础材料、关键零部件和整车核心技术研发创新,构建完整的燃料电池汽车产业链。2021年8月和12月,财政部等五部委先后发布《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》、《关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知》,分别批复了北京、上海、广东、河北和河南城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作。2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》,《规划》以每五年为一个阶段,明确到2025年,燃料电池车辆保有量约5万辆,据此估算2019-2023年燃料电池汽车保有量年均增长约33%。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。