2024行业竞争格局报告:龙头企业溢价机遇分析

1. 供需矛盾拖累企业盈利,龙头穿越周期彰显韧性

1.1. 当前A股企业盈利承压的宏观经济背景:总需求增速中枢放缓、供给端结构性产能过剩,供需矛盾压制工业品价格复苏,与2014-2015年较为相似

日益严峻的供需矛盾拖累工业品价格,是当前我国企业盈利承压的症结所在。截至2024年4月,我国PPI已连续19个月负增,工业产能利用率自2021H2起进入下行区间。需求端,疫后疤痕效应及房地产投资退坡造成内部有效需求承压,外部需求景气部分填补内需空缺,但去全球化趋势下依靠出口进一步拉动经济增长的空间较为有限;供给端,一些传统工业(氧化铝、钢铁等)及新兴优势制造业(如光伏、电动汽车产业链等)因前期扩建产能集中投放或终端需求放缓而出现供给富余、产能闲置,其中部分环节由于供给格局分散,大小厂商为保卫市场份额不愿联手减产挺价,全行业陷入“以价换量”的“囚徒困境”。

供给结构性过剩对企业盈利的侵蚀已经体现在上市公司财报中。当前全A“资本开支/折旧摊销”处于1.9+高位且近3年来趋势性缓慢扩张,而需求端营收增速自2021年起见顶下行,需求走弱叠加中高强度的扩产,上市公司固定资产周转率在2021与营收同步见顶,随后步入下行通道,一方面是单位产出消耗的固定成本提升,另一方面是供过于求导致价格下行,2022-2023年全A毛利率降至10年维度最低水平,ROIC(投入资本回报率)自2021年后持续回落,自2024一季度已低于4%,接近2015及2020年低点。

眼下的经济状态对我国而言并不“陌生”。2014-2015年,我国同样出现总量经济增长放缓、工业品供需结构性失衡的问题。彼时GDP实际增速由2013年的7.77%下行至2014年的7.3%,并于2015年正式进入“6+%”时代,而2009年“四万亿”刺激下以地方政府为主导的固定资产投资一度高速扩张,待政策刺激下的需求繁荣“退潮”后,诸多产业出现“产能过剩”。2015年全年,水泥/焦煤/螺纹钢价格跌幅分别高达20%/26%/28%,同年A股上市公司营收陷入负增长,固定资产周转率由2012-2013年的3.2%左右下滑至低于3%水平,ROIC则由此前3年的5%左右回落至3.6%。

1.2. 需求放缓、总量弱增的“逆境”往往是行业供给格局优化、龙头市占率提升的“契机”

我们发现,以沪深300为代表的大市值公司在过去1-2年的“弱需求”环境中,展现出更强的盈利韧性:2023年全A营收增速由前值6.2%迅速收窄至1.5%,在2024Q1又进一步下降至0.1%,接近零增长,同时归母净利润跌幅由2022年的-0.7%进一步走扩至2023/2024Q1的-2.5%/-4.6%;而沪深300在2023及2024Q1营收端增速均高于上市公司总体,且净利润降幅更低,即上市公司口径下,企业收入及盈利均呈现出一定程度的“马太效应”。无独有偶,在需求偏弱、产能过剩的2015年,A股营收及归母净利润同步陷入-3%~-2%区间的负增长,沪深300却在营收负增的条件下,实现净利润同比仅减少0.35%,几乎持平前值,两轮需求低增的“压力测试”下,上市公司龙头“抗周期”的盈利韧性凸显。

1.2.1. 需求低增长环境放大供需矛盾,市场竞争机制使得成本线偏高的尾部公司率先陷入亏损,拥有规模经济/技术优势/渠道壁垒的行业龙头彰显盈利韧性。

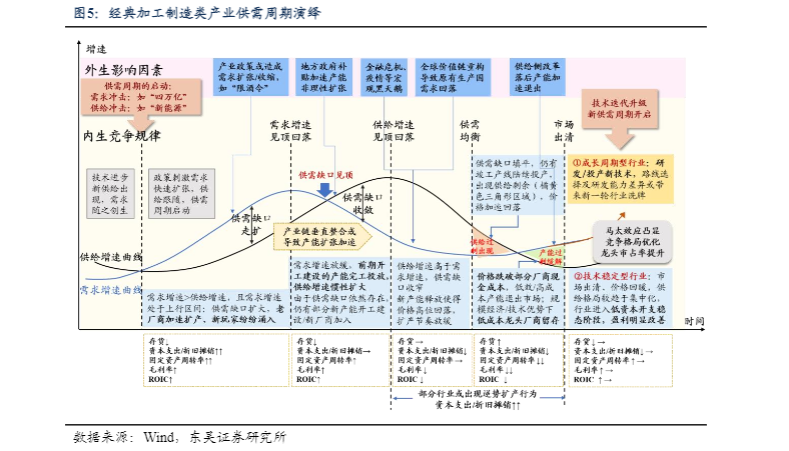

阶段一,成长期:需求领先供给、供需缺口走扩。该阶段需求爆发性增长,需求增速>供给增速,且需求增速仍处于上行区间。供需缺口不断扩大、终端价格上涨,老厂商加速扩产、新玩家纷纷涌入。此阶段,行业存货减少(被动去库)、“资本支出/折旧摊销”处于扩张区间/相对高位,固定资产周转率(多数情形下可以表征产能利用率)迅速提升,企业毛利率及ROIC(资本回报率)双双上行。

阶段二,繁荣期:供给“追赶”需求、供需增速先后见顶。该阶段需求增速放缓,此前供给加速投资阶段建设的产能陆续完工释放,供给增速惯性扩大。由于供需缺口依然存在,仍有部分新产能开工建设或新厂商加入竞争。此阶段,行业存货水位继续下降(被动去库),“资本开支/折旧摊销”维持相对高位、但进一步上升的空间较为有限,固定资产周转率、毛利率及ROIC仍处于上行通道。

阶段三,博弈期:需求增长不足、供需缺口收敛。该阶段需求增速回落至中低水位,理性情形下行业扩产节奏放缓,而新竣工产能继续投放,供给增速依然高于需求增速,供需缺口迅速收窄。新产能的投放使得终端价格快速回落。此阶段,行业存货筑底,“资本支出/折旧摊销”回落,固定资产周转率高位震荡,毛利率及ROIC调头下行。而厂商对于未来市场格局的博弈或导致扩张战略不能够及时收敛,“资本支出/折旧摊销”亦有可能延续上行。

阶段四,洗牌期:供给过剩与价格竞争。供需缺口被新释放产能填平(供需初次均衡),而产能建设周期的错配使得实际供给难以迅速“刹车”,供给剩余出现、价格快速回落。多数情形下(尤其是产品差异化水平低的行业)公司为保自身份额不愿联合减产挺价,厂商纷纷降价去库使得缺乏规模经济优势的尾部低效产能的现金成本线被击穿,高成本厂商退出竞争,供给加速回落、直至市场出清(供需再次均衡)。此阶段,行业出现垒库、存货高增,扩张战略变得保守、“资本支出/折旧摊销”进一步回落,固定资产周转率磨底,行业毛利率和ROIC下行至底部区间,但行业内部各公司盈利指标出现明显分化。

1.2.2. 仅依靠竞争机制淘汰富余供给或导致资源配置低效,经济新旧动能切换的“阵痛期”,供给侧改革加速劣质产能出清进程

过度的“价格战”行为侵蚀全行业利润,可谓“杀敌一千、自损八百”。持续性的低价竞争降低了要素配置效率、阻碍产业升级,且部分行业较难“一次性”完成产能出清。以彩电为例,1989年起以长虹为首的彩电公司开启第一轮降价竞争,随后陷入多轮降价、持续内卷的恶性循环。部分行业自律力度不足、市场化出清效率较差,宏观调控与产业政策指引推动供给侧改革,是行业走出“内卷”旋涡、修复盈利、提高发展质量的重要机遇。

上一轮供给侧改革启动于2016年。较大范围的产能过剩往往出现在经济新旧动能切换的“阵痛期”,此时经济增速中枢放缓,旧产能需求退坡、新供给形成不足,需求侧管理的政策效应边际减弱,供给侧“破旧立新”成为解决供需矛盾的关键。2015年中央经济工作会议定调“供给侧改革”,并于次年正式推动“三去一降一补”,通过提升高能耗成本、加快产能置换等方式化解钢铁、煤炭、水泥等行业过剩产能,上述行业终端价格在2016年迎来底部拐点,上市公司ROE再次进入扩张区间。

当前产能利用率偏低的现状已经引起政策端重视。2023年中央经济工作会议也提到“部分行业产能过剩”问题,2024政府工作报告再次强调“加强重点行业统筹布局和投资引导, 防止产能过剩和低水平重复建设”。此外,我们在4月21日的报告《新“国九条”对部分行业中长期格局影响的探讨》中指出,4月12日证监会出台的新“国九条”在融资端横向推动低效产能出清、纵向支持产业技术创新,中长期看将提升资源配置效率、实现供给侧改革的效果,对我国优势制造业高质量发展具有积极意义。而本周国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》(下称“《方案》”)指引产业绿色升级,或进一步加速供给侧产能出清。

具体看,尽管《方案》的政策核心侧重绿色转型而非“化解过剩产能”,但文中对于钢铁、石化有色、建材等八大领域提出具体的节能降碳约束性指标,通过“新项目非达标不准入”“能效基准水平以下的产能非改造即退出”的方式,能够间接实现了供给投放节奏调节,并加速低质量产能出清。值得一提的是,《方案》对于低效供给的调控不局限于传统意义上的高能耗行业,多晶硅、锂电池正负极等“新三样”产业链环节一并纳入规范。

眼下A股风格表现亦初步出现“切换”征兆。2023年12月中旬以来,长达3年的“小盘占优”风格出现阶段性逆转,“沪深300/万得全A”底部反弹约9.3%。2024年初至今(截至5月30日),全A回撤3.07%,而沪深300录得绝对收益4.76%,超额接近8个百分点。与此同时,从2014年以来的PE分位数看。沪深300/万得全A的PE分位数分别由2023年12月15日的10.5%/19.8%分位修复至2024年5月30日的42.1%/29.5%分位,即沪深300在比价优势下估值修复力度强于大盘。同时我们还观察到,自2023年8月起加速流失的北向资金,其净流出速度在年末开始放缓,并在今年1月中旬迎来拐点,而去年Q3-Q4沪深300相对大盘的弱势进一步强化,一个重要原因是外资的撤退及公募增量资金不足,使得偏好小市值标的的活跃资金掌握了存量博弈环境下的边际定价权,这也意味着偏好核心白马的北向出现回流后,沪深300的估值修复相应变得更为顺畅。

我们认为,外资重回净流入、大盘股的估值比价优势等均为中短期沪深300跑赢大盘的重要因素,而在中长期市场环境“逆风”与供给侧改革政策下,当前部分行业格局趋于优化,市占率提升、终端价格修复及资本开支放缓三重“福利”带来的盈利增厚效应或为上述行业龙头带来“竞争格局溢价”这也是流动性回补尾声及“低估值”比价优势填平后,支持龙头公司进一步跑出超额的基本面改善逻辑。

2. 关注行业的供给侧出清与龙头的“竞争格局溢价”

供给侧产业调整政策加持下,本轮结构性供需失衡的改善速度将快于单纯的市场化出清进程,我们建议关注当前供给侧竞争激烈、预期产业格局随产能出清而趋于集中化的行业,把握行业龙头的“竞争格局溢价”。

我们选取了一些当前阶段典型“产能过剩”、未来有望缓解供需失衡、实现产能出清的行业,建议关注:中上游氧化铝、钢铁,新能源板块的锂电池上游、光伏产业链,地产链水泥、装修建材等部分环节的行业龙头投资机会。

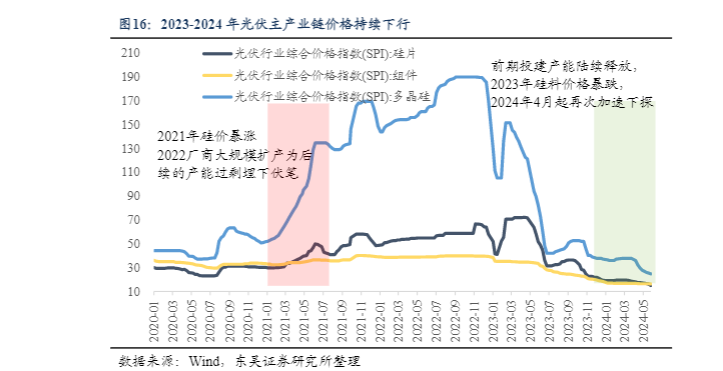

2019年以来光伏装机高景气、硅料等环节盈利高增吸引大量资金投入扩产,2023年起由于前期投建产能的集中释放,光伏产业链价格迅速回落,其中高纯晶硅全年价格跌幅高达80%。2024年以来,由于需求端新增装机增速回归理性,产业链价格延续下跌,硅片、硅料相继跌破成本价。从上市公司财报看,今年Q1光伏主产业链相关环节营收规模同比十位数下滑、毛利率较2023年显著回落,企业投入资本回报率转负,而组件环节“存货/总资产”仍处于周期高位,去库效果欠佳。而行业普遍采取“内卷式”竞争策略,2023年行业“资本开支/折旧摊销”较前值进一步上升。板块各环节龙头隆基/通威/晶澳/中环一季度净亏损23.5/7.9/4.8/8.8亿,行业已经正式进入洗牌整合期。

尽管目前光伏产业链价格仍处于下行区间,但对于行业供需格局的预期正在改善。供给端,一方面是价格跌破成本线导致供给增速放缓,年初以来陆续出现硅料硅片项目停产检修、待开工产线延期建设的现象,另一方面是行业协会及国家政策有意规范行业供给。5月17日召开的“光伏行业高质量发展座谈会”提出加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励兼并重组、畅通市场退出机制,随后国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》(下称“《方案》”)明确要求新建多晶硅能效需达行业先进水平;需求端,《方案》将部分地区消纳红线由95%放松至90%,为风光装机带来增量空间。随行业盈利恶化挤出尾部供给、自律组织及政府文件打击无序竞争,光伏行业产能出清进程或将提速。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。