2024年清洁能源行业发展报告

1深耕核电主业,积极布局新能源

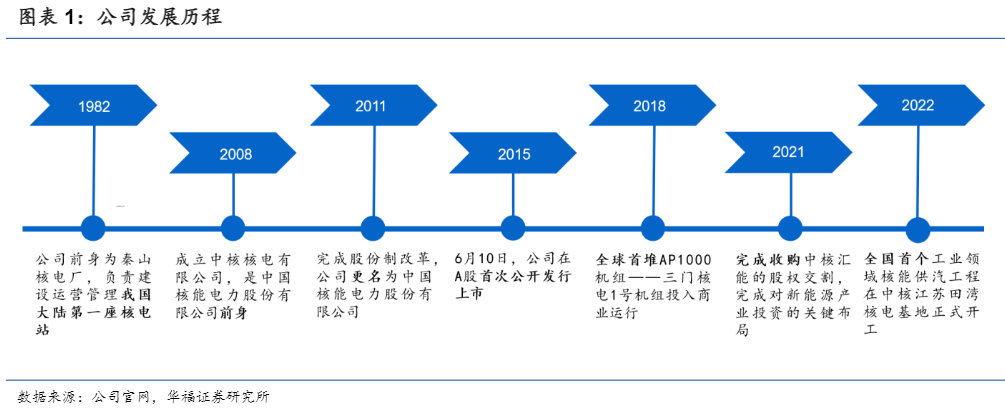

围绕核风光等清洁能源布局,致力于成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商。公司前身为1982年成立的秦山核电厂,负责建设运营我国大陆第一座核电站。2011年公司完成股份制改革,更名为中国核能电力股份有限公司。2015年6月A股上市,是首家A股上市的纯核电公司。2018年全球首堆AP1000机组商运。2020年收购中核汇能,2021年完成收购,实施“核电+新能源”的产业发展战略。2022年全国首个工业领域核能供汽工程正式开工,2023年顺利完工建成,公司积极探索核能综合多用途利用。此外2023年公司签署《委托管理协议》暨关联交易,约定将中核集团新华水电的57.65%股权及经营管理权委托给公司行使,公司与新华水电资源协同,利于增强公司系统化开发能力。公司持续深耕核电主业、积极开拓风光板块、托管水电公司等,致力于成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商。

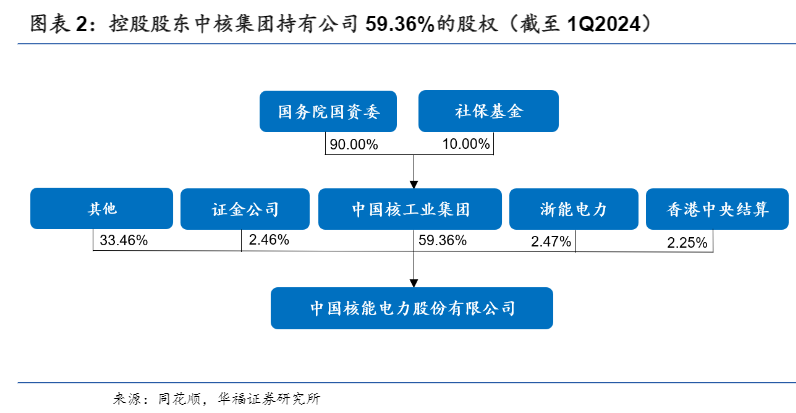

公司控股股东为中核集团,股权结构稳定。截至1Q2024,公司控股股东为中核集团,持有59.36%的股权,公司股权结构稳定。实际控制人是国务院国资委。集团完整产业链优势保驾护航,公司核电业务动能稳固。控股股东中核集团拥有完整的核科技工业体系,包括天然铀的勘探开采、核燃料制造、核电技术研发、工程建设总包,到整个核燃料循环及后端的放射性废物处理处置等,为公司发展提供了坚强后盾。中核集团是国内唯一的核燃料生产商、供应商和服务商,具备快速响应的核燃料服务能力。公司与中核集团下属燃料采购企业、组件加工企业签订10年长期协议,能够有效锁定燃料采购规模和价格,保障公司稳定的成本结构和燃料来源,有助于公司核电业务的稳健发展。

三大核心产业五大业务板块,公司产业布局明晰。公司三大核心产业为核能、非核清洁能源以及战略新兴产业,其中核能产业包括核电、核能多用途利用(核能供暖、核能供汽等)、核电技术服务三大业务板块;非核清洁能源主要包括新能源发电;战略新兴产业包括钙钛矿电池项目(有望未来几年内落地)、同位素、储能等。公司产业布局明晰,以核能为主业,大力开拓新能源市场,积极探索战略新兴产业,拓展培育经济增长点。公司规划2025年在运装机达56GW,核能多用途利用打开新局面,核电技术服务产值实现“翻一番”,非核清洁能源成为百亿级产业,敏捷清洁技术产业取得突破。

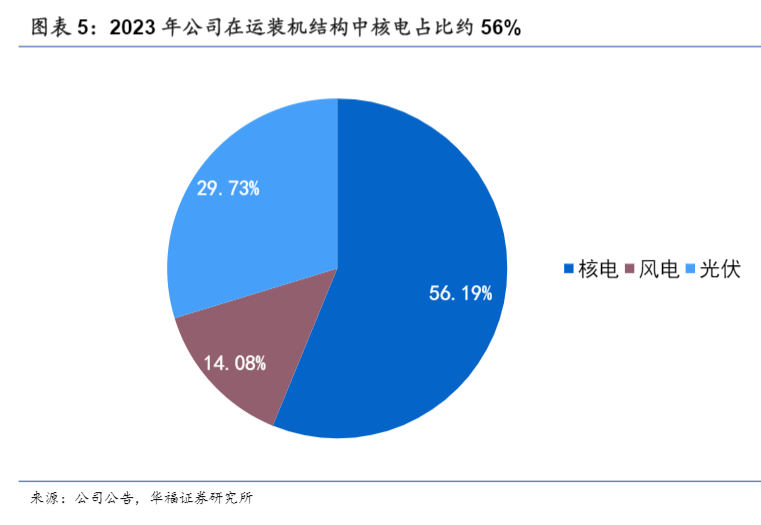

23年公司在运装机核/光/风分别占比56.19%/29.73%/14.08%,结构以核电为主。截至2023年,公司在运的控股核电机组共25台,总装机容量达到23.75GW,占比在运装机规模的56.19%。公司拥有风光在运装机18.52GW(风电5.95GW+光伏12.56GW),占比分别为14.08%、29.73%;另控股独立储能电站0.65GW。此外公司核电在建及核准待建机组15台,装机17.57GW;风光在建9.73GW;另控股在建独立储能电站0.65GW,公司在手资源丰富。

电力板块中核电是主要的创收业务,风光业务收入跨越式增长。2023年公司营收749.57亿元,其中电力板块占比97.74%。电力板块收入结构中又以核电为主,2023年的核电收入占比电力板块的86.61%。核电是公司主要的创收业务。此外公司风光收入呈快速增长态势,由2018年的0.38亿元增长至2023年的98.09亿元,CAGR高达204%。

预计未来随着设备折旧到期有望增厚利润,短期的铀价波动对公司生产成本影响有限。固定资产折旧在营业成本中的占比最大,为38.67%。公司运营的核电机组平均(价值量加权)折旧周期为25-30年。二代机组设计的运行时间是40年,三代机组是60年,到期后可通过技改延寿,一台机组运行年份可达80-100年。公司折旧年限远小于公司的运行年限。公司早年投产的秦山二期、秦山三期或有望在十五五期间陆续折旧到期,增厚公司利润。

此外燃料及其他材料占营业成本的22.19%,仅次于固定资产折旧占比。核燃料中天然铀占比10%。2022年至今铀价涨幅明显,但是燃料及其他材料成本占比稳定在22%左右。由于公司签订的是10年长协,短期的现货铀价波动对公司生产成本影响有限。值得注意的是,近年归母净利润随着装机增加迎来稳步增长,公司业绩稳中向好,短期燃料成本的波动与公司业绩关联度相对较弱。此外公司入股了中核铀业,依托集团的全产业链优势,保障公司核电机组安全稳定运行。

营业收入稳步增加,归母净利润持续增长。2018-2023年公司营业收入CAGR为13.78%,归母净利润CAGR为17.53%,营收和归母净利润均总体呈增长态势。其中2019年公司归母净利润同比下滑2.62%,或系2019年1月至11月三门2号机组因设备故障机组小修,停机较长时间,未取得发电收入但固定成本仍需计入当期成本。2020年归母净利润同比大幅增加26.02%,或系2020年三门复产。1Q24公司实现营业收入179.88亿元,同比增加0.53%;归母净利润30.59亿元,同比增长1.18%。主要系公司发电量同比提高,带动公司收入同比增加,同时财务费用等费用同比减少。

利润率呈上行趋势,财务费用率降幅明显。2018-2023年,公司毛利率稳定保持在40%以上;2019年开始公司净利率稳步增加。1Q2024公司毛利率、净利率分别为49.17%、31.38%,较2023年分别增加了4.55pct、3.00pct。此外,公司销售费用率较低,常年在0.1%左右。财务费用率降幅明显,从2019年的15.48%降至1Q2024的9.37%。

公司资产负债率降幅明显,经营活动现金流表现良好。截至1Q2024,公司资产负债率为70.20%,较2018年的74.17%降低了3.97pct。2018-2023年,随着公司在运核电和新能源项目的增加,公司的经营活动现金流从2018年的234亿元涨至2023年的431亿元,其中22年达到相对高点,主要系发电量增加,售电增加,收到售电款增加。公司经营活动现金流良好。

2核电审批常态化打开长期成长空间,核能多用途利用培育新业绩增长点

2.1核电将迎稳步扩张,驱动盈利持续增长

预计2035年核能发电量占比达到10%左右,我国在运在建核电项目有望稳步提升。国际主要核工业大国中,美国核电发电量占比约20%;法国核电发电量占比约70%左右;俄罗斯核电发电量占比约20%,而我国核电发电量占比仅5%左右,市场份额较低,我国的核电发电量比重低于10%的世界平均水平,与发达国家相比仍有较大差距。《中国核能发展报告(2021)》蓝皮书显示,预计到2030年,核电在运装机容量达到1.2亿千瓦,核电发电量约占全国发电量的8%;《中国核能发展报告(2023)》蓝皮书预计到2035年,我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右,相比2022年翻倍。2022年我国核准10台核电,创下2012年以来的历史新高。2023年7月核准6台机组,12月新增4台,累计核准10台,延续2022年核电高景气度。“十四五”时期我国有望保持每年6至8台甚至10台核电机组的核准开工节奏。受益于核电核准常态化,我国在运在建核电项目有望稳步提升。

公司为核电双寡头之一,在建核准机组位列第一。目前我国具有大型核电站业主身份的只有四家公司,分别是中核集团、中广核集团、国电投集团以及华能集团。我国大陆在运的核电项目中绝大部分都是由中核集团(旗下上市核电公司为中国核电)和中广核集团(旗下上市核电公司为中国广核)进行运营的,呈现双寡头格局(唯二核电上市公司)。中核集团在建核准机组位列第一,装机容量占比为42.89%。中核集团发展势头较为迅猛,在运+在建+核准装机共计4252万千瓦,仅次于中广核集团(4381万千瓦),差额129万千瓦(对应约1台机组)。公司作为集团旗下唯一上市的电力运营平台,承载了集团主要的核电资产,预计公司未来的在运在建核电装机迎稳步扩张期。

在建核准15台机组(在运25台),奠定公司核电成长基调。截至2023年底,公司控股核电在运机组25台,装机容量23.75GW,分别在浙江秦山基地(9台)、浙江三门基地(2台)、江苏田湾基地(6台)、福建福清基地(6台)以及海南昌江基地(2台);控股在建及核准未开工机组15台(有2台钠冷快堆在中核集团体内,不在上市公司),装机容量17.57GW,在建核准机组包括浙江4台(三门3、4号、金七门1、2号)、江苏2台(田湾7、8号)、福建4台(漳州1、2、3、4号)、海南1台(小堆)、辽宁4台(徐大堡1、2、3、4号)。公司在运在建核准机组布局在浙江(15台)、福建(10台)较多;江苏布局了8台机组。

把握核电发展重要机遇期,预计2027年公司核电装机将迎跨越式增长。根据在建项目进度,预计2024年漳州1号机投运,对应为24.96GW;2025年漳州2号机投运,对应装机为26.17GW。2026年田湾7号及海南小堆投入商运,对应装机为27.56GW。2027年是公司投产大年,徐大堡3&4号、田湾8号,三门3&4号共5机投运,对应装机容量为33.88GW。随着公司在建、核准核电项目逐步投运,公司在运核电装机规模有望持续增长,推动公司核电发电量和核电业务业绩稳步提升,预计2030年公司核电装机达到41.32GW。2024-2030年公司在运装机容量复合增长率预计约为8.76%。

2.2核电上网电量稳步增加,预计24年市场化交易波动有限

公司核电利用小时数较为稳定,核电上网电量稳步增长。2018-2023年公司核电利用小时数在7100-7900h区间。其中近三年的核电利用小时数保持在7850小时以上。此外,2022-2023年公司核电利用小时数分别高于全国平均水平273小时和182小时。受益于核电装机的投产和利用小时数的出色表现,公司核电上网电量稳步增长。2023年核电上网电量为1744.58亿千瓦时,同比增长0.72%。

江苏核电市场化交易比例提升,浙江取消核电参与市场化交易机制。核电的上网电量分为按核准价结算的计划电和按市场价结算的市场电。1)江苏。24年市场交易电量270亿千瓦时左右(同比+50亿千瓦时),其中240亿度为长协,长协价格比2023年降不到2分钱,其余30亿度为月度竞价。总体看江苏的核电市场化交易比例提升,同时考虑到江苏的核电市场电价跟随市场变化,预计24年由于市场化交易比例提升(高电价电量占比提升),一定程度上能抵御电价下行影响;2)浙江。

24年浙江取消核电参与市场化机制,但考虑到23年秦山核电市场化电价基本按核准价结算,三门核电市场化电价比核准电价略高。我们认为浙江取消核电参与市场化机制不会对业绩造成较大的冲击;3)福建。24年福建省的政策和23年基本保持一致。23年前三季度福清核电市场化电量占比约68%,大部分按核准价结算,少部分在标杆基础上上浮。综上,我们认为24年市场化交易部分对公司业绩波动有限。

2.3核能综合利用领军企业,积极推进四代核电&小型堆

三代核电技术成为主流应用技术,积极推进研发四代核电技术。“华龙一号”机组陆续投运,标志我国实现了由二代向自主三代核电技术的全面跨越。目前及未来一段时间内国内新建核电将以三代为主,自主三代核电综合国产化率已达90%以上。同时全球首座球床模块式高温气冷堆核电站石岛湾高温气冷堆示范工程并网发电,设备国产化率高达93.4%,标志我国已掌握四代核能技术。此外四代技术中的钍基熔盐堆也己获“出生证”。钠冷快堆、铅基快堆等先进核能系统的研发和示范项目也在加紧推进中,超临界水堆还在概念设计阶段。中核集团布局了四代技术中的“高温气冷堆”和“钠冷快堆”;中广核集团布局了铅基快堆;华能集团布局“高温气冷堆”。中核集团在四代堆型的布局更为丰富。

中核集团1)与中广核联合开发“华龙一号”,是我国研发的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果,当前及未来一段时间我国新建核电项目的主流机型之一。1)控股2台在建的钠冷快中子反应堆(钠冷快堆)核电机组,中国大陆目前唯二的示范快堆机组、继石岛湾高温气冷堆示范工程后第二个运用核四代技术的示范核电工程。钠冷快堆是六种第四代核电备选堆型之一,是第四代核电技术中最成熟的堆型。2)自主研发、全资控股“玲龙一号”并具有自主知识产权,全球首个开工的陆上商用模块化小型堆,继三代核电华龙一号后的又一自主创新重大成果。2)参与研发、建设第四代核电项目——石岛湾高温气冷堆核电站示范工程。

中广核集团1)与中核联合开发“华龙一号”,是我国研发的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果,当前及未来一段时间我国新建核电项目的主流机型之一。1)联合国内外数十家科研单位共同推动的第四代先进核能系统——铅基快堆的设计研发已取得一系列成果,并自主研发出多项关键技术与设备。2)中广核已具备同时开工近20台“华龙一号”核电机组建设能力,集团的6台在建核电机组全部为“华龙一号”型号,“华龙一号”机组批量化建设正在有序推进。2)2021年与北京科技大学签订“铅铋快堆关键技术联合研发合作协议”。

国家电投开发代表当今世界三代核电技术先进水平的国和一号,具有完全自主知识产权,是完全自主设计的中国核电技术品牌,该技术研发完成标志我国全面具备了先进核电自主化能力。

公司与东华能源合作成立中核东华茂名绿能,加强高温气冷堆项目与石化产业的充分耦合。2021年石湾岛高温气冷堆核电站示范工程首次并网成功;2023年12月成功投入商运,标志着真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。高温气冷堆产生的高温工作介质可作为高温工艺热源,用于煤的气化、液化、技术冶炼等工艺,区域供热和海水淡化,并能大大降低高温制氢的成本,形成无污染、无排放的能源链。核四代高温气冷堆核心优势是核能综合利用,可供暖、供汽、制氢、发电。作为四代堆型中走在前列的高温气冷堆,有望率先迎来商业化时代。

高温堆技术由中核集团与清华大学联合研发,中核集团与清华大学是全部知识产权的创建者、推广者和所有者。中核集团在高温气冷堆后续产业化发展中担当主导职能。公司作为中核集团核能产业发展的责任主体,将在高温气冷堆技术的后续改进、技术推广、规模化应用和产业模式创新中履行主力军、先锋队、拓荒牛的重要使命。此外公司也在积极开拓高温气冷堆的市场,布局相关项目的落地工作。2022年10月发布公告,拟与东华能源股份有限公司共同出资设立中核东华茂名绿能有限公司,加强高温气冷堆项目与石化产业的充分耦合。目前中核持股中核东华茂名绿能51%的股份。

公司自主研发的“玲龙一号”是全球首个开工的陆上商用模块化小型堆。2021年7月,“玲龙一号”在海南昌江核电基地正式开工。2023年11月,“玲龙一号”小堆钢制安全壳顶封头顺利吊装就位,标志着“玲龙一号”的关键结构封顶,全面进入内部安装高峰期。预计2026年建成投运,每年发电量可达10亿千瓦时。“玲龙一号”是公司自主研发的全球首个开工的陆上商用模块化小型堆。具有安全性高、灵活性好、用途广泛等优势,可在供热、制氢、海水淡化、生成合成燃料,以及为小型电网或偏远地区发电等领域中展现独特优势,发挥重要作用。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)