"2024年多肽药物行业发展与投资策略报告"

1多肽研发生产领先企业,专注多肽产业20余载

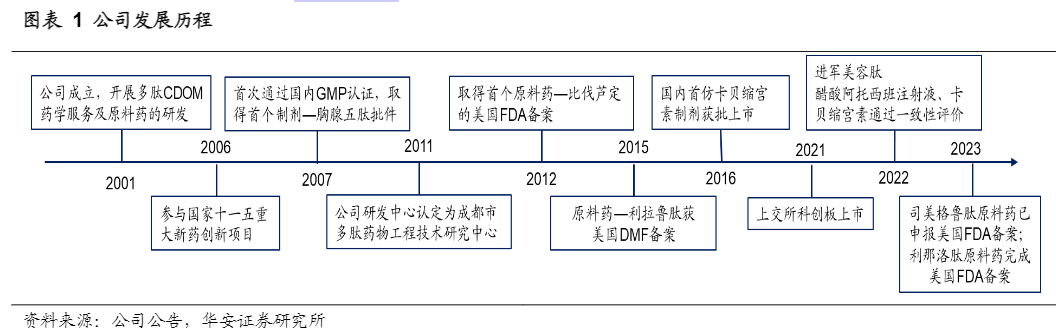

聚焦于多肽领域,为国内最具实力的多肽研发生产企业之一。公司成立于2001年,自成立以来始终专注于在多肽领域,具备先进的多肽药物研发技术以及规模化生产能力。同时,公司于2021在上海证券交易所科创板上市,现已成为多肽行业的领先企业。

公司主要产品及服务包括自主研发的多肽原料药和制剂产品、多肽创新药的药物研究及定制生产服务(CDMO)、以及小分子药物左西孟旦的相关业务。产品和服务覆盖了多肽药物从药物筛选阶段、临床前研究阶段、临床研究阶段到商业化阶段的完整生命周期。

1)在多肽原料药及制剂产品方面,公司优选市场容量大且具有成长潜力、高技术门槛的多肽仿制药品种,继续推进现有仿制药品种的质量和疗效一致性评价工作。截至2023年6月,公司已拥有16个自主研发的多肽类原料药品种,11个品种在国内取得生产批件,其中恩夫韦肽、卡贝缩宫素为国内首仿品种;8个品种获得美国DMF备案(激活状态)。制剂方面,公司延伸开发的9个多肽制剂品种在国内取得了13个生产批件,产品涵盖免疫系统疾病、肿瘤、心血管、慢性乙肝、糖尿病及产科疾病等多肽药物发挥重要作用的领域。

2)CDMO方面,公司为各大新药研发企业和科研机构提供了40余个项目的药学研究服务,其中1个品种获批上市进入商业化阶段,18个多肽创新药进入临床试验阶段。

3)小分子药物左西孟旦方面,左西孟旦是用于急性失代偿心力衰竭(ADHF)的小分子化学药物,公司业务包括左西孟旦制剂代加工及左西孟旦原料药生产、出口业务。

公司股权结构清晰,子公司布局完善。从股权结构来看,公司实际控制人为文永均和马文兰夫妇,其二人通过成都赛诺、以及成都圣诺、合计持有公司38.29%的股权。公司子公司业务包括多肽原料药和制剂的研发生产、多肽CDMO业务、技术转让和咨询、多肽化妆品研发与生产以及原料药和公司产品的进出口业务等,实现了多肽行业的产业链延伸。

发布股权激励,彰显公司发展信心。2023年,公司发布2023年《限制性股票激励计划》,主要激励对象为公司董事、高级管理人员、公司核心技术人员等员工,共77人,授予224万股,占公司总股本的2.00%。公司高管团队经验丰富,董事长为多肽药物领域核心专家。公司首席科学家、董事长文永均先生是国内最早研究多肽药物领域的专家之一,曾主持开发了国内第一个经国家批准并取得新药证书的多肽药物胸腺五肽,并主持完成了胸腺法新的国内首次仿制。高管团队具备丰富的药物研发或管理经验,为公司的稳定持续发展提供坚实保障。

文永均:董事长、总经理、核心技术人员硕士学历。曾任海南中和药物研究所所长、成都地奥制药集团有限公司研究所合成一室主任。2003年4月任至2013年12月,任圣诺有限董事长、总经理。2013年至今任公司董事长、总经理、系公司核心技术人员。

马中刚副总经理本科学历。曾任海南中和药物有限公司研究所副所长。2011年1月至2016年12月,任圣诺生物研发总监;2016年12月至今,任公司副总经理,系公司核心技术人员。

卢昌亮副总经理本科学历。历任海口商务化工有限公司研发技术员、海南贝尔特高科技有限公司技术员、海南福林生物医学实业有限公司研发经理、海南新大洲药业有限公司生产部部长、海南中和集团有限公司副厂长。2005年6月至2017年5月任公司董事,2018年1月至2019年1月任圣诺制药总经理。2016年12月至今,任公司副总经理。

王晓莉副总经理硕士学历。曾任成都地奥制药集团有限公司研究所主研人员。2003年3月至今,历任圣诺有限监事、董事、副总经理、凯捷多肽总经理、圣诺进出口总经理。2013年12月至今,任公司董事、副总经理。

伍利副总经理、财务负责人本科学历。曾任四川龙蟒集团有限责任公司及其子公司财务部部长。2014年10月至2022年12月,担任公司财务部经理。2022年12月至今,任公司董事、副总经理、财务负责人。

余啸海副总经理、董事会秘书曾任长虹美菱股份有限公司财务管理部会计、董事会秘书室证券事务助理、成都泓奇实业股份有限公司证券部部长、证券事务代表;2015年4月历任公司证券部经理、证券事务代表、投资者关系总监。2022年1月至今任公司董事会秘书,2022年12月至今,任公司董事、副总经理。

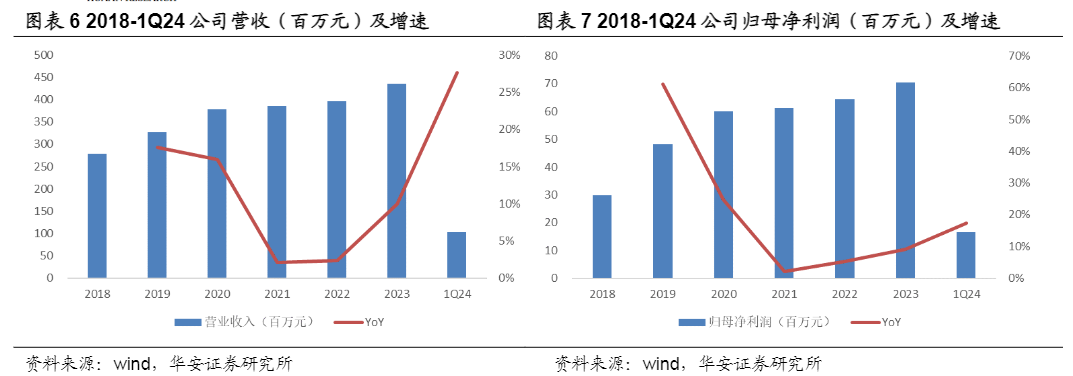

公司业绩整体增长稳健。公司营业收入从2019年的3.27亿元增长至2023年的4.35亿元,期间CAGR为7.42%;归母净利润从2019年的0.48亿元增长至2022年的0.70亿元,期间CAGR为9.89%,业绩整体保持稳健增长。2024年第一季度公司营业收入1.04亿元,同比增长27.65%;归母净利润为0.16亿元,同比增长16.47%。

毛利率短期有所波动,期间费用率整体把控良好。2023年公司毛利率为63.76%,同比下降1.71pct,净利率为16.17%,同比下降0.13pct。期间费用率方面,整体把控较好,销售费用率持续下降,管理费用率略有提升。原料药和制剂业务为公司主要收入来源,制剂和受托加工服务盈利能力较强。分业务看,制剂和原料药业务2023年分别实现收入1.77亿元、1.19亿元,占总收入的69.56%,为公司的主要收入来源。毛利率方面,制剂业务和受托加工服务盈利能力较强,2023年毛利率分别为75.18%、92.44%。

2 专利悬崖+GLP1,多肽行业迎来发展契机

多肽药物在临床各大领域展现出广泛的应用潜力。多肽是由2~99个氨基酸通过肽键链接而成的短链,可为天然来源或合成来源。多肽类药物在治疗肿瘤、糖尿病、心血管疾病、肢端体肥大症、骨质疏松症、胃肠道疾病、中枢神经系统疾病、免疫疾病以及抗病毒、抗菌等方面具有显著的疗效,在医疗行业中占有重要地位。目前全球获批的多肽药物中,抗肿瘤领域数量最多(占30%),其次消化道领域(14%)、糖尿病领域(13%)和罕见病(11%)。

多肽药物集小分子化学药与蛋白质类药物优势于一体。多肽药物是多肽在医药领域的具体应用,其分子大小介于小分子化学药与蛋白质类药物之间,兼具二者的优点。(1)与小分子化学药物相比,多肽药物具有特异性、生物活性以及在解决复杂疾病方面具有优势,同时,多肽药物也具有小分子化学药质量可控、成本较低和结构易确证的优点。(2)与蛋白质类药物相比,多肽药物具有空间结构较简单、稳定性较高以及免疫原性较低或无免疫原性等优势,同时具备特异性强,疗效好等特点。综合二者优点的多肽药物在解决一些复杂疾病,特别是在肿瘤及糖尿病治疗领域具有明显优势。

半衰期较短+注射剂型成为了制约多肽药物发展的关键,目前行业已有进展及突破。1)相比于小分子化学药,多肽药物稳定性较差、在体内易被快速降解,部分多肽药物需要在短时间内连续给药。2)在服药方式上,患者大都倾向于口服用药,但多肽药物多为注射剂型,在便捷性和依从性上具有明显劣势。因此延长多肽药物半衰期和制剂创新是目前多肽药物研究的重点之一,行业内现已取得相应进展。在延长多肽药物半衰期方面;目前主要采用非天然氨基酸替代肽链中的天然氨基酸或采用脂肪酸、胆固醇、PEG等对多肽进行修饰;在制剂创新方面,多肽药物的口服剂型已取得突破,未来市场将有更多的口服多肽药物上市,大大提高多肽药物的顺应性。

固相合成方法优势渐显,是公司多肽规模化生产的主要方式。目前多肽的合成方法主要包括生物合成与化学合成。生物合成法主要包括天然提取物法、酶解法、发酵法、基因重组法等。而目前市场主流的多肽生产方法为化学合成法下的固态合成法。1963年美国生物化学家Merrifield提出了固相合成法,并获得1964年诺贝尔化学奖。相比于液相合成法,固相合成法操作便捷,多次重复进行的偶合操作更易于实现自动化处理和提高产品纯度,有效提高了多肽药物的工业化效率。随着多肽类药物研究更多以长肽链和复杂结构分子为对象,对生产耗时与成本提出了更高的要求,固相多肽合成方法的优势更加明显。

多肽药物蓬勃发展,产业链装备齐全。多肽产业链可以大致分为:1)上游企业主要为相关原料和设备厂商企业,代表企业如昊帆生物、纳微科技、东富龙、蓝晓科技等;2)中游企业主要为CDMO 厂商和多肽原料药的制造商,代表企业如药明康德、凯莱英、普利制药、健翔生物等;3)下游企业主要为多肽药物的创新药与仿制药企业,代表企业如礼来、豪森药业、复星医药、恒瑞药业、翰宇药业等。

多肽药物主要市场为欧美地区,亚洲地区市场占比不断提高。在全球市场区域分布方面,多肽药物北美地区市场占比74.20%,欧洲地区市场占比15%,亚太地区市场占比6.00%。其中北美地区市场占全球市场比例最大,预计亚洲地区将是多肽药物市场增长最快的地区,其庞大的患者群体、不断增长的医疗支出以及对创新治疗的关注将推动亚太地区多肽治疗市场的增长。

多肽药物全球市场规模稳健上升,国内市场发展迅速。近些年多肽药物发展迅速,国际市场规模大幅度增长,药物的靶点不断增加、所对应的适应症也更加广泛。根据Frost & Sullivan的统计及预测,(1)全球多肽药物市场规模从2016年的568亿美元上涨到2020年的628亿美元,复合增长率为2.6%。并且全球多肽药物市场在2030年将达到1418亿美元。(2)中国多肽药物市场增长迅速,2016年中国多肽药物市场为63亿美元,2020年增长至85亿美元,复合增速达到8%,得益于较大市场与相关技术快速发展,中国多肽药物市场规模世界占比不断提高,增长速度远超全球市场增速。

多肽药物具有较大的市场价值,多款重量级品种销售额超30亿美元。2016年,全球年销售超过10亿美元的多肽药品有6个,如梯瓦制药(TEVA)的格拉替雷,已占多发性硬化病市场的20%,全球销售额约42亿美元;诺和诺德(NovoNordisk)的利拉鲁肽,用于治疗II型糖尿病,销售额超28亿美元,都是多肽药物的重磅产品。据医药研究机构Evaluatepharma和PDB数据显示,多肽药物中孤儿病/罕见病、肿瘤、糖尿病领域市场规模都在30亿美元以上,而其余四个领域,消化道、骨科、免疫、心脑血管则相对较小,但也有个别重磅品种。

多款重量级多肽药物专利到期,国内仿制药行业将迎来发展机遇。目前国内多肽药市场进口药物依然占据相当大的比例,近年来多款多肽药物专利到期,其中甚至包括多款全球销售额高达数十亿美元的重磅产品,例如诺和诺德的利拉鲁肽(Victoza)以及益普生的兰瑞肽(Lanreotide)等。在未来的3年内,还会有司美格鲁肽(Ozempic)、度拉糖肽(Trulicity)等重磅多肽药物在中国的专利到期,其中司美格鲁肽2022年全球销售额超百亿美元。

多肽药物CDMO市场规模持续上涨,行业发展进入快车道。随着多肽药物的研发加快以及GLP-1热点所带来的关注与资金,全球多肽CDMO预计将持续增长。根据Frost & Sullivan的数据,全球多肽CDMO市场由2017年的13亿美元上涨到21年22亿美元,预计2025年全球市场规模将达到54亿美元。2017年至2025年的复合增长率为19.48%。此外,中国多肽CDMO市场也表现出了快速增长的态势。2017年中国多肽CDMO市场规模为10亿元,到2021年增长至13亿美元。预计2025年将增长至57亿元,复合年增长率为20.29%。2023年预计中国多肽CDMO市场规模将会达到185亿元。

GLP-1类受体制动剂发展势头迅猛,助力多肽药物发展,未来可期。胰升血糖素样肽1 (GLP-1) 受体激动剂属于肠促胰素类药物。2005年,第一个GLP-1受体制动剂成功上市。经过十余年的发展,GLP-1类药物在T2DM的治疗方案中地位得到不断的提升。美国临床内分泌医师协会(AACE)联合美国内分泌学会(ACE)共同声明将GLP-1受体制动剂列为一线治疗选择之一。在《中国2型糖尿病防治指南(2020版)》也将GLP-1类药物列入二联降糖的治疗选择之一。GLP-1药物市场潜力较大,庞大的糖尿病群体与肥胖人群为其提供持续增长动力。目前我国批准上市的此类药物包括艾塞那肽、利拉鲁肽、贝那鲁肽、利司那肽以及艾塞那肽微球等。根据国际糖尿病联盟(IDF)的数据,目前中国糖尿病患者人数超1.4亿,约每10个人中就有1人患有糖尿病,存在较大的市场需求。

此外,多项研究证明,GLP-1类似物具有减重作用,其通过作用神经系统引起食欲下降;作用于胃肠道延缓胃排空,减少摄食量并且还会作用于把白色脂肪棕色化来减轻体重。根据《中国居民膳食指南(2022)》,中国的成年居民超重和肥胖指数已超50%,肥胖总人数近9000万,高居全球第一。在T2DM和减重双重庞大需求市场的加持下,GLP-1药物的市场规模仍有望持续增长并带动多肽产业链蓬勃发展。

3原料药与CDMO储备丰富,制剂业务迎放量

3.1原料药品类储备丰富,CDMO快速发展

经过20余年的技术积累,公司已掌握多项多肽合成和修饰类核心技术。自2001年成立以来,公司一直深耕于多肽类药物规模化生产技术的研发,目前已经掌握了长链肽偶联技术、单硫环肽规模化生产技术、碳环肽规模化生产技术等多个多肽合成和修饰类自主核心技术。公司凭借在多肽药物合成路线设计、工艺研发、产业链平台和人才等方面的优势,解决了多个多肽原料药品种规模化生产的技术瓶颈。例如长链肽偶联技术解决了长链多肽药物规模化自动生产的难题;磷酸化/磺酸化修饰技术可以有效延长多肽药物的半衰期,解决多肽药物服用不方便,患者依从性差的问题。

基于多肽合成和修饰的技术优势,公司已实现多个多肽原料药品种的规模化生产,部分原料药产品已销往欧美、韩国等国家和地区。截止2023,公司拥有17个自主研发的多肽类原料药品种。1)在国内市场,公司取得13个品种多肽原料药生产批件或激活备案,其中恩夫韦肽、卡贝缩宫素为国内首仿品种;2)在国外市场,利拉鲁肽等9个品种获得美国DMF备案,其中9个品种处于激活状态,可被制剂生产企业引用申报。其中,利拉鲁肽、比伐芦定、恩夫韦肽等合成难度较大的仿制原料药已出口至欧美、韩国等国际市场。艾替班特为首家提交此品种美国DMF备案的仿制原料药,并被我国卫健委纳入《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》,比伐芦定国外客户成为美国第二家获批的仿制药制剂生产商。

原料药产品需求旺盛,收入端稳步增长。公司多肽原料药业务收入近年来稳健增长,由2020年的0.80亿元增长至2023年的1.19亿元,期间CAGR为14.15%。胸腺五肽、比伐芦定、醋酸阿托西班等产品为公司近年来的重要增长动力。如胸腺五肽原料药在国内及海外市场的需求持续增长,公司1Q23的销量已达57.24kg,预计未来市场需求量旺盛;公司比伐芦定原料药目前以出口为主,终端客户主要为费森尤斯公司,其最近三年采购量年复合增长率达到131.26%。根据公司公告,目前公司现有400公斤产能并处于满产状态。随着新产能建设的稳步推进,产能制约有望缓解。同时,公司酸醋酸奥曲肽注射液、醋酸阿托西班注射液及注射用生长抑素中标集采,随着制剂放量,原料药自用需求也将提升。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)