2024粤港澳大湾区建筑行业报告:科技赋能与区域融合红利

1. 公司概况:港澳工程龙头及内地领先投资运营商

1.1. 公司简介:中建旗下港澳业务平台,科技赋能投建营全产业链发展

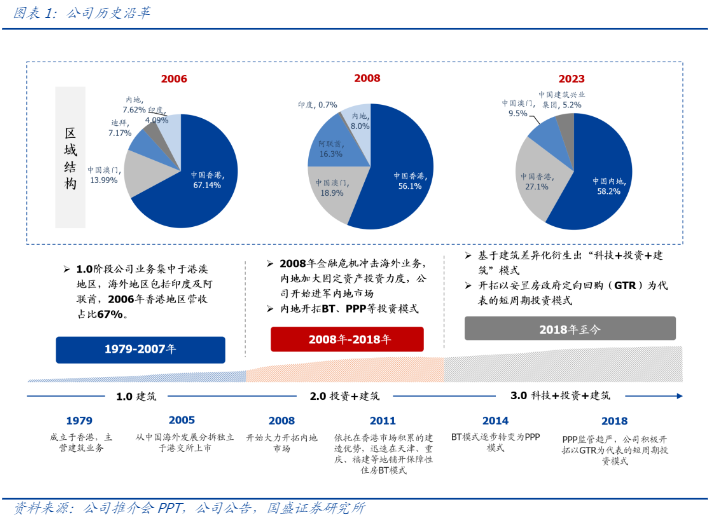

历史沿革港澳工程龙头,布局“科技+投建营”全产业链。中国建筑国际隶属于中国建筑集团,为集团内唯一港澳建筑业务平台及境内基础设施投资旗舰平台,公司自1979年起于香港从事建筑工程业务,2005年从中国海外发展分拆独立于港交所上市,2008年起进入内地市场,开拓保障房BT、PPP等投资类模式,并逐步向以GTR为代表的短周期投资模式转型,同时持续推动“科技赋能”战略,依托领先建筑科技强化竞争壁垒。当前公司已发展为港澳最大总承建商之一、内地领先城市综合投资运营商,构建以“科技+投资+建筑+资产运营”四位一体的业务模式,截止2023年末公司成功进入22省、80余城市,基本形成全国布局,在香港、澳门、内地及海外先后承建1500多项工程。

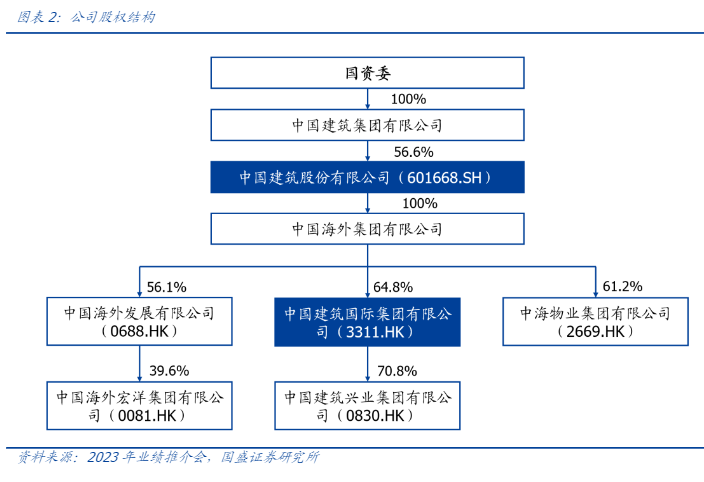

股权结构第一大股东中海集团系中国建筑全资子公司,持股比例64.8%。截至2023年末,公司第一大股东中海集团持有公司64.8%股份,中海集团系中国建筑全资子公司,旗下共五家公司于港交所上市,其中中国建筑兴业(主营幕墙工程)为中国建筑国际控股子公司(持股比例70.8%)。实控人中国建筑为全球最大投资建设集团,2022年《财富》全球500强排名第九、中国500强排名第三,综合实力强劲。

1.2. 业务结构:内地业务贡献主要业绩,政府类客户占比超80%

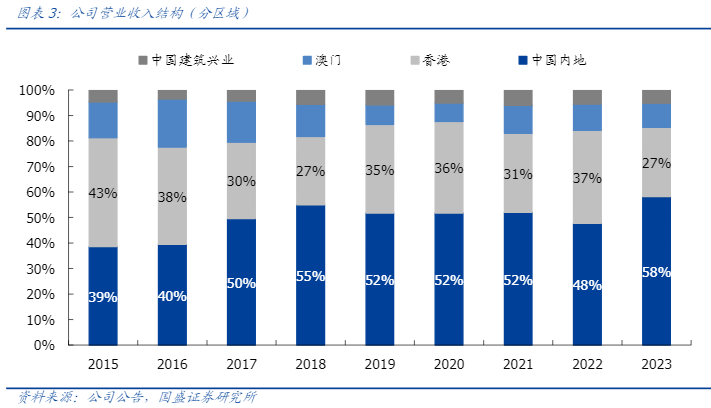

内地收入占比近60%,业绩贡献比超80%。分板块看,公司业务包括内地、香港、澳门及中国建筑兴业,2023年营收占比分别为58%/27%/10%/5%,其中港澳业务包括房建、基建等各类工程项目,内地业务以建筑投资类项目为主。公司自2008年起进入内地市场,开拓投资类业务,2015年起受益PPP等投资类项目增长,内地收入占比大幅提升,2023年达58%,利润占比81%,贡献主要业绩。

从签单口径看,房建工程占比超60%、政府/公营主体为主要客户。2023年公司累计新承接工程1880亿港元,其中房建工程/投资类业务分别占比63.4%/21.3%,投资类订单占比于2017年达到高点,2019年明显回落(PPP退潮),其他业务中土木工程/其他建筑工程/中国建筑兴业订单分别占比3.7%/5.5%/6.1%。从客户类型看,政府/公营主体为主要业主,2023年公营/私营客户订单占比分别为84.4%/9.5%。

1.3. 经营业绩:营收业绩稳健增长,盈利能力优异

营收业绩维持稳健增长,经营韧性较强。公司上市后发展历程大致可分为四个阶段:1)2005-2008年:业务集中于港澳市场,以施工项目为主,毛利率较低(10%以下)。2)2009-2014年:2007年公司收购深圳中海建筑进军内地市场,开拓BT类投资项目,依托内地投资高增红利,公司营收业绩快速增长,盈利能力显著提升(2009-2014年营收/归母净利润CAGR分别为25%/41%)。3)2015-2018年:内地PPP项目快速增长,公司投资类业务占比显著提升,2015-2017年营收/业绩维持稳健增长。2017年底起外部融资环境趋紧、去杠杆政策推进,叠加PPP规范升级,公司投资类业务规模有所回落,2018年业绩出现10年内首次负增长。4)2019年至今:公司自2019年起积极调整业务结构,降低PPP签约量,增加保障房定向回购等高周转投资项目,业绩稳步恢复。2013-2023年公司总体营收/业绩CAGR分别为15%/13%(2023年同增11.5%/15.1%),近年来在宏观因素扰动、地产下行等影响下仍维持较稳健增长,经营韧性较强。

综合毛利率显著优于同业。2023全年公司综合毛利率14.4%,其中内地/香港/澳门/中国建筑兴业毛利率分别为19.5%/4.8%/9.1%/16.6%,内地业务毛利率较高,主要因内地以投资类项目为主,港澳多为施工项目。2008年起受益内地投资类业务开拓,公司毛利率持续提升,2017-2021年稳定在15%-16%左右,2022年下滑至13.7%主要因香港地区收入同比高增55%,2023年内地业务占比提升,整体毛利率恢复至14.4%,显著高于同业央国企龙头,盈利能力较强。

经营费用率管控良好,财务费用率持续下行。近年来公司SG&A(销售、行政及其他经营费用)占收入比持续下行,2021-2023年分别为2.9%/2.4%/2.3%,费用率管控优异;财务费用率自2011年起有所上升,主要因投资类业务开拓对资金需求较大,近年来公司持续优化融资渠道,降低融资成本,2023年财务费用率2.8%,同比下降0.1pct。

净利率大幅优于同业可比。2023年受益毛利率恢复、费用率持续下行,公司归母净利率同比上行0.3pct至8.1%,大幅优于同业央国企(中国中铁、上海建工等建筑央国企净利率约1%-3%)。新签订单稳健增长,在手订单充裕。2019年起公司为应对PPP退潮,积极调整业务结构,加大GTR等短周期项目开拓力度,2020年起新签订单增长逐步恢复,2021-2023年公司新承接工程额分别同增26%/15%/17%。截止2023年末,公司未完合同额3500.5亿港元,订单保障倍数3.1,在手订单充裕。

2.投资业务模式优化,盈利质量持续提升

2.1. 大力开拓GTR等短周期项目,业务结构大幅优化

受PPP项目承接影响,2016年起公司ROE明显下行。2016年起内地基建政策大力推行PPP模式,公司新承接项目基本均为PPP项目。由于PPP项目前期投资量较大,且回收期多在10年以上,导致公司资产周转率自2016年起明显下行。2018年起PPP监管趋严,项目融资进度放缓,公司为推进在手PPP项目,债务规模提升,财务费用增加,同时公司计提了部分减值损失,整体净利率持续下行,叠加资产周转放缓,公司整体ROE明显下降,2018年降低至11.8%。

大力开拓政府定向回购(GTR)等短周期项目,业务结构大幅优化。2019年起公司为加快周转、改善现金流,积极创新项目模式,与地方政府合作开拓保障房定向回购等GTR类短周期项目。GTR项目周期约4年(建设期2年),集团参与土地招拍挂、设计、投资及建设,建成后由政府定向采购全部安置房,项目周转显著快于PPP模式。2019-2021年公司内地订单中PPP项目占比大幅下降,2021年起已无新签PPP项目,GTR等短周期投资项目占比76%。得益于GTR模式开拓,2020年起公司内地订单恢复稳健增长,2019-2023年复合增速达15%。

2.2. GTR模式加速周转,ROE及现金流显著改善

GTR模式加速项目周转,现金流仅4年即可回正。以公司温州某政府保障房定向回购项目为例,该项目总周期4年,公司仅第一年需支付较高拿地费用(3.9亿元),第二年即可获得首笔政府回款(5.4亿),待第四年完工拿到政府尾款(5.4亿)后累计现金流即大幅回正(净流入2.8亿)。而同在浙江的某PPP项目前三年建设期仅有现金流出,累计现金流需第10年回正。

业务结构优化加速订单转化,ROE及现金流显著改善。自2019年公司调整业务结构以来,公司订单转化进程显著提速,2019年在手订单占收入比由2018年的4.3倍大幅下降至3.7倍,2022-2023年降至约3倍;总资产周转率自2020年起回升,2023年达0.48,周转提速带动整体ROE明显改善,2019-2023年公司ROE由2018年的低点(12%)逐步回升至15.3%,提前完成2025年ROE目标。从现金流看,2023年公司经营现金流已连续两年回正,全年现金净流入5亿港元,其中内地现金流自2017年首次平衡,港澳板块现金流净流入5亿港元;投资现金流净流入12亿港元,现金流显著改善。

3. MiC产品引领装配式发展,科技赋能加速成长

3.1. 旗下中建海龙布局装配式全产业链,MIC产品优势显著

旗下中建海龙装配式建筑实力强劲,港澳地区预制件市占率第一。中建海龙成立于1993年,为中国建筑集团旗下从事“新型建造方式全产业链解决方案”的科技公司,1998年海龙进入香港装配式建筑市场,成为香港房屋署认可供应商。公司自2003年起持续提升产品质量和科技含量,逐渐成为装配式建筑行业领导品牌之一,在港澳地区预制构件市占率排名第一。当前中建海龙装配式建筑业务覆盖部品生产、模块化建筑总承包、投融资、全过程设计全产业链,累计承接装配式项目331个,总建筑面积2834万平。以装配式建筑原创技术“策源地”和现代产业链“链长”为发展方向,中建海龙持续探索建筑前沿科技,自主研发MiC模块化集成体系,开辟国内装配式4.0时代,获国内首批“国家住宅产业化基地”、“国家装配式建筑产业基地”,综合实力强劲。

首创MiC模块化集成体系,变革传统建造模式。公司于2019年创新研发MiC(装配式建筑组装合成技术,Modular Integrated Construction)新型建造方式,该技术可将大部分工地工序移至厂房,现场仅需简单拼装,有效缓解劳动力不足及用工成本攀升问题。MiC技术标志着公司装配式建筑迭代至4.0版本,模块采用框架结构,可单独承受载荷,工厂内可实现模块结构、装修、水电、设备管线等90%施工工序,运输至工地后依靠可靠连接技术快速组合拼装成建筑整体,较传统现场浇筑施工模式节约工期80%、减少项目总用工量20%,建筑垃圾减少至传统模式的四分之一,同时依托工厂标准化管理有效提升项目质量,在施工效率、施工质量、绿色低碳、缩短工期等方面具备显著优势。

公司同时具备混凝土及钢结构MiC技术,研发“S、E、C”三大系列产品。公司MiC技术分为混凝土及钢结构两大类,其中混凝土MiC在现场通过框架式模块的干式连接,形成模块化堆叠式框架结构,或以隔墙式模块作为模板,在现场浇筑混凝土,形成混凝土模块化现浇框架/剪力墙建筑;钢结构MiC采用海龙专利连接技术,可快速刚性连接,或以“钢框架支撑+MiC箱体”形成钢结构建筑。公司“海龙模方”MiC系列建筑产品分为三大类——S系列(钢结构)、E系列(电梯)以及C系列(混凝土结构),应用场景覆盖模块化住宅、学校、酒店公寓、加装电梯等多个领域,产品矩阵丰富。

公共卫生事件催生快速建造需求,香港MiC渗透率加速提升。2020年受公共卫生事件影响,医疗隔离中心供不应求,公司依托MiC技术实现香港方舱医院(现为北大屿山医院香港感染控制中心)4个月完工(传统模式需3-4年),且满足香港永久建筑标准,为全国首个永久性全MiC项目。2021年起公司成功推广运用MiC技术至多元化场景,除隔离设施、负压病房医院外,已应用至酒店、公寓、标准化住宅等多种建筑类型。截至2024年2月,公司累计完成MiC项目36个,总建筑面积170万平,供应36549个模块,当前香港特区政府已规定超过300平米建筑面积的公共建筑必须采用MiC,后续MiC渗透率有望加速提升。内地规划2025年装配式渗透率提升至30%,MiC发展空间广阔。根据《“十四五”建筑业发展规划》,我国规划到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上,以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超300万的其他城市为积极推进地区。2017-2021年我国装配式建筑渗透率持续提升,2021年达24.5%,重点推进地区渗透率达52.1%;积极推进地区和鼓励推进地区渗透率达47.9%。当前公司在全国设有深圳、珠海、香港等8个生产基地,产能布局完善,依托MiC产品体系优势,公司进一步扩大内地市场,2023年MiC产品成功进入北京、广州、嘉兴等城市,创下多个业内第一。MiC为装配式技术应用集成产品,后续随着内地装配式渗透率持续提升,有望进一步打开全国市场,发展空间广阔。

3.2. 中建兴业幕墙市占率港内第一,具备六大复杂幕墙施工技术

中建兴业系香港规模最大幕墙公司,六大核心技术打造差异化竞争优势。中国建筑兴业于1969年在香港成立,2012年加入中国建筑国际集团,系中建国际旗下幕墙业务专业子公司,历经多年发展已成为香港历史最悠久、规模最大、市占率最高的幕墙专业公司,自有品牌远东幕墙具备较强国际竞争力。公司幕墙生产中心覆盖珠海、上海、美国水牛城、加拿大魁北克四地,共计25条生产线,年产量超69.3万平米。公司积极推动幕墙创新技术研发,具备超高层幕墙、双曲复杂幕墙、双层呼吸式幕墙、防爆幕墙、防火幕墙、被动式幕墙等六大核心技术,可满足超高风压、异形设计、环保节能、防火防爆等不同建筑场景需求,曾参与迪拜哈利法塔、香港美利道、澳洲极光之塔等地标性建筑项目,技术实力领先。

公司Light系列产品覆盖多种BIPV场景,绿色建筑发展驱动渗透率提升。公司在光伏幕墙领域推出Light-S(轻质仿石材光伏组件)及Light-A(仿铝板光伏组件)系列产品,可取代传统建材,包括石材、铝板等,采用框架式或幕墙集成式方法快速安装,适用于大部分应用场景。每100平米Light-S/A光伏立面平均每年发电0.7/1.2万度,减少二氧化碳排放7/10吨,按照2024年2月全国代理购电平时段平均价格0.65元/度,以节省用电成本=发电量*度电价格计算,每100平米Light-S/Light-A材料每年能够分别节省业主4520/7750元。2022年3月住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑规划》,目标到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。2022年4月起《建筑节能与可再生能源利用通用规范》正式实施,该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行,《通用规范》提出“新建建筑应安装太阳能系统”、“太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成”,后续光伏建筑渗透率预计持续提升。

3.3. 六大核心建筑科技赋能,打造新业绩增长点

六大核心技术打造工程差异化优势,科技带动类业务增长显著。公司基于丰富工程技术及管理经验持续创新,形成包括MiC快速建造、复杂幕墙处理技术在内的六大核心科技,2023全年实现科技带动类营收221亿,占比19%;新签科技类带动订单746亿,占比40%,同比高增45%,后续科技类业务占比有望持续提升(公司规划2025年科技带动类合约项目占比达50%)。对比传统建筑工程业务,科技类项目利润率更优,且周转显著快于投资型项目,成长性优异,有望带动公司商业模式持续改善。

4. 内地保障房政策持续发力,后续建设有望提速

4.1. 保障房体系逐步完善,“十四五”保障房建设投资达3万亿

我国保障房体系包括公租房、共有产权住房及保障性租赁住房三大类。我国自1998年起停止住房实物分配,逐步实行住房分配货币化,同时开始建立和完善以经济适用房(针对中低收入)为主、包括廉租房(针对最低收入)的住房供应体系。2010年国务院发布《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》,提出大力发展公租房,用于满足中低收入家庭基本住房需求,2014年起两类保障租赁房并轨运行,统称“公租房”。2021年国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见(22号文)》,明确我国保障房体系由公租房(租赁型)、保障性租赁住房(租赁型)和共有产权住房(购置型)组成,其中公租房主要由政府投资建设,保障性租赁住房鼓励多主体投资、多渠道供给。22号文为保障性租赁住房首个顶层设计制度,相关项目可享受土地支持、中央补助资金、税费减免、金融信贷等支持型政策。

基础制度对象标准保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题,以建筑面积不超过70平方米的小户型为主,租金低于同地段同品质市场租赁住房租金,准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。参与主体保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持,充分发挥市场机制作用,引导多主体投资、多渠道供给,坚持“谁投资、谁所有”。供需匹配城市人民政府要摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源情况,结合现有租赁住房供求和品质状况,从实际出发,因城施策,采取新建、改建、改造、租赁补贴和将政府的闲置住房用作保障性租赁住房等多种方式,切实增加供给,科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施,制定年度建设计划,并向社会公布。

监督管理城市人民政府要建立健全住房租赁管理服务平台,加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的全过程监督,强化工程质量安全监管。地方责任各地区人民政府对本地区发展保障性租赁住房工作负总责,要加强组织领导和监督检查。支持政策土地支持保障房土地可来源于经营性建设用地、企事业单位自有土地(变更为居住用地,无需补交土地价款)、产业园区配套用地(生活区比例由7%提高至15%,提高部分用于建设宿舍型保障房)、新供应国有建设用地和存量闲置房屋,另外允许将闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋进行改建。简化流程各地要精简保障性租赁住房项目审批事项和环节,构建快速审批流程,提高项目审批效率。

补助资金中央通过现有经费渠道,对符合规定的保障性租赁住房建设任务予以补助。税费减免保障房取得认定后,住房租赁企业向个人出租按5%征收率减按1.5%缴纳增值税。企事业单位等向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房,减按4%税率征收房产税。金融支持加大保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度,鼓励债券、险资共同发力。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)