2024资产配置策略:探寻股债平衡的黄金比例

1.国内外资产配置中股债对冲比例的对比

国外和国内股债的最佳配比有所不同,美国股/债的3/7组合占优,国内股/债的1/9组合占优。本文以滚动36个月的年化回报率/年化波动率作为“动态夏普率”,来计算不同股、债配比下的风险收益比价,可以发现自中国股、债按照1/9组合的回报在大多数时间都要超出3/7比例组合。而全球视角正好相反,3/7的股债配比1/9的组合频率上更占优。根据两国股、债类资产自身的属性,在近些年“固收+”和FOF类产品快速发展时期,国内股和债的1/9配比相对于3/7的组合能更好对冲风险、获得稳定收益。

参照历史数据,本文计算了过去20年间国内股、债按照不同配比下的风险-回报水平。此处选取的股、债指数是万得全A和中债总全价指数,从左下方100%全债的基准逐渐加大股票配置力度,图中红色的部分表示债券权重,灰色部分表示股票权重,以此为基础绘制了资产配置的“月相图”。债券从满月到“月全食”间,股票权重从“新月-峨眉月-弦月-凸月-满月”,股债组合风险-收益的位置逐渐向右上角移动。股票占比提高后,年化波动率和年化回报率相应走高,且风险调整后的回报率出现了边际效用递减,体现为月相图变动的轨道斜率趋缓。详见国信策略在2022年2月15日发布的研究报告《多资产收益-波动“月相图”》1。

1.1全球的股债波动率近期位置

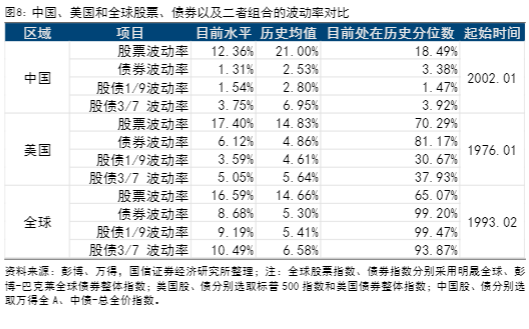

全球视角下由于美债利率的持续大幅走高,近3年股债3/7组合的波动率一度超过1/9组合。本文用滚动36个月的回报率年化标准差来表示资产的波动率,并定位全球的股债波动率目前处在位置。全球股票市场波动率当前时点为16.59%,高出历史均值的14.83%,处在1993年以来的65.07%分位点上;全球债券市场波动率约为8.68%,高于历史5.30%的平均水平,位于1993年以来的99.20%分位点上。如果按照股债一比九的配比,组合波动率目前为9.19%,显著高于历史均值5.41%,位于历史99.47%分位点;三比七的配比组合波动率为10.49%,远高于历史均值6.58%,处于历史93.87%分位水平。

1.2国内股债波动率近期位置和历史走势

国内的组合中放大债券权重的依据在于降低波动,股/债按照1/9配比的波动率长期在3/7组合之下。2002年1月~2024年3月,中国股票波动率为12.36%,低于历史均值21%,处在2002年以来的18.49%分位点上;中国债券波动率为1.31%,低于历史均值2.53%,处在历史3.38%分位点上。如果按照一比九和三比七的股债配比,一比九组合的波动率为1.54%,低于历史均值2.80%,处在历史低位的1.47%分位点;三比七组合波动率为3.75%,低于历史均值6.96%,处在2002年以来的3.92%分位点上。

从美股和美债近50年的历史中仍可以验证股债组合结论。美国的历史数据更为长久,可以追溯至1976年,本文将美国、中国还有全球作为三组情景作为对比,结果如图8所示。美国和全球结论较为类似,自1976年以来,1/9组合的夏普率平均要超出3/7组合21.7%,在551个月度中,有68%的月份里3/7组合的动态夏普率要优于1/9组合,和国内情况正好相反。

2.国内外配比差异的产生原因分析

本文首先根据中、美两国股债间的关系,来判断两类组合长期趋势背离的原因。(1)以股票指数和债券收益率间滚动36个月的相关系数,作为股债跷跷板的衡量依据,该指标越接近100%代表跷跷板效应越明显,股票和债券风险间对冲效应越好。金融危机之前美国跷跷板效应显著强于国内,而在2011~2013年间美国跷跷板效应变弱时,中国股债跷跷板特征还有所体现。(2)如果用市盈率倒数与国债收益率的轧差作为股债性价比的衡量依据,股债性价比指标的高点往往也对应着股市的低点。则在近10年来中美的走势基本是趋同的,但无论是绝度的比价还是分位数,中国的股债性价比位置对股票的提示都是更加利好的。

近2年来中、美股债跷跷板和股债性价比情况出现了显著分化。国内股债跷跷板在股票近3年震荡回调、债市利率不断创新低的情况下达到了历史有效高位,而美国的股债跷跷板效应则处在低位,虽然美债高企时美股科技板块再创新高,但美股的长牛和美债阶段性的高位波动与反复共存。从中美股债性价比指标来看,由于国内低利率+股票回撤,海外高利率+股票走牛,带来的结果即美股较美债、中债较中股的相对高估。

2.1流动性因素

首先从流动性因素出发,本文沿用上文提到的“动态夏普率”概念。第一,货币政策和货币市场方面的流动性似乎并不构成直接原因。(1)新冠疫情后一直到2021年11月初美国Taper以前,中美两国都处在货币政策方向上宽松的时期,幅度上的差异体现在国内对货币政策空间的珍惜上:2020年三季度国内短端利率即开始上行、恢复至疫情前水平,而美债收益率在低位持续了相当长的时间,加息前才开始反弹。1/9和3/7配比产生的差异是颇为长期的问题,最近一轮显著的国内1/9占优、海外3/7占优现象,从新冠肺炎爆发前的2019年就初步形成。(2)如果回溯到更早的2002年,美国3/7组合跑赢1/9组合、中国的1/9组合跑赢3/7组合,和两国货币政策各自的松与紧,趋同或背离也无规律可循。

第二,信用债相对于利率债的流动性区别也仅能解释一部分原因。信用债流动性不及国债,国债的波动率大多数情况下都是比信用债要高的。以美国为例,过去15年间的资产配置组合上,如果对比美股-国债组合与美股-全债组合,债券口径为美国“全债”(既包含国债,也包括信用债)的股债对冲组合,1/9动态夏普率与3/7动态夏普率间的轧差录得正值的频率更大,比美股-国债的组合轧差也更高些。美债作为全球安全资产,十年期美债年内高低点的落差过去20年的平均水平超出120bp,即增配信用债可以一定程度缓解国债高波动的问题。2011年11月~2013年4月期间,美股-美国国债按照3/7和1/9配比的分歧并不大,但是美股-美国全债的1/9组合明显碾压了3/7组合,欧债危机后美国继续维持零利率的政策,信用债相对国债的波动率显著更小,因此全债指数配置份额越高表现越佳。

在随后的2013年6月到次年9月,这一状况才出现改变。当时对应的是美联储经历了次贷危机5~6年单边宽松后,首次变得鹰派,Taper和前期酝酿的“缩减恐慌”情绪也是发生在此时点。美联储缩减购债虽然针对的是国债和MBS,但回过头来看美债收益率在Taper前后变动不大,反倒是流动性较差的信用债首当其冲,波动性走强。此处引入彭博60日债券指数波动率,可以发现过去20年间只有Taper的时点,美国债券整体指数的波动性才持续超出美国国债指数。

2.2信用风险因素

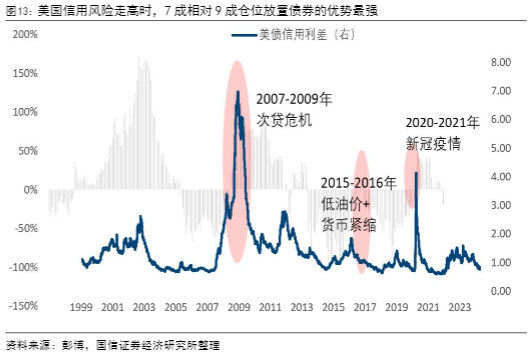

第三,信用风险方面可以解释债券仓位对组合的影响,信用债违约市场化的美国可以解释1/9组合相对3/7变化的方向,国内则可以用信用违约解释7/3组合短期的反超。美国信用债发展历程长、市场化程度高,因此信用利差可以体现出违约风险。国内信用债市场起步较晚,信用利差在2018年之前反映的主要是流动性溢价,即利率风险,2018年以来随着违约高频化、常态化,信用利差才主要涵盖债券的信用风险。(1)2005年后,美国信用利差急剧走高、叠加违约事件频发的案例共有四次:2007~2009年次贷危机、2015~2016年间低油价和美联储货币紧缩共振的阶段,以及2020年初新冠疫情。本文将美国股、债间1/9和3/7两种组合夏普率作差,可以发现在这三次美国企业严重的信用风险期间,基本都对应着七成债券仓位配比较九成仓位债券配比相对效果最佳的时点,此时可以降低债券仓位以缓释信用风险。(2)国内市场方面,几次信用违约小高峰(2015-2016、2018、2019)期间债券占7成仓位的组合短期跑赢过9成仓位的组合,也反馈了美国信用债市场类似规律。

2.3技术发展因素

第四,从中长期逻辑解释中国股债1/9配比长期好于海外经验值3/7的组合,技术进步是一个很好的切入点。制造业投资和工业产出中,技术发展带动的新旧动能此消彼长是支撑中国债券收益率未出现长期下降的根源,这也是中国债券高票息、吸引海外资金流入的原因。

一方面,从风险平价的角度出发,中国股票的强波动让仅占一成的股票配置规避风险。过去20年间中、美股市都是长期向好的,中国股票牛市波动更高,即爆发力强、涨得快,但回撤大、跌的也多。另一方面,更为重要的是,过去20年间美国利率追随潜在增速趋势性下滑,但高新技术支撑了国内潜在增速、使得其跌速缓慢,呵护了中国债市的票息优势,才是关键所在。如果本文将中国与美国十年期国债收益率的波动做过统计对比,过去20年间十年期美债年内高低落差平均有127bp,中国为108bp,假设能够很好把握波段,资本利得的视角美债略胜一筹。但从票息而言,中美债券间利差持续处在高位,海外债券市场吸引力相比之下逊色不少。如果将美国国债指数的回报进行拆分,也可以发现票息占回报的比重微乎其微,主要是债券价格变化带来的盈亏。

本文倾向于选择名义经济增长影响长期利率趋势的理论。在这一理论更加倾向于技术要素会取代资本要素,但我国追求的技术产业可能是一种“高技术+高资本”的产业模式,这种情况下资本的需求依然保持旺盛,这对于利率趋势并不意味着长期下行。

从历次五年规划时期的情况来看,实际经济增速都实现甚至超越了目标经济增速。新旧产能周期的切换已达平衡点:中国的经济虽然由三大需求驱动,但是促成底部稳定的中枢力量都是来自于固定资产投资,而固定资产投资的三大构成中,房地产投资与基础建设投资往往是一对相互对冲的因素,只有制造业投资是决定固定资产投资走向的“定盘星”。在新旧动能切换过程中,代表旧动能的其他产业制造业投资和代表新动能的高新产业制造业投资又是决定整体制造业投资动向中“此消彼长”的对冲力量。

那么,到底新旧动能切换程度如何呢?目前来看,高技术制造业已经成为影响整体制造业投资的中枢力量。回顾过去,导致近些年中国新旧动能切换加速的事件主要有两个:(1)2016-2017年的供给侧结构性改革,大力出清了旧产能;(2)2018年以来的中美摩擦,促使科技兴国、新动能周期的崛起。高技术制造业在整个制造业投资中的占比一度上升到20%以上。从2016年开始,高技术制造业的投资增速底部不断抬高,与之对应的是2018年以来,其他制造业的投资增速开始下行趋缓。2020年新冠疫情给中国和世界经济带来冲击,但高技术制造业投资增速在疫情后迅速恢复且突破前高,但其他制造业投资恢复速度则较为缓慢。从工业增加值增速的角度来看,高技术产业工业增加值增速在过去十年间持续高于制造业整体增速。经历了经济“新常态”、“经济L型”和“增速换挡”后,国内制造业投资增速的中枢一再回落,但高技术产业的韧性较强,在供给侧结构性改革、新冠疫情期间起到了托底经济的效果。

2.4未来债券收益率波动性的演变方向预判

以2018年为分界线,供给侧政策取代了传统的需求侧刺激政策,同时出现的是利率中枢的下行。2018年前,10年前国债利率的均值中枢在3.60%,之后的利率平均为3.00%。近20年实践回顾,中国企业的资本要素回报率没有出现大幅度的回落下行趋势,这在很大程度上解释了全球人口老龄化过程中,中国长期利率反而没有出现趋势性下行的现实。随着人口老龄化的加剧,未来潜在增速预计按照正常规律中枢下行,带来无风险利率水平的走低。

随着中国高新技术产业对潜在增速的托底效应,以及逆周期调节导致的信用周期时间缩短、正常年份盈利、资本回报率等波动的减弱,债券波动率性还会进一步减弱,波幅有望继续保持收窄。而美国人口老龄化愈演愈烈、“婴儿潮”一代按时退出劳动力市场,中长期来看潜在增速很难有反弹空间,长期利率还是维持稳中有降的格局。因此,综合上述中国高新产业、技术进步支撑债券利率稳定、波幅收窄,以及美债利率长期跟随老龄化趋势下降的角度,中美利差还有望继续保持高企,国内股债1/9的对冲策略本土落地的性价比,预计长期内还将好于海外传统3/7的经验。

3.透过海外多元资产基金产品来看股债配置

美国共同基金市场头部的马太效应突出,市场规模前100的混合型基金主要来自资本集团、富达、先锋、普信、贝莱德以及摩根大通等头部资管机构。此处选取了海外市场的八个代表性基金作为研究的主要对象2,来探讨股债配比组合、配置框架等如何跑赢60/40的比较基准。

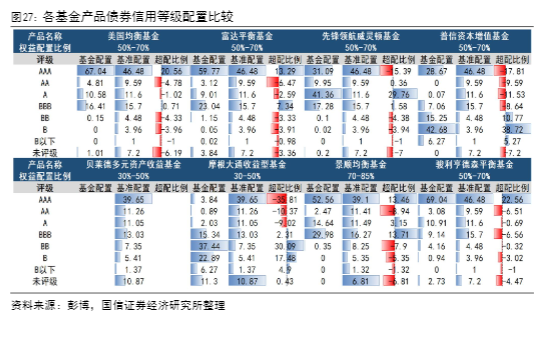

从区域配置比例来看,金融服务、技术、健康是各基金产品的重仓行业。从各基金产品和基准配置的比较来看,各基金产品大多超配了防御型和敏感型行业,较少超配周期型行业。在防御型和敏感型行业中,技术、必选消费和健康更受青睐。从历史风格趋势上看,2018-2022年,美国均衡基金一直是大型混合投资风格;富达平衡基金和骏利亨德森平衡基金的投资风格从大型混合转变为大型成长;先锋领航威灵顿基金和贝莱德多元资产收益基金投资风格从大型价值转变为大型混合;普信资本增值基金投资风格较为多变,经历了从大型成长到大型混合,再回归大型成长的转变;摩根大通收益型基金和景顺均衡基金保持大型价值投资风格。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。