2024科技教育行业投资前景分析报告

1、政策背景:监管常态化,教培迎来“双减”后新纪元

1.1、政策细则:减负及教育改革为宗旨,各阶段校外培训列入严格管控

针对中小学生负担过重、校外培训过热等问题,“双减”政策正式出台,各阶段校外培训列入严格管控范围。2021年6月15日,教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,正式出台“双减”政策。虽然文件旨在针对义务教育阶段,但文件最后提及「不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构和面向普通高中学生的学科类校外培训机构。对面向普通高中学生的学科类培训机构的管理,参照本意见有关规定执行」,范围扩大至学前+K12全学段。各项细则陆续落地,走向有例可循、有法可依。2021年7月29日,教育部办公厅印发《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》,随后教育部联合各部门进一步印发《中小学生校外培训材料管理办法(试行)》、《关于将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知》、《校外培训机构从业人员管理办法(试行)》、《关于做好现有线上学科类培训机构由备案改为审批工作的通知》、《关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》等文件,在实行政府指导价、预收费监管、培训材料管理、从业人员管理、作业管理、课后服务、暑期托管、考试管理、家庭教育等方面明确了具体规定。

校外培训相关法规陆续出台,教培进入“双减”后新纪元。2023年8月,教育部出台《校外培训行政处罚暂行办法》,明确规定校外培训的“不可为”,及具体处罚措施。2024年2月,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,相较原“双减”文件,删除有关高中的表述,并明确非学科校外培训的有益地位,整体行业迎来新纪元。

1.2、双减成果:供给出清集中度有望提升,政策明朗进入常态化监管

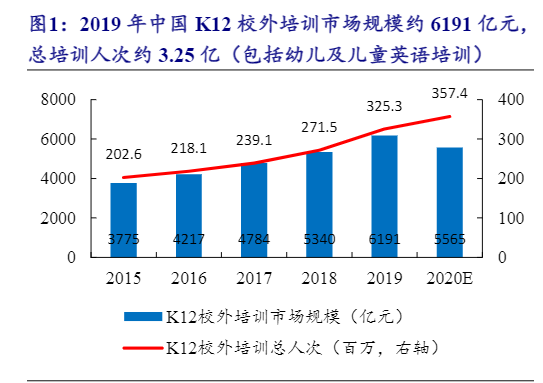

“双减”前线下参培率高达27.4%,市场规模广阔。根据弗若斯特沙利文,“双减”前(2019年)中国K12校外培训市场规模约为6191亿元,总培训人次约3.25亿。2015-2019年,K12校外培训市场规模的复合年均增长率为13.2%。参培率方面,线上K12校外辅导渗透率(按学生人数计)从2015年的1.8%增加到2019年的14.5%;线下K12校外辅导的渗透率(按学生人数计)从2015年的26.3%增加到2019年的27.4%。

“双减”前教培行业高度分散,进入门槛低、龙头集中度低。“双减”前教培行业进入门槛较低,对于执照、合规经营等缺乏严格监管,且教培行业投资成本低、预收款制回本周期短,大量教师或应届生开办独立工作室,形成长尾市场。按就读人次测算,“双减”前(2020年)新东方、好未来在K12校外培训的市场份额分别为3.11%、4.92%,两家龙头培训机构合计市场份额约为8.02%。根据弗若斯特沙利文,按收益计,2019年前五大K12校外培训公司的市场份额为8.5%,龙头集中度低。

“双减”后供给压减约九成,上市公司已完成剥离或转型。根据教育部数据,截至2022年2月底,原12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到9728个,压减率为92.15%,原263个线上校外培训机构压减到34个,压减率为87.07%;所有省份均已出台政府指导价标准。

25家上市公司均已完成清理整治,剥离K9阶段学科培训,或转型非学科素养教育。牌照和资金设定严格壁垒,龙头压减率低于行业,集中度有望超过“双减”前。针对高中学科类培训,不再审批新的办学许可证,并加强对于“小黑班”、非法机构的巡查、巡检。针对面向中小学生(含3至6岁学龄前儿童)的非学科类校外培训,严格明确准入流程,须取得县级有关主管部门的行政许可后,再依法进行法人登记,同时培训收费实行指定银行、专用账户、专款管理。2023年10月15日起,《校外培训行政处罚暂行办法》全面施行,违法情形及处罚措施进一步明晰。教培行业由原来的以教学和服务质量为主要竞争优势,变为以牌照和资金为高壁垒,行业集中度有望超过“双减”前。

“双减”阶段性成果显著,锚定三周年,各地纷纷出台机构“白名单”。2024年1月5日,锚定“双减”政策出台三周年,教育部召开全国“双减”工作视频调度会。各地教育局积极响应,加快合规机构的办证审批,同时出台培训机构“白名单”,其中包含新东方、好未来、学大教育、高途教育等连锁机构,政策迈向常态化监管期。

1.3、教育改革:“升学教育”转向“素质教育”,重点发展科学素养

“双减”并非单纯减负,而是旨在破除“唯分数论”,培养创新型、复合型、应用型人才。过往教育以应试为目的,过分强调升学率,教育改革提出全面发展素质教育。2019年7月,中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,提出人民群众的教育需求正由“有学上”向“上好学”转变,要建立以发展素质教育为导向的科学评价体系,强调全面科学的教育质量观。

“双减”减的是机械重复、低质低效的作业,增的是考题的灵活度和覆盖面。各地中小学深化考试评价改革,与改革前“死记硬背”的考点堆砌不同,当前考试的题型更“活”,更加突出考核学生思维能力,特别是考核逻辑思维能力、应变能力和解决问题的能力,更注重人文素养和知识层面的考察。根据艾瑞咨询数据,从新课标的教材内容来看,小学阶段古诗文占比由11%提升至20%,初中阶段古诗文占比由27%提升至31%,对学生的语文学科素养和阅读理解能力要求提高。

科学素养教育成为重中之重,是推动科技、人才高质量发展的奠基石。2023年5月,教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》,提出开展科学素养提升行动,落实党的二十大关于教育、科技、人才三位一体布局战略要求,针对讲得多做得少,学生对科学技术缺乏内在兴趣等问题,深化中小学科学教育改革。《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》、《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》等多份文件发布,着力在教育“双减”中做好科学教育加法。

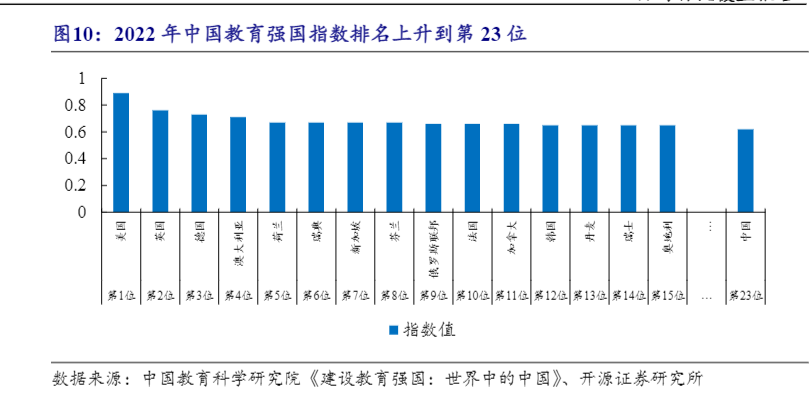

我国教育现代化跨入世界中上水平,2035年有望迈入教育强国。2019年2月中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》,提出到2035年,总体实现教育现代化,迈入教育强国行列。根据中国教育科学研究院测算,2012至2022年,中国教育强国指数排名由第49位上升到第23位,是全球进步最快的国家,但仍较世界主要教育强国有一定差距。

2、好未来:乘风再起航,素质教育+学习机构筑新支柱

2.1、公司概况:K12双巨头之一,成功把握两次教育科技变革

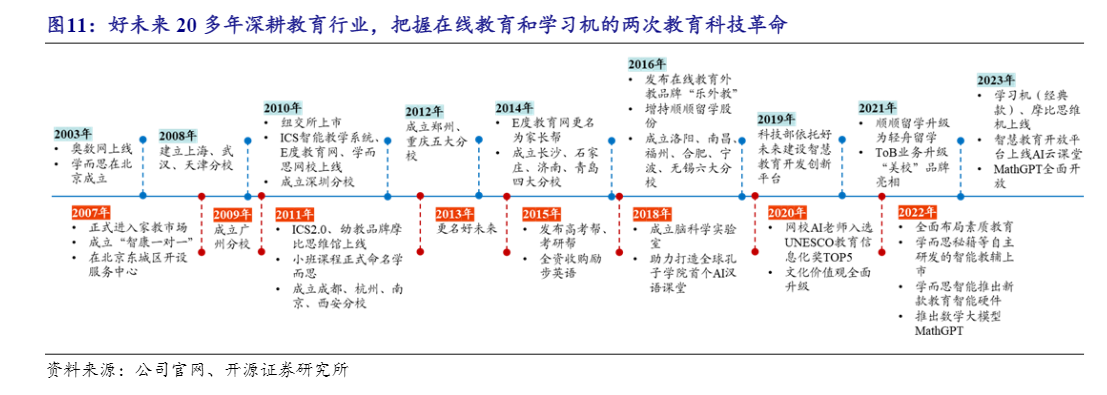

好未来为K12教培行业龙头公司,“双减”后转型素质教育和教育科技产品。公司创立于2003年,以线下数学辅导班起家,经过多年发展,已覆盖线下辅导、线上在线课程,业务从国内扩展至海外留学,从小学生群体扩展至初高中、大学生等群体。FY2021好未来营收44.96亿美元,是国内教培行业龙头公司。受2021年“双减”政策影响,好未来在2021年末退出国内K9学科类培训服务,并宣布全面转型素质教育。2022年,公司公布新使命,向素质教育和教育科技方向进行战略转型。目前好未来旗下已拥有学而思素养、学而思网校、好未来轻舟、ThinkAcademy、学而思国际、美校等多个品牌,并在2023年推出学而思学习机、摩比思维机等教育硬件产品。历史沿革:深耕教育行业20余年,成功把握在线网课和学习机的两次教育科技革命。

(一)2003-2010年:初步布局。公司创立于2003年,以小学课外辅导班起家。2007年,公司正式进入家教市场,成立“智康一对一”品牌,并在北京东城区开设服务中心。随后在全国不断扩张,截至2010年,公司已在北京、上海、武汉、天津、广州、深圳多地建立了分校。同时,公司开始探索在线教育,致力于解决地域差异,并在2010年上线学而思网校,同年于纽交所成功上市,募集资金规模达1.2亿美元。

(二)2011-2016年:线下稳步扩张,线上不断尝试。公司自上市后加快线下扩张进程,由一线城市向二线城市布局,成立多所分校。针对不同的客群,公司发展出覆盖K12全科、考研、留学等业务的多品牌布局,截至2016年,公司已拥有学而思培优、学而思网校、爱智康、家长帮、摩比思维馆等核心品牌。公司逐渐明确线上学习受众范围,在线教育持续发展,2015年3月,好未来的线上业务推出了新的产品模式,在原先“录播”课程的基础上增加了“直播”环节,并于2015年10月推出了业内首创的双师课堂教学模式。

(三)2017-2021年:在线教育业务取得成功,布局教育科技。得益于“主讲老师直播+录播+辅导老师”的新模式,公司FY2017-FY2021的网校业务营收占比从4.7%迅速增长至28.4%。公司加大教育科技方面的投入,于2018年成立脑科学实验室,并助力打造全球孔子学院首个AI汉语课堂,2019年科技部依托好未来建设智慧教育开发创新平台。

(四)2021年至今:全面战略转型素质教育+学习机。2021年底,公司退出国内K9学科类教培业务,转型素质教育,并整合升级留学业务,在海外布局ThinkAcademy培训业务。另一方面,公司宣布向教育科技方向战略转型,ToB业务升级“美校”品牌亮相,ToC自主研发的智能教辅上市,教育硬件产品学习机(经典款)、摩比思维机等上线,2023年数学AI大模型MathGPT全面开放。

股权结构方面,好未来实行AB股架构,截至2023/4/30,其创始人张邦鑫直接或间接持有公司26.7%股权,拥有72.1%的投票权,为公司的实际控制人。COO刘亚超持股4.2%,拥有5.4%的投票权。

高管团队具备丰富的运营经验和互联网思维,各大业务条线都由领军者负责。创始人张邦鑫先生任董事会主席及CEO,对公司发展与成功起到了至关重要的作用。COO刘亚超(Co-founder)先生负责学习服务业务,曾拥有丰富的教学经验。总裁兼CFO彭壮壮先生曾任微软大中华区商业战略总经理等,具备商业战略设计方面的丰富经验,负责内容解决方案(学习机等)类更富战略意义的创新业务。CTO田密先生曾在阿里巴巴、高德任职,具备丰富的技术实践经验,负责AI技术方面。

2.2、业务结构:全面转型,素质教育+学习机双轮驱动

“双减”前网点数量的年复合增速为25%,FY2023已重启线下扩张。FY2015-FY2021,公司线下网点数量的年复合扩张速度为25%。受“双减”政策后公司清退K9业务的影响,学校和学习中心数量由FY2021的1098家锐减至FY2023的约170家。学生规模也呈现类似变化趋势,由FY2021的1868万人次下降至FY2023的240万人次。公司全面转型素质教育后网点数量稳步上升,根据学而思APP数据,截至2024/4/10,公司网点数量升至312家。覆盖城市数量亦由FY2021的110个缩减至FY2024Q3的37个。对比FY2021,排名前37的城市共有网点数量1005个,现有城市加密空间大。

转型后形成3+2+1业务布局,品牌矩阵丰富。2023年,好未来在战略调整后形成全新的3+2+1业务布局,即3个场景、2个市场及1个平台。其中3个场景分别指:学习服务(包括素质教育、国际教育、海外业务等),内容解决方案(包括纸质书籍、智能教辅、移动应用和人工智能驱动的学习设备),技术解决方案(向国外教育机构提供)。

2个市场指国内市场和国外市场,公司海外K12教培业务目前已经覆盖美国、英国、澳大利亚、马来西亚等6个国家和地区。1个平台指AI科技平台,致力于为公司的业务和产品提供技术支持。目前公司业务分为学习服务解决方案以及学习内容方案两大板块。学习服务包括素质教育(线下培优、线上网课)、高中业务、海外业务,形成了丰富的品牌矩阵,学习内容服务包括智慧图书教辅、智能硬件。FY2023公司学习服务及其他收入为8.54亿美元,占收入的84%,学习内容解决方案收入1.66亿美元,占收入的16%。战略转型后,以学习机为主的学习内容解决方案收入比重持续提升。

“双减”前在线教育收入增长迅速,“双减”后内容解决方案起量。FY2019-FY2021,公司以学而思网校为主的在线教育服务整体营收增长迅速,FY2020和FY2021在线教育营收分别同比增长81.95%/106.25%。FY2023内容解决方案业务逐步起量,伴随学习机的推出及放量,预计FY2024内容解决方案业务占比仍将大幅提升。

2.3、财务分析:逐步走出“双减”阴霾,经营大幅向上

“双减”后营收大幅下滑,战略调整后FY2024Q1增速首次回正。双减政策出台后,公司全面停止国内K9学科类培训,因此营收出现迅速下滑。FY2023,由于公司战略转型后业务结构逐步成型,营收降幅收窄。FY2024Q1公司营收增速首次回正,随后收入加速增长,FY2024Q4收入同比增长50.7%,收入增长主要由线下素质教育以及学习内容解决方案等新业务驱动。

亏损逐季收窄:同样受双减后K9业务终止影响,FY2022公司净利润亏损较大,随后公司宣布战略转型,业务调整以及转型后公司开始发力AI等新技术使得净利润仍有所亏损,但幅度逐渐收窄。经营利润方面,公司FY2022Q4首次实现Non-GAAP经营利润首次转正,随后各季度Non-GAAP经营利润亏损收窄。毛利率已回双减前水平:“双减”前FY2019-FY2021公司毛利率维持在54%-55%左右,FY2022Q3受业务调整影响,毛利率略微下降,随后几个季度毛利率爬升到60%-63%。业务调整后,毛利率较低的学习机业务收入占比不断提升,因此FY2023Q3后毛利率回落到双减前的水平。

经营性现金流回正,账上现金充裕,递延收入增速快于收入。受“双减”后业务调整影响,FY2022经营性现金流净额为-9.39亿美元,FY2023经营性现金流净额迅速回正。截至FY2024Q4,公司账上现金充裕,现金和现金等价物及短期投资合计33.04亿美元。双减后,公司递延收入水平较双减前有所下降,剔除季节性因素,FY2022Q4-FY2024Q3递延收入呈现上升趋势,FY2024Q1-FY2024Q4同比增速分别为70.51%/83.27%/87.47%/95.1%,快于收入增速。

3、素养教育:授人以渔,开辟核心素养全新赛道

3.1、行业规模:校内补充,有望达到“双减”前学科类培训规模的70%什么是素养教育?有别于传统素质教育/兴趣班以艺术、体育类为主,如美术、舞蹈、声乐、篮球等。素养教育重在培养学习习惯和激发学习兴趣,并实现学以致用,是学生校内学科课程的有益补充。2022年11月30日,教育部等十三部门发布《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》,提出“到2024年,非学科类培训成为学校教育的有益补充”。同时,“双减”后原来主做学科类培训的大型K12机构谋求转型,顺应国家教育改革方向,开发人文美育、科学素养、机器人编程等新型素养课程,重在提升学生核心素养及综合能力,更加强调学习过程所得而非考试结果。

我们预计到2026年,中小学生素养教育市场规模有望达到2191亿元。根据北京大学中国教育财政科学研究所发表的《中国教育财政家庭调查报告2021 》,2019年小学生学科类校外培训的参与率为25.3%,初中为27.8%,高中为18.1%。兴趣类校外培训呈现不同趋势,小学生参与率为22.3%,初中为9.6%,高中为5.8%。同时,2019年参与学科类校外培训的学生年均支出为8438元,兴趣类年均支出为5340元。因素养教育为校内课程的有益补充,我们选取“双减”前义务教育阶段的学科类培训渗透率作为参考,假设到2026年,小学素养教育渗透率达到双减前学科类培训渗透率的2/3,初中以学业和中考为主,渗透率为双减前的1/3。结合人均支出的增加,我们预计到2026年,义务教育阶段素养教育市场规模有望接近2019年学科类培训规模的70%,达到2191亿元。

3.2、竞争格局:供需缺口仍大,“双减”后难有新资本入场供给仍处于发展初期,相较需求存在较大缺口。根据教育部数据,“双减”前存在12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构,截至2024年1月24日,全国义务教育阶段登记在案的校外线下学科类培训机构有4247家,非学科类机构10.16万家(不包含“小黑班”等非合规机构)。根据登记在案的课程数据,素养类课程(除艺术、体育)占义务教育阶段非学科课程总数的12.9%。推算目前合规的义务教育阶段“素养+学科”类校外培训机构数量约为1.7万家,仅为“双减”前学科类培训机构数量的14%,供需仍存在较大缺口。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)