2024酒店行业报告:中国酒店业的转型与长期投资机遇

1.引言

2024年4月国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,意见共有九个部分,是继2004和2014年后时隔十年再次出台的资本市场指导性文件,因此被称为新“国九条”。新“国九条”中强调要建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持“长钱长投”的政策体系。具体到社会服务行业,我们认为酒店行业兼具“好生意”+“好时机”,中国酒店龙头是时间的朋友,值得长钱长投。

1)从供给端或竞争格局角度看,品牌价值大、有规模效应、地理卡位具备先发优势、产品迭代慢等生意特点,都使得行业龙头有更强大的竞争壁垒,后发者难有颠覆机会,我们如果观察欧美国家二战后的现代酒店业发展史,会发现其品牌格局一直较为稳定,即使是在中国近三十年连锁酒店从无到有、竞争愈发激烈的大环境下,竞争格局相比其他可选消费子赛道已经是相对稳定。

2)从需求端看,虽然酒店行业是一个传统消费品行业,当一个经济体进入成熟阶段后,需求总量可能不会有太大增长空间,但酒店始终是满足“临时住宿”这一刚需的核心场景,民宿等新业态对住宿需求的分流十分有限,尤其占出行市场一半以上的商旅客群基本上会选择酒店而非民宿,所以从逻辑上很难看到替代品威胁,而且从发达国家经验来看酒店房价也是能够长期跑赢或跟上通胀的。

3)从资本市场表现来看,酒店行业不仅诞生了万豪国际(MAR.O)、希尔顿酒店(HLT.N) 、洲际酒店(IHG.N)等海外牛股,国内酒店龙头华住(HTHT.O)自2010年上市以来股价涨幅也接近10倍,其中从2012年到2021年期间最大涨幅超过20倍。除了以上共性外,中国酒店行业相比国外市场,连锁化率和品牌档次结构仍有较为明显的差距,连锁化率提升和中高端化升级也将为龙头品牌提供充足的成长空间。

2.酒店行业24Q1业绩总结:基数压力之下有分化,静待商旅需求拐点

今年春节后酒店行业高基数压力开始显现,受经营效率、扩店速度和品牌势能影响,上市公司24Q1业绩表现有所分化,具体来看:

锦江酒店:24Q1营收32.06亿元/+6.77%,归母净利润1.9亿元/+34.56%,扣非归母净利润0.62亿元/-31.19%,扣非业绩下滑系境外子公司卢浮拖累,主要是欧元借款利率同比提升,导致境外利息支出增长。

首旅酒店:24Q1营收18.45亿元/+11.47%,归母净利润1.21亿元/+49.83%,扣非归母净利润0.97亿元/+102.19%,主要得益于酒店板块尤其是直营店盈利能力同比改善。

华住:24Q1经调整净利润7.71亿元/+101% yoy,其中境内酒店经调整净利润9.38亿元/+65% yoy,境外酒店经调整净利润-1.67亿元(vs 23Q1 -1.84亿元)。

亚朵:24Q1实现营收14.7亿元/+89.7%,净利润2.58亿元/+1326%,经调整净利2.61亿元/+63.4%,经调整EBITDA 3.54亿元/+53.1%。

华住(境内)/锦江(境内有限服务)/首旅(不含轻管理)/亚朵24Q1整体RevPAR分别同比+3.1%/-1.6%/+2.0%/-2.6%,同店层面华住仍维持正增长,其他集团则略有下降。展望二季度,由于去年暑期旺季旅游需求集中释放,房价和入住率基数较高,虽然清明、五一数据显示旅游在可选消费品类中维持较高景气度,但商旅端仍受宏观经济弱复苏影响,我们认为24Q2行业RevPAR仍将承压,同店层面在高基数之下回落幅度或将环比Q1有所扩大。

开店方面,连锁化率和中高端升级的逻辑持续兑现,但开店速度有所分化,华住、亚朵相对强势。24Q1华住/锦江/首旅/亚朵净新开店分别为421家/147家/32家/92家,华住/亚朵储备店同比环比均保持增长、后续开店动能充沛,结构上各集团继续以中高端为主,华住经济型酒店24Q1仍实现净新开134家,彰显下沉市场连锁化潜力和汉庭在经济型价格带的品牌势能。

高基数压力和景气度担忧导致股价承压。酒店板块股价自23Q4以来呈调整趋势,主要与旺季业绩兑现度、24年高基数压力担忧和商旅需求走弱等因素有关,华住受益于业绩强势和RevPAR韧性,较锦江、首旅有超额收益。2024年以来国内旅游人次在高基数下保持增长,休闲需求维持高景气,但商旅端恢复力度仍与宏观经济强相关、尚待进一步恢复,由于去年春节后商旅需求迎来报复性释放,RevPAR的高基数压力在今年春节后开始显现,因此行业24Q2压力环比一季度或有所加大。展望后续,我们认为旅游需求在消费者更注重体验式消费的新趋势下有望保持增长,而商旅端则需宏观经济进一步复苏。

3.酒店行业:龙头壁垒稳固、规模效应强、现金流强的好生意

3.1信息不对称赋予酒店行业更大的品牌价值

与其他线下服务业态相比,酒店业的信息不对称程度更高,品牌价值突出。相比餐饮、咖啡、酒吧、超市、便利店等其他线下服务和零售业态,酒店对于消费者的信息不对称程度更高,这主要由于两方面原因:1)消费者主要来自异地:除少数极高频差旅人士和本地客人外,大部分旅客对当地酒店都不熟悉,糟糕睡眠体验对一段旅程的试错成本高,而其他业态则主要辐射门店周边客群,且试错成本更低;2)对产品价值的感知更滞后:在OTA出现之前,预订酒店更类似于“开盲盒”,只有真正入住才能判断实际硬件条件如何,餐饮、咖啡等饮食口味虽然只有在消费后才能感知,但环境、服务等要素也更易于观察。主观效用方面,除豪华酒店外,经济型和中高端酒店主要满足的还是住宿刚需,悦己/尊重/社交等情感价值不及餐饮、茶饮、咖啡等。

从国际成熟市场经验来看,酒店会员渗透率高,消费者粘性强。根据2012年欧睿对不同国家消费者参与酒店和航空公司客户忠诚度计划(Loyalty Programmes)情况的调查,发达国家消费者参与比例普遍在70~80%以上,显著高于中国、印度这样的新兴经济体,主因发达国家旅行市场已经处于成熟阶段,品牌粘性更高。中国不同年龄的消费者对忠诚度计划的参与率也相差较大,年轻一代渗透率显著高于中年人。

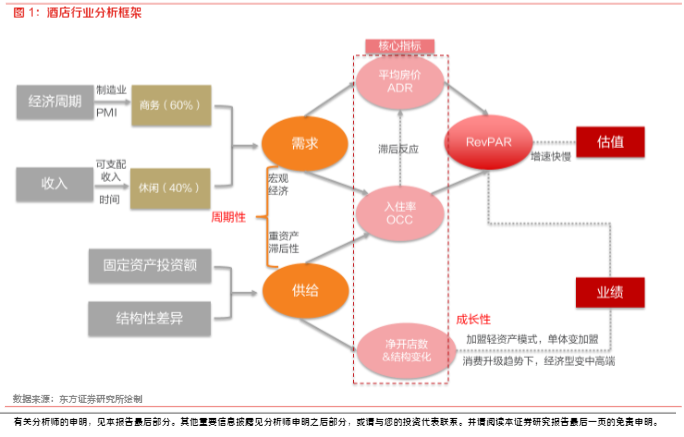

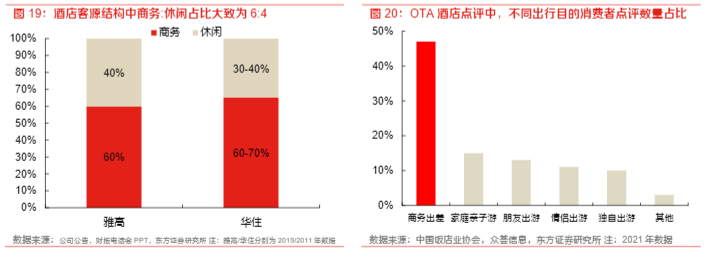

3.2需求评价维度统一,强功能属性

横向对比来看,影响酒店产品力的主要是各类硬件因素,服务与情感因素占比有限。无论是对于有限服务型酒店还是全服务酒店,硬件设施、交通位置、卫生情况等都是影响用户体验的主要因素,即使是人工服务更多的高档豪华酒店,相比餐饮等线下服务业态,服务员与顾客接触的时间也非常有限、且服务容易标准化。需求结构上,酒店50-60%客源为商务人士(差旅、会议等),40-50%为休闲客人(旅游、探亲访友等),在对硬件设施、卫生情况、交通位置等共性要求之外,商旅客人对酒店产品的需求也更加标准化,在商旅需求占比更高的区域市场,其连锁化率往往高于旅游度假地区。

高星级酒店定义了品质天花板,欧美酒店业早已形成了成熟的星级划分标准,经济型、中高端酒店是对产品价值的重塑。从计划经济向市场经济过渡过程中,我国“五星级+招待所”的哑铃型酒店供给结构难以适应高速增长的出行需求——星级酒店价格贵、需求错位,招待所和小旅馆硬件卫生条件太差,在借鉴国外雅高、假日酒店等有限服务模型的基础上,锦江之星、如家、七天、汉庭等全国性快捷酒店品牌应运而生,核心是以二三星级的价格提供四五星级的睡眠体验、并削减不必要的服务与设施,再之后的中高端化是在消费升级大背景下,在品质溢价和投建成本之间的再平衡。

从需求维度,酒店消费者可以被划分为商务和休闲两大类,核心商旅客群对需求有引领作用。根据携程商旅调研,高频商旅人士以男性为主,年龄集中在25-44岁,接近8成拥有本科及以上学历,6成以上月收入在1万元以上,这部分客群在报销预算内的价格敏感性较低,为品牌支付溢价的意愿要强于休闲客群。纵观可选消费品,率先在商务领域建立优势的品牌往往在其他场景也会彰显出引领作用(比如白酒、咖啡、汽车、PC等)。

商旅人士住宿频次二八效应显著,高粘性头部用户价值巨大。相比于本地化消费需求主要与当地人口和收入水平有关,商务差旅活动天然地更多集中在中心城市;消费者收入水平达到一定程度后均会有旅游需求,而大多数职业几乎不需要出差;即使在商旅客人内部,出差频次的分化也较为显著,根据携程商旅报告2019年数据估算,出差频次前20%人群贡献了接近一半的出差次数。

3.3供给端是规模的朋友,具备卡位优势

标准化是线下服务行业永恒的命题,麦当劳/海底捞/星巴克/好未来之所以能成为行业龙头,很大程度在于开创性地将优秀产品或服务进行标准化复制,突破了生意宿命的限制,背后或源于供应链,或源于组织管理能力。标准化的难点主要在于“人”,解决思路一般是降低“人”的权重,同时通过培训、激励等组织管理手段将“人”尽可能的标准化。

“人”的因素占比低,酒店其实是一个相对容易标准化的服务行业。餐饮、教育等行业标准化难点在于对人的培养和管理,而酒店业中“人”的因素相对较少,国际范围对星级酒店的评定也有各种明确的硬性指标。尽管过去也有经济型品牌由于产品标准化问题影响到品牌形象,进而逐渐衰落,但背后原因更多是品牌方为了短期开店收取加盟费,主观对物业、装修、人员的要求放松,而不是酒店业本身多么难以标准化。

酒店加盟商的粘性比经销商、其他业态加盟商更高,而硬币的反面是船大难掉头,品牌长青需要长期主义。经销商、加盟商本质都是品牌方用于撬动社会资源的杠杆,而酒店品牌方在这种合作博弈的关系中天然占据更主动地位,由于酒店投资回收期长、资产专属性强,酒店加盟商一旦入局后,即使出现近距离开店、会员支持不足、入住率不符合预期等问题,加盟商在收回投资之前也不会轻易关店或追加投资更换品牌。但另一方面,船大难掉头,存量门店规模越大对品牌在旅客心中的形象影响也越大,历史上也出现过头部经济型品牌由于产品老化而掉队的例子,这对管理层在短期开店速度和长期品牌形象之间的权衡提出了更高要求。

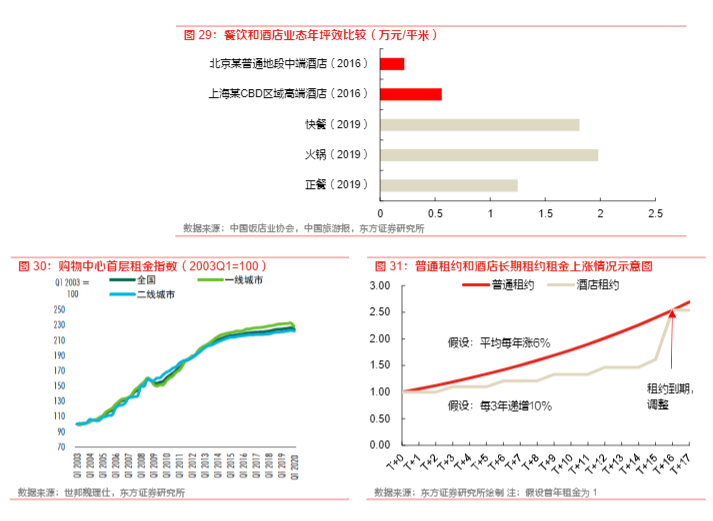

过去二十年酒店业主赚的是什么钱?品牌红利和专业能力之外,本质上是租金看涨期权。相比其他经营业态,酒店业一大特点在于物业租赁合约长达10-15年,对地主方而言酒店经营稳定性强、固定资产投入大、中途退租率低,因此租金一般是每2-4年递增一定幅度。在合同期限内,酒店租金上涨速度一般会慢于周边类似位置、条件接近的餐饮、娱乐等业态;在合同结束后会重新定价,合约租金与市场租金水平相差较大的则有可能一次性大幅上涨。酒店租金占门店营收比重普遍在20-30%,显著高于餐饮业,坪效量级也与餐饮有较大差距,因此酒店经营业绩对租金的敏感性很高,拿到低成本的物业租约,是酒店投资人取得超额利润的关键。因此加盟模式或委托管理模式不仅是由于酒店是资本密集型生意、产品服务相对容易标准化,也能够最大化利用全国各地投资人的“租金禀赋”。即使是在加盟商内部,大商在异地开店扩张时,也往往会在当地寻找拥有高性价比物业资源的合伙人。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)