2024医药行业中期策略:复苏、出海与创新驱动

行情回顾

1.1 2024H1行情回顾:医药指数跑输大盘

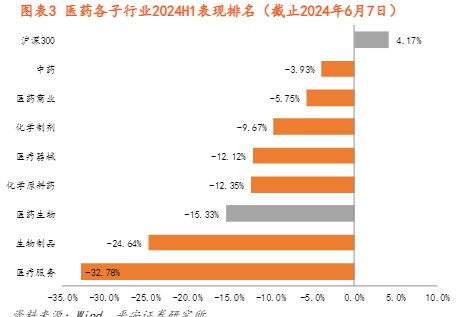

截止2024年6月7日,医药板块下跌15.33%,同期沪深300指数上涨4.17%,医药指数跑输19.50个百分点。•其中1月至2月初,市场因美国降息节奏慢于预期以及A股、H股流动性问题等因素整体下行,由于美国针对药明系、华大系等中国生物医药公司的生物安全提案等因素,生物医药板块相比沪深300出现显著超额跌幅。•2月下旬至3月中,医药板块与沪深300指数基本维持一致的走势,其中前期跌幅较大的微盘股、创新药等在此期间有一定表现。•3月下旬至4月,财报季期间医药板块内分化加剧,医疗服务(CXO及上游、ICL、眼科齿科等)和生物制品中的疫苗板块因需求不足或是竞争加剧导致年报、一季报表现不佳,期间跌幅较大;化学药(原料药、制剂)、中药、商业则取得小幅正收益并跑赢沪深300。•5月至6月初,医药板块整体回调,各细分板块跌幅差异不大且均跑输沪深300。其中创新药、CXO及上游因美国降息节奏慢于预期、国内部分创新药临床数据不甚理想、美国生物安全法案持续推进等因素跌幅相对较大。

截止2024年6月7日,申万一级行业中7个板块上涨,24个板块下跌,医药行业在31个行业中涨跌幅排名第26位,表现处于偏下位置

1.22023医药子行业行情回顾:板块持续分化

从子行业表现来看,截止2024年6月7日,中药板块表现最好,下跌3.93%,其后为医药商业板块(-5.75%)和化学制剂板块(-9.67%)。医疗服务板块表现最差,下跌32.78%。从子行业的估值角度来看,目前估值最高的是医疗器械的41.84倍,估值最低的是医药商业的17.85倍。年初至今,仅医疗服务的估值有所下降,下跌幅度达到17.89%,主要因为美国生物安全法案持续推进及国内外创新药开发需求处于较低水平。其他板块估值均有所上升,其中医疗器械上升46.24%,主要因为部分标的2023Q1新冠相关收入造成业绩高基数,以及2023年中开始的医疗反腐专项行动抑制了2024Q1的医疗器械采购,若按剔除净利润负值口径,医疗器械年初和当前(2024/6/7)估值分别为32.24倍和29.80倍;化学制剂估值上升13.04%,医药商业、中成药、生物制品、化学原料药估值均实现个位数小幅上升,若按剔除净利润负值口径,则仅中药、医药商业估值小幅提升。

1.3 医药行业个股表现回顾:涨幅靠前个股跟随主线行情演绎

截止2024年6月7日,医药板块涨幅最大的个股为川宁生物(+58.11%),主要因为抗生素需求恢复等因素使得业绩显著提升,叠加领先布局热门的合成生物学领域。英诺特(+56.55%)、佐力药业(+51.13%)、艾力斯(+49.62%)主要系由于其核心产品(呼吸道联检POCT产品/乌灵系列/伏美替尼)实现快速放量。截止2024年6月7日,医药板块跌幅Top3个股则为龙津药业(-81.80%)、长江健康(-81.06%)以及太安堂(-78.48%)。

1.4 医药行业估值及溢价率:接近10年来最低点

截止2024年6月7日,医药板块估值为25.86倍(TTM,整体法剔除负值),对于全部A股(剔除金融)的估值溢价率为34.42%,低于历史均值的54.18%。无论是绝对估值还是溢价率,都接近10年来的最低点。

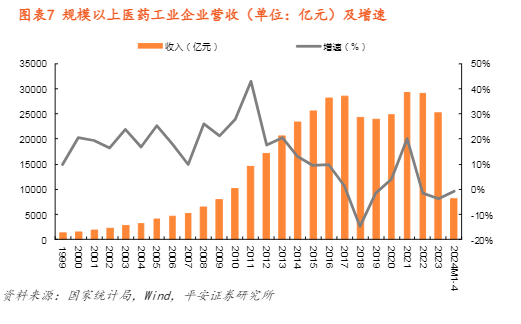

1.5 中国规模以上医药工业企业:收入端降幅收窄,利润重回增长

2024M1-4,全国规模以上医药工业企业实现收入8077.8亿元,同比下滑0.8%;利润端为1114.8亿元,同比增长2.3%,相较2023年收入端降幅有所收窄、利润端初步回正,且2024年1-2月、3月、4月呈现逐步改善态势。2024M1-4,全国规模以上医药工业企业的营收及利润增长逐步改善主要有以下原因:1)2023年2月后新冠诊断和治疗相关需求显著减少,高基数影响逐步消退;2)部分因为宏观经济周期等因素需求端有所收缩的原料、原料药等产品在经历1年左右去库存后重新开始补库存。考虑到2023下半年医疗反腐对药品、医疗设备销售和入院节奏产生影响,而目前医疗反腐已趋于常态化,叠加医疗设备以旧换新等政策推动,下半年医药工业有望实现进一步改善。

1.6 国内医疗机构诊疗总人数:常规诊疗持续改善

2023M1-11国内医疗机构总就诊人次达64.1亿。2023M1新冠集中感染后常规诊疗迅速恢复;2023M2-7相较2022年同期诊疗数增长保持10%以上;2023M9-10继续保持每月6亿人次左右的诊疗数,因2022年同期基数相对高,增长幅度上有所收窄;2023M11因多地呼吸道疾病高发就诊人数增加,以及2022年同期疫情导致就诊人数较少,诊疗数同比增长超10%。2024M1-5期间很少有外部突发因素影响国内常规诊疗秩序,预期改善趋势能够进一步延续。

内看复苏

2.12024年医药制造业增速有望逐步恢复

2024年前4个月医药制造业利润由负转正。2023年医药制造业收入2.52万亿元(-3.7%),利润总额3473亿元(-15.10%),下滑主要有以下四大原因:1)宏观经济周期下行使部分领域需求不足导致产能过剩、行业价格竞争加剧,如部分原料药品种;2)2023Q1后新冠诊断和治疗相关需求显著下滑;3)医疗反腐对医疗设备销售和入院节奏产生影响;4)集采不断扩大范围,被采产品价格和利润一定程度下滑。我们认为伴随着反腐和集采影响逐步减弱,上游过剩产能逐步出清,行业增速有望逐步恢复。2024年前4个月,医药制造业收入8078亿元(-0.8%),收入同比基本持平;利润总额1115亿元(+2.30%),增速同比由负转正。

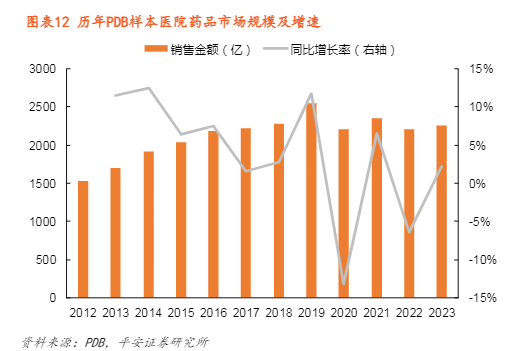

2.22024年药品院内销售有望“前低后高

院内药品销售2024年下半年有望提速。疫情防控政策调整后,伴随医院正常诊疗活动的正常化,2023年院内药品销售略有回升。根据PDB数据,2023年我国样本医院药品销售规模2253亿元(+2.20%)。分季度来看,2023Q2销售规模574亿元(+7.96%),回升明显。但2023Q3开始医疗反腐力度增大,影响当季院内市场放量,2023Q3销售规模597亿元(-3.80%)。2023Q4销售规模528亿元(+5.91%),增速虽较Q3有所回升,但考虑到2022Q4疫情严格管控下的低基数,实际销售规模低于往年同期水平。因此,考虑到2023下半年低基数,我们认为2024年下半年院内药品市场增速有望高于上半年。

2.3 医疗器械:反腐逐步进入常态化阶段,下半年复苏趋势显著

医疗反腐专项整治行动接近尾声,逐渐进入常态化阶段:从时间维度来看,2023年下半年医疗反腐专项行动力度空前超出市场预期,对公立医院诊疗产生较大扰动,7月28日中纪委牵头联合14部委开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署会议,集中力量查处一批医药领域腐败案件,部署为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,对行业形成震慑。2024Q2以来反腐专项行动接近一年、逐步进入尾声,后续有望进入常态化反腐阶段,常规诊疗和招投标采购有望完全恢复正常。专项行动中设备招投标采购受影响较大,基层和边缘地区医院诊疗收缩较明显:医疗反腐专项行动2023Q3短期冲击了医院常规诊疗活动,9月份开始发达地区和头部医院逐渐恢复正常,急性手术和常规检验IVD等影响较小,Q4基本恢复正常;但部分择期手术、偏远地区和基层医院诊疗影响较大,持续时间更长;设备招投标采购、新产品入院等目前仍有压制,没有完全恢复常态。

医疗反腐边际影响持续减弱,下半年院内诊疗有望恢复如常,建议关注相关低基数赛道和标的:为期一年的医疗反腐专项整治行动即将进入尾声,预计下半年进入常态化阶段,反腐力度或强于2022年及以前,但不似专项行动期间风声鹤唳,院内诊疗和常规采购活动等有望恢复正常。去年下半年部分受反腐影响较大的赛道财务基数低,下半年有望迎来边际改善。1)医疗设备:23Q3大型医疗设备招投标普遍延后,医疗设备类低基数企业(增速绝对值下滑或环比增速下滑)偏多,如迈瑞医疗、开立医疗、澳华内镜、戴维医疗、康泰医学等;2)IVD:检验试剂耗材消化受反腐影响较小,仪器进院有所影响,整体收入基数较为正常(表观下滑多为新冠基数因素);3)耗材:手术类耗材有所分化,急性手术或集中于头部医院的手术受影响较小,择期手术或基层医院开展较多的手术受影响较大、基数偏低,如三友医疗、威高骨科、天臣医疗、健帆生物等。

2.4 医疗器械:以旧换新政策接棒,助力下半年复苏

2.4 医疗器械:以旧换新政策接棒,助力下半年复苏医疗领域设备以旧换新持续推进,有望在下半年落地拉动招投标放量增长:2024年3月7日国务院印发《推动规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,包括医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,同时鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。国家版文件发布以来,较多省份公布医疗领域设备更新实施重点和方案,医疗端具体政策不断推进,市场期待较高,行业龙头公司普遍认为本次更新换代政策为本金直接支持采购,力度和规模比2022年底贴息采购政策更大,有望引发新一轮医疗设备采购热潮,助力复苏。国家和地方明确提供资金支持,有望从本金端解决医疗设备资金采购问题。2024年5月底,国家发改委、卫健委等联合发布《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,指出设备更新必须以“旧”换新,申报规模上单台设备不低于100万,单个项目投资支持比例约70-80%,项目投资支持1-3个亿。并明确资金来源,超长期国债对地方以旧换新设备提供40-80%不等的资金支持比例,其余由地方财政资金、地方政府专项债资金等补充。政策有望在3季度落地,下半年集中释放需求。从目前进度来看,中央和地方持续推进,5月31日各机构已将本年度申报资金要求初步汇总到国家卫健委,后续采用审批制进行立项,6月11日将符合要求的项目文本发给发改委,有望在3季度落地,随后开始进行招投标,带来增量需求。此外,医疗机构Q2招投标有所放缓,主要是等待以旧换新政策资金,常规采购需求有所抑制,有望伴随着政策在下半年集中释放。高值耗材集采持续推进,但落地日渐温和,板块压制进一步减弱,集采降价较多赛道一次性影响基本消除,今年预计收入利润有望回到正常增长赛道,此外板块估值仍有改善空间,有望迎来戴维斯双击。2024年5月20日国家医保局提出今年高值耗材集采任务,持续提速扩面,今年适时候开展新批次国家组织高值耗材集采;开展人工关节全国统一接续采购。地方联盟持续牵头,江西牵头开展生化类体外诊断试剂联盟采购;安徽牵头开展肿瘤标志物等体外诊断试剂联盟采购;广东开展超声刀头联盟采购;浙江牵头开展乳房旋切针联盟采购;福建牵头开展血管组织闭合用结扎夹联盟采购;河南牵头开展冠脉切割球囊等联盟采购;河北牵头开展血管介入等耗材联盟采购等。各省份要抓紧“补缺”,对止血材料、补片、体外诊断试剂等已有多个省份开展的品种,通过带量价格联动等方式纳入集采范围。到2024年底,各省份至少完成1批医用耗材集采。后续展望来看,1)已经集采赛道利空基本落地,不确定性减少,①其中已经历1年带量采购,销售基数、渠道库存等一次性影响因素均已消失,随着下半年院内诊疗恢复,有望报表端迎来改善拐点,如冠脉、骨科三大赛道(创伤、脊柱、关节)、电生理(仅上海四川未集采,年底福建续约,长期预期稳健)等,优选渠道库存处理完毕、增长确定性强的优质标的;②刚正式进入集采,仍面对一次性的业绩基数因素,但集采后量、价、与渠道关系等要素均已清晰,可以大致推演未来情况,如人工晶体、IVD化学发光传染病性激素、运动医学等,优选受益于集采快速进院扩大份额的龙头标的。2)未被集采的赛道压制同样减弱,竞争格局好、核心壁垒高的赛道仍有较大机会。过去两年的耗材集采呈现出价格下降趋于温和、中标产品分量规则倾向于保持原有供应格局的趋势,带量采购对价格体系、市场格局造成明显破坏的概率变得很小,因此市场竞争格局较好、国产化率低、创新要求高、产品层次丰富的赛道,即使集采,价格大概率影响比较小。而前期万物皆可集采、集采降幅大、冲击行业格局等市场观念牢固,对众多未集采的创新高耗标的压制较大,格局好空间大且具有创新属性的赛道仍值得关注,如IVD化学发光、神经血管介入、主动脉介入、机器人、瓣膜等领域

内看复苏”是从时间维度上来说的,国内市场主要的看点是院内市场复苏,因为去年的基数是前高后低,再加上医疗反腐的常态化边际影响弱化,所以国内的院内市场是复苏状态,从业绩角度看,行业整体下半年增速提升。分版块来看:1.药品板块:2024年医药制造业增速有望逐步恢复,药品院内销售有望“前低后高”;2.器械板块:反腐逐步进入常态化阶段,下半年复苏趋势显著;以旧换新政策接棒,助力下半年复苏;耗材集采趋于常态化温和化,板块压制进一步减弱。重点围绕景气度边际转暖的赛道的优质公司进行布局,建议关注司太立、昆药集团、华润三九、迈瑞医疗、开立医疗、微电生理、澳华内镜、爱康医疗、惠泰医疗、固生堂等。

出海为国产创新药创造机遇,提升市场空间。1)全球医药市场总体规模远大于中国本土市场,创新药的出海可以为中国医药公司带来更高的获利空间。2)由于专利保护,药品在专利期内的销售额往往更高,出海可以帮助创新药在不同的国家获得专利保护,从而拓展药品在专利期内总体的销售额。3)中美卫生总费用构成具有差异,美国以私人健康保险为重点的健康保险为主,中国以社会卫生支出为主。中国医药市场以“保基本”为重点,出海后的创新药产品在美国的定价往往远高于中国。4)中国的创新药政策不断推陈出新,为创新药出海做出政策保障。同时,审评标准逐步同国际接轨。5)国内医药公司面临融资困难,创新药出海将成为其走出困境的重要方法,带来新的融资渠道。创新药出海成功案例分析:临床价值高、与海外受让方公司管线契合度高、以及研发进度靠前是成功的关键因素。1)临床价值高是出海成功的一大关键因素。例如,泽布替尼在临床实验疗效上击败伊布替尼,成为“同类最佳”。2)此外,以西达基奥仑赛与强生公司的合作为例,国产创新药与海外受让方公司的管线契合度高,也是创新药“借船出海”成功的关键要素之一。强生公司在难治性多发性骨髓瘤适应症已经有三款产品,分别属于单抗和双抗,CAR-T产品可以作为其管线的补充,提高强生公司在该适应症的竞争力。3)进度靠前的创新药管线可以较竞争者更快速地上市,尽早抢占更多市场空间,从而获得更高的销售利润。进度靠前的管线是出海交易的“宠儿”,中国在双抗、ADC和CAR-T等领域的发展使市场中有逐渐增多的全球研发进度靠前、有更高出海机会的管线。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)