2024年医药生物行业投资策略与分析

本周行情回顾

本周,中信医药指数上涨2.69%,跑赢沪深300指数0.98个百分点,在中信30个一级行业中排名第12位。•本周涨幅前十名股票为济民医疗、鲁抗医药、南华生物、川宁生物、拓新药业、富士莱、百利天恒-U、昊帆生物、四环生物、香雪制药。•本周跌幅前十名股票为*ST大药、ST百灵、ST长康、*ST龙津、迪哲医药-U、欧康医药、*ST景峰、国新健康、ST交昂、三博脑科。

板块观点和投资组合

整体观点和投资主线

整体观点:当前医药板块的估值处于低位,公募基金(剔除医药基金)对医药板块的配置处于低位,考虑到美债利率等宏观环境因素的积极恢复、大领域大品种对行业的拉动效应,我们对2024医药行业的增长保持乐观。投资机会上,我们认为有望百花齐放。•创新药:看好国内创新药行业从数量逻辑(me-too速度、入组速度等经营指标)向质量逻辑(BIC/FIC等产品指标)转换,迎来产品为王的阶段。2023年,建议更加重视国内差异化和海外国际化的管线,看好最终能够兑现利润的产品和公司。建议关注:恒瑞、百济、贝达、信达、康方、科伦、康宁、诺诚健华、科济、康诺亚、和黄、先声、首药、歌礼、金斯瑞传奇、翰森、荣昌等。•医疗器械:1)高值耗材关注电生理赛道和骨科赛道。骨科首推春立医疗,关注三友医疗、威高骨科等。电生理关注惠泰医疗、微电生理;2)IVD关注集采弹性和高增长,首推新产业、安图生物、迪瑞医疗、普门科技;3)医疗设备受益持续的国产替代政策支持和三年疫情更新设备的需求,首推迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光、新华医疗;4)低值耗材处于低估值高增长状态,国内受益产品升级及渠道扩张,海外订单逐季度恢复,关注维力医疗、振德医疗;5)医保控费等环境下,ICL渗透率有望提升,推荐金域医学,关注迪安诊断。•中药:1)基药:目录颁布虽有迟到,但预计不会缺席,考虑到独家基药增速远高于非基药,预计未来市场会反复博弈基药主线,建议关注昆药集团、康缘药业、康恩贝,相关弹性标的还有方盛制药、盘龙药业、贵州三力、新天药业、立方制药等;2)国企改革:今年以来央企考核体系调整后将更重视ROE指标,有望带动基本面大幅提升,建议重点关注昆药集团;其他优质标的还包括太极集团、康恩贝、东阿阿胶、达仁堂、江中药业、华润三九等;3)其他:新版医保目录解限品种,如康缘药业等;兼具老龄化属性+中药渗透率提升+医保免疫的OTC企业,建议关注确定性强的细分适应症龙头以及高分红标的,如片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、达仁堂、羚锐制药(高分红)、江中药业(高分红)、马应龙等;具备爆款特质的潜力大单品:以岭药业(八子补肾)、太极集团(藿香正气、人工虫草)、健民集团(体培牛黄)等。

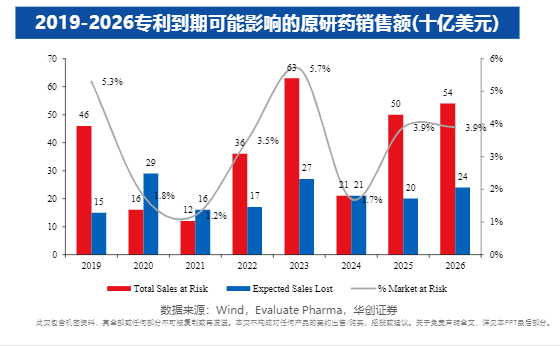

药房:展望2024年,考虑到处方外流+格局优化等核心逻辑有望显著增强,结合估值处于历史底部,我们坚定看好药房板块投资机会,具体为1)处方外流或提速:“门诊统筹+互联网处方“已成为当下处方外流的较优解,更多省份有望跟进;同时各省电子处方流转平台逐步建成,前提条件已经具备,处方外流或进入倒计时;2)竞争格局有望优化:随着B2C、O2O增速放缓,药房与线上的竞争中逐渐由弱势回归均势,悲观时期已经过去,线上线下融合大潮或将加速到来;此外,相较于中小药房,上市连锁具备显著优势,线下集中度稳步提升趋势明确。综合来看,我们建议关注老百姓、益丰药房、大参林、漱玉平民、健之佳、一心堂,排名不分先后。•医疗服务:反腐+集采净化医疗市场环境,有望完善医疗行业市场机制、推进医生多点执业,在长周期下民营医疗综合竞争力有望显著提升;同时商保+自费医疗的快速扩容,有望为民营医疗带来更多差异化竞争优势。建议关注:1、固生堂:需求旺盛且复制性强的中医赛道龙头;2、眼科:华厦眼科、普瑞眼科、爱尔眼科等;3、其他细分赛道龙头:海吉亚医疗、国际医学、通策医疗、三星医疗、锦欣生殖。•医药工业:特色原料药行业成本端有望迎来改善,估值已处于近十年低位,行业有望迎来新一轮成长周期。建议关注重磅品种专利到期带来的新增量和纵向拓展制剂逐步进入兑现期的企业。建议关注同和药业、天宇股份、华海药业。

血制品:十四五期间浆站审批倾向宽松,采浆空间进一步打开,各企业品种丰富度不断提升、产能稳步扩张,行业中长期成长路径清晰。随着疫情的放开,血制品行业供给端和需求端均有较大弹性有待释放,各公司业绩也有望逐步改善。建议关注天坛生物、博雅生物。•生命科学服务:国产替代空间大,需求急迫,行业发展空间大;干扰项有新冠和产品竞争力。重点关注奥浦迈、百普赛斯、华大智造等。•CXO:多肽、ADC、CGT、mRNA等新兴领域蓬勃发展有望提供较大边际需求增量。建议关注增长稳健的一体化、综合型公司和积极拥抱产业新兴领域的公司,如药明康德、康龙化成、凯莱英、药明合联等,另外建议关注临床外包新签订单金额增速亮眼的普蕊斯

本周关注:本土头部临床CRO再迎发展黄金期

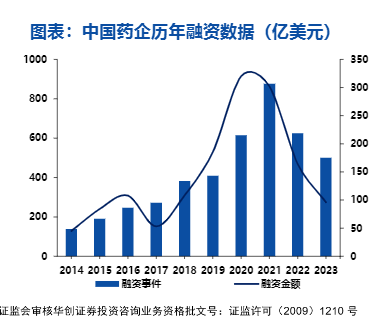

2021年前:中国临床CRO行业快速发展,临床试验质量标准不断提升,本土头部临床CRO发展加速国产创新药崛起大时代+临床CRO渗透率持续提升•政策大力支持国产创新药发展,08年国务院批准“重大新药创制”科技重大专项实施方案,“十一五”期间专项资金达168亿元,16年国务院办公厅印发《药品上市许可持有人制度试点方案》等。•我国生物医药融资数量/金额快速提升,创新药研发热情火爆。Biotech:资本助力下快速推进研发管线,叠加18年科创板开通和港股18A上市规则修订,未盈利Biotech退出机制完善,进一步促进投资热情;传统药企:政策影响下大幅增加研发投入,向创新转型升级。•高强度研发投入带来国产新药临床申请数量的攀升。在药企综合考虑研发风险、成本控制和效率提升下,临床CRO渗透率持续提升。

2021年前:中国临床CRO行业快速发展,临床试验质量标准不断提升,本土头部临床CRO发展加速政策大力支持国产创新药发展的同时对临床试验质量提出更高要求,利好头部临床CRO•15年7月CFDA发布《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》,严厉打击临床数据造假、临床不规范行为,而后加强临床试验质量相关法律法规频出,相关政策明确申办方、临床试验机构和研究者等主体的相关责任,细化临床试验执行过程各方的质量管理执行要求;药物临床试验机构由资格认定制改为备案管理,弱化对临床试验机构资质的前置审批,从而加强对试验执行过程的事中监管;加大数据核查力度,将数据现场核查工作常态化等。•临床试验质量标准的不断提升,提高了临床CRO行业门槛,行业出现优胜劣汰,集中度提高,利好头部临床CRO。而与GlobalCRO相比,本土头部临床CRO具备明显的属地化优势和价格优势。

国际临床试验项目逐渐向中国转移,也给本土头部临床CRO带来机会•伴随临床试验质量要求不断提升,加之17年中国正式加入ICH,临床试验监管逐渐与国际接轨,本土头部临床CRO逐渐具备承接国际多中心试验的能力。•国际临床试验项目逐渐向中国转移,也给本土头部临床CRO带来机会。中国是全球第二大医药消费市场,跨国药企开拓中国市场诉求强烈。17年10月NMPA公布《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》,对进口药品注册管理有关事项进行调整,鼓励国外在研新药在国内同步开展临床试验。在国内进行临床试验,可享有中国较低的成本基础,可触及中国丰富的患者资源,善用本地及全球所得临床数据可加快临床开发流程,与海外发达国家相比具备成本和效率双重优势,吸引了越来越多跨国药企在中国开展临床试验,也给本土头部临床CRO带来机会。

中国临床CRO市场快速发展,2015-2021年临床CRO行业市场规模年复合增速20%+。•以泰格医药为首的本土头部临床CRO加速发展。泰格医药国内收入从2015年3.7亿元提升至2021年27.4亿元,年复合增速达40%,中国临床CRO市场份额从2010年2.2%、2015年约4%进一步加速提升至2021年12.5%。

中国临床CRO行业历经调整期•2022年以来,新冠相关订单需求显著减少,疫后全球和中国生物医药资本退潮,叠加2021年11月CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》,国产创新药从高速发展向高质量发展切换,国内临床CRO行业需求端调整,临床CRO行业市场规模进入平台期,临床CRO行业供需不匹配引发产业内卷。

中国临床CRO行业历经调整期•本土头部临床CRO展现出较强韧性,在较大收入体量基础上仍实现持续且较快增长。•临床CRO头部集中趋势明显。泰格医药2022年中国临床CRO市场份额提升至13.4%。中国临床CRO市场,CR8从2020年33%提升至2022年39%,预计2023年进一步提升。中国临床CRO行业历经调整期•本土头部临床CRO展现出较强韧性,在较大收入体量基础上仍实现持续且较快增长。•临床CRO头部集中趋势明显。泰格医药2022年中国临床CRO市场份额提升至13.4%。中国临床CRO市场,CR8从2020年33%提升至2022年39%,预计2023年进一步提升。

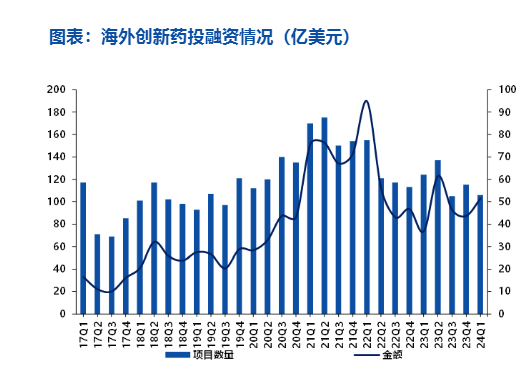

站在当下时点,我们认为,本土头部临床CRO再迎发展黄金期跨国药企临床CRO需求转暖,本土头部临床CRO承接的能力和可能性远大于本土中小型临床CRO•海外生物医药投融资环境已展现出好转趋势,且进入降息通道在即,投融资持续好转确定性较高。•而中国在全球临床试验中发挥着越来越大的作用,越来越多海外药企有望在中国开展临床试验。•本土头部临床CRO承接的能力和可能性远大于本土中小型临床CRO。

站在当下时点,我们认为,本土头部临床CRO再迎发展黄金期国产创新药临床CRO需求恢复弹性大,且高质量发展阶段FIC/BIC项目更依赖专业临床CRO,头部临床CRO满足度更高•1、国产创新药展现出超强韧性,向高质量发展切换顺利。发展势头持续向好,无论是IND、NDA、获批数据还是销售数据。海外授权/合作项目数量也不断创新高。

站在当下时点,我们认为,本土头部临床CRO再迎发展黄金期国产创新药临床CRO需求恢复弹性大,且高质量发展阶段FIC/BIC项目更依赖专业临床CRO,头部临床CRO满足度更高•2、国内医药市场环境也在改善。一方面,国内创新药融资金额24Q1环比改善,海外授权交易为行业资本来源注入新动力,另外2023年12月阿斯利康收购亘喜生物,也打通退出新渠道;另一方面,珠海、北京等多地支持医药创新政策密集出台,从现金资助、加速临床试验开展节奏和审批、松绑支付端限制/鼓励多元支付、鼓励投融资等多方面对国内创新药研发全链条予以支持。

国产创新药临床CRO需求恢复弹性大,且高质量发展阶段FIC/BIC项目更依赖专业临床CRO,头部临床CRO满足度更高•3、国产创新药临床需求恢复潜力大,Biotech弹性更大。中国生物医药投融资下滑幅度比海外大,调整时间比海外长,且渠道更加单一。投融资回暖+政策支持下,医药研发投入弹性有望大于海外,医药研发投入与临床CRO需求强相关,国产创新药临床需求恢复潜力大。而Biotech有望给临床CRO带来更大的需求弹性:1、对比海外,我国Biotech还有很大发展空间。2022年,全球医药研发投入来自小型企业(年收入低于1亿美金)的比例为19%,而中国医药研发投入来自小型企业的比例11.7%。2、Biotech受投融资影响大于Pharma;3、Biotech对临床CRO依赖度更高。

供给端:•历经调整期,国内部分中小型临床CRO出现资金链断裂等情况,对其承接的客户项目进度造成较大影响。在此背景下,药企选择临床CRO企业的考量因素中订单价格权重降低。中国临床CRO行业竞争格局有望继续呈现头部集中趋势。•本土头部临床CRO企业正处于以国内药企国内临床项目为基本盘,努力发展:1、国内药企走出去带动自身海外业务拓展和全球服务能力提升,2、跨国药企国内项目承接建立品牌和信任度,并形成合力向跨国药企海外项目承接奋进的阶段,有望快速打开发展天花板。•建议关注:1、泰格医药:临床CRO一体化服务平台+本土临床CRO领跑者;2、诺思格:具备临床CRO全链条服务能力的弹性标的;3、普蕊斯:多年深耕SMO,SMO质量标杆;4、博济医药:中药临床CRO为特色。

创新药:乐普生物——ADC管线进入收获期,IO+ADC布局领先

普生物是一家聚焦于肿瘤治疗领域,尤其是靶向治疗及免疫治疗的创新型生物制药企业。公司致力于通过先进的ADC技术开发平台开发创新型ADC,并与公司已上市PD-1单抗普特利单抗开发IO+ADC联用疗法,充分发挥管线协同作用。此外,公司还通过合作引进溶瘤病毒产品,建立了丰富且差异化管线。ADC管线丰富,靶点选择具备差异化:•核心品种MRG003是国内进度最快的EGFR ADC,在鼻咽癌和头颈鳞癌中展现积极疗效,其中鼻咽癌的注册II期临床已完成患者入组,将于今年申报上市;头颈鳞癌的III期临床也正在入组患者。•MRG004A是国内首款TF ADC,差异化布局胰腺癌适应症,已观察到初步积极疗效,即将在学术会议上公布。•公司与康诺亚联合开发的CLDN18.2 ADC CMG901已授权阿斯利康,并启动全球多中心临床III期研究,有望分享全球价值。•HER2 ADC MRG002治疗肝转移乳腺癌单臂注册临床达到主要终点,III期确证性临床入组中,正在准备NDA。•此外,采取新毒素拓扑酶抑制剂的Hi-TOPiADC平台首款产品MRG006A靶向GPC3,即将申报IND。IO+ADC领先布局,充分发挥管线协同作用。现有的IO疗法中近一半可能从IO+化疗升级为IO+ADC,相关适应症市场有望实现100-200%扩容。乐普生物已有一款PD-1单抗普特利单抗上市,通过与丰富的ADC候选药物联用,有望在IO+ADC浪潮中充分兑现管线价值。公司已启动两项IO+ADC联用临床I/II期研究,其中MRG003+普特利单抗在头颈鳞癌和鼻咽癌中观察到积极疗效,MRG002+普特利单抗治疗HER2+尿路上皮癌初步数据优异,将在今年的重要学术会议上公布。投资建议:乐普生物ADC管线丰富,同时已有PD-1单抗普特利单抗上市,通过与丰富的ADC候选药物联用,有望在IO+ADC浪潮中充分兑现管线价值。我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为3.39、5.89和11.06亿元,同比增长45.8%、73.5%和87.9%;归母净利润为-3.50、-1.12和1.77亿元。根据创新药管线估值方法(基于风险调整的现金流折现法)测算,给予公司整体估值109亿港元,对应目标价为6.6港元。首次覆盖,给予“强推”评级。风险提示:临床进度不及预期,竞争格局变动,对外合作不达预期。

高值耗材集采陆续落地,迎来新成长,重点推荐骨科、电生理赛道,关注春立医疗、威高骨科、三友医疗、惠泰医疗等。骨科:1)受益老龄化,国内骨科市场前景广阔。骨科疾病发病率与年龄相关度极高,例如椎体压缩性骨折、骨性关节炎、骨质疏松等疾病发病率均与年龄呈正相关。2)国内骨科手术渗透率低。我国创伤、脊柱和关节市场渗透率分别为4.9%、1.5%和0.6%,美国分别为66%、38%、43%。相比于发达国家,我国骨科市场未来是一个高成长高增量的市场。集采后手术价格的下降有望拉动手术量提升。3)骨科植入物集采对国产龙头是利好,且国产龙头为应对集采也更重视研发、纷纷进行了业务拓展、更积极开拓国际市场。骨科植入物集采落地后国产龙头有望迎来新成长。重点关注春立医疗、威高骨科、三友医疗。电生理:1)中国心律失常发病率高,2020年,室上速与房颤患者近1500万人。中国快速性心律失常患者中使用电生理手术治疗的手术量持续增长,但我国手术渗透率相较美国等发达国家有很大提升空间。2)中国电生理市场进口替代空间广阔,2020年国产化率不足10%。随着国内企业技术突破(如三维技术)以及政策支持国产,进口替代有望加速。3)福建牵头的电生理集采中,主流国内企业均有中标。其中,微电生理19个类别中选,惠泰医疗(含埃普特)12个类别中选。对于市场份额低的国产企业而言集采有望加速提升市占率。重点关注惠泰医疗、微创电生理。•IVD受益诊疗恢复有望回归高增长,重点推荐发光和ICL,关注迈瑞医疗、新产业、安图生物、迪瑞医疗、普门科技、金域医学、迪安诊断。化学发光:1)IVD中规模最大(21年超300亿元)且增速较快(21年-25年CAGR预计为15-20%左右)的细分赛道。2)发光赛道国产替代空间广阔。目前国内发光市场国产市占率20-25%左右。国产替代从二级医院向三级医院渗透,从传染检测向其他检测领域渗透。

23年安徽IVD集采中国产发光品牌安图、迈瑞等报量占比靠前,集采有望进一步加速发光的国产替代。3)海外市场进一步打开成长空间。以迈瑞、新产业等为代表的国产发光企业海外业务进展迅速,逐步从装机放量转向试剂放量,安图的出海业务刚刚起步且势头强劲。推荐迈瑞医疗、新产业、安图生物、迪瑞医疗、普门科技。ICL:国内ICL市场渗透率相较于国外仍有较大差距,在分级诊疗推进、医保控费压力加大、DRG/DIP付费方式改革、基层医疗建设的推动下,国内ICL行业有望进入快速发展期。此外疫情期间的应收账款持续稳定收回,24年计提应收减值有望收窄。推荐金域医学,建议关注迪安诊断。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)