2024年科威尔测试电源行业投资分析报告

1、国产测试电源龙头,横向布局多新兴行业

1.1、十余年励精图治,测试电源国产化先锋

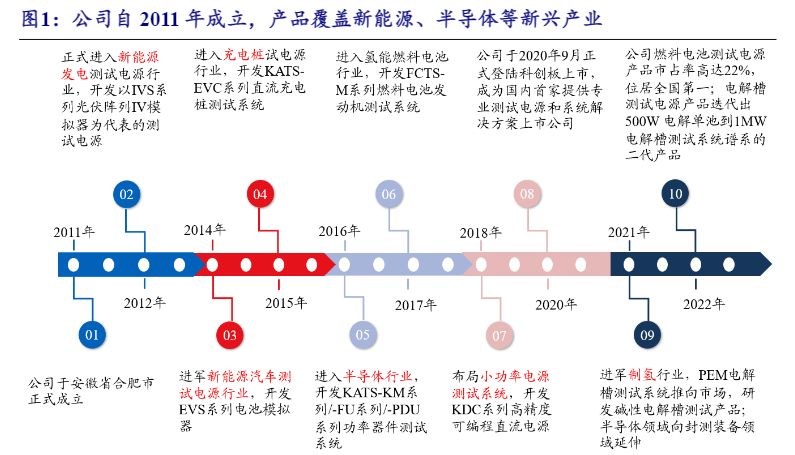

专注测试电源电源产品开发,为国内首家测试电源上市企业。公司自2011年成立以来专注于测试电源产品的研发与生产工作。测试电源是工业领域的基础测试设备,所有用电产品或其部件在前期研发与实际生产过程中都不同程度的需要使用测试电源。测试电源按照功率段划分为大功率电源与小功率电源,其中大功率电源单机功率在40kW以上,小功率电源单机功率在35kW以下。公司发展初期将其产品开发重心放在大功率测试电源方面。2012年,伴随国内光伏产业的起步,公司将其测试电源产品拓展至新能源发电行业,成功开发以IVS为系列光伏阵列IV模拟器为代表的测试电源。随着国内新能源车产业的起步,公司分别在2014年与2015年针对新能源汽车与充电桩产品分别开发相应的测试电源产品。

2016与2017年,在国内氢能产业的发展与半导体国产替代的大背景下,公司将测试电源产品陆续拓展至氢能与半导体领域。在此过程中,公司在大功率电源领域开发了一系列成品并成为国内头部测试电源企业。2018年,针对行业内小功率测试电源的需求和痛点,公司持续投入研发并推出小功率测试电源产品形成对国外同类型产品的国产替代,2018年初推出首款小功率测试电源——KDC 系列高压型15kW直流电源单品并于2019年实现小批量销售。2020年,公司成功登陆科创板上市,成为国内首家提供专业测试电源与系统解决方案的上市企业。2021-2022年间随着国内新能源车、光伏、氢能等新能源产业的蓬勃发展,公司收入规模持续扩张,市场地位处于行业领先地位。以氢能领域为例,根据公司公告引用势银氢链数据披露,2022年其燃料电池测试电源市占率高达22%,位居国内第一,同时公司也是国内最先推出氢能电解槽测试电源的企业之一。

公司当前业务板块涵盖测试电源产品线、氢能测试及制造产品线和功率半导体测试及制造产品线三大板块。公司当前测试电源产品主要应用于新能源发电与新能源车两大场景。其中新能源发电领域主要是是针对光伏和储能逆变器产品的测试,主要集中在实验室场景,与下游研发迭代进度相关。新能源车领域产品主要服务于新能源车三电系统(电池、电机、电控)与充电桩的测试,既用于实验室场景也包括产线当中的测试。氢能领域,公司产品主要应用于用氢端燃料电池的测试与制氢端多技术路径电解槽的测试。在功率半导体领域,公司主要服务于功率模块研发及生产环节的性能测试和可靠性测并提供自动化生产解决方案,包括硅基功率器件整线测试方案和SiC模块相关测试系统。

1.2、实际控制人为傅仕涛董事长,管理层技术背景深厚

公司实控人为傅仕涛董事长,合计控制公司27%的股份。截至2023年年报,公司董事长傅仕涛直接持有公司26.8%的股份,并通过京坤投资和合涂投资间接合计持有公司0.2%的股份,合计持有公司27%股份。公司旗下子公司当中,科威尔(北京)技术开发有限公司负责燃料电池测试设备研发以及配套大小功率电堆和发动机系统等性能测试台和环境试验设备的开发。安徽汉先智能科技有限公司则从事键合设备的研发、生产和销售。

公司主要管理层多为技术出身,技术积累丰富,从业经验资深。包括公司董事长傅仕涛、副董事长邰坤、总经理蒋佳平、董事任毅等在内的多位高管具备10年以上测试电源行业从业经历,具有丰富的行业经验积累。公司高管丰富的技术经验积累是公司能够始终把握行业机遇,面向多个新兴产业及时开发相关产品的关键因素。

1.3、下游行业多点开花,公司业绩稳步增长

受益于下游需求放量,公司营收与利润双双快速扩张。受益于新能源发电与新能源车企业研发投入加大与产能扩张,公司收入与利润在2017年到2022年间总体上实现了大幅增长。公司营收规模由2017年的0.99亿元增长至2022年3.75亿元,CAGR达30.6%,归母净利润规模则由2017年的0.4亿元增长至2022年的0.62亿元,其中2020-2021年受公共卫生事件及竞争加剧影响,其利润规模相较2019年有所下滑。2023年随着公司订单陆续交付,其业绩实现了稳步释放。公司2023年实现营收5.27亿元,同比增长40.5%,实现归母净利润1.17亿元,同比增长88.8%,相比2022年实现了大幅增长。

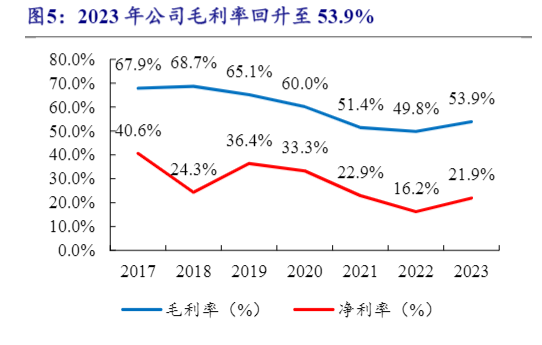

2018-2022年毛利率与净利率均有所下滑。受下游行业趋于成熟导致行业竞争加剧及公司交付产品由单测试电源产品向整体解决方案过渡及对半导体等新业务的拓展,其毛利率与净利率均出现了一定下滑,其毛利率由2018年的68.7%下降至2022年的49.8%,净利率则由24.3%降至16.2%。2023年随着公司不断完善产品线推出新品,其毛利率与净利率均有所提升。2023年公司毛利率与净利率分别为53.9%与21.9%,相比之前均实现了一定幅度的提升。高研发与销售投入,期间费用相对较高。考虑到公司下游产业技术进步相对较快,公司需要持续投入产品研发保障其技术水平,其研发费用一直持续处于较高水平,2021-2023年间公司研发费用分别为19%、20.5%与15.6%。同时公司当前以直销为主的销售模式需要加大在销售方面的投入,其销售费用率水平也处于相对高位,2019-2023年间其销售费用率均在10%以上。2023年随着公司收入规模的扩张,其期间费用率相比此前年份实现了一定幅度的降低。未来随着公司收入的持续扩大,其期间费用率水平有望进一步下降,提升公司的净利率水平。

收入主要来源于电动车辆、新能源发电与氢能领域,盈利能力有所差异。2020-2023年间公司收入主要来源于新能源发电、新能源车与氢能三大领域,三者合计收入占比均超90%。盈利能力方面,受交付产品由单体电源向整体解决方案转变,公司电动车辆与氢能领域毛利率有所下滑,电动车辆由2020年的62%降低至2023年的54.2%,氢能则由2020年的55.1%降低至2022年的46.9%。此外2022年功率器件领域毛利率出现较大幅度下滑,主要系下游景气度回落叠加公司提供产品由单品向整体解决方案转变、采购部分外购产品所致,2023年回升至54.6%。

持续加码研发投入,产品创新能力保障公司行业头部地位。公司持续加码研发人员招聘与研发投入,其研发人员数量由2019年的79人增长至2023年的268人。研发费用则由2019年的1678万元增长至2023年的8233万元左右,持续的研发投入是公司能够保障产品快速迭代同时不断拓展其应用领域的核心能力。经过多年发展成功形成电力电子变换、软件仿真测控、数据平台三大核心技术,并结合下游应用场景不断拓展技术边界。据公司2023年年报,公司累计获得了347项授权专利,其中发明专利30项,占比8.6%,实用新型专利182项,占比52.4%。

2、新能源测试电源龙头,百亿市场有望加速突破

2.1、光储行业装机持续增长,技术产品迭代带动测试电源产品需求

2.1.1、测试电源在光储领域主要用于逆变器产品在新能源发电场景当中,大功率测试电源主要应用产品为光伏逆变器与储能变流器。直流测试电源其输出可模拟光伏阵列的IV 特性曲线,广泛应用于光伏逆变器的性能及认证的测试,是测试逆变器MPPT (最大功率追踪)效率的重要工具。而高精度同时能量可回馈的直流测试电源输出可以模拟电池特性,用于替代电池对储能变流器产品进行测试。高精度、能量可回馈的交流测试电源,可模拟电网中电压和频率的扰动特性并具备谐波叠加及低电压穿越等功能,能够对光伏逆变器和储能变流器安全接入电网的模拟测试。

2024年全球光伏装机有望达474GW。全球光伏装机在经历2022、2023两年的高速发展后,2024年间全球光伏装机增速预计将回落至15%左右。根据集邦新能源预测,2024年全球光伏装机有望达474GW,虽然增速相比此前有一定回落,但装机绝对值仍能够实现增长。在全球光伏装机持续增长的大背景下,光伏逆变器同样能够维持较大的出货规模。根据中商产业研究院预测,2023年全球光伏逆变器出货将达381GW,考虑到下半年欧洲、南美等区域较大的库存压力,其出货增速相比2022年有所回落。伴随行业库存回归合理水平,其出货量有望同光伏装机保持同幅度增长。

2023-2025年间全球储能装机复合增速有望达57.5%。作为新型电力系统的重要组成部分,伴随全球风电、光伏等新能源装机持续提升,作为平抑新能源发电不稳定性重要组成部分的储能同样有望实现高速发展。根据我们的测算,预计2024年全球储能装机有望达94.3GW,yoy+65%,到2025年全球储能装机有望进一步提升至143.5GW,2023-2025年间储能装机复合增速有望达57.5%。

2.1.2、逆变器产品快速迭代的特性持续带动测试电源产品需求大功率化与新型半导体材料应用是逆变器产品迭代的重要方向。光伏逆变器产品在产业应用场景持续拓展和SiC、GaN等新型半导体材料使用背景趋势下,正在向适应性更强、高功率和功率密度更高等方向发展。大功率逆变器相较于小功率逆变器本体价格更低,同时能够显著降低光伏电站中的其他系统成本,因此大功率逆变器产品渗透率持续提升。以国内集中式光伏电站场景为例,根据索比光伏网统计,2023年全年组串式逆变器招标占比90%,较2022年提升10pct,同时组串式大功率化趋势显著,300kW+功率段组串式逆变器占比已达30%,取代225kW+大功率组串式逆变器产品成为行业主流。大功率化带来的降本增效作用有望持续推动逆变器产品朝这一方向发展。

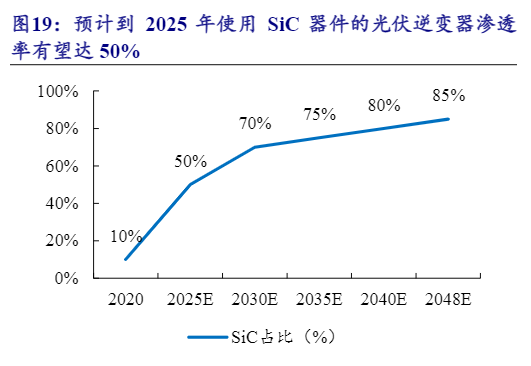

SiC具备多种优势,有望在光伏逆变器产品当中被大规模使用。SiC在光伏逆变器产品当中相比硅基器件具备多种优势,其击穿电压是传统硅的十倍以上。同时其还具有比硅更低的导通电阻,栅极电荷和反向恢复电荷特性,以及更高的热导率。这些特性能够使SiC器件相比硅基器件实现更好的热管理功能同时降低损耗。根据观研天下预测,预计到2025年使用SiC器件的光伏逆变器产品占比有望达50%,到2030年其占比有望进一步提升至70%,成为行业主流。

包括阳光电源、锦浪科技、上能电气等在内的逆变器企业持续加码研发投入。持续的产品更新迭代能力是逆变器企业的核心竞争力之一,因此国内逆变器企业持续开展研发创新保障企业竞争优势。以阳光电源为例,其在2019-2023年前三季度间,每年的研发费用同比增速均保持在25%以上。逆变器企业持续的研发费用投入是新能源发电端测试电源产品需求稳定增长的重要保障。

预计到2025年国内光储逆变器出货增量带来的测试电源需求将达32.4亿元。根据动力源披露的《关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》可测算单GW 光储逆变器产能新增对应的测试电源采购需求为1856.36 万元/GW。考虑2024-2025年全球光储逆变器的增量需求分别为112.7GW与140.8GW及国内企业份额80%假设和每年10%左右的替代需求下,可测算得出2024年和2025年增量产能带来的光储测试电源市场分别为27.3亿元与32.4亿元。

2.2、汽车电动化趋势带来三电系统与充电桩测试需求

2.2.1、测试电源在新能源车端用于三电系统与充电桩大功率高精度双向直流电源、电池包充放电测试电源与电池模拟器是新能源汽车三电系统(电机、电控、电池)、充电桩在研发试验当中必备的测试设备。高精度双向直流电源主要应用于电动车辆驱动电机及控制器、电动车辆动力总成系统的测试。电池包充放电测试电源是对电池包容量、直流内阻、工况循环寿命等性能测试的必要设备,输出可仿真模拟电池输出特性的电池模拟器,用于替代真实电池满足对直流充电桩测试。

2023年国内实现新能源汽车销量949.5万辆,新增充电基础设施338.6万台。根据中汽协统计,2023年国内实现新能源汽车销量949.5万辆,同比增长37.9%,协会预计2024年国内新能源汽车仍将实现同比21%的增长,达1150万辆。此外作为新能源汽车重要的配套设施,充电桩销量同样实现了大幅增长,2023年国内实现新增充电基础设施338.6万台,同比增长30.6%。2024年按照车桩比2.3计算,国内新增充电基础设施有望达500万台。稳步增长的新能源汽车及充电桩销量与新能车三电系统集成化、多功能化与大功率化的发展趋势将持续为新能源车领域测试电源的需求带来稳定支撑。

2.2.2、2025年新能源车领域测试电源市场有望达27.7亿元预计到2025年国内锂电池产能增量带来的测试电源市场将达25亿元。根据派能科技披露的定增问询函可测算单GWh锂电池产能新增对应地测试电源采购需求为1413万元/GWh,此后年降5%。考虑2024-2025年国内锂电池增量产能分别为154.9GWh与178.5GWh、国内企业份额64%的假设及每年10%左右的替代需求下,可测算得出2024年和2025年增量产能带来的锂电池测试电源市场分别为22.9亿元与25亿元。

预计到2025年国内新能源车产能增量带来的车载电源与电驱系统测试电源市场合计将达1.3亿元。根据动力源披露的《关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》可测算单套车载电源产能新增对应地测试电源采购需求为25.75元/套,此后年降5%。考虑2024-2025年国内新能源车产能增量分别为259与274.9万辆假设及每年10%左右的替代需求下,可测算得出2024年和2025年增量产能带来的车载电源测试电源市场分别为0.64亿元与0.65亿元。考虑新能源车车载电源系统与电驱系统的相似性,2024-2025年国内新能源车增量产能带来的电驱系统测试电源市场分别有望达0.64与0.65亿元。

预计到2025年国内新能源车产能增量带来的充电桩测试电源市场将达1.35亿元。根据优优绿能2022 年首次公开发行股票招股书可测算新能源汽车领域单台充电桩产量对测试电源产品的需求金额平均为108.8元/台,此后年降5%。考虑2024-2025年国内充电桩需求增量分别为112.6与125.0万台的假设及每年10%左右的替代需求下,可测算得出2024年和2025年充电桩增量需求带来的测试电源市场分别为1.28亿元与1.35亿元。

预计到2025年国内新能源车领域增量测试电源需求有望达27.7亿元。综合锂电池及汽车车载电源、电驱系统和充电桩领域的增量产能和需求测算,预计国内新能源车领域将形成对测试电源27.7亿元左右的测试电源需求。

2.3、客户与产品优势保障公司长期竞争力

多年深耕,客户积累深厚,产品系列齐全。历年10余年的研发投入和产品更新迭代,公司测试电源产品系列齐全,伴随国内光储、新能源车产业的成长成功实现了大功率测试电源的国产替代,能够就下游需求提供契合的解决方案和产品。在客户积累方面,公司在光储领域与头部逆变器客户阳光电源、锦浪科技、上能电气、固德威等均建立了良好的合作关系。在新能源车领域,与蔚来、长安汽车、奇瑞汽车等整车企业和宁德时代等电池企业也均有合作。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)