2024年医疗健康CRO行业分析及万邦医药前景展望

1、万邦医药:立足临床业务,致力打造医疗健康CRO平台

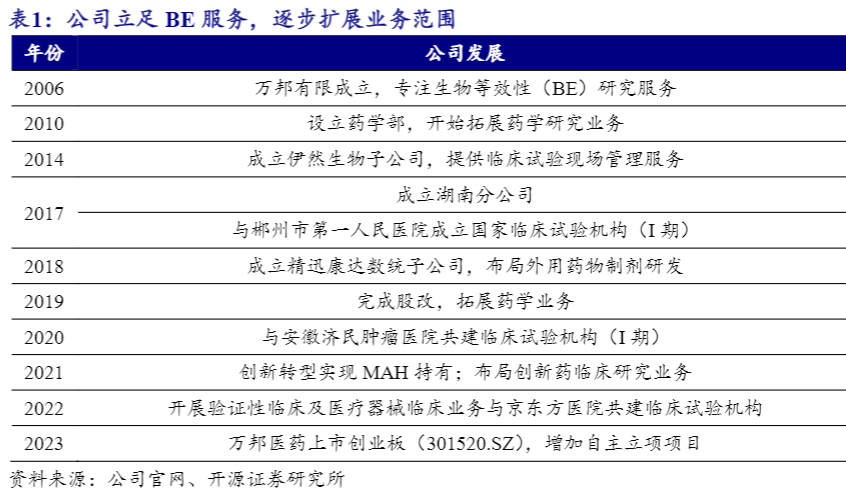

立足生物等效性研究服务,拓展药学研究服务等业务。万邦医药成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的CRO企业之一。公司从临床研究服务起步,先后设立临床部、生物样本分析部、药学部、伊然生物等子公司,具备提供药学研究和临床研究全流程服务的能力。目前,公司研发大楼面积达1.8万平方米,研发人员占比约87.16%,具有较强的服务能力与研发能力。

1.1、搭建药学-临床研究全流程CRO平台,组建高品质服务团队

公司的服务主要分为药学研究服务和临床研究服务两大类。其中,药学研究服务主要针对仿制药进行仿制药开发、一致性评价工作;临床研究服务主要为客户提供生物等效性(BE)研究服务,包括临床试验运营(CO)、临床试验现场管理(SMO)、生物样本分析(BA)、数据管理与统计分析(DM/ST)等环节。此外,在药学研究领域,公司亦会针对部分仿制药进行自主研发,取得一定技术成果后进行转让。

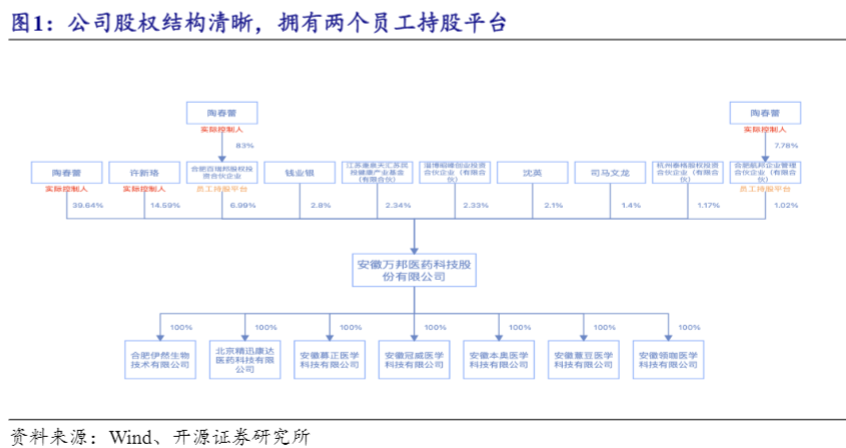

公司股权结构清晰,拥有2个员工持股平台。截至2024Q1,陶春蕾直接持有公司39.64%的股份,系公司控股股东,许新珞直接持有公司14.59%的股份,二人系母子关系,合计直接持有公司54.23%的股份,为实际控制人。此外,陶春蕾通过百瑞邦投资、合肥航邦控制公司5.88%的股份。其中,百瑞邦投资持有公司6.99%的股份,为持有发行人5%以上股份的股东。百瑞邦投资、合肥航邦为公司员工持股平台,对核心人才和部分员工进行长期激励,提升了核心团队凝聚力,吸引更多优秀人才。

子公司业务联动,拓展产业链布局。截止2024Q1,公司共有7个全资子公司,主营业务涵盖临床试验现场管理服务(SMO)、数据管理与统计分析服务、第三方稽查服务、医疗器械的临床研究服务。子公司业务联动发展,协助母公司在临床研究服务领域上的业务拓展。

公司高管相关经验丰富,员工数量持续增长。公司实际控制人陶春蕾于2006年创立万邦有限,曾任职于合肥第六制药厂、安徽圣鹰药业,曾任教于安徽中医药大学,具有丰富的行业相关经验和知识。公司还聘任安徽农业大学教授尹宗成、中国科学院上海药物研究所研究员姜宝红为独立董事,指导公司相关业务发展。其他高管也具有丰富的相关经验。公司员工数量稳健增长,2022年员工数量为327人,同比增长43.42%;其中技术人员285人,占总员工人数87.16%。

1.2、盈利能力持续提升,积极拓展新客户

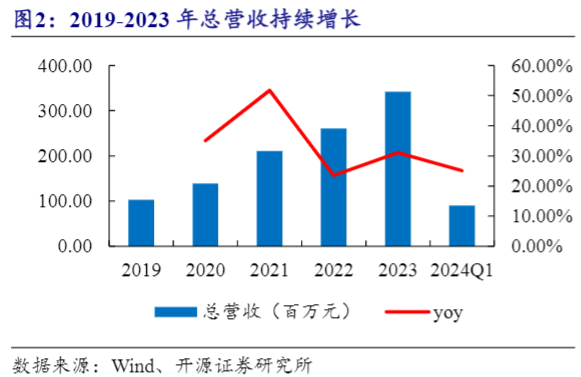

公司盈利能力持续提升,营收增长稳定。2019年以来,公司经营规模扩大,总营收持续上升。2023年总营收达到3.42亿元,同比增长31.07%;扣非归母净利润达到0.98亿元,同比增长12.89%。2024Q1总营收0.90亿元,扣非归母净利润0.23亿元。公司总营收及利润的增长主要系公司业务规模扩大。

临床研究服务贡献收入主体,积极发展药学研究领域服务。公司主体业务为临床研究服务,该子业务在2023年的收入为2.44亿元,同比增长25.94%,占总营收71.29%;公司同时积极拓展药学研究服务方面的业务,2023年该子业务收入为0.60亿元,占总营收17.69%。总体来看,公司仍以增长稳健的临床研究服务为营业主体,同时积极拓展药学研究领域服务业务。

盈利能力维持较高水平,研发费率逐步提升。公司在行业内拥有较高的利率水平,2019-2023年毛利率基本达到50%左右。公司2023年销售毛利率为48.94%,与2022年基本持平。随着公司加大药学服务的拓展,公司加大研发投入,研发费用从2018年560万元提升至2023年3452万元,2024年Q1投入研发费用1074万元,研发费用率达到11.91%,蓄力长远发展。

老客户粘性较强,新客户开发迅速。2020-2022年公司老客户数量持续增加,同时大力拓展新订单来源。2023年公司对前五大客户销售额合计占总销售额28.92%,不存在对大客户严重依赖情况。公司保持良好的口碑,保证老客户粘性的同时,通过客户推荐的方式寻找到新客户订单,新客户快速扩充。

新老客户不断贡献增量,订单数量持续增加。随着公司存量订单的完成和销售团队的扩展,2022年公司加速扩展新客户,当年共扩展新客户56家,并与新客户签订合同109份,金额共2.28亿元,分别占客户总数和合同总数的60.87%和55.05%,新客户订单金额占总订单金额的59.34%。截至2022年底,公司在手订单金额共3.09亿元,储备较为充足。

2、仿制药CRO行业高景气发展,上市企业各具特色

仿制药(非专利药)是指在安全性、规格、给药途径、质量、性能特征及适应症等方面与已上市品牌药相同的药品。仿制药的开发主要包括药学研究与临床试验(生物等效性试验),与创新药研发相比具有上市周期短、研发费用低、成功率高等诸多优势。现阶段中国多数本土制药企业仍以仿制药的生产、销售为主。

政策端与需求端推动仿制药CRO行业快速发展,行业竞争格局较好:(1)政策端:自2016年起,国家相继出台仿制药一致性评价及带量采购相关政策,仿制药企需通过一致性评价以及降低药价获得入围资格,倒逼企业加大研发投入降低药品生产成本,为仿制药CRO行业带来新的市场需求;另一方面,2017年起药品上市许可持有人制度(MAH)的出台催生了众多中小型医药研发投资企业参与药品研发投资,由于团队人员精简且成本敏感性高,倾向于将药品研发外包给专业的研发机构,为仿制药CRO行业的发展带来了新动力。(2)需求端:中国人口老龄化加剧加速对药品的需求,药品可及性问题日益凸显,成为国内仿制药市场扩容的长期逻辑;同时,全球范围内多款大单品即将面临专利悬崖,制药企业希望在原研药专利到期之前实现首仿、快仿,差异化竞争也要求仿制药企开发复杂剂型、特殊给药途径等高端仿制药,选择外包能有效提升研发效率、加快项目推进节奏,CRO的重要性日益凸显。(3)供给端:目前已上市的仿制药CRO企业有阳光诺和、百诚医药与万邦医药,行业整体竞争格局较好。

2023年国内3/4类仿制药上市申请受理数量整体逐月提升,仿制药研发热情高涨。2023年10月仿制药按照化药3/4类上市申请的受理数量共有333个,同比增长64.90%,环比增长12.50%;2023年1-10月合计上市申请受理号为2989个,同比增长60.18%,国内仿制药研发热情整体较高。

2.1、政策端:政策释放新需求,助力仿制药CRO快速发展

2018年至今,中国已实施9批针对仿制药的国家集中采购,中选品种数量共423个,加速了中国仿制药行业的结构升级。同时,国家集中采购将“一致性评价”作为仿制药参加集中带量采购的入围标准之一,并允许通过一致性评价的仿制药与原研药公平竞争,药企对一致性评价的需求快速增长。

2016 年,国家出台《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》等一系列政策,仿制药评审标准提升,ANDA申报与获批数量锐减。随着多轮集采的不断推进,一致性评价申请数量快速增长,通过一致性评价(包含视同通过)的仿制药数量从2018年的152个快速增加至2022年的1815个;同时,ANDA的申报数量与获批数量也分别从2018年的750/496个增加至2022年的2244/1004个,对高端仿制药研发的需求快速释放。

2.2、需求端:仿制药研发需求增加,CRO重要性日益凸显

专利药市场稳健扩容,为之后仿制药市场的兴起提供支撑。根据Frost & Sullivan数据统计,预估全球与中国专利药物市场规模于2022年分别达到约10255/1584亿美元,2017-2022 CAGR达4.5%/6.0%。近年来FDA加快药物评审速度,批准新药数量从2016年的22个提升至2022年的37个。随着越来越多的新药获批上市,全球专利药市场正处于稳健扩容阶段。由于新药专利到期后市场会逐渐被仿制药侵蚀,专利药市场的繁荣发展也为之后仿制药市场的兴起提供了有力支撑。

部分重磅新药即将迎来“专利悬崖”,仿制药将迎来快速占据市场的机会。包括来那度胺在内年销售额近百亿美元的大单品,关键专利将在5-7年内到期,增量仿制药将开始侵蚀专利药市场。根据Evaluate Pharma数据,2022年全球专利药到期的市场规模为360亿美元,预计2025年将达到500亿美元,原研药企业可能选择退出市场或降低产量,仿制药将迎来快速占据市场的机会。

人口老龄化不断加剧,仿制药市场持续扩容。人口老龄化已成为全球趋势之一,以中国为例,2021年中国65岁及以上人口数量已达2.01亿人,占比中国总人口的14.2%。受益于全球老龄化趋势,下游慢病用药需求持续增加,仿制药市场规模正逐渐增加;根据Frost & Sullivan数据,2022年全球与中国仿制药市场规模分别达到4795亿美元与8019亿元,2017-2022 CAGR为4.4%/4.9%。中国是仿制药使用大国,2021年仿制药约占化药市场份额的83.66%,仍然是药品市场重要的组成部分。

各药企加速推进仿制药临床研究,BE试验登记数占比增长。随着部分大单品“专利悬崖”将近,制药企业上报的新药临床试验登记中,BE试验申报数量增速加快,2023年BE试验登记数为1977个,达到新药临床试验备案总数的46.0%。BE试验备案的增长将带来对CRO业务更大的需求。

2.3、供给端:代表性公司整体经营稳健,发展路径各不相同

我们横向比较了已上市的3家仿制药CRO企业各自的业务布局与未来发展路径。万邦医药现阶段以BE试验业务为主体,以此为依托不断向新药大临床外包服务转型,多项自主立项转化及权益分成项目也即将步入收获期,有望打开成长空间。另外,公司在稳固现有仿制药研发、临床研究业务的基础上,持续开拓新的业务增长点,致力于打造医疗健康CRO平台公司。百诚医药自主立项转化及权益分成业务近年来快速发展,已达成多项合作协议;同时,顺应MAH客户的需求,公司凭借赛默制药布局后端CDMO业务。阳光诺和已搭建“药学研究+临床试验+生物分析”的综合药物研发服务平台,并以此为依托自主立项多肽类和小核酸类创新药项目;同时,顺应客户的需求,公司大力拓展大临床业务。

客户情况2022年,公司新增客户约155家,累计为国内超过650家客户提供药物研发服务;国内大中型仿制药企,伴随客户向新药及改良型新药项目拓展布局新药开发与临床业务。2023H1服务客户数量超600家;以服务MAH客户为主,MAH客户收入占比从2018年的4.01%快速提升至2023H1的62.28%。

2022年客户总数达92家,同比增长50.82%;客户以大中型药企居多,MHA客户较少。药学研究业务受托服务2022年,共助力60项药品申报上市注册受理、24项药品申报一致性评价注册受理;其中,有26项药品取得生产注册批件,15项通过了一致性评价。累计已有13 项仿制药项目取得首家药品注册批件或首家通过一致性评价。2022年,公司注册申报项目数量与获得批件数量分别为115/41项,同比增长85.5%/78.3%;其中,15个项目为全国前三申报,8个项目为全国首家申报。截至招股书签署日,公司累计承接药学研究业务超过90项,项目成功率达到100%。

自主立项转化/权益分成合作项目去氨加压素注射液与吡美莫司乳膏分别于2023年4月与2022年11月获得药品注册证书,上市后按约定比例分配收益;2023年7月,公司与昂利康共同投资开发治疗原发性高血压的2.3类自研新药NHKC-1,预期将获得合作方7500万元的研发合作费用。2022年,自研转化与权益分成收入分别达2.21/0.58亿元,同比增长/108.69%79.67%;2022年,技术研发成果转化项目数量达71个,2023H1达47个;权益分成收入主要由与花园药业合作的缬沙坦氨氯地平片项目贡献;截至2023年6月底销售权益分成项目数量达73项,已获批6项。

现阶段营收占比较小新药开发业务创新药开发主要聚焦于多肽类和小核酸类药物;2022年,公司参与研发和自主立项研发的项目中,共8 项新药项目已通过NMPA 批准进入临床试验阶段;截至2022年底,公司全年研发费用超过30万的1类新药与改良型新药项目各5个。

2023H1在研新药产品达10个,布局靶点H3、CDK4/6、PI3K等;治疗神经病理性疼痛的组胺H3受体拮抗剂BIOS-0618于2022年2月获批进入I期临床暂无临床业务BE业务由子公司阳光德美承接;2022年,阳光德美实现归母净利润743万元,同比增长12.2%。2022年BE业务达0.80亿元,同比增长47.73%,现阶段营收占比小。目前贡献公司营收基本盘,公司在国内BE市场的占有率逐年增长,2022年达9.22%。新药临床业务快速发展大临床业务,已搭建数统、SMO等团队,可提供I-IV 期临床试验研究服务;子公司诺和德美为盛世泰科研发的DPP-4抑制剂盛格列汀提供了I-III期临床试验服务,助力客户4.5年完成临床研究并进行NDA申报。

暂无已搭建数统与SMO团队,以早期临床项目为主;2022年数统项目达148个,CRC项目数量90+个,新药临床项目10+个。CDMO业务暂无2023H1赛默制药已建成药品GMP标准资料来源:开源证券研究所的厂房及配套实验室达13.6万平方米。

3、构建全流程CRO服务平台,探索自研转让盈利模式

3.1、强化BE业务优势,扩展CRO服务领域

公司BE业务效率高,具备一定市场地位。公司成立以来立足BE业务,已形成自身竞争优势,具备丰富的项目经验,2022年公司临床试验运营项目共141项,同比增长51.61%。公司2020-2022年BE正式试验项目平均周期为5-9个月,低于行业平均水平6-12个月,业务效率较高;公司在药学研究方向的业务链为公司提高BE成功率提供技术支持;同时,公司在采购成本及人力成本方面也具备一定优势。2022年公司BE备案数量占国内总量9.77%,在市场分散程度较高的CRO行业具备一定的市场地位。

与医院共建临床研究室,保持深度合作。共建研究室是CRO行业较为常见的一种经营方式,主要与医院等临床机构建立合作关系。公司自2017年起,开拓与医院共建研究室的业务,并先后与郴州市第一人民医院、安徽济民肿瘤医院、合肥京东方医院有限公司、成都京东方医院有限公司建立了共建临床研究室的合作关系,有助于获得试验排期以及项目效率和质量上的优势。

3.2、内部提升结合外部合作,搭建全流程高质量CRO服务平台

持续搭建完善平台,提供高质量研发服务。自成立以来,公司持续关注自身技术平台的搭建和完善,以形成自身的核心竞争优势。目前,在药学服务领域,公司已经搭建外用制剂研发平台、口服固体制剂开发及仿制药一致性评价平台、包材相容性技术研究平台、BE/PK研究平台、体内外相关性技术平台、BA平台、痕量药物分析技术平台/基因毒性杂质检测平台、DM/ST平台共8个技术平台,同时储备了缓控释制剂技术、口服固体掩味技术共2种核心制剂技术。

稳健扩大药学研究业务规模,逐步提升自身竞争力。公司在2010年设立药学部以来,开始承接药学研究业务并逐步拓展。2019年公司承接的部分药学研究项目获得批件,自此公司决定扩大药学研究服务规模,在承接部分BE服务同时承接该项目的药学研究业务。2020-2022年,公司承接的药学研究项目研发成功率达到100%,累计承接项目超过90项,竞争力逐步提升。

3.3、强化自主研发能力,拓展自研品种转让业务

公司聚焦升级已有业务,拓展自身盈利模式。当前公司已能提供药学研究+临床研究的全流程服务,未来公司计划深化当前技术平台,进一步升级服务领域、扩展业务范围。当前公司聚焦升级的业务主要为MAH转化服务、I-IV期临床研究服务、医疗器械服务、监察与稽查外包服务、生物样本管理服务以及生物分子检测服务。

利用药学及临床研究技术经验,探索自研品种带进度转让业务。公司在药学及临床研究方面构建了数个技术平台、储备一定核心技术,为公司拓展自研品种带进度转让业务提供了坚实的技术基础。目前,公司已有数个待转让的自研品种,是公司客户委托研发之外的又一盈利模式。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)