2024AI行业报告:A股上市公司的AI技术渗透与应用分析

1.去伪存真,有多少企业在拥抱AI技术?

生成式AI技术在经历了过去一两年的产业发展和资本市场行情演绎后,当前似乎来到了一个重要节点——产业趋势仍在快速发展,但投资者对股价的看法逐步分化。中长期看,AI赋能行业发展、推动经济增长或是共识;然而,技术变革推动生产力提高并非一蹴而就。在这个节点,我们认为了解AI在国内企业的“渗透率”,既能把握产业发展的进度,也能进一步理解行情的主要矛盾。因此,本文尝试从A股上市公司2023年年报公告中,挖掘企业参与AI产业的信息,勾勒出A股整体拥抱AI技术的图谱。考虑到生成式AI与早些年认知的传统AI并不相同,我们在筛选年报公告的关键词选择上,主要包含:通用类(AIGC、生成式人工智能、生成式AI),专用类(算力、AI芯片;大模型、通用模型、AI算法)。根据A股全部上市公司2023年年报公告,初步筛选出1269条。经过人工进一步逐一核对后,最终保留883家上市公司样本,这些公司或多或少会涉及到生成式AI的业务。

1.1渗透率提升但仍低,TMT、大市值相对抢先

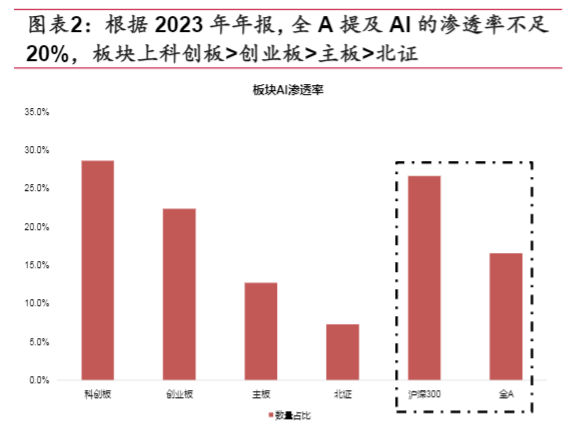

拥抱AI技术的企业在过去几年A股的渗透率有提升,但目前仍较低,其中TMT、大市值公司相对抢先布局。(1)从最新年报数据看,全A上市公司中提及AI业务的渗透率不足20%,其中板块上,科创板>创业板>主板>北证。行业上,与AI相关性最高的TMT行业渗透率最高,计算机居首、数量占比超70%;但一级行业中,有超过一半的行业渗透率不足10%,食饮、农业、石化、钢铁等行业均只有1家,煤炭0家。(2)结合2020年以来的年报公告筛选来看,提及AI业务的公司数量有明显增加,从2020年的172家上升至2023年超1200家;公司数量占比在逐步提升,但提升较慢。其中,依然是TMT四个行业渗透率提升最快,其次为银行。(3)市值分布上与全A接近,但大公司参与率比小公司高。

TMT公司涉及AI业务的程度亦有高低,深度拥抱AI技术的公司并不多。虽然TMT行业渗透率高于其他行业,但仍可对具体企业涉及AI业务的程度进行人为判断。整体上看,深度参与AI产业布局的科技公司并不算多,其中计算机比例相对最高,传媒次之,通信、电子靠后。

1.2基础层以算力为主,技术层大模型超150家

AI的产业链主要由基础层、技术层、应用层来构成。(1)基础层主要涉及“硬件基础设施”和“数据资源、算力基础、生产工具(算法模型)”这三大核心要素。通用大模型规模扩大往往需要高性能的硬件设备、海量的学习数据、强大的算力基础以及不断优化的算法模型,其中不断优化的算法模型是AI学习能力提升的关键。(2)技术层主要涉及模型的构建。目前,Transformer架构在AI大模型领域占据主导地位。AI大模型包括NLP 大模型、CV 大模型、多模态大模型等。这些模型采用预训练和微调的策略,先在大量无标注数据上学习基本的语言或图像,然后针对特定任务进行微调。(3)应用层主要涉及到AI技术与其他行业或产品的融合。AI大模型拥有多模态生成能力能够向外赋能,包括通过开放API的形式,降低AI应用开发门槛,提高落地部署效率和精度等,进而降低AI规模化部署的成本,可以广泛的与电商、医疗、家居、物流、教育、金融以及传媒行业进行融合,或者嵌入智能机器人、智能终端、智能汽车等产品,进一步推动人工智能进入工业化发展阶段。

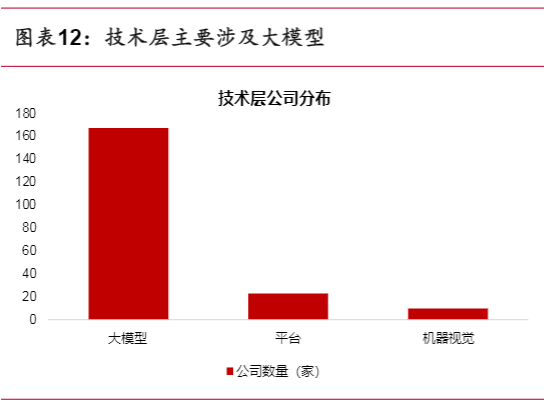

(1)基础层中,“算力”相关公司超80家,其次为“数据中心/IDC”、“芯片”、“服务器”、“光模块、光通信、光缆”业务相关公司,涉及“液冷/热管理”业务的公司也有17家左右。(2)技术层中,近170家公司AI业务涉及“大模型”,其次做“平台”业务和“机器视觉”业务的公司也相对较多。行业分布上,计算机行业AI大模型最多、超80家,其次为传媒,其余行业涉及AI大模型的公司数量均不足10家。

2.投入产出视角,年报公告详解AI图谱

基于上述公告样本,我们主要从投入方式、参与进度、产出效果、未来发展4个维度详细分析上市公司如何拥抱AI技术,重点围绕投入和产出视角进行探讨。

整体来看,上市公司多以自研的方式拥抱AI技术,且大部分已经进入产品应用阶段,但相应的产出效果依然停留在提质增效层面,实质性带来业务收入寥寥无几,症结或仍在于缺少应用场景和产品开发不足,这两点也是企业未来要发展的重点方式。(1)投放方式上,有近70%的公司采用自研的方式,合作的公司约21%,战略投资和收购较少;(2)参与进度上,超75%的公司已有产品发布/推广/应用,处于研发、测试阶段的近25%,仍有近9%的公司尚处于构思/设想/初步布局。(3)产出效果上,提质量和提效率的公司比例最多,均在五成左右,其次有26%左右的公司提及拉需求,明确表明对公司业务增收/增利的比例仅8%左右。(4)未来发展方式上,应用场景拓展、技术研究、产品开发的公司比例均在25%左右,约14%的公司要继续加大研发投入,也有5%的公司提及基础设施完善。

2.1投入方式:基础层、制造类偏自研,技术和应用层、消费类偏合作

自研是主要参与方式,但相较基础层,技术层和应用层公司进行合作的比例更高。考虑到基础层公司主要涉及算力链、数据资源及硬件设施等,这类公司更倾向于内部研发,占比近80%。而技术层和应用层公司合作比例较基础层高,占比近30%。

各行业参与AI的方式也略有差异,消费属性强的公司倾向于合作,制造属性强的公司倾向于自研。考虑到偏制造业属性的公司有一定的技术积累,且自主研发可以确保技术和产品更好地适应公司的实际情况,自研比例更高。而偏消费属性的公司在技术研发上相对薄弱,合作比例更高。与企业或高校合作能够更快进入AI产业链,从而加速产品开发、应用。

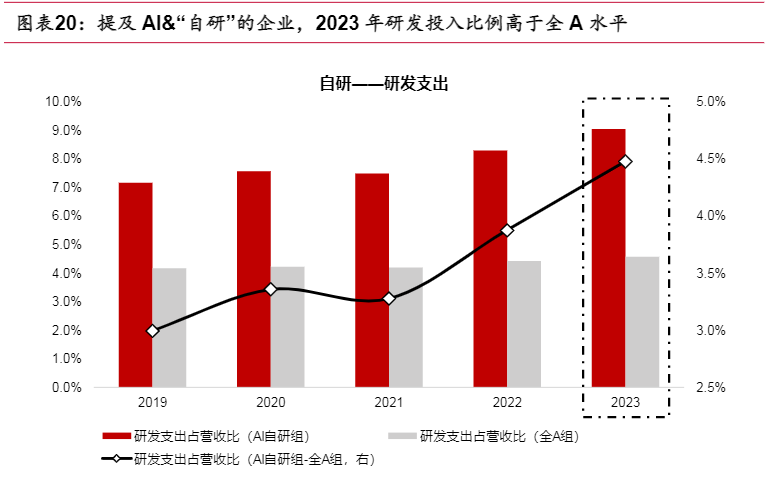

公告中提及自研的公司研发投入比例确实更高。将提及自研的公司研发投入比例与全A的研发投入比例进行对比,提及自研AI的公司2023年研发投入比例高于全A大概4.5pct,且差值较2022年有所扩大。

对比美股和港股科技龙头,当前国内AI龙头的资本开支仍相差甚远。对比美股、A股和港股AI产业链的龙头公司近几年资本开支数据,可以看到A股公司资本开支规模显著偏低。而根据M7公司对AI业务的展望,微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta 的管理层均在Earnings Call中明确表明2024全年将加大资本开支力度。其中谷歌表明其2024Q1资本支出为120亿美元,主要用于AI基础设施投资。

2.2所处阶段:多数行业已有部分AI业务进入产出阶段不论涉及哪个层级的业务,多数行业在产品应用阶段的比例均较高。从各行业在不同层级的发展进度来看,参与AI公司占行业全部公司的比例反映出,多数行业在应用层的发展进度相对快于基础层和技术层。其中值得关注的几点:(1)通信、电子、电力设备等行业在基础层处于应用阶段的比例高于技术层和应用层,这几个行业都偏硬件端;(2)计算机、传媒在技术层处于研发阶段的比例高于基础层和应用层,这两个行业偏软件端。

对于样本公司内部来看,各行业在不同阶段的比例差异显著。其中,渗透率较高的行业中,美容护理、零售、纺服、计算机、银行等行业在应用阶段占比较高,而有色、社服、建筑、医药等行业在早期的布局和研发阶段占比较高。针对“发布/推广/应用”阶段的企业,2023年整体营收增速超过全A水平,且与全A之间的轧差相较2022年在拉大。

2.3产出效果:提质增效为主、增收尚早,整体效果仍浅靠上游的环节需求提升较为明显,靠下游的环节则更注意降本增效。在不同产业链位置,公司对AI的预期效果表现不一。(1)基础层公司看重AI对拉动需求的推动作用。随着大模型和生成式AI的持续发展,模型参数量不断升级,对数据、算力和算法要求及需求也在持续递增,芯片和服务器功率逐步升级,在平衡能耗目标和AI建设的背景下,进一步催化热管理等环节的需求提升。(2)应用层公司更注重AI对提质增效的潜力。AI技术通常可以帮助应用层公司优化生产流程、提升产品品质或者服务质量,达到提质增效的目的。(3)行业上差异也较为明显。其中,降成本(纺服、轻工),提质增效(纺服、军工、家电),拉需求(电子、电新、通信),增收增利(轻工、零售、非银)。

所处不同阶段的公司对AI的预期效果也存在差异,在提效率方面比例下降,而在提质量和扩收增利方面比例提升。针对所处不同阶段的样本公司看产出效果,可以看到,随着进度从早期布局→研发、测试→推广、应用,提效率的比例在逐步下降,而提质量和扩收增利的比例在逐步提升。前者反映企业在初步布局时看重提效率,但进入研发、测试甚至应用阶段后对提效率的预期在降低;同样,后者反映企业在初步布局时较少追求提质量和扩收增利,但研发和应用后该预期在增强。

降成本的企业反映到毛利率指标上确有体现,扩收增利则相对不明显。从财务指标来看,“降成本”的企业2023年毛利率相较全A确实有明显提升,而对于“增收/增利”的企业,2023年营收增速相较全A亦有提升,但提升幅度环比2022年不明显。

2.4未来投入:技术研究、产品开发、应用场景拓展是重点方向技术研究、产品开发、应用场景拓展是AI相关企业未来发展的主要方向。结合样本公司未来发展战略以及2024年经营计划中AI相关的语句,可以看到未来发展方式上:(1)基础层重点关注AI赋能产品迭代升级,技术层和应用层关注技术深度研发、拓展AI应用场景。(2)行业结构上,相对其他行业对未来发展更看重、占比更高的行业包括:研发投入(社服、建筑、机械、通信),基础设施完善(通信、轻工),技术研究(有色、交运、汽车),产品开发(家电、电新、电子、有色),应用场景拓展(银行、纺服),市场拓展(电新、电子、有色),商业模式(纺服)。

3.上市公司角度,AI未来发展趋势如何?

企业家视角,硬件端关注AI服务器、液冷等,软件端关注多模态、开源等。在上市公司对未来AI相关业务如何发展方面,我们梳理了主要行业部分公司的经营计划和行业趋势,总结如下:(1)通信行业中,中国联通提到了多元异构算力、云边端协同算力,中兴通讯提及智算中心建设、算力网络;(2)部分消费电子零部件公司(如立讯精密、工业富联)、计算机设备公司(如中科曙光)、以及IT服务公司(如紫光股份)均提及散热、液冷相关技术;(3)部分消费电子零部件公司(如工业富联)、数字芯片设计公司(如澜起科技)、新能源汽车公司(如比亚迪)均提及AI服务器业务。(4)大模型相关公司(如科大讯飞、昆仑万维)重点提及了多模态、开源等技术。

在上市公司展望未来AI发展趋势时,也在年报中引用了相关第三方咨询机构的数据进行佐证,对液冷服务器、AI服务器、智能算力、AI PC等细分行业预期未来高增。具体如下图所示。

生成式AI技术在经历了过去一两年的产业发展和资本市场行情演绎后,当前似乎来到了一个重要节点——产业趋势仍在快速发展,但投资者对股价的看法逐步分化。在这个节点,我们认为了解AI在国内企业的“渗透率”,既能把握产业发展的进度,也能进一步理解行情的主要矛盾。因此,本文尝试从A股上市公司2023年年报公告中,挖掘企业参与AI产业的信息,勾勒出A股整体拥抱AI技术的图谱。➢核心结论:渗透率仍低,进入产出阶段但效果仍浅整体来看,AI在A股的渗透率仍较低,多以自研的方式拥抱AI技术,且大部分已经进入产品应用阶段,但相应的产出效果依然停留在提质增效层面,实质性带来业务收入寥寥无几,症结或仍在于缺少应用场景和产品开发不足,这两点也是企业未来要发展的重点方式。

渗透率提升但仍低,TMT、大市值相对抢先拥抱AI技术的企业在过去几年A股的渗透率有提升,但目前仍较低,其中TMT、大市值公司相对抢先布局。全A提及AI的渗透率相较1-2年前有提升,但整体依然不足20%,小公司参与数量多,大公司参与率更高。行业主要集中在TMT板块,但深度拥抱AI的并不多;超一半的一级行业渗透率不到10%。基础层涉及数据中心、芯片、服务器、光通信等公司较多;技术层大模型超150家,以计算机行业为主。➢自研为主但资金投入不足,未来关注应用场景和产品开发(1)投入方式:基础层偏自研,技术层和应用层偏合作;消费属性强的公司倾向于合作,制造属性强的公司倾向于自研。公告中提及自研的公司研发投入比例确实高于全A水平,但对比美股和港股科技龙头,当前国内AI龙头的资本开支仍相差甚远。

(2)未来投入:对于公司未来的规划,应用场景拓展、技术研究、产品开发是主要三项,或许也是当前痛点所在。➢多数行业进入产出阶段,但以提质增效为主、扩收增利尚早(1)所处阶段:多数行业在产品应用阶段的比例较高。其中,美容护理、零售、纺服、计算机等行业在应用阶段占比较高,而有色、社服、建筑、医药等行业在早期布局和研发阶段占比较高。(2)产出效果:靠上游的环节需求提升较明显,靠下游的环节则更注意降本增效。所处不同阶段的公司对AI的预期效果也有差异,在提效率方面比例下降,而在提质量和扩收增利方面比例提升。

降成本的企业毛利率确有提升,扩收增利则相对不明显。➢企业家视角,AI未来发展趋势如何?硬件端关注AI服务器、液冷等,软件端关注多模态、开源等。通信行业部分公司提到了多元异构算力、云边端协同算力、智算中心建设、算力网络;部分消费电子零部件公司、计算机设备公司、以及IT服务公司均提及散热、液冷相关技术;部分消费电子零部件公司、数字芯片设计、新能源汽车提及AI服务器业务;大模型相关公司重点提及了多模态、开源等技术。

4.风险提示

1)AI技术可能发生重大突破。本文基于上市公司2023年年报公告对AI产业的描述进行归纳总结,不代表行业真实的发展趋势,若AI技术发生重大突破,可能导致相关结论出现变化。2)样本筛选和年报总结或有偏差。在人工筛选和阅读上市公司年报的过程中,可能会存在样本或理解上的偏差,导致数据统计发生变化。

企业家视角,硬件端关注AI服务器、液冷等,软件端关注多模态、开源等。在上市公司对未来AI相关业务如何发展方面,我们梳理了主要行业部分公司的经营计划和行业趋势,总结如下:(1)通信行业中,中国联通提到了多元异构算力、云边端协同算力,中兴通讯提及智算中心建设、算力网络;(2)部分消费电子零部件公司(如立讯精密、工业富联)、计算机设备公司(如中科曙光)、以及IT服务公司(如紫光股份)均提及散热、液冷相关技术;(3)部分消费电子零部件公司(如工业富联)、数字芯片设计公司(如澜起科技)、新能源汽车公司(如比亚迪)均提及AI服务器业务。(4)大模型相关公司(如科大讯飞、昆仑万维)重点提及了多模态、开源等技术。

在上市公司展望未来AI发展趋势时,也在年报中引用了相关第三方咨询机构的数据进行佐证,对液冷服务器、AI服务器、智能算力、AI PC等细分行业预期未来高增。具体如下图所示。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)