2024工程行业报告:中国化学出海与实业转型分析

1公司:化工领域翘楚,经营质量卓越

1.1七十载筚路蓝缕创业史硕果累累

公司是我国工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、知识技术密集的化学工程公司。公司集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化。目前,公司主要业务包括建筑工程(化学工程、基础设施、环境治理)、实业及新材料(己内酰胺、己二腈、硅基纳米气凝胶等)和现代服务业。公司创立70年以来,设计建造我国90%的化工项目、70%的石油化工项目、30%的炼油项目。作为共建“一带一路”的排头兵,在全球完成工程项目7万多个,业务遍布全球80多个国家和地区,位居全球油气服务领域第一;公司在2023年度ENR全球承包商250强排名中名列第16位。

公司创业70年来硕果累累,公司开展“两商”战略向实业方向转型。公司前身为国家重工业部化学工业管理局。公司发展始于1953年,时至改革开放年代,公司主导和参与了我国所有的重大化工项目,承担了一批国际合作、引进吸收的大型项目,创造了多个“中国第一”“世界第一”。1986年公司承建孟加拉国吉大港尿素肥料厂CUFL项目,成为中国首个以国际通用工程承包方式走出国门的企业,2019年公司斩获俄罗斯波罗的海化工综合体项目“千亿订单”。2021年公司提出打造“两商”,从过去的“工程设计+工程施工”转向“科研创业+化工实业+工程设计+工程施工”,将实业领域布局作为公司长期发展方向,实业方面多个项目陆续孵化成功。

公司股价多轮驱动。1)煤化工驱动:2009年国际油价回升,国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》,积极引导煤化工发展,公司作为国内煤化工工程龙头充分受益;2)一带一路+降准降息驱动:2015年市场无风险利率整体下滑,央行共进行了五次降息和五次降准,社会融资成本回落,促进实体经济增长。此外,2015年三部委联合发布推动共建“一带一路”的愿景与行动,公司作为央企“走出去”的排头兵,境外业务有较好增长预期,叠加当年整体市场行情较好的因素,公司股价实现较大涨幅;3)化工投资及实业驱动:2021年,原油价格恢复上涨,化工固定资产投资恢复同比增长,另外,公司提出发展“两商”战略进行实业转型,实业板块利润预期提升拉动估值。

公司实际控制人为国务院国资委,控股股东是中国化学工程集团有限公司。截至2023年控股股东直接持股比例为42.24%,公司主要控股的各类子公司覆盖了境内外建筑工程、设计承包、新材料、数科财务、研发等业务。其中,以中化七建为代表的建筑类子公司深耕境外市场,动全产业链体系服务,实现领跑海外超大型工程项目建设;此外,实业领域的子公司中国天辰实现了我国丁二烯法己二腈的首次国产化,“卡脖子”技术成功投产,填补了国内技术和产业的空白。

新董事长产业经验丰富,有望助力公司实业转型推进。2024年4月12日,公司公布董事长变动进展。新任董事长莫鼎革为正高级工程师,曾任中石化宁波镇海炼化有限公司董事长,镇海炼化是国内最大的炼化一体化企业之一,2022年加工原油2300万吨。新任董事长曾带领镇海炼化开发生产聚烯烃新产品、生物航煤等多种创新化工产品,化工产业经验丰富,有望领导中国化学高质量发展实现新突破,加快公司实业转型进程。

1.2营收业绩稳健增长,毛利率水平稳中有增

受石化景气周期影响,公司营收业绩增速略有波动。2023年公司实现营业收入1783.58亿元,归母净利润54.26亿元,新签订单3267.51亿元。2013-2023年公司营收CAGR达11.19%,归母净利润CAGR达4.91%,新签订单CAGR为14.82%。2024Q1公司实现营收449.39亿同增5.5%,实现归母净利润12.16亿元同增9.5%。回顾来看,2013-2016年传统化工行业基础产能过剩导致公司订单承压;2017-2019年公司推动深化经营体系改革,持续构建大经营格局,业务范围拓展至基础设施、环境治理、实业及新材料、现代服务业等领域,公司体量重回快速增长;2020年-2022年国内石化经历景气周期,公司业绩保持较快增长;2023年以来公司受制于经济增速放缓、增长动能转换等综合影响,业绩与营收增长有所放缓。

化工业务扎实稳定,收入贡献持续可靠。2023公司工程业务实现营收1672.09亿元同增16%,2018-2023年公司工程业务营收CAGR达20.55%,2019年以来工程业务营收占比维持在90%以上。其中,化学工程业务作为公司的基石业务,营收贡献多年来维持在70%以上,且2019-2023CAGR达16.77%。2021年以来占工程业务比例维持在70%以上,近年来公司承揽任务和项目开发建设力度进一步加大,化工业务新签订单与收入占比进一步提升。

毛利率整体稳定,实业业务毛利率短期承压。2023年公司化学工程、基建、实业、环境治理分别实现毛利率9.87%/7.09%/8.07%/11.35%,各业务毛利率较上年基本持平。2022年,公司实业业务毛利率下滑明显,主要是因为2021年己内酰胺市场价格居于高位,随行业供给增加导致2022年产品售价下行;未来随公司己二腈、气凝胶等新材料实现大规模投产,叠加下游需求修复带动化工品价格回升,公司实业业务毛利率存在较大修复空间。

境外业务毛利率稳定性更强,公司积极出海,境外营收稳定增长。从毛利率的角度看,公司境内业务毛利率自2017年趋势性下降,或主要受境内竞争加剧影响。而境外业务毛利率稳定性相对较强,近年来总体维持在9.5%左右。公司积极拓展境外业务,2016-2023年公司境外营收从144.04亿元增长至355.32亿元,CAGR达13.77%,整体稳定增长。

1.3经营质量保持稳定,费用率管控得当

公司费用控制水平较强、减值损失率优势明显。公司2021-2023年费用率分别为5.88%/5.16%/5.31%,费用水平整体得到控制。其中,公司财务费用率为波动较大,主要因为公司开展境外业务受汇率影响较大;研发费用稳步抬升主要系公司加大实业方面的研发投入;销售与管理费用率逐年下降主要得益于公司扎实推进精细化管理,加强成本费用支出管控力度。2016-2017年公司资产减值损失率较高,主要因四川南充PTA项目建成投产后经济效益低于预期造成大额计提减值损失,相关减值损失已于2021年计提完毕,资产减值损失率已回归正常水平。

公司资产结构健康,货币类资金充足。公司货币类资金(货币资金+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产)相对充足,货币类资金占总资产比例从2015年21%公司资产结构健康,货币类资金充足。公司货币类资金(货币资金+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产)相对充足,货币类资金占总资产比例从2015年21%

负债率水平保持稳定,有息负债率水平逐年降低。公司资产负债率2017-2023年基本稳定在70%左右,近年来有息负债率得到有效控制,2021-2023年有息负债率分别为9.75%/7.04%/8.46%,分别同比变动-2.31pct/-2.71pct/1.42pct。其中,2022年以前长期负债多年以来占比80%以上,近年来长期负债比例有所下降,截至2024Q1公司长期借款占比降至63.19%。

经营性现金流长期维持正流入,公司造血能力较强。2014-2020年公司维持较高的经营性现金流净额,公司净利润现金含量持续增长,整体造血能力较强,2016-2020年公司净现比维持150%以上。2021-2022年受制于行业景气度不高,公司部分单位因项目需要经营性现金支出,经营性现金流有所承压。2023公司经营性现金流净流入91.34亿元,同比多流入76.34亿元,经营性现金流同比改善明显主因公司紧抓现金流管控,按月开展现金流滚动测试,已取得一定成效。

公司净利率水平逐年提振,ROE水平稳中有增。公司净利率水平维持增长,从2018年2.6%增长至2023年3.3%,主要得益于公司精细化管理下成本费用的支出管控有效,且公司资产及信用减值损失率逐年降低。公司2023年实现ROE9.83%较2018年6.31%已实现较大增长。未来随实业业务推进,公司资产周转率与净利率有望进一步提升,ROE增长有望维持。公司于2022年向公司高管及中层管理人员、业务骨干等开展股权激励,限制性股票解售条件为2023-2025年扣非加权ROE不低于9.05%/9.15%/9.25%,扣非归母净利润复合增长率不低于15%,反映出公司上下保持业绩持续增长的信心。

2化工主业基础稳固,境内外互补支撑增长

2.1细分行业存在结构性机会,双碳政策带动升级改造空间

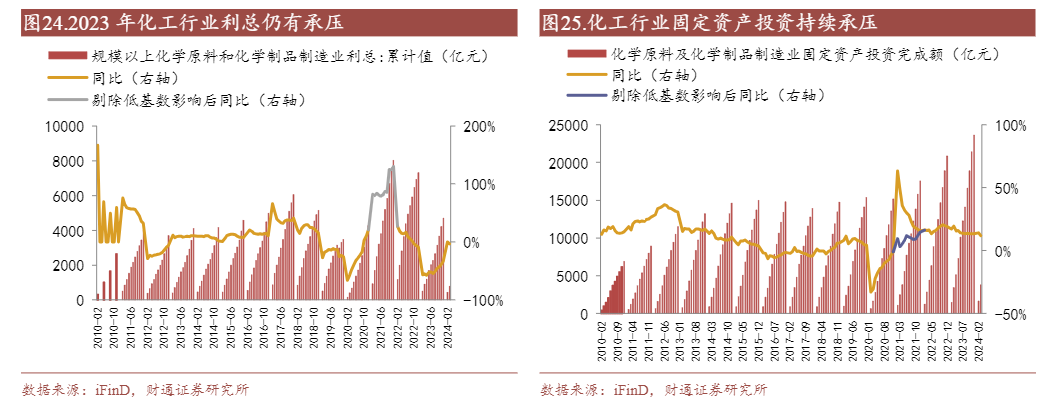

国内化工固定资产投资高峰已过。2023年受地缘政治、贸易摩擦等宏观因素交织影响,市场需求恢复缓慢,大宗商品价格持续承压,多家化工巨头主要产品价差和盈利水平明显收窄,2023年化学原料及化学品制造业规模以上企业实现利总4694.20亿元,同降34.10%;2024年Q1化工行业利润总额仍有承压,同比下降3.50%。投资端来看,化学原料和化学制品制造业固定资产投资增速自2022年以来持续放缓,2023年投资增速13.40%同降5.40个百分点,化工行业投资整体收缩,产能投放或已接近尾声。

细分行业供给侧改革,化工行业存在结构性机会。国内在化工产品供给方面形成了分化的产品格局。具体来看,国内基础化工产品的供给充裕,尤其中低端化工产能过剩已较为明显,如炼油、丙烯、聚丙烯、环氧丙烷、乙二醇等产能利用率均低于国际常规标准,短期内或无大规模扩产需求。而化工行业正在积极进行供给侧改革,2022年3月28日,工信部联合发改委等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》指出:石化化工行业要大力发展化工新材料和精细化学品,加快产业数字化转型,提高安全和清洁生产水平,加速石化化工行业变革;有序推进炼化项目“降油增化”,延长石油化工产业链,提高高端聚合物、专用化学品供给能力;加快5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业深度融合,基于智能制造,推广柔性生产线,更好适应定制化差异化需求。

双碳政策带动传统化工行业改造升级。对于排放高的传统化工企业而言,其产能扩张的能力将会受到限制。除了高端化转型,化工行业或将通过减量置换、升级改造的方式向更清洁化的方向转型升级。早在《石化和化学工业“十二五”发展规划》中,国家就已提出高危工艺改造、淘汰落后工艺装备、提升本质安全。而在“十四五”时期,双碳政策引导下,国内化工政策进一步强调了针对节能降碳目标的行业升级改造及持续淘汰落后产能。《石化化工行业稳增长工作方案》延续石化化工行业节能降碳相关政策,鼓励石化化工企业实施老旧装置综合技改、高危工艺改造和污染物不能稳定达标设施升级改造,提升装置运行效率和高端化、绿色化、安全化水平。

公司深耕研发,化工多领域技术优势显著。公司在基础化工、石油化工、煤化工上具备绝对领先优势,可提供项目全生命周期工程服务,在国内外占据较大的市场份额。公司在传统化工、新型煤化工、化工新材料、绿色环保技术、氢能利用等多个领域通过自主创新和产学研协同创新等方式形成了系列工艺技术和工程技术。公司成立了“双碳”工作领导小组,设立“1总院+多分院+N平台”框架,明确了科研总院、各分院优势互补的协作关系。

2.2海外石化投资需求扩张,公司境外业务有望维持增长

“一带一路”沿线国家石化资源储备充足,“一带一路”政策促合作。“一带一路”沿线国家普遍为油气资源丰富地区,剩余油气可采储量占世界一半以上,特别是天然气储量占比超过70%。截至目前我国已与152个国家、32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。在全球天然气与石油储量最多的前十大国家中,除美国与加拿大,其余国家皆与我国签署共建“一带一路”合作文件,是我国企业能在境外开展合作的重要基础。

油价上升带动全球油气企业自由现金流改善,疫情后全球油气上游投资恢复增长。世界经济逐渐自2021年起从疫情中复苏,油气价格也随之上升。2022年俄乌冲突爆发后,油气价格大幅上涨,2022年6月布伦特原油价格达到短期高点120.08美元/桶。2022年全球上市油气公司勘探与开发活动产生的自由现金流总额超7000亿美元同增50%,且2023仍然处于历史较高水平。投资端来看,2023年全球油气上游投资增长约12%,其中北美、中东和欧洲增长较多。

多因素催化境外化工市场投资扩张。一方面,“一带一路”沿线国家产业升级打开扩产需求,例如印尼政府为促进镍加工和精炼领域的高附加值工业活动的发展,鼓励基础设施开发,并计划建设更多国内冶炼设施,以推动二级镍的陆上加工;另外,政治格局等因素也催生化工投资需求,例如:在欧美国家对俄罗斯大规模极限制裁的背景下,俄欧“能源—制成品资本品”循环被打破,俄罗斯继续加码“进口替代”“2035前能源战略”等措施,对能源、煤炭、航空航天等将实施扶持和巩固,有望带动化工产业链投资加码。

工程企业出海门槛较高,公司开展境外业务经验丰富引领前行。工程业务出海面临众多难点,包括:政策法律风险、文化差异与沟通障碍、供应链管理等。开展境外工程业务往往需要公司对项目地有较高熟悉程度与境外工作经验,以避免合同违约、回款困难等问题。公司作为我国最早“走出去”承接境外工程的企业,开展境外工程业务经验丰富,公司现拥有境外机构140个,分布在俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、阿联酋等80多个国家和地区,截至2023年,公司在“一带一路”沿线国家累计完成合同额已超过1000亿美元,积累了宝贵的市场开发和项目执行经验,同业主建立了长期良好的合作关系。

斩获超大订单,境外认可度持续提升。公司2019年俄罗斯波罗的海化工综合体(BCC)千亿订单后,2023年10月,公司再次签约俄罗斯波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同,合同工期48个月,项目折合人民币约650.5亿元,公司境外工程服务水平在境外认可度进一步打开,2023年公司境外新签订单合同额实现快速增长,达1006.06亿元,同增165.48%。

3实业转型多举推进,公司估值有望重塑

实业发展略有波折,“两商”战略推动公司加速转型。公司在实业领域的迈步始于2011年公司上市初期,最早期的探索项目是PTA与己内酰胺项目。其中,PTA项目因盈利能力低于预期而暂停;2016年公司发布《“十三五”技术发展规划》开始发力重点项目研发;2021年公司正式提出“两商”战略向实业业务进行转型。公司持续着力推进实业业务,2023年己内酰胺、丙烯腈装置满负荷运行,己二腈技术升级改造顺利推进,PBAT、环氧乙烷等工作有序推进。

多措并举推进实业项目,有效产能逐步落地。公司大力推行采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术,投资建设生产装置、生产产品并进行销售。公司自行融资并投资,同时也鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营,提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案,同时也采用BT、BOT和BOOT等模式承揽实业项目。目前公司各个实业项目稳步推进,有效产能有序落地。其中,天辰耀隆己内酰胺项目一度创全球单线最大产能,天辰齐翔尼龙新材料项目是国内首台套采用自有技术、解决我国高端聚酰胺新材料产业链“卡脖子”难题、开创工业化生产的标志性项目。

实业业务持续发展,2024Q1公司实业订单修复。2023年公司实业领域实现营业收入77.15亿元,同比增长4.75%,占主营业务收入的4.31%。2024Q1公司实业业务新签订单21.1亿元同增21.13%。中国化工品价格指数自2023年6月触及短期低点4222.00后出现反弹,截至2024年5月已达4714.00。主要因2023年下半年原油价格恢复增长带动化工行业成本上涨,叠加行业产能去化等因素影响,化工品价格有所提振。

公司在己内酰胺项目上实现成功运营。2016年初至2017年末己内酰胺价格涨幅达71.88%,己内酰胺价格高涨带动天辰耀隆公司营收快速增长,2017年达44.07亿同增56.94%,当年己内酰胺项目销售净利率达11%。2019-2020年公司利润率水平受己内酰胺价格下降有所承压,2022年己内酰胺价格大幅下降(2022年末较年初下降21.51%)导致公司出现亏损。2023年下半年己内酰胺价格有所恢复,2023国内己内酰胺年末价格较年初上涨25.08%,天辰耀隆公司扭亏为盈,公司实业发展已积累出一定的项目经验。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)