2024传媒互联网行业投资策略报告:技术革新与消费复苏

1.新兴技术革命带来的产业机会

1.1AI:国产应用元年,关注C端应用起量

1.1.1产业趋势:AI大模型提质降价2024年以来,海内外生成式AI加速演进。我们观察到两条明确的产业趋势:技术侧,大厂聚焦多模态能力提升,同时开源模型加速迭代;价格侧,海内外大模型“提质降价”趋势显著,AI应用成本端有望持续优化。二者共同推动之下,AIC端应用加速落地。技术侧,大厂聚焦多模态能力提升,开源模型加速迭代。1)大厂聚焦多模态能力提升:2024年2月,OpenAI发布视频生成大模型Sora,引领全球AI大厂的多模态进程进入快车道。2024年2-5月,谷歌Gemini1.5Pro、MetaLlama3、OpenAIGPT-4o等多模态大模型陆续发布,在语音、视频生成方面加速演进。2)开源模型加速迭代:2024年4月,Meta发布开源大模型Llama3,性能接近GPT-4Turbo,训练效率相较Llama2提高3倍;此外宣布将在未来几个月内推出体量更大的多模态版本,目前正在开发的最大模型参数高达400+B。我们认为,随着开源模型性能赶上头部闭源模型,以及多模态能力提升,AI应用企业训练自有模型的门槛有望逐步降低,应用场景也有望文字生成拓展至音视频等泛娱乐领域。

价格侧,海内外大模型API降价,AI应用成本端持续优化。2024年以来,海内外AI大模型API调用价格呈现显著下降趋势。海外方面,OpenAI于2024年1月发布了一系列模型及API更新,其中GPT-3.5Turbo在提升性能的同时进行第三次降价,输入价格降低50%,输出价格降低25%。国内方面,字节跳动于5月推出豆包大模型,主力模型针对B端用户的API调用价格为0.0008元/千Tokens,相较行业水平低99.3%,推动大模型降价热潮;后续智谱AI将GLM-3Turbo调用价格从0.005元/千Tokens降至0.001元/千Tokens;百度宣布ERNIESpeed、ERNIELite两款模型免费;腾讯混元-lite模型免费,最高配置万亿参数模型API输入价格降幅达70%。我们认为,随着模型训练、推理效率提升,以及下游需求丰富,AI应用开发、运营的边际成本有望进一步降低。

1.1.2AI应用:搜索问答、社交陪伴场景率先落地在AI大模型提质、降价的驱动下,2024年起国内AI应用加速落地。从应用场景来看,聚焦于搜索问答、社交陪伴两类场景。搜索问答:类ChatGPT产品持续迭代,逐步聚焦搜索场景。从2022年底ChatGPT推出以来,海内外以chatbot(对话机器人)为核心组件的同类产品层出不穷。其中,海外头部搜索类产品Perplexity于2024年完成B轮融资,估值达到5.2亿美元,累计融资金额超过1亿美元,创造了近年搜索领域初创公司的融资记录。国内方面,天工AI搜索、秘塔AI搜索、海螺AI、360AI搜索等产品相继推出,AI+搜索问答产品百花齐放。

用户体验层面,AI有望颠覆传统搜索场景。我们从输入、输出两个环节进行对比:1)输入端,传统搜索引擎多数只支持“关键词”搜索,而生成式AI赋能的Chatbot支持任意自然语言的输入,使得用户自由度大幅提升;2)输出端,传统引擎的搜索结果多为链接和网页,而AI搜索引擎则将生成式问答和搜索结合,反馈给用户成篇幅的“内容”。从用户数据来看,截至2024年4月,海外Perplexity活跃用户规模已达到1500万,相较1月增长了50%;国内Kimi、秘塔AI搜索、天工AI搜索等在用户规模或增速层面也领跑其他AI应用。我们认为,随着底层模型能力提升,AI搜索问答应用有望满足用户更多需求,从而对传统搜索引擎形成颠覆趋势。

社交陪伴:落地门槛较低,多模态升级空间较大。社交陪伴类应用数量加速增长,用户数据增势显著。目前海外头部产品Character.AI、国内MiniMax旗下“星野”全球月活均达到千万级别。背后原因系:1)落地门槛较低:用户核心需求为通过与AI应用的交流互动,获得陪伴感与情绪价值,而对AI生成内容的“精准程度”要求不高,可容忍目前大模型“幻觉”等影响内容生成准确性的问题。2)差异化的用户体验:相较于现有的社交、内容类应用,AI原生应用的优势包括即时性(24小时响应用户需求)、定制化(用户可自定义交流对象的特点,满足个性化需求)、养成感(AI智能体在被创造之后,在使用过程中可逐步贴合用户需求、和用户共同成长)等。

国内AI社交生态:以虚拟人陪聊为主,多模态升级空间较大。2024年起,AI社交陪伴类产品是头部互联网大厂、AI创业公司积极布局的方向。目前,国内AI社交产品以“虚拟人陪聊”为主,代表产品为MiniMax旗下“星野”。其产品形态介于陌生人社交产品及角色扮演类游戏之间:创作者端,用户通过输入背景设定、人物简介等prompt内容来自定义创作AI智能体;消费者端,用户在平台上筛选感兴趣的智能体,与之进行对话交流,以获得情感陪伴体验。然而,目前的AI社交应用多以文字类聊天为主,支持音频、视频生成的应用则较为稀缺。我们认为,随着多模态内容生成能力的加入,有望大幅提升AI智能体的“拟人化”程度,进而为用户提供更高的创作自由度和陪伴体验。

我们认为,随着AI大模型“提质降价”,国内AIC端应用落地进程显著加速,消费级生态有望百花齐放。建议关注AIC端应用落地较快的昆仑万维、盛天网络。

1.2MR:苹果Vision Pro引进有望激发产业活力

苹果Vision Pro发布,有望于年内引进国内。2024年1月,苹果公司正式推出新一代MR头显Vision Pro,其256G版本北美地区售价3499美元。从性能来看,苹果公司发挥其产品力优势,在视觉质量、交互方式、UI设计等多方面相较传统VR/AR头显实现大幅提升。从销量来看,据华尔街见闻数据,截至2024年3月31日,苹果Vision Pro总销量约为37万台。由于第一代产品重量较大(超过600g)、售价较高等因素,其对于普通消费电子用户群体的吸引力较为有限。随着后续产品引入国内,有望推动销量的进一步增长。

下一代消费级产品在研,有望激发国内产业链活力。目前苹果Vision Pro产品在软硬件方面优势显著,结合苹果领先的产品号召力,有望长期推动AR/VR产业链发展。硬件层面,在苹果Vision Pro发布周期,国内厂商在技术路径、产品形态层面积极跟进,推动国内AR硬件出货量高速增长,其中2023Q4出货量11.8万台,首次超过VR硬件。应用层面,据VR陀螺数据,截至2024年4月19日,苹果Vision Pro应用商店已有超过1200个应用,国内互联网大厂也积极将自有工具、内容产品进行适配,包括阿里巴巴旗下钉钉、淘宝、高德地图,字节跳动旗下抖音等。据华尔街见闻,苹果正着手于Vision Pro平价版本的开发,新品重量及价格有望进一步降低。我们认为,国内VR/AR软硬件生态有望持续跟进。

我们认为,苹果Vision Pro作为目前最先进的空间计算设备,长期有望成为下一代智能终端,打开应用及内容生态的广阔空间。2024年内苹果Vision Pro引入国内,以及后续消费级产品的推出,有望持续激发国内VR/AR产业链活力。其中游戏、影视内容有望在新一代硬件设备上率先落地。建议关注国内头部游戏内容研发商恺英网络、吉比特、巨人网络,头部影视内容制作方芒果超媒。

2.港股回暖带来的修复性机会

2.1行情复盘:港股情绪回暖,估值仍处于低位

2024年以来,港股市场呈现回暖趋势。从年初至6月4日,恒生指数涨幅8.19%,恒生科技指数涨幅0.85%。其中4月22日至5月27日,受外资回流及国内政策变化的影响,港股市场涨幅扩大,期间恒生指数涨幅11.87%,恒生科技指数涨幅12.04%;5月27日至今,港股市场出现回调,主要系外资流入放缓等因素影响,其中恒生指数韧性较恒生科技更强。

从估值来看,港股市场相较美股、日股估值水平仍较低。截至2024年6月3日,恒生指数PE(TTM)9.5X,相较标普500指数(26.4X)、东证指数(17.8X)均处于较低水平;恒生科技指数PE(TTM)23.4X,相较日经225指数(21.9X)略高,但大幅低于纳斯达克指数(41.7X)。

2.2关注基本面较好/估值低位的港股标的

港股互联网板块利润端重回增长轨道。2023年,港股互联网板块实现营收31744亿元,同比增长7.6%,营收增速持续下滑。利润端重回增长,2023年港股互联网板块归母净利润为2749亿元,同比增长6.5%。

分红回购力度加大,重振市场信心。随着2023年港股互联网公司利润端改善,各大港股互联网公司加大回购力度,提升股东回报,彰显公司对未来的信心。腾讯在2023年回购次数高达124次,回购金额高达62亿美元,回购金额占2023年底腾讯市值的1.74%,2023年腾讯回购金额已超过过去十年回购金额总和。阿里也开启大规模回购,阿里2023财年回购金额高达109亿美元,回购金额占2023年底阿里市值的4.1%。进入2024年以来,部分港股互联网公司持续回购。截至4月11日,腾讯控股今年以来回购金额超过200亿港元,去年同期为60.38亿港元,增幅达245.23%。

我们认为,港股互联网公司大力度回购体现了公司管理层对公司未来发展的信心,提升港股流动性,港股互联网板块配置价值提升:1)港股互联网公司盈利改善,结合互联网公司持续优化经营效率,有望推动经营利润持续释放;2)政策端改善,国家对平台经济发展的政策出现积极变化,利好港股互联网公司;3)全球资产配置风向转暖。根据国际金融协会(IIF)最新报告,2024年3月,外资净买入中国股票和债券的金额分别达17亿美元和21亿美元,是自2023年6月以来中国股票和债券首次同时获得外资净买入。

我们认为,在美联储进入降息周期,国内促经济政策边际回暖,以及港股互联网平台企业利润率改善的三重催化之下,港股流动性有望持续改善。建议关注基本面强劲/估值低位的头部标的美团、快手-W、阿里巴巴-SW、哔哩哔哩-W。

3.线下消费复苏带来的持续性机会

3.1旅游:政策力度加码,文旅市场有望供需双振

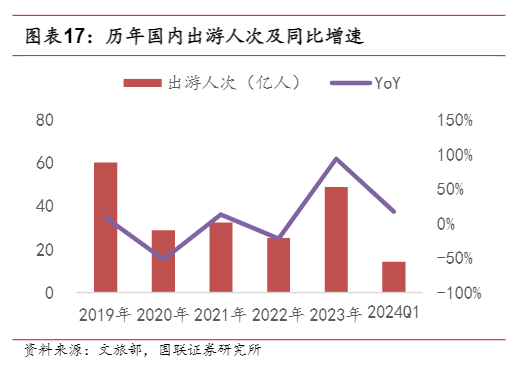

需求端,旅游数据持续向好,验证出行意愿高涨。根据文旅部数据,2023年国内出游人次48.91亿,同比增长93.3%,恢复至2019年的81%;出游总花费4.91万亿元,同比增长140.3%,恢复至2019年的86%。经历2023年的补偿性出行需求释放,2024年以来修复趋势延续。其中2024Q1国内出游人次14.19亿,同比增长17%;旅游收入1.52万亿元,同比增长17%。

节假日出行需求强劲,相较疫情前水平实现反超。根据文旅部数据,2024年春节、清明、五一节假期出行人次分别为4.74/1.19/2.95亿,相较于2019年增长14%/6%/51%;旅游收入分别为6327/540/1669万亿元,相较于2019年增长23%/13%/42%,均已在疫情前水平之上实现较高增速。

渠道层面,旅行预订线上渗透率持续提升,OTA平台有望受益。近年来,国内在线旅行预订用户规模持续提升,截至2023年12月已达5.09亿人,相较2019年增长22%。背后原因系:1)居民旅游出行需求整体强劲,其中节假日休闲旅游修复高于平均水平;2)短视频等线上媒介提升传播效果,促进用户线上预定习惯养成。我们认为,长期来看,在旅游市场供需双振的趋势下,线上OTA平台有望持续发挥用户需求洞察以及产业链整合能力,推动旅行预定线上渗透率持续提升。

政策端,国家层面对文旅行业的支持力度显著上行。5月17日,习近平总书记对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。5月24日,国家发改委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备,保持相关投资规模持续稳定增长,全面提升服务质量”。在旅游出行需求强劲的背景下,国家层面提升文旅行业的战略高度,有望激励各地旅游资源挖掘、盘活文旅资产,从供给侧推动文旅项目进一步释放。我们认为,随着旅游出行需求强劲增长,2024年旅游出行市场有望保持高景气度,携程等头部OTA平台有望直接受益;同时,政策驱动下供给侧文旅项目有望加速释放,建议关注头部文旅演艺制作公司锋尚文化。

3.2电影院线:多元化供给撬动观影需求,关注院线复苏

3.2.1电影市场复盘:多元化供给撬动观影需求2024年,电影市场整体修复态势延续。2024年1-5月主要档期票房119.56亿元,同比增长29%。其中元旦档、春节档、清明档票房分别为15.36/80.51/8.42亿元,均突破历史新高;五一档期票房15.27亿元,同比略增0.4%。

从量价来看,观影人次提升是票房增长的主要驱动力。其中,1)平均票价:2024年1-5月主要档期平均票价46.05元,同比下降5%。拉长来看,2020-2022疫情期间,电影片方和院线选择调高票价以对冲上座率下降带来的影响;随着2022年后疫情影响逐步消退,国内电影票价逐步回归市场调节。2)观影人次:2024年1-5月主要档期观影人次2.60亿人,同比增长37%,是驱动票房市场增长的主要因素。

从供给来看,2024年新片呈现多元化趋势,撬动观影需求增长。地域层面,2024年1-5月进口电影表现较好,其中3月、清明档期的票房前三名均为进口影片;类型层面,2024年片类型呈现多元化特征,涵盖犯罪、科幻、动画、动作等多个细分类型,与以“合家欢”、喜剧类型为主的春节档期形成差异化,通过满足观众细分、多元的观影需求,推动观影人次实现同比大幅增长。

3.2.2全年展望:引进政策有望保持相对宽松展望全年,我们认为国内电影市场有望维持多元化的丰富供给。主要原因系:1)进口片引进政策有望保持宽松;2)国产片备案数量提升,分线发行有望进一步丰富内容供给。1)进口片方面,自2023年起呈现宽松化趋势。数量上,2023年新上映进口电影数量共83部,同比2022年增长51%,恢复至疫情前2019年的64%。其中分账片数量37部,同比增长76%,已基本恢复至2019年水平;买断片数量46部,同比增长35%,修复至2019年的49%。时点上,2022年美国票房前十电影中只有6部引进国内,且上映时间相较北美显著延迟;而2023年,美国票房前十电影中有8部引进国内,且多数与北美地区同步上映。

我们认为,2024年国内进口片引进节奏有望进一步加快。其中分账片引进数量有望同比企稳,买断片数量有望逐步修复至2019年以前水平,同时有望与海外实现同步上映。2024年5月,国家电影局常务副局长毛羽在中外电影合作交流会上表示,将优化电影引进政策、鼓励支持引进业务、广泛引进国别更多元、类型更丰富的全球电影。从新片排片来看,好莱坞大片《疯狂的麦克斯:狂暴女神》、《美国内战》、头部日本动漫剧场版《排球少年!!垃圾场决战》、获得奥斯卡最佳动画长片提名的《机器人之梦》均已定档6月上映,维持丰富供给。2)国产片方面,备案数量有望持续提升。国产片备案数量上,2023年备案数量2831个,恢复至2019年的86%;新片上映数量上,2023年上映国产新片426部,基本恢复至2019年水平。由于电影制作周期较长,2020-2022年疫情期间电影备案、制作流程受阻,或仍将对2024年的新片供给产生一定影响。但随着电影备案数量的持续回暖,以及电影备案、制作周期缩短,2024年国产新片上映数量仍有望同比略增。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)