2024年汇率政策与市场分析报告:深度解析

一、中国汇率市场化改革概述

汇率是货币的对外价格,对于资产定价、金融系统与经济发展的影响日益加深。本文作为汇率分析手册的首篇,将从中国汇率改革出发,对我国外汇管理体制、市场结构和调控政策工具进行解析,以供投资者参考。本节讨论我国汇率制度的演变,以四次重要外汇体制改革为时间节点,中国的外汇管理体制经历了五个阶段。

1、1950-1979年,绝对集中的外汇管理制度

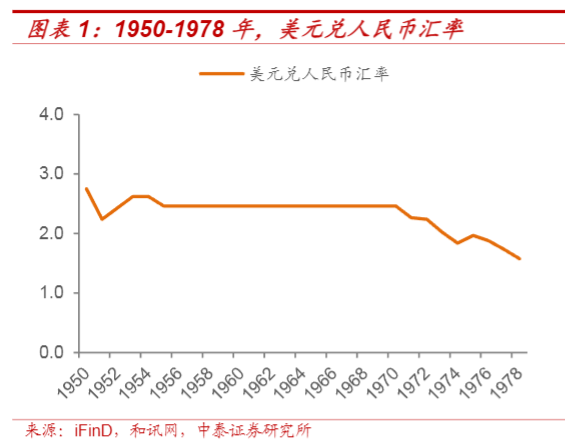

改革开放前,绝对集中的外汇管理制度具有明显的计划经济色彩,汇率作为核算工具,价格意义有限。1979年之前,中国先后实行浮动汇率制、固定汇率制和浮动汇率制。新中国成立初期,我国短暂实行浮动汇率制度,但由于金银匮乏以及朝鲜战争影响,汇率剧烈波动。

1953年至1972年间,我国开始跟随国际主流采用单一固定汇率制。由于外交因素,当时人民币选择盯住英镑而非美元。1973年布雷顿森林体系瓦解,美元与黄金脱钩,西方国家纷纷转向浮动汇率制度,人民币汇率也开始采用以一篮子货币计价的浮动汇率制。这时期汇率制度背后是计划经济时代的集中外汇管理制,汇率价格意义有限。计划经济时期,国有经济占绝对主导,经济开放度不高。

国内缺乏有效创汇渠道,外汇极度稀缺。国民经济建设急需的先进技术设备与材料等依赖进口。在这一背景下,我国实行集中外汇管理制度,全国外汇由国家计划经济委员会综合平衡和统一分配使用,实行“统收统支、以收定支、基本平衡、略有结余”的方针。收取的外汇再分配给国企,购买国内较为稀缺的先进技术设备等。

无论是固定汇率制,还是浮动汇率制,汇率主要是为了单向收取侨胞以及民众手中的外汇。由于不存在双向交易的外汇市场,汇率的行政意义大于价格意义,对内意义高于对外意义。基于保值目的,人民币汇率是高估的。1979年,人民币兑美元汇率介于1.5-2.7之间。但当时经济对外开放度不高,外贸部门的目标并非盈利,而是创汇,同时采取“进出核算、以进贴出”办法,实行内部核算,汇率高估对经济的影响并不大。

2、1980-1993年,汇率双轨制与外汇调剂市场发展

由计划经济向市场经济转轨的特殊时期,汇率制度改革采取渐进式方式,在保留原有官方汇率的同时,引入更加市场化的贸易结算价格。汇率“双轨制”孕育出外汇调剂市场。计划经济时代的绝对集中外汇管理制度无法适应改革开放后的外贸形势。集中外汇管理制度是国有经济主导体制下的产物,这种制度方便特定时期集中管理使用有限的外汇资源。

但改革开放后,民企逐渐发展成为外贸主力,集中外汇管理制度面临三个难题:一是汇率失真,降低外贸企业产品竞争力;二是使用限制,不利于企业经营自主权与灵活性;三是无法满足所有企业的外贸结算需求。三个难题根源在于外汇市场缺失、外汇管理混乱与外汇资源稀缺。这成为1979年开始的外汇领域改革的重点改革方向。

具体改革措施有三个方面:1)成立专门的外汇管理部门—国家外汇管理总局。此前,外汇管理工作由对外贸易部、财政部、中国人民银行共同负责并分口管理,外汇业务由中国银行统一经营。1979年3月13日,经国务院批准,国家外汇管理总局正式成立,专门负责外汇管理工作。起初,国家外汇管理局与中国银行合署办公。1982年机构改革后,国家外汇管理局正式划归中国人民银行领导,单独履行国家的外汇管理职能。原先多部门共同管理外汇的权力,开始收归央行。

2)实行外汇留成制,将创汇与用汇挂钩,鼓励外贸企业出口积极性。外汇留成制指的是外贸企业必须将全部收汇按官方价格售给政府指定的银行,同时按照留成比例拿到一个凭证,即外汇额度。当企业需要使用外汇的时候,可持外汇凭证到银行按外汇内部结算价购买外汇。汇率留成制本质上也是一种双轨制。既保留了计划经济时代外汇由国家集中管理、统一平衡、保证重点使用的特征,以保证国有经济系统的稳定;同时为了调动民企与地方的创汇积极性,给创汇单位一定比例的留成外汇额度,以满足生产经营、扩大业务所需。

3)引入贸易内部结算价,人民币对外贸易汇率事实上贬值。1979年8月国务院决定改革汇率体制,拟引入贸易内部结算价,形成与非贸易结算价(又称挂牌汇率)并存的双重汇率制度。贸易内部结算价按1978年全国出口平均换汇成本再加上10%的毛利计算,定为1美元兑换2.8元人民币。双重汇率制度于1981年正式施行,非贸易官方牌价延续以前的汇率,仍按一篮子货币计算得出(期初1美元兑换1.5元人民币)。

人民币贸易内部结算价明显低于当时的非贸易官方汇率,事实上是贬值的。这在一定程度上解决了人民币汇率失真的问题,提高了出口企业的价格竞争力。外贸部门由于出口换汇成本过高而亏损的情况也得到了缓解。1985年初,贸易内部结算价取消,贸易内部结算价和官方牌价并行的汇率双规制结束。双重汇率存在套利空间,单位结汇使用贸易内部结算价,单位美元可以兑换更多人民币;而用汇争取使用官方牌价,单位人民币可以兑换更多美元,这样就可以套利。随着官方人民币挂牌汇率的调整,与贸易内部结算价的价差逐渐收窄。

1985年1月,政府宣布取消双重汇率制,改为固定单一汇率制度。外汇留成制发展出外汇调剂市场与外汇调剂汇率,与挂牌汇率一道,形成1985年之后的双重汇率制度。外汇留成制度客观上导致了外汇额度的闲置和短缺。1980年,北京、上海等地开办外汇调剂业务,允许企业通过银行按照国家定价有偿转让外汇留成额度。1985年,全国首个外汇调剂中心在深圳成立。起初,对外汇调剂价格有限价,由地方外汇局在挂牌汇率的基础上加价10%撮合交易。但在随后的发展中,各地取消了外汇调剂限价,允许公开竞价、随行就市,外汇调剂市场汇率自由浮动。

截至1993年末,全国共有121家外汇调剂中心,其中18个是公开调剂市场,共配置了80%的外汇资源,并形成了外汇调剂汇率与官方汇率并存的双重汇率制度。本轮改革建立了具有市场色彩的汇率双轨制,很大程度上解决了改革开放后集中外汇管理制面临的三个难题。尤其是建立了市场化的外汇调剂市场,探索了人民币汇率的市场定价机制。

企业出口积极性大幅提升,外汇储备迅速增加。但是双轨制导致市场投机盛行,官方汇率逐渐被边缘化。有额度的企业在银行按照官方价格提取外汇,再到场外市场赚取差价。截至1993年末,全国共有121家外汇调剂中心配置了80%的外汇资源。

3、1994-2004年,汇率并轨与银行间外汇市场运行

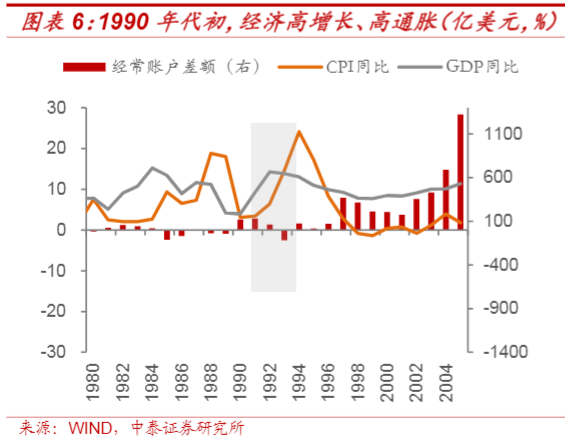

1990年代,整个经济体制从转轨到并轨,汇率双轨制退出历史舞台。“汇率双轨制”是转轨时期务实的过渡安排,但不可避免的产生了制度成本。双重汇率下,价格信号紊乱,这不利于外贸、外商投资等涉外经济的发展,也容易滋生腐败与寻租。官方人民币汇率持续高于外汇调剂市场,反映了人民币实际面临较大贬值压力,造成进口需求旺盛与通胀压力,加剧了资本的外流。汇改前,宏观经济过热,同时通胀高企,资本外流严重。1993年,GDP增速高达13.9%,同时通货膨胀率高达14.7%。

经常项目逆差119.0亿美元,其中货物与服务项目逆差117.9亿美元。根据相关研究测算,亚洲金融危机前的1992-1996年,中国已有高达875.3亿美元的资本外流。1992年和1993年,中国外汇储备环比分别下降22.7亿美元和增加17.6亿美元。问题的关键在于汇率定价机制的不统一和不规范,这成为1994年汇改的重点目标。

1993年底,十四届三中全会通过《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,明确要求“改革外汇管理体制,建立以市场为基础的有管理的浮动汇率制度和统一规范的外汇市场,逐步使人民币成为可兑换货币”。1994年的汇率制度改革奠定当前汇率制度的基本框架。这次汇率改革实现了汇率并轨、建立银行间外汇市场,采取了三个方面的措施:1)官方汇率与外汇市场调剂汇率并轨。

1993年12月,中国人民银行发布《关于进一步改革外汇管理体制的公告》,决定实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度,形成银行结售汇市场与银行间外汇市场双层结构。1994年1月1日实行了汇率并轨,取消了5.7的官方价格,人民币兑美元价格统一调整到8.7的外汇调剂价格。2)建立全国统一规范的银行间外汇市场。1994年,中国外汇交易中心(CFETS)成立,仿效公开化的外汇调剂中心,实行会员制和竞价成交方式,会员主要是银行等金融机构。人民币汇率实行日波幅管理,银行间美元交易在央行公布的基准汇率基础上可以有0.3%的浮动区间。

1994年4月4日银行间外汇市场在中国人民银行的参与下开始运转,从此开始了有管理的浮动汇率制度。3)取消外汇留成制,实行强制结售汇制度。强制结售汇制度是汇率并轨与银行间外汇市场的配套。汇率双轨制时期,官方人民币汇率高估,外汇留成制是鼓励企业出口创汇的折中处理。并由此产生了外汇调剂需求与外汇调剂市场。汇率并轨后,统一的全国性的银行间外汇市场取代了原先的外汇调剂市场,外汇留成制随之终止,银行成为主要结售汇渠道。1994年1月,我国取消企业进口等经常项目用汇计划审批,允许企业凭有效单证直接到外汇指定银行购汇。1996年12月,我国宣布实现经常项目可兑换,对经常项目对外支付和转移不予限制,但企业出口等外汇收入原则上仍应卖给外汇指定银行。

1998年12月,外汇调剂业务停办,各地外汇调剂中心关停。银行间外汇市场配合强制结售汇制度,央行对外汇市场控制力增强。办理结售汇业务的银行规定外汇周转头寸限额,银行结售汇产生的外汇头寸高于或低于外汇周转头寸限额部分需要在银行间市场抛出或补进,市场上供求失衡时由央行买卖外汇来平衡。央行通过报价管理的方式调节外汇供求关系和汇率。在需要时,尤其是在市场存在较强人民币贬值或升值预期的时候,央行可以挂出低价无限供汇或高价无限收汇,从而锁定汇率。结果上,此次汇改实现了“稳汇率”与“稳外汇”的目标。1994年汇率并轨时,人民币兑美元汇率一次性从5.8贬至8.7,甚至低于外汇调剂市场的汇率。这一超调操作完全释放了市场的贬值预期,此后人民币汇率稳中有升,1997年升至8.3左右。1997年亚洲金融危机期间,为了稳定市场信心,我国承诺人民币不贬值,并短暂实行过盯住美元的固定汇率制。外商直接投资由1993年的275.2美元增加至1994年的337.7亿美元。

同年,贸易进口同比和出口同比分别为11.2%和31.9%,经常账户由逆差转为顺差。外汇储备则由1993年末的212亿美元增加至1994年的516亿美元。“稳汇率”与“稳外汇”的代价则是央行货币政策独立性下降。外贸与外商投资带来的巨额外汇,在强制结售汇制度下,通过银行进入银行间外汇市场,最终大多数被央行购买成为央行资产。央行的购买过程,发行基础货币(外汇占款),并且通过商业银行进入市场。当国内外汇不再稀缺之后,央行手中的外汇资产开始成为了负担,外汇占款的发行释放了过剩的流动性,增加了国内通胀的风险。作为对冲,央行需要通过发行央票(2002年开始)与提高准款准备金等方式回收多余的流动性,这部分成本被商业银行所承担。相比之前的外汇调剂市场,统一的银行间市场失去了交易者的多样性,市场定价功能反而弱化。

在先前的外汇调剂市场,企业可以直接参与外汇交易。而在新的统一的外汇市场,银行间外汇市场是一个批发市场,交易对象均为银行,且有央行直接参与。而当企业在结售汇市场向银行结售汇时,结售汇价格是银行间外汇市场所形成的,企业是价格的接受者。机制上,由于经常项目与资本项目双顺差,加之强制结售汇制度,银行间外汇市场的外汇供过于求,需要央行扮演最后的接盘者的角色,购买多数外汇。政府出于出口导向型的发展战略,认为“稳汇率”是“稳预期”和“稳外贸”的关键,政策导向并非完全市场化。央行在银行间外汇市场的报价自然不会完全追随市场,有时甚至是逆周期的。即便在1997年亚洲金融危机期间,人民币汇率在面临较大贬值压力时仍然没有贬值。

4、2005-2014年,汇率定价“多元化”与离岸外汇市场发展

2001年,中国加入世界贸易组织(WTO),汇率管理体制也需适应开放的大国经济。人民币汇率弹性不足与国际收支不平衡的问题需要解决。汇率并轨、银行间外汇市场与强制结售汇制度保障了汇率的稳定,积累了大量外汇储备。但随之而来的两个问题日益棘手:一是央行货币政策独立性面临挑战,央行外汇市场掌控力提高的同时,也承担了主要风险;二是人民币汇率低估问题国际化,这在中国加入WTO之后不得不被重视。2000年之后,IMF等国际机构,以及美国等G7国家均公开表态人民币汇率被低估,并开始施加压力。

这些挑战本质上反映货币政策“不可能三角”的难题,即在开放经济条件下,本国货币政策的独立性、汇率的稳定性、资本的完全流动性不能同时实现。1990年代,中国优先满足“汇率稳定”这一目标以谋求外贸和经济发展,阶段性牺牲了货币政策的独立性和资本完全流动性。人民币汇率被低估的争议源于持续国际收支顺差下,人民币汇率始终处于“超级稳定”状态。1996—2004年,人民币汇率波动极小,基本稳定在8.27的点位上下。而同期美元指数上下波动幅度超过50%。

新一轮改革着重解决国际收支不平衡与人民币汇率弹性不足这两个问题。2001年,我国加入世界贸易组织后,外汇管理逐渐转向“均衡管理”,明确了国际收支平衡的管理目标。2003年召开的十六届三中全会提出完善和深化人民币汇率改革的要求,总体目标为“完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定”。2005年7月21日,央行发布公告,宣布实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

这就是“721汇改”,新一轮汇率制度改革主要包括四个方面:1)汇率从盯住美元改为参考“一篮子货币”。汇率形成机制与美元“脱钩”,而参考“一篮子货币”进行有调节、有管理的浮动汇率制,提高了汇率政策的自主性与人民币汇率的弹性。人民币兑美元汇率一次性从8.2765调整到8.11。2)丰富外汇市场,强化外汇市场的定价功能。一方面,在银行间外汇市场,丰富交易主体、增加交易品种、引入新的交易方式和制度,包括在即期外汇市场引入“两非机构”,开办外汇远期和掉期交易,引入询价交易模式和做市商制度。扩大结售汇市场办理主体和业务范围,实施结售汇综合头寸管理。

2005年11月24日,央行宣布引入做市商制度,并于2006年初在银行间市场推出即期询价交易方式。另一方面,构建人民币离岸金融市场。离岸人民币市场管制较少,市场化程度更高,为政策提供观察窗口的同时,还能够增强境内外市场的联动性。境外的离岸人民币市场先后覆盖中国香港、中国台湾、新加坡、英国伦敦等地。2009年开始,离岸人民币市场从无到有,快速发展。3)改革人民币中间价的定价方式,以做市商询价作为人民币汇率中间价。1994年汇率并轨时,央行使用18个主要外汇调剂市场的加权平均汇率作为汇率中间价。之后的很长一段时间内,以前一日的汇率收盘价作为当天的中间价。2006年初,中间价改为开盘前市场做市商银行报价的加权平均价。每日开盘前,中国外汇交易中心向做市商询价,去掉一个最低价和一个最高价,取剩余报价的加权平均值,得到当日人民币对美元的中间价。

不过,做市商及其报价和权重不对外公布,且中国外汇交易中心有权根据自己的判断进行调整。人民币对其它货币的中间价根据国际外汇市场上这些货币与美元的双边汇率套算。4)逐步放开资本项目与外汇管制,增加外汇使用渠道。2006年4月,《商业银行开展代客境外理财业务管理暂行办法》发布,宣告了我国合格境内机构投资者(QDII)制度的正式推出。央行也不断扩大合格境外投资者(QFII)和合格境内机构投资者(QDII)的规模和投资范围。个人用汇方面,央行陆续出台个人结售汇优惠政策,便于市场主体持有和使用外汇。2007年,个人年度购汇总额从2万美元提高至5万美元。2012年后,强制结售汇政策取消,鼓励“藏汇于民”,官方储备与国际收支变动的一致性下降。

2012年4月16日,国家外汇管理局刊文称,《强制结售汇制度退出历史舞台企业和个人可自主保留外汇收入》,标志着强制结售汇制度的取消。此后,官方储备与国际收支变动的一致性下降,外汇资产开始被商业银行吸收,并且投资海外资产。本轮汇改提高了国内货币政策的自主性,同时人民币汇率的弹性增强。从实际运行效果来看,人民币对美元有升有贬,波动较大,而人民币汇率指数相对稳定,波动远小于对美元的双边汇率。“721汇改”后,人民币兑美元的双边汇率快速上升,从汇改前夕的8.28升至2008年8月金融危机爆发前的6.83,37个月共升值17.5%。同期,人民币有效汇率指数升幅9%,真实有效汇率指数升幅12.9%。经过多次调整,人民币汇率的浮动区间扩大,从2005年7月至2014年3月,经过多次调整,人民币兑美元汇率的日波动区间从上下0.3%扩大至上下2%,并一直延续至今。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。