2024年中国激光芯片行业发展报告

1.聚焦半导体激光行业

1.1.半导体激光行业龙头,“横向+纵向”深度布局提升竞争力

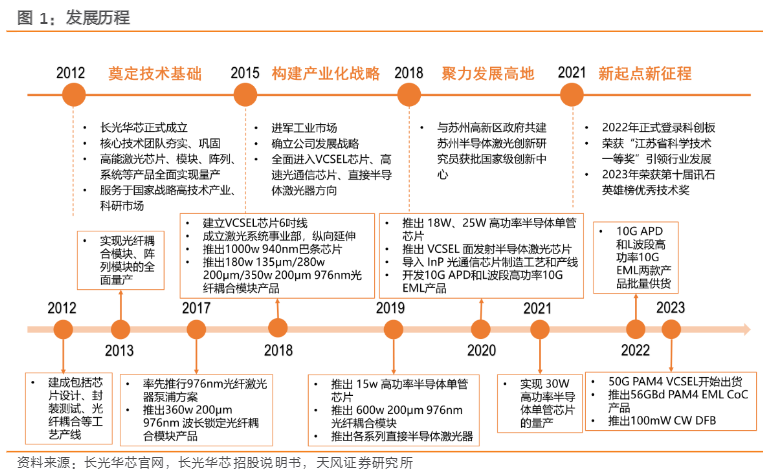

奠定技术基础(2012-2015):2012年,长光华芯正式成立,不断夯实巩固核心技术团队,服务于国家战略高技术产业、科研市场,建成包括芯片设计、封装测试、光纤耦合等工艺产线。2013年,实现光纤耦合模块、阵列模块的全面量产。构建产业化战略(2016-2018):进军工业市场;确立公司发展战略;全面进入VCSEL芯片、高速光通信芯片、直接半导体激光器方向。

2017年,率先推行976nm光纤激光器泵浦方案;推出360 w 200μm 976nm 波长锁定光纤耦合模块产品。2 018年,建立VCSEL芯片6吋线;成立激光系统事业部,纵向延伸;推出1000w 940 nm巴条芯片和多款光纤耦合模块产品。202 0年,推出18W、25 W 高功率半导体单管芯片;推出VCSEL 面发射半导体激光芯片;导入InP 光通信芯片制造工艺和产线。聚力发展高地(2018-2021):与苏州高新区政府共建苏州半导体激光创新研究员获批国家级创新中心。

2019年,推出15w高功率半导体单管芯片;推出600w 200μm 976nm 光纤耦合模块;推出各系列直接半导体激光器。202 0年,开发10G APD和L波段高功率10G EML产品。新起点新征程(2021-至今):2021年,实现30W高功率半导体单管芯片的量产。2022年正式登录科创板,荣获“江苏省科学技术一等奖”引领行业发展,10G APD和L波段高功率10G EML两款产品批量供货。202 3年,50G PAM4 VCSEL开始出货;推出56GBdPAM4 EML CoC产品,荣获第十届讯石英雄榜优秀技术奖;推出100mW CW DFB。

专注半导体激光行业,秉承“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”发展战略。“一平台”是以苏州半导体激光创新研究院为平台,打造可持续领先的研发能力和新方向拓展能力;“一支点”是指高功率半导体激光芯片的核心技术及全流程制造工艺,保持核心技术竞争力;“横向扩展”是依托“支点”优势,从高功率半导体激光芯片扩展至VCSEL芯片及光通信芯片,将产品应用领域拓展至消费电子、激光雷达等;纵向延伸是结合公司高功率半导体激光芯片的优势,纵向延伸至激光器件、模块及直接半导体激光器。公司凭借横向、纵向产业布局形成的综合服务能力,不断提升在国内及国际市场的竞争力。

1.2.重视汇聚专业人才,研发组织结构有机协调

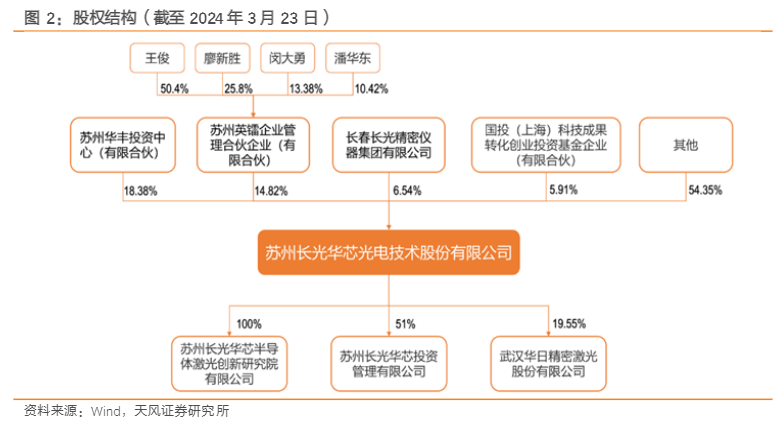

无控股股东和实际控制人,积极引进战略投资。截至2024年3月23日,公司第一大股东为华丰投资,直接持股18.38%,根据公司招股说明书,华丰投资未从事私募基金募集、管理业务,不参与公司日常经营管理工作。第二大股东苏州英镭直接持股14.82%,苏州英镭为公司核心管理层持股平台,苏州英镭合伙人包括王俊、廖新胜、闵大勇和潘华东,出资比例分别为50.40%、25.80%、13.38%和10.42%。第三大股东长光集团,直接持股6.54%,是中科院长光所全资的事业单位资产管理公司。公司因供应安全战略需要,于2020年12月引入哈勃投资,哈勃投资是华为旗下的投资公司,主要从事创业投资业务,投资领域为第三代半导体(碳化硅)、EDA工具、芯片设计、激光设备、半导体核心材料等多个领域,截至2024年3月,持有公司3.74%的股份。

核心技术人员拥有多年技术研发及运营管理经验。闵大勇先生作为公司的董事长、总经理,具有多年激光行业管理经验,主要负责公司研发成果的市场转化及激光应用工艺开发。王俊先生作为公司的董事、常务副总经理,研发并掌握了外延、镀膜、封装、老化测试等核心技术,领导公司实现以芯片为主的产业化,建立国内领先、国际先进、国内规模较大的高功率半导体激光芯片生产线,以此带动相关器件、模块及系统的产业化升级。潘华东先生作为公司副总经理,主持了公司生产制造的自动化升级,基于其在光电领域超16年的从业经验及对半导体激光器产品与应用的深刻理解,不断带动公司光纤耦合产品技术的提高。

公司核心技术人员介绍:闵大勇董事长、总经理男,1971年5月生,2000年7月毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业,硕士学历,高级工程师。2000年6月至2017年7月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任事业部负责人、副总经理、总经理、董事长职务;2008年7月至2017年7月,就职于华工科技产业股份有限公司,历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务;2015年1月至2017年8月,就职于锐科激光,担任监事职务;2009年9月至2017年7月,就职于华日精密,担任董事长职务;2020年6月至今,就职于华日精密,担任董事职务;2017年8月至今,就职于长光华芯,担任董事长、总经理职务。

王俊副董事长、常务副总经理男,1965 年10 月生,1997 年7 月毕业于加拿大McMaster 大学工程物理方向,博士学历,二级教授。1992 年7 月至1994 年8月,任加拿大国家研究院研究助理;1997 年3 月至2000 年5 月,就职于SL-Industries,Inc.,担任外延技部经理;2000 年5 月至2002 年2 月,就职Spectra-Physics,Inc.,担任外延科学家;2002 年2 月至2003 年6 月,就职于Lasertel Inc.,担任晶体生长部经理;2003 年7 月至2010 年7 月,就职于nLIGHT,Inc.,担任技术总监;2010 年7 月至2014 年11 月,就职于Mighty Lift, Inc.,担任技术副总;2014 年11 月至2017 年6 月,就职于华工科技产业股份有限公司,担任技术总监;2017 年8 月至今,就职于长光华芯,历任首席技术官、董事、常务副总经理。除此之外,王俊先生于2017 年4 月至今,担任四川大学特聘教授;2018 年3 月至今,担任国防科技大学兼职教授。

潘华东副总经理男,1981 年5 月生,2010 年7 月毕业于复旦大学工商管理专业,硕士学历。2004 年7月至2005 年12 月于福州高意科技有限公司担任研发工程师;2006 年9 月至2010 年8 月于恩耐激光技术(上海)有限公司担任工程经理;2010 年8 月至2012 年8 月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理;2012 年8 月至2013 年12 月担任发行人高级经理;2014 年1 月至2015 年8 月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理;2015 年9 月至今于长光华芯,历任技术总监、副总经理,现任长光华芯副总经理。

廖新胜原 董 事 、 副 总 经 理(2023年12月离职)男,1973 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2003 年3 月毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所凝聚态物理专业,博士学历。2012 年3 月至今,历任公司总经理、董事、副总经理等职务;现担任公司董事、副总经理职务。

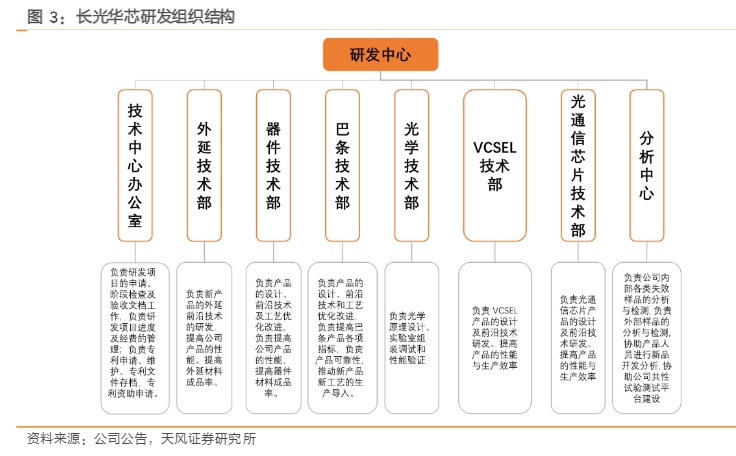

以研发中心为核心,各部门有机协调的研发组织结构。研发中心以技术中心办公室及分析中心为辅助两翼,以外延技术部、光学技术部、器件技术部、巴条技术部、VCSEL 技术部及光通信技术部为主体。公司结合自身业务结构、行业特点及市场情况,确定研发方向,根据研发方向由相应部门成立研发项目组,研发活动由研发项目主管牵头,项目经理、工程师等参与执行。公司研发人员结构完善合理,研发团队经验丰富,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

1.3.打造多系列产品矩阵,高功率单管系列产品营收占比超70%

专注激光行业核心元器件的研发、制造与销售,形成多系列产品矩阵。公司不断创新生产工艺,布局产品线,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵,为半导体激光行业的垂直产业链公司,主要产品包括高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率VCSEL系列产品及光通信芯片系列产品等。公司产品可广泛应用于:光纤激光器、固体激光器及超快激光器等光泵浦激光器泵浦源、激光智能制造装备、国家战略高技术、科学研究、医学美容、激光雷达、3D传感、人工智能、高速光通信等领域。

横向扩展:高效率VCSEL芯片和光通信芯片产品。公司依托边发射芯片的技术水平,向面发射芯片扩展,从GaAs(砷化镓)材料体系扩展到InP(磷化铟)材料体系,构架了边发射和面发射两种结构的技术工艺平台,以此横向扩展了高效率VCSEL 芯片产品和光通信芯片产品,基本实现对主流市场VCSEL芯片需求的覆盖,在光通信芯片系列产品方面,公司已具备晶圆制造、芯片加工、封装测试的全流程生产能力。纵向延伸:实现芯片→器件→模组→半导体激光器全产业链布局。以公司高功率单管系列产品为例,产品包括单管芯片、器件、光纤耦合模块和直接半导体激光器系列,其中单管器件的核心部件是单管芯片,光纤耦合模块的核心部件是单管器件,直接半导体激光器的核心部件是光纤耦合模块,四类产品存在上下游联系。其中,单管芯片系核心产品,单管器件、光纤耦合模块和直接半导体激光器系通过单管芯片封装、耦合制成,相关产品最终应用于激光加工、激光切割等工业领域。

高功率单管系列产品营收占比保持70%以上。公司依托在半导体激光芯片领域的一系列核心技术,成功研发了一系列核心技术产品,主要包括半导体激光芯片及其器件、模块、直接半导体激光器。高功率单管系列产品为公司主营业务收入最主要的组成部分,占主营业务收入的比重始终在70%以上,且总体呈上升趋势。201 8至2023年,高功率巴条产品占主营业务收入的比重分别为20.86%、24.54%、10.37%、13.07%、7.77%和9.68%。

1.4.营业收入短期承压,持续加大研发投入

扩产能叠加弱需求,营业收入短期承压。2018-2021年,长光华芯收入高速增长,从2018年的0.9 2亿元增至2021年4.29亿元,2020年扭亏为盈,2021年归母净利润达到1.15亿元。2022、2023年公司营业收入分别为3.86、2.9亿元,同比下降10%、25%,主要系:1)宏观经济环境等因素的影响,市场信心不足,激光器市场需求持续疲软;2)行业竞争加剧,公司价格策略进行调整;3)产能利用率不足,存货水平较高,部分存货出现减值现象等。

2024年一季度营收及利润均下滑,主要原因:1)由于春节前后人员波动,公司部分产线环节出现产能瓶颈,影响产出;2)受一季度收入下降、产出不足影响,单位摊销成本增加,影响了利润水平。3)科研类模块由于生产难度大,出现产出不足、不能完全交付情况。公司已针对性调整,目前瓶颈已克服,二季度努力提升营收。

毛利率总体有所下滑,持续加大研发投入。2018-2023年公司综合毛利率分别为30.97%/36.03%/31.35%/52.82%/51.57%/33.54%。2021年公司主营业务毛利率较2020 年上升21.74个百分点,主要系高功率单管系列产品和高功率巴条系列产品毛利率均出现上升。2022年综合毛利率水平维持在50%以上,VCSEL 芯片系列毛利降低较多,主要由于产品处于小批量导入阶段,毛利受相应的产品结构构成影响。2023年公司毛利率有所下降,主要系年初公司价格策略调整及激光器整体市场价格变化。2022年随着新厂区的投入使用,生产研发条件得到大幅度提升,公司也持续加大对高功率芯片和模块方向、VCSEL产品方向、光通信产品方向的投入,2023年研发费用1.19亿元,研发投入占营业收入比例40.98%。

高度重视聚集和培养专业人才,积极实行股权激励。公司已构建一批高层次的人才队伍,包括多名国家级人才专家、省级领军人才等。截至2023 年末,公司研发人员数量为144人,占员工总数的30.50%,硕士及以上学历研发人员占比45.14%。公司通过苏州英镭、苏州芯诚、苏州芯同对公司员工实行股权激励。苏州英镭为公司核心管理团队间接持有公司股份的持股平台,苏州芯诚、苏州芯同为公司骨干员工间接持有公司股份的持股平台。

IPO募投项目重点进行产能扩张。公司IPO募投项目为“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目”、“垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通讯激光芯片产业化项目”及“研发中心建设项目”,截至2023年底,三个项目累计投入进度分别为81%/64%/82%。高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目建成后,公司每年将新增高功率半导体激光芯片的产能规模,有效解决公司产能瓶颈问题,预计项目达产年营业收入11.7亿元。垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通讯激光芯片产业化项目有助于公司产品扩展到消费电子和光通信领域,预计项目达产年营业收入2.9亿元。

2.产品、材料体系布局逐步完善,技术实力领先

2.1.IDM全流程工艺,扩展新材料平台

常见的半导体材料包括硅(Si)、锗(Ge)等元素半导体及砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等化合物半导体材料。单元素半导体材料,即以单一元素构成的半导体材料,主要包括硅(Si)、锗(Ge);III-V 族化合物半导体材料,即以III-V 族元素的化合物构成的半导体材料,主要包括砷化镓(Ga As)、磷化铟(InP);宽禁带半导体,以氮化镓(GaN)和碳化硅(Si C)等为代表,具有高禁带宽度、耐高压和大功率等特点,在通信、新能源汽车等领域前景广阔。产业界根据材料出现的时间先后,分别将单元素半导体材料、III-V族化合物半导体材料、宽禁带半导体材料称为一、二、三代半导体材料。半导体激光芯片是采用半导体芯片制造工艺,以电激励源方式,以半导体材料为增益介质,将注入电流的电能激发,从而实现谐振放大选模输出激光,实现电光转换。其增益介质与衬底主要为掺杂III-V 族化合物的半导体材料,如GaAs(砷化镓),InP(磷化铟)等。

IDM全流程工艺平台,助力生产效率及技术迭代。半导体行业的经营模式主要分为IDM(Integrated Device Manufacture,垂直整合制造)模式与Fa bless(无晶圆厂)模式。长光华芯已建成覆盖芯片设计、外延、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等IDM 全流程工艺平台,以下游终端用户为主要服务对象,更好地理解客户需求,按需生产不同功能的激光芯片及其器件,从而使生产更具弹性,有效提升生产效率;同时,在下游终端客户的引领下,快速迭代,持续开展技术和产品创新,在深度及广度上覆盖下游客户日益增长的新需求。

布局GaAs、InP、GaN三大材料体系,边发射、面发射两大产品结构。公司采用IDM模式进行半导体激光芯片的研发、生产与销售,掌握半导体激光芯片核心制造工艺技术关键环节,已建成2 吋、3 吋及6 吋半导体激光芯片量产线,构建了GaAs(砷化镓)、InP(磷化铟)、GaN(氮化镓)三大材料体系,建立了边发射和面发射两大工艺技术和制造平台,具备各类以GaAs(砷化镓)、InP(磷化铟)、GaN(氮化镓)为衬底的半导体激光芯片的制造能力。目前2 吋量产线主要用于公司新方向氮化镓,3 吋量产线为半导体激光行业内的主流产线规格,而6 吋量产线为该行业内最大尺寸的产线。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)