2024煤炭行业报告:疆煤外运新机遇

1. “能源饭碗必须端在自己手里”,核心依靠煤炭

1.1. 中国能源消费结构,煤炭消居于主导地位,绝对量稳步增长

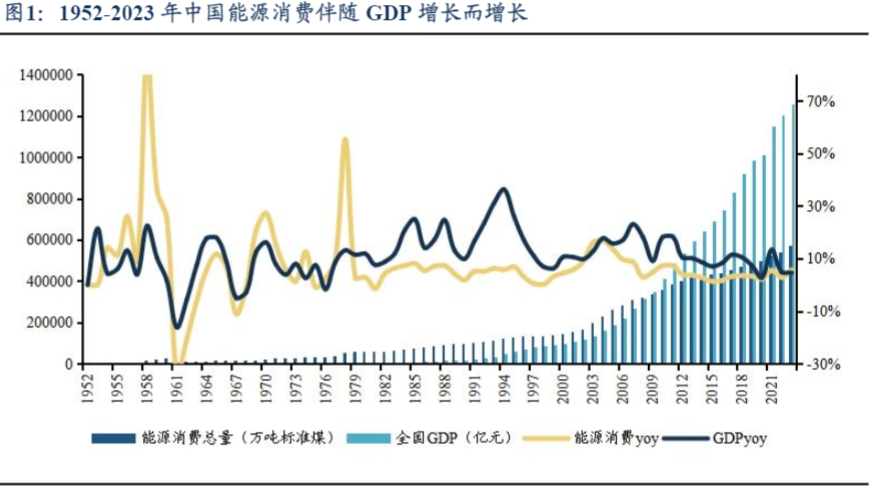

伴随我国社会经济发展,中国能源消费稳定增长。近年来中国社会经济不断发展,截至2023年中国GDP为126万亿元,yoy+5%,2000-2023年中国GDP CAGR为12%,伴随经济持续向好,我国能源消费稳健增长,截至2023年我国能源消费总量为57.2亿吨标准煤,yoy+6%,2000-2023年我国能源消费CAGR为6%,近几年增速较为稳定,均保持在5%左右。

分结构来看,能源消费中,煤炭占比居于主导低位,消费绝对量稳步增长。从能源消费结构占比来看,截至2022年,原煤、石油、水电及天然气分别占比56%、18%、18%及8%,煤炭仍然占据主导地位,超过一半。绝对量角度,2000年至今,原煤消费总量绝对值从10.1亿吨增长至2022年30.4亿万吨标准煤,CAGR为5%,稳健增加。

新能源消费快速增长,但无法覆盖总体能源增量,仍需煤炭增量贡献。2000-2022年我国新能源消费总量由1.1亿吨增长至9.5亿吨,CAGR为10%,增速迅猛,显著高于总体能源消费总量CAGR 6%,但至2022年新能源增量仍无法覆盖总一次能源消费增量部分,2022年总体能源消费增量为1.5亿吨标准煤,其中新能源增量6850万吨标准煤,而石油及天然气贡献增量为负,仍需煤炭覆盖1亿吨主要增长部分,导致煤炭消费绝对量稳步增长。

1.2. 煤炭是我国能源供应的“压舱石”,对外依存度低

中国能源角度油气资源略显匮乏,产量低,对外依存度较高。我国能源结构特点是富煤、贫油、少气,2023年我国原油净进口量为5.6亿吨,我国产量仅为2.0亿吨,对外依存度高达73%,高度依赖进口;2023年我国天然气产量为2297亿立方米,净进口量1603亿立方米,对外依存度为41%,超过40%。

中国煤炭资源丰富,对外依存度低,2023年以来进口高增,冲击能源保供。2014-2022年煤炭依存度均位于7%左右,煤炭资源整体较为丰富。2023年开始煤炭进口大规模增长,截至年底煤及褐煤净进口量累计高达4.7亿吨,yoy+62.6%,导致煤炭对外依存度从2022年6.7%显著提升3.4pct至10.1%,对我国能源保供产生一定冲击影响。

2. 国内煤炭“保供”压力逐年增加

2.1. 新旧产能更迭,导致煤炭供给收缩

未来不确定性预期导致国内煤炭产能投资进度缓慢,积极性较低。近些年来,我国国有煤炭企业投资侧重于转型,集中于新能源领域;而民营煤企受2020年内蒙古地区“腐败倒查20年”影响,涉煤投资意愿同样减弱。

此外,由于新建煤矿可采年限均超过50年,叠加碳中和背景下能源消费结构的转变,未来不确定性加强,煤炭行业投资意愿进一步下降。国内新批产能增量有限,主要增量来自新疆,对内地供给影响有限。从煤炭产能增量角度来看,由于在安监环境下核增手续批复更加谨慎,未来新增的核增产能将明显减少,而增量部分则主要依靠现有已核准,处于拟建或在建状态的矿井。

国内煤炭供给增量有限,近三年无大规模产能释放。由于前期煤炭产能批复规模的减少,以及2021年国家“双碳”政策提出后,煤企的资本开支投入主要用于矿井的维护与设备的更新,对于投建新矿井的意愿明显减弱,且煤矿的建设周期基本需要3 年左右,短期我国煤炭新增供给有限,无法供应更多产量。根据发改委公告和各集团信评报告,我国目前在建煤炭产能共2.3亿吨左右,近三年(2023-2025年)确定性新增产能仅7500万吨,2024年增量近3340万吨,未来难现大规模产能增量。根据国家发改委煤炭产能核准公示,近年来发改委核准产能规模大幅减少,自2019年的1.42亿吨骤降至2020至2022年的600万吨、1000万吨,以及1900万吨,其中新增核准指标主要落地新疆,山西、陕西、内蒙及宁夏等省份核准指标明显减少,但疆煤大多就地消化且出疆量受到价格波动影响较大,疆煤对内地供给影响有限;同时能源局批复产能规模同样自2019年后大降,2023年全年无新增产能批复建设。

我国煤炭老旧产能退出对供给端影响较大。受产能规模较小、技术水平较低以及安全监管不到位等诸多原因影响,我国每年存在一批老旧产能被淘汰退出。根据能源局和煤炭工业协会统计数据显示,2020年至2022年三年间,我国煤炭产能120万吨以下矿井,总产能规模由9.03亿吨下降至6.75亿吨,平均年产能退出规模7600万吨。生产事故处罚办法的推行,预计将会加速我国产能120万吨以下老旧矿井的退。

2024年1月10日应急管理部发布《中华人民共和国应急管理部令第14号》明确2024年3月1日开始执行《生产安全事故罚款处罚规定》,该《办法》明确了事故发生单位和主要负责人的范围,使得企业生产意愿大幅降低。预计进入2024年,受安监影响,我国退出产能将提高至1亿吨,该部分矿井预计产能利用率60-70%,预计影响产量6000-7000万吨。

矿难频发倒逼安全生产,2024 年山西有望减产近10500万吨。2023 年以来安全事故频发,致使安全生产大检查逐步趋严,安监高压下煤炭供给出现明显收缩。2024年1-3月,全国煤炭产量下降4747万吨,降幅4.1%。其中山西1-3月减产6155万吨,产量超预期下降。根据《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案》,我们测算山西全年设计减产规模约为6000万吨,按照月度分解至各个煤矿,且不可年内跨月调节,这意味着2024年剩下的9个月山西至少减产4500万吨。

因此山西全年合计至少减产近10500万吨,占总需求2.26%,作为国内产煤大省,山西高强度的减产使得全国煤炭供给更为紧张,我们认为随着华东及东北等产地煤炭资源逐步枯竭,叠加安监法规的持续影响,我国未来煤炭供给或出现大规模收缩。

2.2. 国际煤炭供给下行压力加大

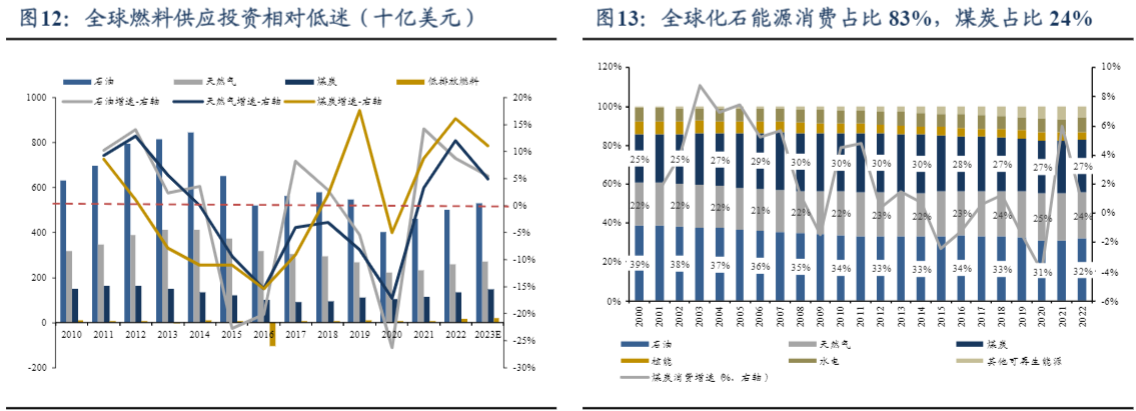

全球对于化石燃料的投资2016年以来一直维持低迷状态,但是消费占比高达83%。欧美国家ESG投资限制影响较大,对于化石燃料投资持续低迷,2016年以来全球化石燃料(石油、天然气、煤炭)投资额一直维持在9000-9500亿美元左右,而在能源消费端却占据较高高占比,2022年全球化石能源消费占比高达83%,其中煤炭消费占比24%。

国际端煤炭资本开支主要集中在中国和印度,但是主要投资用于矿山维护而非产能扩张。根据IEA2023年全球能源投资报告,全球煤炭投资2022年增至1350亿美元,比2021年增长20%。全球对于煤炭行业的投资虽然稳定增长,但其中近90%的投资发生在亚太地区,主要分布在中国和印度,其中中国煤炭行业的投资2019年以来以更新设备和安监环保为主。全球煤企在2022年的利润多数用于派息与偿还债务,这意味着投资将会增长得更为缓慢,我们预计2023年全球投资增长10%左右,接近1500亿美元。

欧美系主产国对煤炭行业,不 新增投资,且逐步退出该行业。受制于ESG投资限制以及对该行业的歧视,国际矿商投资部门均在2016年后大幅削减其在煤炭领域的资本开支,其中2018年3月力拓出售煤炭资产,并退出煤炭行业;2021年12月淡水河谷宣布退出煤炭行业;2021年英美资源宣布退出动力煤投资,并将资本用于提升铜生产的竞争力,伴随资本开支断崖式下滑而来的是欧美系煤炭主产国煤炭产量的稳定下降。

国际端煤炭产量稳定,出口中国增量国家较为集中。2023年中国进口煤增量1.85亿吨,达到4.75亿吨。中国煤炭进口增量,其中0.9亿吨来自于印尼和外蒙古产量的增产,另外0.9亿吨来自于东南亚煤炭进口的减少。由于俄罗斯、澳洲煤炭产量均为小幅下降,所以在考虑中国进口增量时无需考虑两国,两国出口中国增量来自于国际贸易分国别调整,其中俄罗斯主要是受日韩等国制裁影响,将出口至日韩等国煤炭转运至中国;另外澳大利亚增量的主要原因是进口限制令取消导致。中国煤炭进口增量主要考虑:印尼、外蒙产量增长,以及东南亚各国煤炭进口增长。

资源丰富且具备大规模增长产量的国家仅有印度和印尼两国。印度产量近年保持高速增长状态,但是由于其经济快速增长带来煤炭需求高速增长。国内产量增量刚够满足国内需求增长,且尚需进口弥补国内供给缺口。印尼煤炭产量2017年以来高速增长,出口跟随大规模增长。但是由于印尼本国需求的快速增长,出口增速低于产量增速。

印尼煤炭出口增量规模较大,出口结构上向中国倾斜。除了自身较强的供给弹性,印尼的地理位置使得具备低廉的海运成本,自2019年起,印尼煤炭出口保持连续5年增长。从出口结构上,印尼2023年煤炭出口增量大部分供给中国,相较2022 年,印尼煤炭出口在2023 年仍然维持了较为明显的上升势头,其2023年总出口量增量为0.69亿吨,而中国就贡献其中的0.5亿吨。

基于开采成本上升以及产能毕竟上限等综合原因,印尼煤炭对全球供应增量有限。但尽管印尼地区矿采条件较好,以露天矿为主,但是2017年以来随着煤价上涨,当地煤炭产能已经大规模扩张,当前已经濒临产能上限。根据IEA 预测,由于印尼国内煤炭生产成本的上升、矿井开采潜力,以及国内运输等一系列的问题,印尼的煤炭产量在2024-2026年间以年化-4.8%的速度下降,并在2026年下降至6.61亿吨。

印尼为东南亚地区国家原材料供应国,东南亚国家出口贸易总额的下降,对印尼经济影响较大,因此我们预计将造成2023年印尼本国煤炭消费下降13%,从而导致出口大规模增长。所以东南亚经济是否发生进一步衰退直接关系到中国煤炭进口是否能够进一步增加。

印度煤炭产量存在增长空间,但是基本满足其国内需求。近年来,印度煤炭产量总体保持快速增长,仅在2020-2021FY受疫情影响产量同比减少2.02%。2023-2024FY 印度煤炭生产10.11亿吨,首次突破10亿吨大关,比上年增加近1亿吨,同比增长11%。据印度煤炭部预测,到2026-2027FY印度煤炭产量将达到14亿吨,较2023年产量增长38.48%;尽管印度煤炭产量保持增长,但由于其电气化及工业化进程推进导致电力供需趋紧,以及印度钢铁工业发展的广阔空间带来焦煤需求的高速增长,印度煤炭需求增速高于其煤炭产出的增长,2023年印度煤炭进口2.5亿吨,持续保持增长。

蒙古国2023年出口增长系疫情回补,未来出口煤炭增量有限。2023年蒙古国煤炭产量大幅超历史最高产量2019年的5580万吨,全年达到8119.2万吨,比2019年产量增长45.51%;蒙古国2023年煤炭出口量高达6960.85万吨,比2019年增长90.17%。鉴于蒙古国煤炭行业投资不足,我们分析认为由于回补疫情影响,2023年煤炭产量大规模增长和2021-2022年产量大幅下降有较大关系,按照三年平均计算产量基本符合历史规律。同样基于历史投资不足的问题,我们分析认为蒙古国2024年进一步增长煤炭产量概率较小。

2.3. 东南亚经济企稳背景下,进口煤或不会存在大规模增量

国际煤炭消费和贸易均集中在亚太地区,中国和东南亚为主要国际煤炭贸易竞争者。根据IEA,2021年中国、印度、日本以及韩国四国煤炭进口总量为8.9亿吨,占全球煤炭进口的60%;此外,2021年亚太区煤炭消费量为130.5亿吨,占全球煤炭消费量的81%。由于印度煤炭自身处于供需双增阶段,且进口量保持稳定,中国和东南亚则成为国际煤炭贸易的主要参与者和竞争者。

东南亚地区是全球重要的化石及煤炭能源消费国。随着中国煤炭消费的增速放缓,东南亚地区煤炭消费增速远超全球其他地区,成为全球重要的化石及煤炭消费增长点。截止2022年底,东盟五国一次能源消费量在全球占比为4.13%,较2000年的2.96%提升1.17pct;煤炭消费量全球占比为4.26%,较2000年的1.19%提高3.07pct。2022年东盟五国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国)煤炭消费增速达30.25%,远超全球0.65%的增速水平。未来随着东南亚国家工业化的进一步发展,其煤炭需求量有望持续保持增长,成为中国在国际煤炭贸易市场上的主要竞争对手。

欧美国家经济韧性,将促使东南亚国家经济企稳,带动东南亚国家煤炭消费需求企稳。2022年以来欧美发达国家需求大规模快速衰减下降,导致亚洲各国出口总额随之下降,进入2023年前9个月,衰退速度进一步加快,作为主要煤炭消费地的亚洲地区,煤炭消费减少,导致大量煤炭供给过剩可出口给中国,对中国煤炭供需关系产生冲击。但是进入2023年10月份以来,欧美国家进口需求降幅放缓,东南亚国家出口贸易金额同比转正,经济企稳迹象明显,该状态有利于煤炭消费企稳,使得该地区无大规模增量煤炭出口至中国,2024年1-3月份,全国共进口煤炭11589.70万吨,同比增长13.9%,而其中进口印尼煤炭5630万吨,同比下滑1%。我们预期随着东南亚经济企稳,叠加进口煤价差缩窄,我们预期24年进口煤将不会有大规模增量。

3. 煤炭“保供”增产唯有新疆!“疆煤外运”刻不容缓

3.1. 新疆地区具备大规模增产可能

东部煤炭资源逐渐枯竭,西部地区成为煤炭增产保供核心。我国煤炭资源分布总体“西多东少,北富南贫”的特点,面对东部地区中小煤矿资源逐渐枯竭、落后产能加速退出的现状,西部地区尤其是新疆地区承担着稳固能源供给,保障经济平稳运行的重要任务。随着煤炭供给侧改革全面推行,煤炭产业开发布局持续优化,产能向晋陕蒙新集中。

2016年2月,国务院印发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,明确提出“用3-5年时间退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能”的工作目标,同时提出“3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目;确需新建煤矿的,一律实行减量置换”。随着煤炭供给侧改革和产能置换政策全面推行,落后产能持续退出,煤炭开发布局趋于优化,产能逐步向资源储量丰富、开采条件优越、生产成本低廉的区域集中。

政策实施以来,以小型矿井为主体的省份煤炭产能出现了明显下降,而资源和成本优势兼具的晋陕蒙新地区产能显著提高,煤炭生产逐步向晋陕蒙新集中,中西部产煤区的重要性越发凸显。2016年晋陕蒙新地区煤炭产量合计25.11亿吨,占全国比例仅为68%;2023年,晋陕蒙新合计原煤产量高达37.86亿吨,占比提高至81%。

目前我国煤炭资源集中分布于西北地区,开采年限预计仅为35年左右。截至2022年末,晋陕蒙新宁五省煤炭资源储量合计1581亿吨,占比高达76%;2023年五省产量高达39亿吨,占比高达83%。由于内蒙古、陕西、山西三地煤炭资源开发已较为成熟,截至2023年,开采年限仅35年左右;此外,贵州、云南、黑龙江等省份尽管资源储量丰富,但是开采环境恶劣,可采难度较大,我们预期未来产能将大规模退出。

新疆煤炭储量全国第二,且资源禀赋优异,开采成本和开采难度低,是我国煤炭保供的重要接续地。根据自然资源部发布的《2022年全国矿产资源储量统计表》,截至2022年底,我国煤炭储量达2070.12亿吨,其中新疆地区储量达342亿吨,占比17%,是我国第三大煤炭资源储藏地,具有埋藏浅、地质构造简单、开发条件良好、开采成本低等优势,开发潜力巨大。

此外,新疆煤类资源从褐煤到无烟煤均有分布,总体上以低变质程度的长焰煤、不粘煤和气煤为主,发热量高,具有低硫、低磷、低灰的特点,资源禀赋优异。目前新疆地区已逐步形成吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大煤炭生产基地,是我国煤炭生产西移的重要承接区和战略性储备区。

煤炭供应保障政策持续发力,稳步有序推进新疆煤炭供应保障基地建设,疆煤产能有望持续释放。2022年5月,新疆维吾尔自治区人民政府印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》,强调加快新疆大型煤炭供应保障基地建设,并指出为进一步释放煤炭先进产能需加快新疆大型煤炭供应保障基地建设。

《方案》中提到,“十四五”时期,新疆地区将以增产增供为基本原则,2025年新疆地区预计达成年产能4.6亿吨以上、产量4亿吨以上的总量任务;预计新增产能1.64亿吨,产能增幅60%以上。准东、吐哈地区作为新疆煤炭资源富饶地,推进铁路建设使产地与消费市场有效衔接对推动煤炭产业发展有重要意义“十四五”期间新增批复矿井和规划储备产能均超过新疆地区的50%;现有在产煤矿产能6760万吨/年,占新疆在产煤矿总产能的28.14%;“十四五”新增批复矿井产能8600万吨/年,占新疆新增批复矿井总产能的52.38%;十四五”规划储备产能4940万吨/年,占新疆储备煤矿项目的59.02%。

3.2. 三西地区无大规模新增产能,疆煤外运大势所趋

在未来煤炭供应方面,“三西”地区无大规模新增煤炭产能,中东部产能加速退出,西部供应基地建设势在必行。“碳中和”政策造成国内煤炭行业固定资产投资意愿大幅下降,但是全国煤炭需求仍稳定小幅增长,致使全国煤炭供需趋紧。面对东部地区中小矿区资源枯竭、落后产能退出的现状,西部地区承担着稳固能源供给,保障经济平稳运行的重要任务。

尤其是大西南川渝云贵地区和甘肃地区,由于陕北、蒙西煤炭越来越多向东部地区输送,造成该区域供给缺口加速扩大,亟需疆煤外运保障能源供。西南、西北等地区煤炭缺口刚性是疆煤外运的核心逻辑。近年来西南、西北地区自身需求增加致使煤炭缺口显著,严重依赖省外用煤弥补缺口。云南、甘肃、宁夏、四川、重庆等地区煤炭供需缺口较大,对外购煤炭依赖加重。

考虑到贵州省在煤炭总量上供需基本平衡,结构性缺煤特征显著,故分析剔除贵州。由于2015年至2022年,云川渝甘宁5省煤炭缺口不断扩大,缺口占总消费量比重从2015年的25%增至2022年的43%。2022年云川渝甘宁5省煤炭缺口合计1.84亿吨,较2015年的8977万吨增长104.69%。其中,宁夏煤炭缺口高达6528万吨,重庆煤炭缺口4071万吨

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)