2024转债市场分析:机构配置策略与风险展望

1机构投资者持有结构变动分析

机构投资者对转债市场的定价至关重要。机构投资者是转债市场的核心参与者,机构投资者的转债投资行为对于转债市场的估值以及定价或有重要影响力。比如固收+基金对转债的配置规模2021年大幅上升,可能拉动了同时间段的转债估值提升,而2023年固收+基金对转债的配置规模受其自身规模与转债配置占比影响有所下降,从而导致转债估值下降以及转债相对于正股的弹性减小。本文希望通过历史复盘机构投资者的转债配置规模的影响因素,并对机构投资者短期以及中长期的转债配置规模做出展望,以帮助投资者更好地分析转债估值以及定价变化趋势。

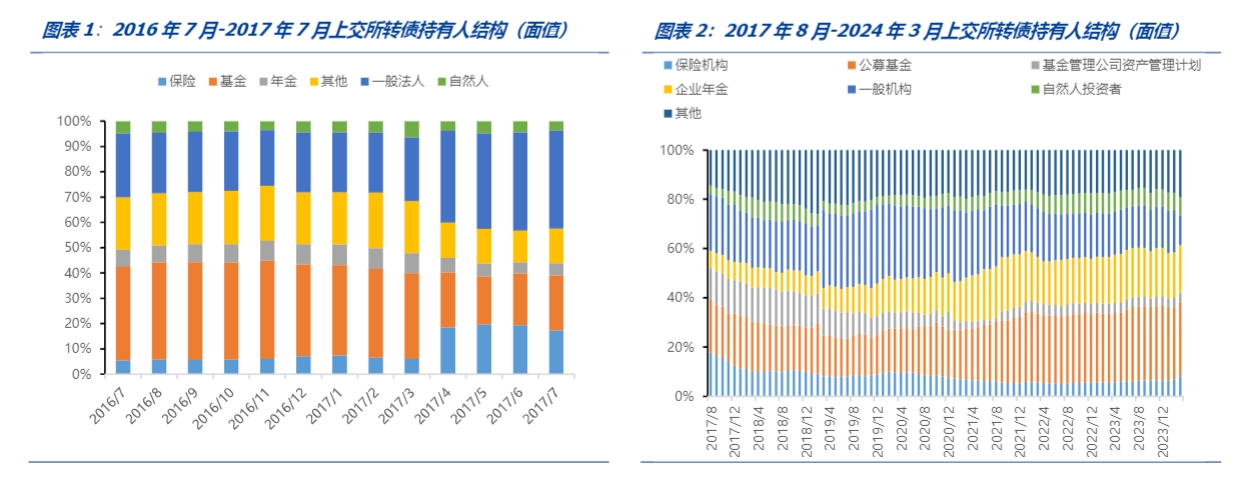

从上交所转债持有者结构来看,近年来公募基金和企业年金持仓占比体现震荡上行的趋势,成为主要的机构投资者,而一般机构和自然人的占比趋于下滑。上交所以及深交所披露可转债持有人的时间以及指标不同,我们对上交所以及深交所披露的转债持有规模分别核算。在上交所转债持有面值结构中,2017年8月以来持有转债面值占比较高的一般机构人(23.34%)以及基金管理公司资产管理计划(12.90%)的持有转债面值占比震荡下行,目前持有转债面值占比仅分别为12.12%以及3.88%。而公募基金以及企业年金转债持仓占比则总体呈现大幅上升的趋势,从2017年8月的21.41%以及6.80%分别上升至29.89%以及19.43%,成为目前上交所持仓转债面值最高的两类持有人。

保险机构转债持仓占比有所减少,从2017年8月的17.81%下降至2024年3月的8.22%。从深交所转债持有者结构来看,公募基金以及企业年金持仓占比稳步提升,保险持仓占比大幅下滑后保持平稳。根据深交所披露的转债持有人市值结构信息,基金以及企业年金转债市值持仓占比同样大幅上升,从2019年5月的17.09%以及8.66%分别提升至2024年3月的29.28%以及14.27%,并且是目前深交所持仓转债市值最高的两类持有人。同时,保险机构转债市值持仓占比于2019年9月大幅下降后保持平稳,目前占比为4.96%。深交所转债市值持仓占比较大的自然人投资者以及一般机构有所上升,从13.54%以及9.66%分别提升至18.40%以及10.35%。而其余深交所转债市值持仓占比下降较为明显的持有人为基金专户以及券商自营,目前占比分别为3.30%以及4.78%。

因为公募基金、企业年金以及保险机构转债持仓占比较高,因此或对转债估值的定价能力较强,且公募基金、企业年金以及保险的转债持仓占比趋势不尽相同,所以下文主要分析和预判这三类金融机构的转债配置趋势。

2公募基金配置转债的历史复盘与归因分析

2.1固收+基金规模的影响因素

2.2.1固收+基金规模与业绩的相关性较大,在资管新规施行前后经历高速增长

固收+基金规模主要受绝对收益影响:固收+基金规模的需求在2016-2021年期间飞速增长主要由于其自身原因、市场行情原因以及投资者替代理财产品的监管。固收+基金自身绝对收益在2019年至2021年期间显著为正,或吸引资金增配固收+基金。而22年以来固收+基金绝对收益较低且波动较大,导致固收+基金规模总体呈震荡下降趋势。

国债利率下行与股市指数的持续景气同时带动固收+基金规模快速上升:固收+基金主要投资于债券市场以及股票市场,因此固收+基金的业绩主要由债市行情以及股市行情驱动。理论上国债利率的下行带动债市牛市行情,从而使投资于债市的固收+基金业绩上升,股市指数的持续景气会使固收+基金增强相较于纯债型基金的业绩弹性。从历史相关性来看,固收+基金根据债市以及股市行情表现决定其配置比例,因此固收+基金的业绩在不同时期与不同资产行情呈现较强的相关性。2018Q2之前由于股指持续下跌,固收+基金业绩与同时期债券呈现较强相关性,业绩小幅上行;2018Q2之后,由于2018年-2020年间股票市场行情表现大涨,固收+基金逐步增配股票,且股指涨跌幅波动性远大于债指涨跌幅波动性,固收+基金业绩波动主要受股指影响。但在部分股指下跌的时间段(如2020Q1以及2021Q3),债指明显上涨,因此固收+基金业绩下跌幅度较小。

2022年以来股指持续下跌,债指处于震荡行情,因此固收+基金业绩震荡下行带动其总体规模有所下滑。以资管新规为代表的监管政策限制与固收+基金构成竞争关系的相关理财产品:2018年4月出台的资管新规限制保本理财产品以及涉及资金池业务的信托理财产品的推出,带动以保本为主的银行理财产品持续下降。同时通过限制非标资产的投资导致银行理财产品的收益率不断下降,因此固收+基金相对于银行以及信托理财产品等替代资产的吸引力加大。

其余监管政策对委外业务以及货币市场基金的监管力度加大,同样导致固收+基金替代资产的规模受到影响,变相利好固收+基金规模的增长。

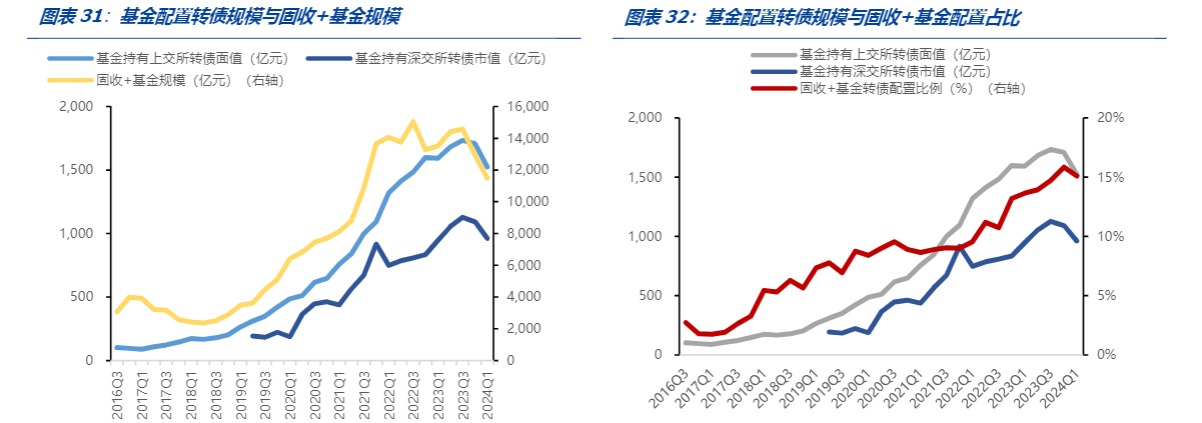

2.2固收+基金配置转债偏好分析

从固收+基金中的不同基金转债持仓来看,固收+基金转债持仓主要由混合一级债券型基金的转债持仓以及混合二级债券型基金的转债持仓组成。2016年以来固收+基金转债配置比例总体呈现上升趋势,主要由于混合二级债券型基金转债持仓大幅上升。固收+基金的转债配置比例受转债市场因素、债券以及股票市场行情对转债的影响以及替代资产的变化。

转债市场平均转换价值以及存量余额影响固收+转债配置:在转债市场结构方面,固收+基金转债配置占比受转债市场平均转换价值以及市场平均价格影响。偏债性转债市场能在市场波动时提供一定价格稳定性,回撤较为可控,而偏股性市场能在正股市场行情表现较好且投资者风险偏好较高时给予一定的收益弹性。因此我们认为固收+基金对转债的偏好可能在不同的市场环境下有所差异:偏好于在股市呈牛市状态时配置偏股性转债以提升其收益弹性回报,而在市场波动较大时配置低价偏债性转债。从历史数据中可以看出,在2019-2020年期间权益市场牛市,投资者风险偏好较高时,市场平均转换价值以及市场平均转债价格上涨带动固收+基金转债配置上升。

而在2021年及以后权益市场呈震荡下行,投资者风险偏好有所下降,因此投资者较为偏好低价偏债性市场,市场平均转换价值以及平均转债价格的下降带动固收+基金转债配置占比上升。同时由于固收+基金的转债持仓需求占转债市场总体存量余额的较大部分,固收+基金的转债配置比例受转债市场存量规模的影响,转债市场存量规模变化又受当季转债强赎金额以及当季转债发行金额影响。当转债市场当季强赎金额较少且发行金额较大时,转债市场总体存量规模较高,固收+基金对转债的配置需求较容易得到满足,因此固收+基金转债配置比例有所上升。历史数据显示转债市场存量规模2018-2020年期间的飞速增长带动固收+基金转债配置比例高速增长,这主要是由转债市场的新发行量较高。

在部分转债市场强赎金额较低的季度,固收+基金转债配置占比提升更为明显。而近2个季度发行量下降带动的转债存量规模下降也一定程度上导致固收+基金转债配置比例下降。国债利率下降与转债正股上涨带动固收+转债配置:在债券以及股票市场行情对转债的影响方面,国债利率与转债债底价值理论上呈负相关,国债利率的下降促进转债债底价值的提升。固收+基金强调绝对收益以及对风险的控制。转债对于固收+基金而言具有进可攻退可守的风险特征优势,因此固收+基金注重转债投资的安全性,而以纯债价值测量的债底就是评估转债安全性的重要指标。我们认为这就是国债利率与固收+转债配置呈现负相关的主要原因,国债利率的下降增强了转债的安全垫,从而带动风险偏好较低的固收+基金配置。

股市行情带动的转债正股上涨提升固收+基金转债配置比例,尤其是2017年以及2019年至2020年时段中转债市场指数与股指同时上涨,且转债上涨弹性较大,从而带动固收+基金转债配置比例快速上涨。企业债以及股票与转债配置有一定替代关系:替代资产方面,固收+基金的债券配置中企业债与转债呈替代资产关系,因此企业债信用利差与固收+基金的转债配置负相关。当企业债信用利差下降时,固收+基金通过持有信用债获得的收益率下降,从而导致固收+基金信用债配置下降以及转债配置上升。从历史数据来看,信用利差从2018年开始下降与固收+基金转债配置比例开始大幅上升的时间相吻合。

同时,2018年以来固收+基金企业债配置随着信用债利差主要呈下降趋势,而固收+基金的企业债配置与转债配置主要呈负相关,由此我们认为固收+基金转债配置与信用利差呈负相关。

由于固收+基金于2022年8月设置的监管要求为权益投资占比为10-30%,其中权益资产包含转债配置与股票配置。2022年以来固收+基金转债配置比例较高,转债配置与股票配置逐渐呈现替代效应。转债市场回撤相对较为可控,因此转债市场相较于股市具有抗跌性优势,带动固收+基金转债配置比例在权益市场回调时持续上升。而2024Q1转债市场的抗跌性优势减弱,转债市场行情表现不如股市行情表现,转债的波动性超过股市波动性,因此固收+基金转债配置比例有所下滑,而从历史数据来看,固收+基金股票配置占比与转债配置占比自2022Q4以来呈一定负相关。

2.3历史复盘

固收+基金的定义为主要投资于固定收益资产,同时也投资于权益类资产、商品、外汇等其他类型的金融产品。根据2022年8月监管定义,固收+基金的权益类资产占比需要介于10%-30%之间,其中权益类资产包含股票以及可转债等含权类资产。固收+基金是公募基金中配置转债的核心产品类型,转债持仓水平较高,固收+基金的转债持仓规模占所有基金转债持仓规模的60%以上,部分时间段高达80%,因此固收+基金是我们主要的研究对象。复盘历史,不同时间段的固收+基金以及转债型基金配置转债规模呈现不同趋势:2016年Q3-2021年Q4,基金持有转债规模呈现快速上涨趋势:我们认为主要由固收+基金规模以及固收+基金转债配置占比同时驱动。

规模方面,2016-2021年期间固收+基金产生较高收益,在国债利率持续下行以及权益市场产生一定收益的行情下,更符合投资者的需求。监管机构颁布资管新规,增强对理财产品等固收+基金的替代资产严格监管,带动投资者对固收+基金的需求。转债市场大量转债新发行带动转债市场存量余额上涨,成功承接了固收+基金的增配需求。

股市方面,2017-2018年转债市场行情表现优于股票市场行情且转债波动性较低,带动转债配置倾向上行。2019-2021年股票牛市带动的转债正股大幅上涨,转债在此次上涨行情中与正股弹性相当,转债配置倾向持续上升趋势。债市方面,国债利率与信用利差自2018年以来总体呈现下行趋势共同促进固收+基金加大对转债资产的配置。

2021年Q4-2023年Q3,基金持有转债规模维持上升趋势,但斜率有所放缓:固收+基金规模在此期间开始震荡回落,固收+基金对转债配置受转债市场估值处于高位的影响,两方面原因导致2022年基金增配转债的斜率有所放缓;进入2023年,股票市场情绪企稳,转债估值回落至合理区间,此时国债利率以及信用利差持续下降,变相增加了转债作为替代资产的性价比,因此2023Q1-2023Q3固收+基金转债配置占比提升。2023年Q3-2024年Q1,基金持有转债规模呈回落趋势:其中固收+基金规模均呈现回落趋势,主要由于固收+基金的绝对收益回落。股市以及转债市场均处于调整状态,导致固收+基金负债端的压力增大。

3保险配置转债的历史复盘及归因分析

3.1保险资金运用余额的影响因素

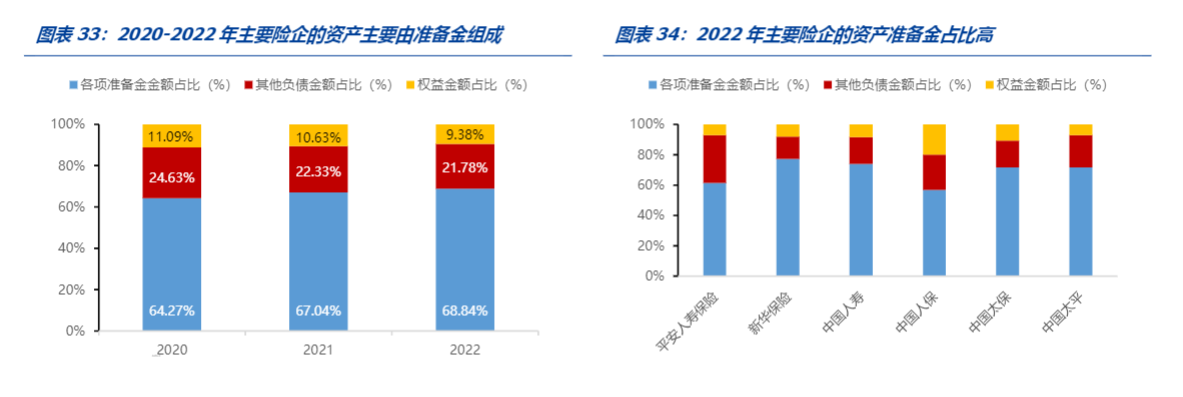

从主要险企的负债以及权益结构来看险企资产构成,险企的资产主要由负债项中的各项准备金组成,因此险资的资产运用余额增速主要取决于准备金增速。险资的准备金主要包括用于保证在保险合同有效期内承担未到期责任而设立的未到期责任准备金、用于处理未来可能发生的未决赔偿而设立的未决赔偿准备金、用于满足寿险合同长期责任的寿险准备金以及单独设立用于满足长期健康险长期责任的长期健康险准备金。四种用于满足保险责任的准备金收入均大部分来自保费收入,并且在面对未来保险合同索赔时,险企主要从准备金中偿付保险索赔。因此,准备金的增速主要取决于保费收入以及保险赔偿索赔。

保费收入与资金运用余额增速走势相关性较强,保费赔偿支出在部分年份改变资金运用余额增速走势。保费收入增速与期末资金运用余额增速除2020年至2021年外均与资金运用余额增速呈现正向关系,而2020年至2021年资金运用余额增速上升主要是由于保险赔付支出于2020年明显下滑带动资金运用余额增速上升,而后于2021年维持较高增速带动资金运用余额增速显著下滑。2023年保险资金运用余额增速维持在10%左右略有下滑,主要由于保费收入维持在13%左右,而保费赔偿支出在低基数下有所增长。因此保费收入以及保费赔偿支出同比增长与保险资金运用余额增长有较强联系。其中保费收入分为以保障预防型为目的的传统型保险产品收入,如健康险、财产险等,以及以财富增值为目的的投资型保险产品收入,如分红险、万能险及投连险等。

不同于公募基金,保费收入中的传统型保险产品收入以保障为主要目的以期在特定事件发生时获得固定赔偿金额以及预定利率,因此传统型保险产品收入受到绝对收益的影响较小。投资型保险产品收入则有部分以财富增值为目的的配置需求,由于险资产品大部分投资于固定收益资产,绝对收益主要受债券市场影响,因此投资型保险产品收入主要与国债利率有关。

而保险赔偿支出则与社会因素(如人口老龄化)、突发事件(如自然灾害、气候因素)以及保险产品结构较为相关。同时监管措施中2019年最高法院下发的《关于授权开展人身损害赔偿标准城乡统一试点的通知》在统一城乡赔偿标准的同时导致了赔偿标准的整体提升。

传统型保险业务受宏观经济因素以及监管政策影响:对于以保障为目的的传统型保险业务而言,宏观经济因素人均GDP同比增速影响居民收入水平,从而影响居民对保险产品的需求以及支付能力,尤其是对于商业健康险等短期内非必要的保险产品,因此与保费收入存在正向关系。政府对于保险行业的监管以及鼓励政策也对保费收入有明显影响,在金融监管机构对保险行业的态度以及监管政策较为强硬时,市场乱象被全面打击,同时险企在销售产品时更注意规避部分保险产品,从而造成保费收入下滑。而当政府鼓励特定保险产品品种以实现服务于实体经济时,该保险品种的保费收入带动整体保费收入增速上行。因此从历史数据来看,人均GDP同比增速与原保险保费收入同比呈现相同趋势。但在个别年份由于保险业的监管政策导致人均GDP与原保险保费收入呈现相反状态,如2021年在年初银保监会接连发布关于规范短期健康险、销售以及互联网人身保险业务的情况下,惩治市场乱象以及险企自身对强监管态度的预期导致2021年经济高速增长下的保费收入增速下滑。不同新型保险业务的现金流特征不同导致其与国债利率的相关性不同。以财富增值为目的的新型保险业务主要包括分红险、万能险、年金险以及投连险。由于分红险以及万能险的风险相对较低且产品特征与国债较为相似,对于投资者而言或与国债等固收类产品构成替代资产,从历史走势来看,分红险以及万能险保费收入与国债利率呈现正向关系。而年金险作为退休规划工具,通常会提供固定的利率不受市场波动影响,在低利率环境下购买年金险可以帮助投资者提前锁定一个相对较高的收益率,因此年金险保费收入与国债利率呈现负向关系。从历史数据来看,分红险、万能险以及年金险收入在利率下降的环境下均与理论关系呈现出相似性。

投连险收益与包含股票以及债券在内的资产组合收益直接挂钩,理论上当利率下降时,投连险投资交易的债券价值有所上升,进而带动投连险收益上升。由于新型保险业务的结算利率对投资者来说较为重要,新型保险业务受监管影响较大。

近年来投连险规模呈现下降趋势,主要是由于股票市场收益率下滑较大。另一方面,新型保险业务同样受监管方面的影响,2018年的资管新规对于保本收益产品的限制加大或形成投资者对部分保险产品替代型的配置增量,而2020年《一年期以上人身保险产品信息披露规则》中要求对分红险、投连险和万能险的演示利率进行调低以及近年来多次调低万能险结算利率与分红险分红水平导致万能险和分红险收入呈下降趋势。同时,监管机构对投连险的资产配置策略进行严格要求,进一步限制其投资策略,导致其投资收益下滑,从而导致其收入下滑。

而年金险为代表的低风险商业养老险在政策鼓励下呈现上升趋势。

3.2险资转债配置倾向分析

诚信专业发现价值19请务必阅读报告末页的重要声明固定收益专题现金流量特征测试对于债券的条款设置了较为严格的规定,可转债不符合“基本借贷安排”,必须计入当期损益。

2023年10月31日《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》将经营效益指标的ROE 由当年度ROE 变为“50%的3 年ROE 几何平均数”+“50%的当年ROE”,以加强国有商业保险公司长周期考核。明确要求“保险资金要投向风险可控、收益稳健、具有稳定现金流回报的资产,不得用于收益不稳健、价格波动大、现金流不稳定的高风险投资”。

鼓励增加替代资产的配置资料来源:银保监会,新浪财经,中国保险资产管理业协会,新华财经,中国保险报等,华福证券研究所整理险资配置转债主要取决于三类因素,分为转债市场情况、替代资产配置需求以及转债重要监管措施。转债市场结构以及行情影响险资转债配置倾向:转债市场情况包括转债指数行情以及转债市场的市场加权平均转换价值以判断当前转债市场上的转债品种偏债型或偏股型。其中转债平均转换价值在历史数据上与险资配置转债主要呈现负相关。转换价值较低时的偏债性转债市场具有一定债券特性,能在市场波动时提供一定价格稳定性,因此险资偏好配置偏债性转债,在转换价值较低时险资或会加大对转债市场的配置。

由于险资配置相较于公募基金以及年金更偏向绝对收益性质,投资主要目的为达到预定利率,因此险资不会根据市场行情变化而改变其对于偏债性转债的偏好。例如2020年股票呈牛市,在市场平均转换价值不断上升,转债市场趋于偏股性市场时,公募基金以及年金资产纷纷选择增加偏股性转债市场的配置以获取偏股性转债的收益弹性,而险资仍偏好偏债性市场,因此选择减持转债资产。同时,险资在转债市场的持仓占比,受其自身在2020-2021年的大幅减持及公募基金与年金等资产不断增持的稀释作用影响,有所下降。险资增持转债的空间较大,转债市场存量余额对险资配置转债的影响较小。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)