2024银行行业报告:顺周期增长与高股息价值分析

新“国九条”强化长期投资导向。2024年4月12日,《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”)发布,这是继2004年、2014年后,时隔10年的第三个“国九条”,意义深远,其中明确倡导长期投资理念,“大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量”。顺周期、基本面、高股息长期投资逻辑共同支撑银行板块估值修复。截至2024年6月4日,银行板块PB(LF)已经修复至近三年的58%分位。基于对过去十年银行板块上涨行情的复盘,以及对后续宏观和行业发展趋势的预期,我们预计银行板块的估值修复仍有动力持续,主要得益于几方面长期投资逻辑的支撑:顺周期逻辑的强化,基本面的边际向好,低利率环境下的红利优势,以及资本市场流动性的改善空间。

一、近十年银行板块行情及驱动因素复盘

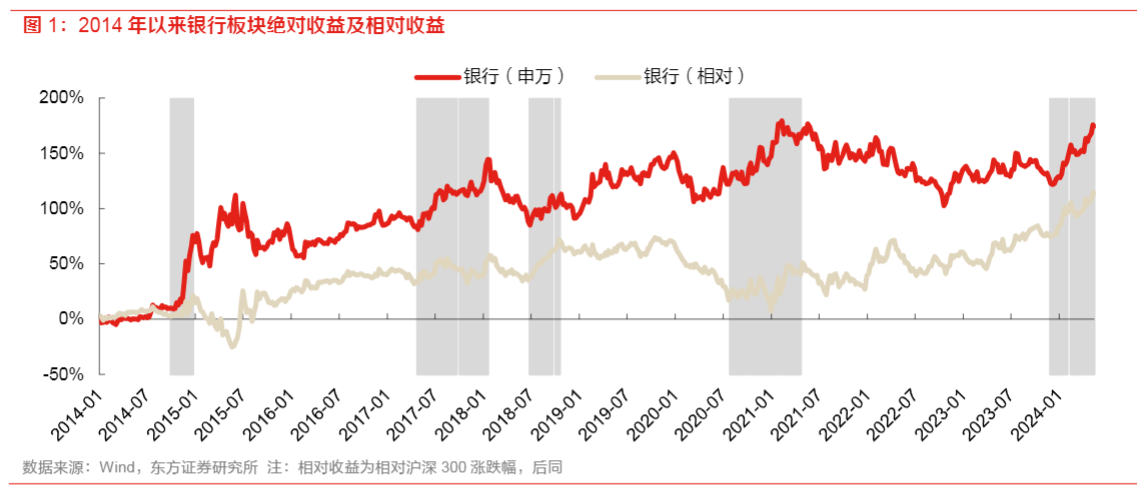

2014年以来,银行板块共经历五轮上涨行情。按照1)兼具绝对收益和相对收益,2)区间累计涨幅在20%以上,3)持续时间至少三个月的标准,2014年以来,银行板块一共经历了五轮显著上涨行情:

2014.10-2014.12:经济增速有所放缓,货币政策转向宽松,前期定向降准,10月以来MLF大额投放、贷款基准利率调降,叠加沪港通开通、央行重新批准四类乙类账户进入银行间市场、险资入场等资本市场改革带动大量资金入市,催生本轮银行股行情,子板块中股份行涨幅领先。

2017.05-2018.01:伴随棚改货币化、供给侧改革等稳增长政策发力,各项经济指标呈企稳向好态势,经济复苏预期强化。银行行业基本面边际改善,2017Q3-Q4净息差持续上行、利润增速有所提升,且不良率阶段性企稳。本轮行情中股份行、国有行涨幅居前。

2018.07-2018.10:中美贸易摩擦演绎,基本面有所承压,宽货币、宽信用政策加码,包括降准、监管引导加大信贷投放力度等,2018年7月信贷同比增速环比提升0.5pct后稳定在13%以上,同时2018Q3-Q4净息差持续提升,银行经营状况向好,股份行领涨。

2020.08-2021.04:疫情之下宏观政策逆周期调节力度加大,2020H1共进行两次LPR下调、两次全面降准和一次定向降准,6月特别国债发行,基本面迎来修复,银行信贷增速重回13%以上,净利润增速逐渐扭亏为盈,同时不良率得到明显压降。股份行、城商行涨幅领先各子板块。

2023.12至今:与此前几轮行情较为不同的是,全社会预期回报率下行、市场风格向红利策略倾斜是本轮行情的主要驱动因素,2024年5月以来或逐渐向财政、地产发力下的顺周期逻辑切换。分板块来看,截至2024年6月4日,城商行区间涨幅最大。

顺周期、基本面、高股息长期逻辑演绎,估值修复行情有望延续。回顾近十年银行板块的上涨行情,驱动因素主要包括:1)宏观政策发力稳增长,经济预期向好或已有数据验证。2)银行基本面改善,如业绩增速、净息差、不良率、信贷增速等指标的边际改善。3)资本市场流动性改善,如2014年10月-12月的行情受到增量资金入市的带动。4)2023年12月以来的行情主要受全社会预期回报率下行、市场风格向红利策略切换的推动。截至2024年6月4日,银行板块PB(LF)约为0.57倍,已经修复至近三年的58%分位。站在当前位置,我们预计在顺周期强化、基本面向好、高股息持续以及资本市场流动性改善的逻辑支撑下,银行板块的估值修复行情有望延续。

二、财政、地产政策加码,顺周期逻辑强化,经济修复的持续性需要宽信用的配合

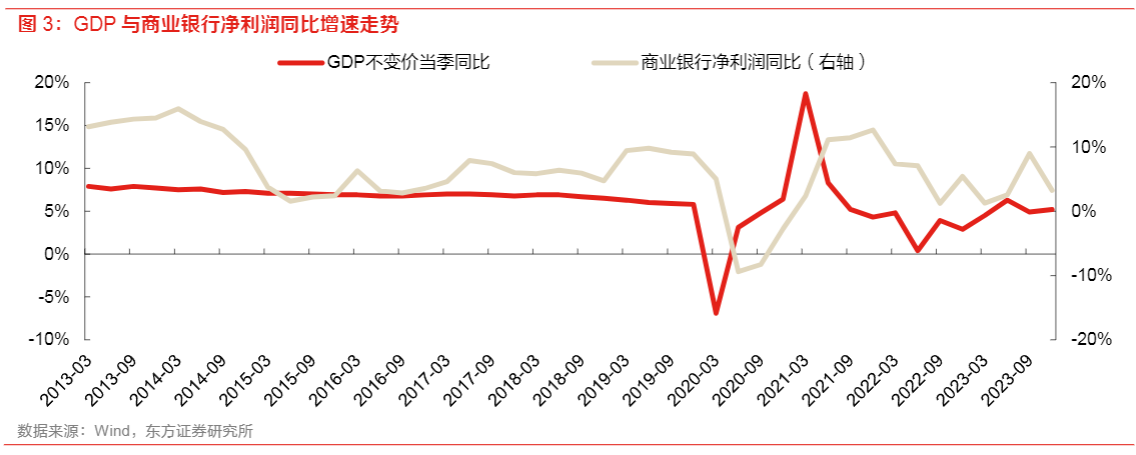

银行为顺周期行业,经济数据或预期的改善是银行估值提振的首要驱动因素。作为顺周期行业,银行的经营状况与宏观经济环境存在较强的相关性。回顾此前五轮上涨,财政、货币政策发力,经济预期边际向好是银行板块行情最为常见的催化条件,并且宏观环境的改善往往带来银行经营业绩的改善,进一步推动板块跑出超额收益。

2.1 政府部门主导加杠杆,财政发力提速支撑需求

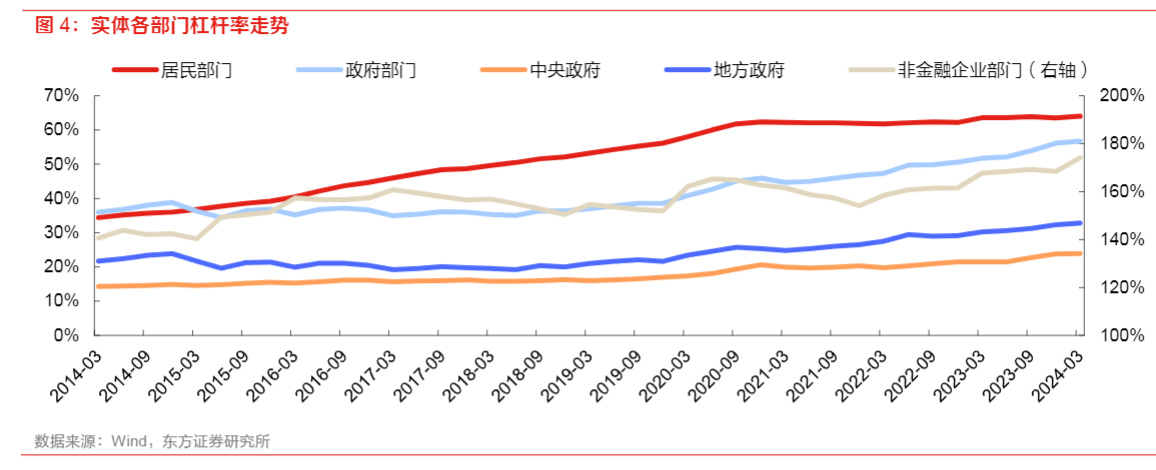

现阶段,实体加杠杆的核心力量已经由企业、居民转向政府部门。2014年以来,我国实体杠杆率走势可划分为四个阶段:

2014-2016年,实体杠杆率快速抬升33pct,其中企业、居民部门分别抬升21pct、11pct,而政府部门仅抬升1pct。

2017-2019年,企业去杠杆稳步推进,杠杆率压降5pct,居民部门为这一阶段加杠杆的主要力量,杠杆率继续抬升11pct,政府部门抬升2pct。

2020-2022年,疫情冲击、经济承压下财政发力,政府部门开始主导实体加杠杆,期间杠杆率抬升12pct,企业、居民部门分别抬升10pct、6pct。

疫情结束后,2023年全年政府部门杠杆率抬升近6pct,依然是实体加杠杆的重要推动力,其中中央政府加杠杆边际提速;企业、居民部门分别抬升7pct、1pct,企业部门加杠杆能力有所修复,而居民部门偏弱。

近年来财政政策发力形式呈现两个特点,一是加杠杆主体由地方政府转向中央政府,2016-2020年,地方专项债迅速扩容,成为带动投资的重要工具。随着地方政府债务压力的显现,加杠杆主体开始转向中央政府,2023Q4增发1万亿特别国债,2024年政府工作会议明确“拟连续几年发行超长期特别国债”,“中央加杠杆、地方降风险”已成为当前阶段财政政策的突出特征。二是准财政工具积极发力,例如2014年创设的PSL、2015-2017年的专项建设基金、2022年创设的政策性开发性金融工具等,央行资金经由政策性银行投向特定领域,可在不直接增加政府债务负担的同时撬动相关项目需求。

财政政策发力提速将继续支撑融资需求。在企业部门杠杆率高企,居民部门加杠杆动能偏弱,地方政府债务持续化解的背景下,预计中央政府仍将是实体加杠杆的核心力量。后续财政政策发力提速,有望支撑全年融资需求:1)5月政府债发行已经明显提速。5月国债、地方债净发行均大幅提升至近7000亿元,其中新增专项债发行近4400亿元,与我们此前统计的发行计划基本一致。后续专项债还有2.7万亿元额度待发行,特别国债也将在6-11月持续发行,支撑配套项目需求。2)此前投放的5000亿元PSL对相关需求的拉动作用尚待显现,预计更多体现在下半年。

2.2 地产政策思路转向“去库存”,助推市场预期改善

2023年以来,地产刺激政策密集出台。融资端,政策多次表态一视同仁支持不同所有制房企合理融资需求,2024年1月提出建立房地产融资协调机制,助力风险化解;投资端,“三大工程”的提出及推进,有助于弥补传统房地产行业转型过程中投资增速的下滑,构建房地产新的发展模式;需求端,继2023年8月的“认房不认贷”、存量按揭贷款利率调降后,2024年4月起,新一轮需求刺激政策密集出台。

“统筹研究消化存量房产和优化增量住房”思路引导下,“去库存”或成为新一轮政策的核心关注。4月以来,多地地产刺激政策升级,涉及放开限购、购房落户、以旧换新等举措。5月17日,央行、金管局发布通知下调公积金贷款利率、取消全国层面住房商贷利率政策下限、降低住房商贷最低首付款比例,并宣布设立3000亿元保障性住房再贷款。

上海、广州、深圳等多地已经跟随调整住房信贷政策。对此我们的理解是,1)本轮政策核心关注或在于“去库存”,契合4月政治局会议提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,或表明当前地产链修复的核心症结还是在需求侧。2)此前居民户需求偏弱叠加提前还款较为严重,对银行的资产负债表有一定负向影响,降利率、降首付刺激需求,预计居民户的拖累将有所减弱。3)对公端收储意味着“去库存”“保交楼”与“三大工程”形成合力,有望更好支持盘活存量,同时政策强调市场化运作原则。4)尽管政策效果还有待进一步观察和验证,但预计对于市场预期将有提振作用。

2.3 经济修复进程中,银行体系的重要性凸显

银行在经济修复进程中扮演重要角色,有助于银行估值的系统性重估。银行是现代金融体系的核心,在经济修复进程中,宏观政策加大逆周期调节力度需要宽信用的配合。从近年监管表述来看,疫情期间监管着力引导银行加大信贷投放,尽管23Q3以来开始淡化总量增速,但银行支持实体经济力度不减的基调未变。此外,市值管理已成为央国企改革中越来越重要的内容,相关考核将于2024年全面推开,也有助于银行的价值重估。

三、资产扩张向高质量发展,息差下行压力趋缓,资产质量总体向好

3.1 资产扩张向高质量发展,信贷供给“挤水分”

监管引导信贷供给“挤水分”,资产扩张向高质量发展。伴随经济进入高质量发展时代,信贷需求出现“换挡”的大背景下,信贷供给也在挤出“水分”,向高质量方向发展:1)监管导向淡化总量增速,2023Q3货政报告开始提出“信贷总量适度”,2024Q1进一步明确“我国信贷增长与经济增长的关系趋于弱化”,今年以来金融业增加值季度核算方案优化,由过去的基于存贷款增速的方法改为基于利息净收入、手续费及佣金净收入等指标核算金融业GDP,进一步弱化了银行冲贷的动机。2)信贷结构优化“有增有减”,一方面加大重点领域支持力度,一方面监管持续引导避免资金空转,减少低效企业贷款。4月对公实贷同比显著少增,或部分是信贷供给“挤水分”的体现。

3.2高息负债管控趋严,息差下行压力趋缓

资产定价有望向合理水平回归。2024Q1一般贷款新发放利率较2023年末下降8bp,其中企业贷款降幅较为有限,按揭贷款降幅相对较大。信贷投放向高质量发展,监管引导更为平滑的增速、节奏以及避免资金空转,虽然带来了规模扩张的放缓,但有利于资产定价逐步回归合理水平。综合考虑2月降息、信贷平滑以及固定资产投资节奏,我们认为2024Q2-Q3或有望观察到新发放贷款利率企稳,预计企业贷款有望领先其他品种呈现企稳趋势。

监管注重负债成本改善。存款挂牌利率多次调降、年初降准以及近期高息存款管控等举措,均体现了监管注重银行负债成本改善,减少不对称降息的意图。我们测算2024Q1上市银行计息负债成本率已经较2023年下降4bp,4月自律机制倡议禁止“手工补息”或进一步助力国股行净息差改善超5bp,不排除未来其他高息负债品种受到调控的可能性。综合来看,不考虑LPR下调的情况下,伴随负债成本的改善以及新发放贷款利率的企稳,二季度后银行业息差有望逐渐筑底企稳。

3.3地产风险暴露高峰已过,资产质量波动式向好

地产风险暴露高峰已过,对估值的压制有望消退。2021-2022年,伴随地产进入下行周期,相关风险加速暴露,对公房地产贷款不良率迅速攀升,是导致银行股估值持续性下跌的主要因素。截至2023年末,上市银行对公房地产不良率较2023H1上行30bp,但不良额仅增加50亿元左右,生成速度明显放缓,不良率的上行在很大程度上受到分母端贷款余额下降的影响(贷款余额较2023H1减少近700亿元)。我们认为虽然当前地产不良率仍在高位,但不良生成高峰已过,政策的不断推出也有助于风险的防范化解,地产风险对银行利润以及估值的压制有望逐渐消退。

核销力度保持较高水平,存量风险持续出清。2020年以来,上市银行不良核销力度明显加大,2020-2023年连续四年不良核销额保持在8000亿元以上,存量风险持续出清,报表质量好转,同时我们测算不良净生成率自2021年起持续走低,资产质量整体向好。

小微、个贷领域压力相对可控,银行资产质量处于波动式向好区间。1)温和的经济复苏节奏下,小微企业经营改善偏慢,叠加普惠阶段性政策的逐渐退出,小微不良生成压力边际有所上行,截至2023年末,上市银行个人经营性贷款不良率较2023H1整体上行8bp。2)以消费信贷为代表的个贷资产质量亦有一定波动,2023年中上市银行消费贷、信用卡不良率均有明显上行,但得益于较短的核销周期,2023年末不良率已经边际下降。相比于房地产行业,小微、个贷均为小额分散资产,不良核销处置速度较快,与经济修复同步程度较高,且实际损失率可能不高,对报表造成的压力更加可控。整体来看,银行资产质量仍然处于波动式向好区间。

四、低利率环境延续,红利优势仍具有效性

从海外经济体的经验来看,在总需求不足的情况下,低利率环境可能持续较长时间。1)美国:次贷危机发生后,美联储于2008年12月将联邦基金利率目标区间下调至0%-0.25%,直到2015年12月才开启加息周期。疫情期间,美联储再次下调目标利率区间至0%-0.25%并维持了两年。2)日本:泡沫经济破灭后,日本经济长期处于低增长状态,日本央行于1995年将政策利率下调到1%以下并持续至今。

低利率环境下,银行股的红利优势有望保持。2023年12月以来银行股显著跑出超额收益,我们认为主要是全社会预期回报率下行背景下(24Q1期间10年期国债到期收益率下行超25bp),银行股高股息的性价比逐渐显现,市场风格向红利策略切换的推动。后续来看,尽管伴随财政、地产政策的发力,顺周期的预期正在强化,但实体经济仍处于修复进程中,低利率环境仍将持续一定时间,则银行股的红利优势有望保持。

新“国九条”强化现金分红监管,有助于优质高股息标的价值重估。新“国九条”中明确提到强化上市公司现金分红监管,实行相应的奖惩制度,“对多年未分红或分红比例偏低的公司,限制大股东减持、实施风险警示;加大对分红优质公司的激励力度,多措并举推动提高股息率;增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红”,有助于高股息标的的价值回归。

上市银行分红比例整体提升,多家银行拟实施中期分红,红利优势进一步强化。按照分母为归母净利润口径,A股上市银行现金分红比例已连续五年保持在28.5%以上,2023年同比提升0.8pct至29.3%。此外,截至2024年6月3日,包括五大行在内的多家上市银行已披露中期分红相关安排,分红稳定性有望进一步提升。

资本充足率改善、拨备反哺利润仍有空间,也为分红提供了支撑。银行需要进行资本、盈利、分红之间的平衡。风险加权资产增速放缓,叠加资本新规于2024年开始执行,整体利好资本节约,商业银行资本充足率自2023Q3以来持续改善,且拨备反哺利润仍有一定空间,也为分红提供了支撑。

五、基金持仓比例提升空间较大,IFRS9下险资有望增配高股息权益资产

基金重仓持股银行板块比例边际提升,但仍处于近年较低水平。截至2024Q1,主动偏股型公募基金重仓持有银行板块43亿股,总市值389亿元,占基金重仓持股市值的2.46%,占比较2023年末提升0.51pct,但仍处于2021年以来的低位水平。今年以来银行板块显著跑出超额收益,基金重仓持股比例具备较大提升空间。

IFRS9准则下,险资或倾向于增配高股息权益资产,银行板块有望受益。上市保险公司自2023年开始全面执行IFRS9和IFRS17准则,旧准则下权益工具主要记为AFS,持有期间的公允价值变动不影响当期损益,又可以在处置时结转至损益表以调节利润。新的IFRS9准则将权益工具分为FVTPL和FVOCI两类,大部分AFS重分类为FVTPL,导致当期损益波动加大,因此险资可能会更加倾向于高股息、低波动的权益类资产来减少波动;同时权益类FVOCI需不以交易为目的且不可撤销,契合高股息投资的特点。综合来看,银行板块或有望收益。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)