2024宏观经济分析报告:低通胀挑战与应对策略

1.何为宏观数据与微观感受的“温差”?

2023年12月15日至16日在京召开的中央经济工作会议指出,经济工作要处理好四个关系,分别是“速度与质量”、“宏观数据与微观感受”、“发展经济与改善民生”、“发展与安全”。这四大关系互促共进,取向一致,而其中“宏观数据与微观感受的关系”是一个较新的提法,也是触及当前经济发展过程中症结所在的重要表述。

事实上,去年7月,国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖就曾表示过,要正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”,并指出了宏观数据的综合性和微观主体感受的局限性。再往前追溯,“温差”一词最早出现于2020年7月,同样适逢当年上半年经济数据出炉,国家发改委通过网上方式举行7月份新闻发布会,在提问环节中也有记者提及“宏观数据表现和企业感受存在一定的‘温差’”。

那么,何为宏观数据和微观感受的“温差”?我们理解,宏观数据是对经济整体运行的较低频、较宏观的测度,只是经济系统某一特定方面的画像,且数据的具体“好坏”还要受到编制方法、统计手段、数据偏离度等诸多技术因素的影响,而微观感受则因经济主体所处部门、行业、地域等社会环境不同而冷暖各异,关系到经济体的结构性因素,两者的“温差”也可视作对经济走势认知的分化。更为重要的是,当我们谈及居民收入、企业利润、财政收入、GDP等等宏观数据时,更贴近自身的更可能是名义值而非实际值,因此,经济体所处的通胀环境在宏观层面影响着微观感受。

宏微观“温差”不仅客观存在,而且流布于经济生活的诸多方面,2020年以来频繁出现的“宏观报喜、微观堪忧”现象似乎成为了中国经济难以回避的问题,这一表现在2023年显得尤为突出且引发了广泛的关注。我们认为,“温差”的产生当然可以归结于诸多原因,但究其根本,中国经济当前面临的低通胀问题才是产生“温差”的最主要原因。

2.“温差”的产生根植于当前的低通胀环境

2.1.对于微观主体而言,名义GDP为何重要?

国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)是最常见的宏观数据,可能也是微观主体最熟悉的指标之一。GDP是指一个国家和地区所有常住单位在一定时期内生产活动的全部最终成果,是国民经济核算体系的核心指标,按照价格计算基准不同可分为名义GDP或现价GDP(NominalGDP)和实际GDP或不变价GDP(RealGDP),前者以当年价格计算全部最终产品和服务的市场价值,后者则以某一年的价格作为基期价格计算。

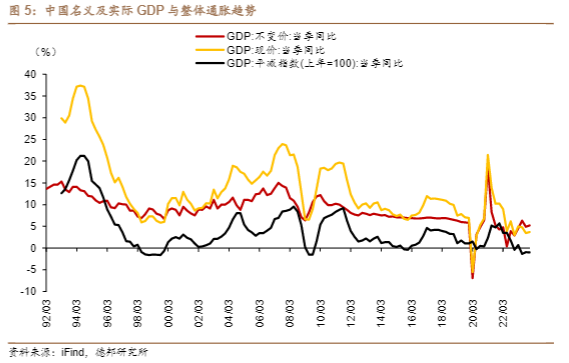

实际GDP剔除了价格信息,在价格水平低迷时期,其所表征的内容与微观真实感受相比可能是失真的。而相对于实际GDP来说,由于采用了当年价格计算,名义GDP往往更加贴近短期的“微观感受”。回到名义GDP和实际GDP的定义来看,由于价格计算基准不同,两者在数值上往往有所差异,而正是通货膨胀因素造成了它们之间的差距。名义GDP与实际GDP之比称作GDP平减指数(GDP Deflator),是一种衡量通货膨胀的指标,其计算基础比CPI、PPI等价格指数更广泛,涉及全部产品和服务。

由于以基年价格计算,相当于剔除了通胀因素,实际GDP更适合长时序的分析以及跨期或跨地区比较;而由于以当年价格计算,纳入了通胀因素,名义GDP则更适合短时序的分析,可能也更加贴合“微观感受”。对于微观主体而言,名义GDP虽然无法完美衡量和测度个体的福祉(well-being),但其提供了使个体福祉增长的经济基础,微观预期在很大程度上也是建立在名义GDP增速上,因此维持名义GDP相对实际GDP的适度膨胀显得尤为重要。

2.2.本轮低通胀环境的影响可能高于以往

2023全年看,5%的GDP增速目标顺利完成,但需要注意的是,全年GDP平减指数变化再度转负,这一指标距离上次转负已过去13年。2023年,全年实际GDP增速录得5.2%,顺利完成年初5%左右的政府预期目标。然而,全年GDP平减指数变化为-0.54%,而这一指标距离上次转负已过去13年(2009年录得-0.21%)。季度维度看,GDP平减指数增速自2022年四季度录得负值,23Q1回正后再度落入负值区间。受此影响,全年的名义GDP增速仅为4.16%,仅高于疫情影响下的2020年,也明显低于实际增长,我们认为这一点是2023年宏观数据与微观感受“温差”较大的根源性成因。

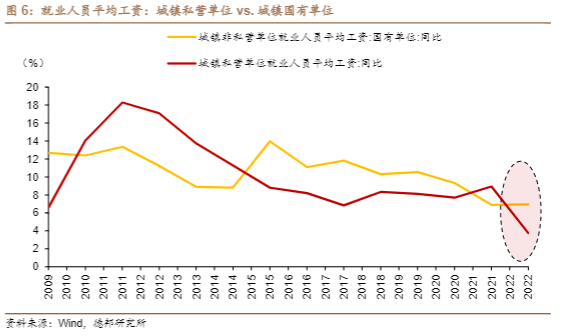

与15年那一轮低通胀相比,本轮低通胀对民企微观感受的影响可能更强,这也是催生较强“温差”的重要原因。一般而言,民企的薪资弹性和员工弹性要强于国企,从就业人员的平均工资上看,2022年城镇私营单位的平均工资增速录得3.74%,增速比2021年回落5.2个百分点,扣除价格因素实际增长1.7%。而城镇非私营单位中国有单位的平均工资增速基本保持平稳,甚至还出现了小幅的上行,由6.89%增长至6.96%。此外,从工业企业的平均用工人数上看,2023年以来,国有工业企业和私营工业企业的平均用工人数均维持负的累计增长,但私营工业企业增速持续低于国有企业。这一点也在一定程度上体现于上市公司的员工数据中,2023年,中证民企成份的员工总数均值增速回落至-6.43%,比中证国企成份的员工总数均值增速低3.91个百分点。

民企与国企的这种分化也是“温差”在微观层面的关键体现,这是与15年左右的低通胀环境完全不同的。在15-16年供给侧结构性改革前后,我国也面临着较为低迷的价格环境,PPI于12M3-16M8维持了连续54个月的负增,但压力主要集中于上游国企,而由于相对民企具有较高的员工刚性和薪资刚性,彼时国企感受的“温差”和当下民企感受到的“温差”或许是明显不同的,本轮低通胀环境对民企微观感受的影响可能更强。

2.3.我国具有独特的低通胀成因

从通胀特点上看,我国具有独特的低通胀成因,这与我国的总供求格局以及市场结构等因素是密切相关的。1978年改革开放以来,从全区间的CPI与PPI上看,我国通胀整体呈现出一头高一头低的态势,并且近年来PPI的波动要明显大于CPI。结构上,考虑全部历史区间,CPI中居住、食品烟酒、医疗保健三项的平均增速均靠前,平均波动亦较大,而交通和通信、生活用品及服务、衣着三项的平均增速则相对较低;PPI中平均增速靠前的行业多为资源密集型的工业品,而轻工类、消费类的制造品则相对靠后。这在一定程度上反映了上下游供需格局的差异,靠近上游的产品供给弹性相对较小,还要同时受到国际大宗商品价格波动的影响,故其增速容易大起大落,而靠近下游的产品则具有较大的供给弹性,新需求较容易被供给侧满足,增速和波动都相对较小。

去年12月的中央经济工作会议指出,当前经济所面临的困难和挑战包括“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多”,这意味着需求不足的背后既有需求端的疲弱、也有供给侧的局部过剩。对于我国的供需态势,以制造业为例,我们可以大致以制造业PMI的产成品库存及生产分项表征供给侧,并用在手订单及新订单分项表征需求侧。如果将两者的差值视作供需缺口来观察,可以发现,需求相对不足与供给相对不足是交替存在的,只是程度有所差异。站在当下看,我国面临的主要还是有效需求不足的问题,如果说供给侧的产能过剩压力是局部的,需求侧的需求不足则是普遍的,这是导致当前低通胀格局的重要原因之一。

3.内卷式竞争、“价格战”与低通胀的宏观环境

3.1.三者间的相互强化

内卷式竞争、“价格战”、低通胀的宏观环境,三者往往相互促进与强化。内卷式竞争本身就可能带来微观感受不佳,而“价格战”是内卷式竞争在价格端上的具体表现,产能过剩行业的“量增价减”就是典型表现,“价格战”叠加有效需求不足最终引致了低通胀的宏观环境。在低通胀的大环境下,降本增效是企业生存的一大关键法则,对效率的追求反过来强化了生产端的内卷倾向与价格压制,这进一步影响了微观主体对于实际经济的感知,“温差”自然在所难免。

对于中央经济工作会议指出的“部分行业产能过剩”问题,中央财办有关负责同志在2023年12月18日对中央经济工作会议精神的解读中进一步指明“部分新兴行业存在重复布局和内卷式竞争,一些行业产能过剩”。以光伏为例,工信部有关负责人于2023年11月15日表示,“当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险,但总体属于行业发展正常范围”。回过头看,2023年光伏各环节产品价格持续下跌,光伏行业综合价格指数(SPI)23年来明显回落,光伏组件的出口也体现为明显的“量增价减”的趋势。

3.2.哪些行业可能面临着产能过剩风险?

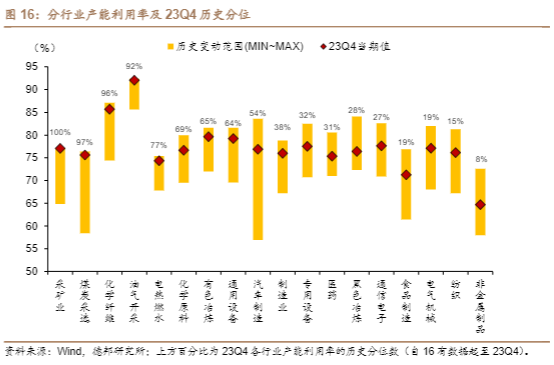

对于产能是否过剩,官方并未给出标准的认定方法,且对于不同国家、不同行业而言,产能是否过剩显然都具有极强的异质性,并不具备同质可比的基础。对于不同行业而言,产能利用率、库销比、库存水平、价格水平等指标可以辅助判别产能是否过剩,我们此处以产能利用率对各行业产能作简单考察。

产能利用率数据能够反映市场供求关系和经济景气程度,对形势判断、政策制定有重要的支撑作用。根据国家统计局给出的定义,产能利用率=实际产出/生产能力*100%。其中,实际产出是指企业生产的产品产量或产值;生产能力是指在劳动力、原材料、燃料、运输等保证供给的情况下,生产设备(机械)保持正常运行,企业可能实现的、并能长期维持的产品产出。

首先,通过观察不同行业产能利用率当前所处的历史分位情况可以发现,截至23Q4,产能利用相对不足的行业集中于中下游,其中非金属制品(8%)、纺织(15%)、电气机械(19%)、食品制造(19%)的产能利用率均处于20%历史分位以下,产能过剩相对显著。而产能利用相对充分的行业则集中于中上游,其中采矿业(100%)、煤炭采选(97%)、化学纤维(96%)、油气开采(92%)的产能利用率均处于90%历史分位以上,产能利用较为充分。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。