【腾讯】传媒行业:拐点时刻?AIGC时代的新闻业

一阵生成式人工智能(AIGC)的旋风,正在席卷众多领域。

2022年底,OpenAI发布自然语言对话应用ChatGPT,并在今年3月迭代推出GPT-4,迅速吸引了各行业与公众的关注。全球范围内大模型风云骤起,资金、技术、人才持续涌入,科技公司布局不断,纷纷推出自家的大模型。据估算,到2030年,AIGC市场规模有望突破万亿元。

几年前,AlphaGo击败围棋选手李世石的新闻引发了一轮人工智能的热潮,然而,AIGC的浪潮更为猛烈,因为除了技术突破外,其低门槛与实用性使得应用端的感知更为显著。因此,大众不仅仅停留在讨论阶段,而是可以直接体验生成式人工智能的强大。

每轮技术革新,都将勾勒出一个新纪元。“在AIGC时代,所有行业都值得用AI重塑”。受到影响的领域包括教育、金融、电商、影视、设计等,其中新闻业是受影响最为剧烈的领域之一,对于AIGC的回应也最为积极。

在国际上,许多媒体已经开展了相关尝试。新闻聚合网站BuzzFeed发布由AI作答的测试栏目quizzes,并表示将使用AIGC编写测试类内容,以替代部分人力。5月24日,《华盛顿邮报》宣布成立跨部门AI协同机制,包括战略决策团队AITaskforce和执行团队AIHub,以更好地适应AI创新实践。英国《金融时报》也首次任命AI线编辑,密切关注该领域的最新进展。

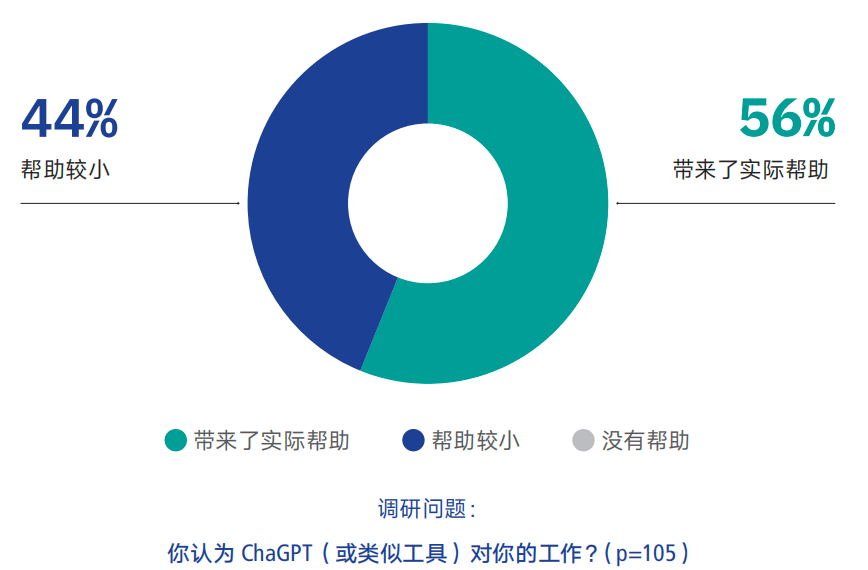

国内媒体如澎湃新闻、封面新闻、上游新闻等百余家媒体机构在今年2月宣布接入AIGC产品。腾讯研究院在今年6月份围绕“ChatGPT对新闻业的影响”话题展开了一项调研,结果显示,有80%的国内新闻从业人员已使用过ChatGPT或类似产品,其中超过一半(56%)受访者认为ChatGPT(或类似工具)对自己的工作带来了实际帮助。

在文字生成能力出类拔萃的同时,ChatGPT也具备多模态内容生成能力。对于以内容创作为核心的新闻行业而言,这将带来许多交汇点,并产生显著影响。这个“堪比工业革命”(微软CEO萨提亚·纳德拉语)的技术突破,以及不亚于“个人计算机或互联网诞生”(比尔·盖茨语)的技术形态,它将究竟促成什么样的改变?是否会为新闻业带来新的契机?

通过本报告,我们试图探讨以ChatGPT为代表的AIGC技术给新闻业带来的影响与挑战,以及它所创造的新可能。AIGC正开启一场“技术革命”,新闻业是其中一个切口。通过这个切口,我们或许能捕捉到这场革命对人类社会的真正意义。

大洗牌:新闻业的三重变革

千禧年以来的新闻业,既经历过充满希望的明亮时刻,也曾陷于悲观的泥淖。

全新的数字化生态赋予传统媒体蓬勃的发展活力,同时也催生了一批数字媒体新贵。然而,近年来流量逻辑的变迁、短视频等新媒介形态的冲击、线上广告收入的萎缩等种种因素,正在促使新闻业陷入新的困境。

1.“流量时代”终结,新闻媒体大洗牌,连接读者变得无比重要

内容分发的逻辑屡次演变。

2008年金融危机之后,广告商的广告投入从传统媒体转向在线媒体。以Google为代表的搜索引擎和以Facebook为代表的社交媒体彻底重塑了内容流量格局。源自这两个端口的流量,成为在线媒体最重要的曝光来源。

尤为值得关注的是Facebook,其创始人马克·扎克伯格曾深信新闻内容的积极价值:提升平台的声誉以及提高用户的留存和互动。因此,Facebook一度大力强化新闻内容的推荐比重,让相关内容获得更多曝光。在2006年至2016年的十年间,社交媒体与新闻业迎来了一段蜜月期。

皮尤研究中心2015年的一项调查显示,高达64%的网络用户通过社交媒体获取新闻。这是由社交媒体缔造的“新闻业的流量时代”,造就了一大批数字媒体新贵。21世纪最为知名的数字媒体BuzzFeed和VICE,业务模式就建立在社交媒体的病毒式传播之上,巨大的流量和用户注意力涌入这些媒体,随之而来的是大量风险投资。鼎盛期的BuzzFeed和VICE,估值分别达到17亿美元和57亿美元。

但对于媒体而言,这种模式的根基是脆弱的,它们的兴衰存亡完全取决于平台。一旦平台的算法和规则改变,商业模式就会遭受重创,完全不由自己掌控。故事的转折发生在2016年,美国总统大选期间,Facebook被外界质疑利用算法操纵选举结果,“剑桥分析”事件则直接将马克·扎克伯格送上听证会。面对各方抨击,Facebook宣布减少新闻内容的比重。2020年,Facebook进一步强化相关举措,大幅减少新闻内容和政治内容的推送。

这不只是Facebook一家平台的转向,而是社交媒体的整体趋势。算法的调整使新闻类内容得到越来越少的曝光,这对依赖社交媒体流量的媒体打击严重,由此造成行业性的集体困境。2023年,BuzzFeed创始人乔纳·佩雷迪宣布关停旗下新闻业务BuzzFeedNews,VICE宣布关闭新闻品牌VICEWorldNews,其主站也正在计划进行破产申请。VoxMedia、Insider、ABCNews等媒体都进行了不同程度的裁员。

这些媒体的共同问题在于,并没有通过强化付费墙和订阅业务来积累起用户基底。在大浪来临之时,面对巨额的流量和广告收入,没有人会认为这是一个问题。但当潮水退去,才能发现谁在裸泳。

作为对比,老牌媒体《纽约时报》在BuzzFeed等新贵风头正劲的时候,因对互联网适应迟缓而被业界看衰,甚至被视为要被革命的代表。在BuzzFeed的刺激下,《纽约时报》被迫转型,以适切数字化新闻的大背景。但这种步调并不急促,它把自己的内容置于付费墙之后,通过深耕内容来吸引订阅用户,反而成为能够熬过周期的资本。

在充满泡沫、浮光掠影的流量时代,以核心读者为基底,与读者建立更紧密的连接变得前所未有的重要。越来越多的新闻媒体认识到这一点,并由此催生出三种新趋势:

第一,利用新的媒介形式建立与读者的直接联系。近年来,播客和RSS阅读开始兴起,许多媒体推出自家的RSS订阅服务和播客品牌,旨在更直接有效地与读者建立紧密联系,强化媒体品牌并提升商业价值;

第二,更加专注本地内容,而非全球性的热点话题。例如,传媒集团MvskokeMedia将编辑策略调整为专注本地社区报道,体现对核心读者的关注;

第三,加强报道透明度和公开性,一方面帮助读者理解报道理念,另一方面也反向了解读者更需要怎样的新闻报道。比如檀香山公民报(HonoluluCivilBeat)在所在地区举办类似于快闪活动的“弹出式新闻编辑室”(pop-upnewsrooms),加强与读者的沟通。

2.“短视频新闻业”兴起,受众注意力转移,传统新闻理念遭遇冲击

2023年,数据统计机构《新闻公报》(PressGazette)发布了一份千禧年以来成立的25家媒体资讯公司排名榜单,其中Facebook位居榜首,TikTok紧随其后。社交媒体的影响力不言而喻,以TikTok为代表的短视频平台的崛起,对新闻业发展趋势产生了深刻影响。

TikTok正迅速成为这个世界上最大的内容平台和流量基地之一。不仅大量年轻受众在该平台聚集,不同年龄段的受众注意力也逐渐转向短视频,而不再是新闻媒体所擅长的图文内容或严肃新闻报道。与受众注意力同步转移的还有广告收入和风险投资,它们同样流向了年轻用户更为关注的TikTok和Instagram平台。

不仅如此,一种新的新闻业态正在兴起:“TikTok新闻业”。当新冠疫情、俄乌冲突等重大新闻事件发生时,人们发现,主要信息源不再是新闻媒体,而是TikTok。大量即时、一手的视频内容在TikTok迅速传播,后者逐渐从一个娱乐性短视频平台,转型成为包含音视频内容的综合型内容平台,并成为互联网用户获取资讯的重要途径。对许多年轻受众而言,他们不是不看新闻了,只是不在新闻媒体上看新闻了。类似现象在国内也同样显著。

当新闻的主要载体从文字转向视频,这对绝大多数新闻媒体而言都是挑战。部分传统媒体积极求变,尝试融入短视频新闻生态。根据牛津大学路透新闻研究所发布的《2022年数字新闻报告》统计,约有一半(49%)的主流媒体机构会定期在TikTok上发布内容。作为老牌媒体代表,《华盛顿邮报》专门聘请第三方团队为自家TikTok账号制作内容;《洛杉矶时报》则组建了一个名为“404”的内容团队,基于年轻受众偏好进行实验性质的内容生产。

一些原生新闻媒体也从TikTok新闻业中涌现出来。例如,以短视频新闻起家的NowThis,已经拥有850万粉丝;西班牙内容公司Ac2ality以“在一分钟内讲述新闻”为核心理念,自2019年上线以来,在TikTok上已经积累了390万粉丝。

TikTok新闻业的崛起,意味着受众注意力焦点的转变。对新闻业造成的冲击一方面体现在广告收入流失,媒体生存环境恶化,尽管付诸努力融入短视频新闻生态,但传统新闻报道与视频媒介之间固有的不兼容性,使这种转型的成效受限。

另一方面,短视频新闻的广泛影响使传统新闻理念遭遇冲击,新闻业奉为圭臬的“客观性”“真实性”等价值观不再被强调,快速、耸动、视觉冲击力成为新的制作标准,点赞和转发等数据成为衡量新闻优劣的新指标。“黄色新闻”获得越来越多的流量与受众,传统新闻的生存空间进一步受到挤压。

从受众角度来看,人们逐渐习惯于通过短视频这样的渠道获取新闻和信息,这在一定程度上也是受日益显著的“新闻疲劳”和“新闻回避”等现象影响。新闻回避由认知和情感两个因素驱动:认知方面表现为人们认为某些主题或事件报道过多,阅读这些新闻会导致疲惫感,且难以获得信息增量,进而产生“新闻过载”;而情感方面则是指人们会主动回避那些会引发负面情绪的新闻,如关于疫情、暴力事件和自然灾害的报道。

根据路透新闻研究所与牛津大学发布的报告,2017年,29%的受访者表示他们会“经常或有时避开新闻”,到2019年,这一数字上升至32%。2020年新冠肺炎疫情爆发后,人们对新闻的需求短暂激增,但新闻回避的现象很快反弹,59%的人表示“有时或总是积极地回避新闻”。受众的信息接收习惯和心态变化,成为新闻业不得不考量的因素,也成为新闻媒体转型路上的阻碍。

3.关停、裁员成为常态,新闻从业人员积极求变

三年的新冠疫情,对全球经济产生了巨大冲击,新闻业也无法置身事外。

新闻机构关闭成为常态。国外媒体包括BuzzFeed、VICE等一众数字媒体关闭旗下新闻业务,以及《利沃尼亚观察者报》(TheLivoniaObserver)这类纸质刊物实质性停刊。

国内的情况也不容乐观。清华大学新闻与传播学院等机构联合发布的《传媒蓝皮书:中国传媒产业发展报告(2022)》显示,新冠肺炎对传媒产业部分领域的影响仍在延续,传统新闻业广告收入持续下滑,广告主缩减对期刊、报纸等媒体的投放预算。国内报业广告和发行收入大幅下跌,电视广告市场发展疲软且下滑趋势严重。2020~2023年间,包括《城市画报》《东南快报》在内的数十家报纸宣布休刊或停刊。

新闻从业人员收入显著下降。根据《新闻公报》(PressGazette)的统计,经济不确定性影响了约三分之二的新闻工作者的工作。超过80%的受访者是全职新闻工作者,其中大多数(71%)的年收入未达到10万美元,自由撰稿人的稿费更是平均不足300美元。

近年来,全球范围内大模型风云骤起,资金、技术、人才持续涌入,科技公司布局不断,纷纷推出自家的大模型。“在AIGC时代,所有行业都值得用AI重塑”。受到影响的领域包括教育、金融、电商、影视、设计等,新闻业是受影响最为剧烈的领域之一,对于AIGC的回应也最为积极。

报告认为,媒体专用大模型将得到开发与应用,这样可以保证信息真实准确、来源清晰,并且在内容呈现方面更加符合新闻专业的表达规范。事实核查与内容校对将成为关键角色,对AIGC生成的内容和细节进行校对与核查,以避免“机器的幻觉”等不可控的现象出现。新闻业的AIGC使用伦理、规范将建立,以便于从业人员遵守,并且合理规范将有助于技术更好地融入并发挥价值。

通过AIGC技术可以对用户进行精准的兴趣分析,从而提供个性化的新闻内容推荐。用户可以根据自己的需求和偏好定制新闻阅读体验,提高阅读的效率和满意度。

AIGC可以应用于文本、图像、视频等多种媒体形式,将不同媒体元素有机融合在一起,提供更加生动、立体的新闻报道。读者可以通过多种形式获取信息,增加新闻的吸引力和可理解性。

帮助新闻机构进行大规模数据的处理和分析,挖掘出更深入、更有见地的报道和分析。通过算法的辅助,新闻工作者可以更快速地获取信息,更全面地把握新闻事件的背后故事。

为新闻记者和编辑提供辅助,帮助他们快速搜索和整理新闻素材,提供参考和建议。AIGC也可以帮助新闻稿件的编辑,提供自动校对、语法纠错等功能,提高新闻质量和效率。

突破地域限制,更广泛地收集和报道全球的新闻事件。读者可以通过AIGC获取来自世界各地的新闻,扩大视野,增加对国际事务的了解。