2024新能源汽车行业分析报告:前景与挑战

1.新能源汽车是汽车产业转型的主要发展方向

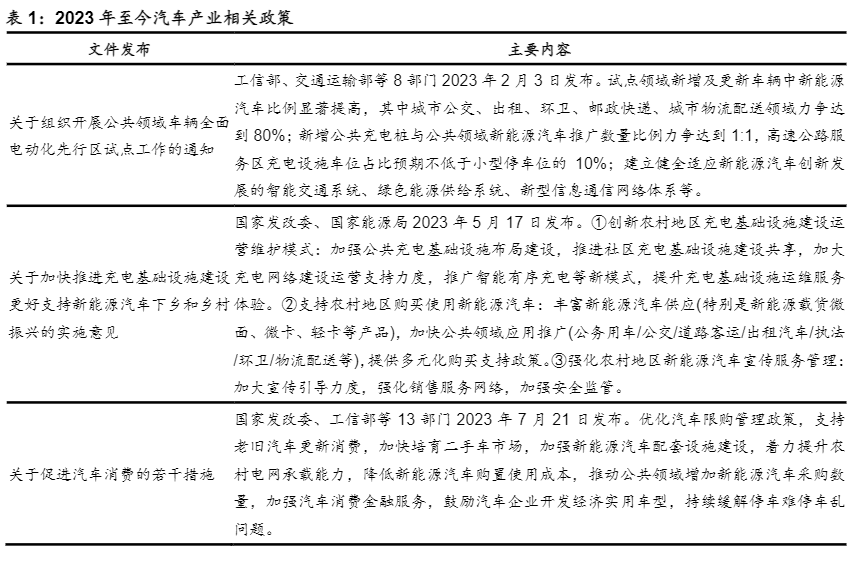

1.1.中国新能源汽车产业政策

中国汽车制造业发展水平和国际竞争力不断提升,向汽车强国迈进坚实步伐,2023年中国汽车产销量首次突破3000万辆创历史新高。全球科技革新、产业技术不断发展,以及为应对气候变化推动绿色发展,汽车产品形态发生变化,不再是单一的运输工具,而是结合电动化、网联化、智能化向移动智能终端、储能单元和数字空间转变,新能源汽车是汽车产业转型的主要发展方向。

中国政策端导向始终确定,2014年开始对购置新能源汽车免征车辆购置税,2017年、2020年、2022年三次延续该政策,2023年新能源汽车补贴逐渐退坡,但对新能源汽车产业发展影响有限,中国新能源汽车行业发展早已由补贴驱动转变为市场驱动,未来政策支持将会由新能源补贴转向双碳环保政策趋势。更多务实举措不断推进新能源汽车产业发展,中共中央、国务院2024年1月发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》提出,到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%,老旧内燃机车基本淘汰;为促进内需,国务院2024年3月发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,组织开展全国汽车以旧换新促销活动,鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动,并引导行业有序竞争。

1.2.新能源汽车产业链简介

新能源汽车产业链覆盖广泛,从上游的锂矿资源开采,包括电芯所需要的正级材料、负极材料、电解液、隔膜等,到中游的关键电池、电机、电控系统以及智能驾驶、网联化系统所需零部件,再到下游的整车制造及后市场服务。

2.新能源汽车发展现状及主要趋势

2.1.中国汽车竞争优势不断增强,自主品牌及出口表现亮眼

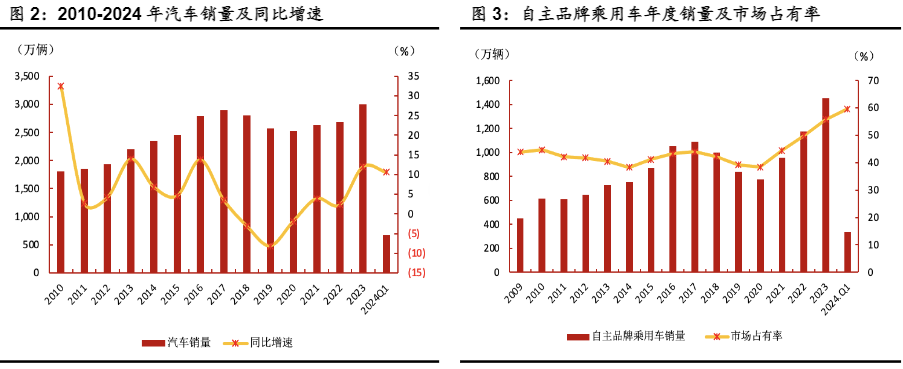

中国汽车产销一季度保持平稳,自主品牌乘用车市场份额近60%。根据中汽协数据,2024年1-3月,汽车产销持续较快增长,累计分别完成660.6万辆和672万辆,同比分别增长6.4%和10.6%。2024年1-3月乘用车产销累计分别完成560.9万辆和568.7万辆,同比分别增长6.6%和10.7%。分系列来看,2024年1-3月,自主品牌乘用车累计销量339.2万辆,同比增长26.4%,市场份额达到59.6%,同比上升7.4个百分点。

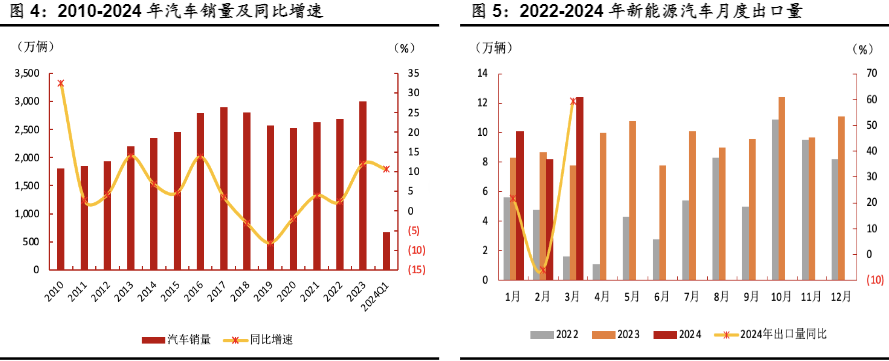

汽车出口仍保持较高水平,积极拉动行业增长。2021年起中国汽车出口爆发式增长,2023年出口再创新高超越日本成为第一大出口国,出口量达到491万辆,同比增长57.9%,对汽车总销量增长贡献率达到55.7%;2024年1-3月,汽车累计出口132.4万辆,同比增长33.2%。2023年,新能源汽车累计出口491万辆,同比增长57.9%,新能源汽车拉升带动效应明显,出口销量占比较2022年提升2.7个百分点至24.5%。

2.2.电动化仍是长期趋势,中国新能源汽车渗透率不断提升

世界新能源汽车发展具有不平衡性,中国新能源车优势明显。随着产销规模的扩大,中国新能源汽车增速放缓,但渗透率仍在不断提升。中国新能源汽车近两年蓬勃发展,连续9年位居全球第一,2023年进入全面拓展期,产销突破900万辆,市场占有率超过30%,是世界汽车产业发展转型的重要力量之一,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必经之路。

2024年1-3月,新能源汽车产销累计分别完成211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%,市场占有率达到31.1%,同比增长5pct,月度渗透率持续突破30%。车企电动化趋势明确,2023Q2以来多家自主品牌车企纷纷发布新能源战略规划,加快电动化转型速度。市场需求回升且新能源车型供给日益丰富,我们预计2024年中国新能源汽车渗透率将突破40%。

电动化长期趋势确定,全球渗透率扩展空间广阔。2023年全年全球新能源汽车渗透率达到15.7%,同比增长2.3pct,其中中国新能源汽车渗透率达到31.6%,德国达到22%,美国、日本新能源渗透率分别达到9%、3%,全球新能源渗透率发展不均衡性明显。2024年1-3月全球新能源渗透率放缓,欧洲由于补贴退坡影响以及相应的充电基础设施缺乏,同时欧盟新能源车的原产地规则以及对中国产电动车启动反补贴调查将会导致欧洲新能源销量增速有所影响。

美国新能源汽车市场2023年以来增速较快,2023年全年新能源汽车渗透率达到9.2%,同比增长2.3pct,IRA新规补贴优惠政策激励效果明显,提供7,500美元/辆的电动车税收抵免(2023-2032年),提升美国电动车企在国际上的竞争力。政策端持续发力,2023年4月美国环保局发布新碳排放标准法规草案,将2032款轻型车碳排放目标设定为82克/英里。若该项草案得到实施,2032年新车中纯电动车占比必须达到67%,车企需要加速电动化转型来满足更为严苛的碳排放标准。中国新能源市场对于全球的拉升作用以及北美市场渗透率的快速提升,我们预计2024年全球新能源车销量可达到1800万辆,同比增速约30%,渗透率达到20%。

2.3.智能化重塑行业格局,行业集中度加剧

智能化重塑行业竞争格局,2024年围绕车企的智能化竞争逐渐白热化。智能化变革下,传统车企纷纷与科技企业进行合作来弥补与新势力品牌之间智驾差距。以华为、小米等为代表科技型企业纷纷入局汽车智能化产业链,一方面提升了消费者对于汽车智能化产品的认知度,刺激了消费市场智能化需求,另一方面行业格局发生改变,车企加速由传统的垂直分工产业链经营模式转变为生态圈式分工,联合上下游产业链,建立共同的价值平台形成闭环。智选模式再升级,持续推进技术平台战略赋能车企。

2023年11月28日华为首次正式发布华为智选车模式的全新升级版本,鸿蒙智能汽车技术生态联盟—鸿蒙智行,将联合中国汽车产业伙伴为用户打造智能电动汽车产品以及提供智慧出行体验,打造开放、共享的技术平台。华为在智能汽车领域目前主要三种运行模式,零部件供应模式、与长安合作的HI模式,提供全栈集成的解决方案以及全新升级为鸿蒙智行的智选车模式。

鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式,当前主要的合作车型有与赛力斯推出的问界、奇瑞推出的智界系列、北汽推出的享界以及与江淮推出的傲界系列,产品包含问界M5/M7、问界新M5/M7、问界M9、智界S7、享界S9等。该模式下合作车型可以搭载最先进的华为智能汽车技术且智能体验更优秀,比如问界新M7首发的全向防碰撞系统,搭载华为全栈解决方案的问界M9以及首搭泊车代驾技术的智界S7。鸿蒙智行模式下合作车型表现亮眼,鸿蒙智行全系连续4个月蝉联中国新势力品牌月销量冠军,问界新M7上市至4月30日累计交付13.4万台,上市近半年时间累计大定18万辆,问界新M5,上市24小时累计大定4031台,上市即热销。鸿蒙智行新成员STELATO享界和首款行政级豪华旗舰轿车享界S9在北京车展重磅亮相,后续与江淮合作车型也将上市,有望成为热销车型带动车企销量增长。

技术平台战略持续推进,2023年11月26日,长安汽车发布公告称与华为共同签署了《投资合作备忘录》,公司及其关联方拟出资获取华为新公司股权,比例不超过40%,根据战略内容华为新公司还将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权,成为股权多元化的公司。

此次华为与长安的合作是华为智能汽车领域平台战略的进一步推进,未来还将有更多车企的加入,来共同打造电动智能化平台,同时华为鸿蒙生态圈也在不断扩展,广汽传祺、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车也正式加入鸿蒙生态。智能化差异加剧新能源车企分化现象,行业集中度将快速提升。2024年电动化渗透率放缓,汽车智能化差异给消费者最直接的感知体验,国内新能源市场智能化竞争愈发激烈。

2024年华为平台战略下赋能的部分车企有望在市场占据一席之地,此外以比亚迪、特斯拉为代表有一定技术积累且形成相应规模效应,以及以理想为代表在一定细分市场销量持续增长的车企保持着竞争优势,对于一些智能化进展较慢,品牌、产品影响力有限的车企销量有所压力,竞争格局头部集中,淘汰赛拉开序幕。

智能化差异加剧新能源车企分化现象,行业集中度将快速提升。2024年电动化渗透率放缓,汽车智能化差异给消费者最直接的感知体验,国内新能源市场智能化竞争愈发激烈。2024年华为平台战略下赋能的部分车企有望在市场占据一席之地,此外以比亚迪、特斯拉为代表有一定技术积累且形成相应规模效应,以及以理想为代表在一定细分市场销量持续增长的车企保持着竞争优势,对于一些智能化进展较慢,品牌、产品影响力有限的车企销量有所压力,竞争格局头部集中,淘汰赛拉开序幕。

2.4.高阶智驾落地再加码,助推软硬件迭代升级

L2+渗透率不断提升,助推软硬件迭代升级。2023年11月17日四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3/L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展上路通行试点,《通知》首次明确了事故责任划分,进一步加快L3+智驾技术的落地,推进自动驾驶产业化进程。

自动驾驶主要包含两个领域,整车企开发可以实现量产的自动驾驶产品( L2/L2+级)和基于L4+级打造新的移动出行模式。自动驾驶等级分为L1-L5,以L3级别为分水岭,L1-L3级别ADAS辅助驾驶,L4、L5级可实现无人驾驶。目前国内智能汽车市场自动驾驶技术依旧停留在稳定L2、冲击L3的阶段,规划到2025年前L2、L3级销量占比超过50%。

L2+级别渗透率不断提升,根据高工智能汽车数据显示,2023年1-12月中国市场乘用车(不含进出口)前装标配ADAS交付1238.06万辆,搭载率继续攀升至58.63%。其中,L2级及以上前装标配交付794.01万辆,同比增长36.97%。NOA高阶智驾逐渐规模化普及,智驾方案的应用不断下探主力销量市场。以城市NOA为代表L2+功能搭载价位持续下行,根据高工智能汽车数据,2023年乘用车前装标配NOA新车交付均价为35.24万元,同比上年同期下降4.51万元。

国内新能源品牌纷纷推进城市NOA量产落地进入规模化普及新阶段,华为、蔚来、理想、小鹏等品牌带动智驾升级提速,供需良好循环,产业链端技术持续迭代,在车企相应车型规模效应的带动下成本逐渐降低,有利于车企推出更多低价位智驾车型带动消费者需求。

硬件端以线控制动为代表的智能底盘技术渗透率不断提升。智能驾驶在感知、决策和执行三方面重塑整车价值,车辆通过硬件设备感知周围环境,信息至软件系统决策分析并制定相应的控制策略执行。高级别自动驾驶会对执行器的精度及冗余有更高的要求,线控制动不依赖制动踏板与助力结构之间的机械连接,可实现底盘与车身之间的解耦,更好的适配L3 级别以上的智能驾驶方案。

线控制动系统主要分为电子液压线控系统(EHB)和电子机械制动系统(EMB),其中EHB实现难度较低,是当前主流的线控制动产品。根据佐思汽研数据,2023年1-6月EHB线控制动装配量接近200万台,同比+59%,装配率突破21%,同比+4.92pct。根据集成度的不同,EHB分为Two-box和One-box两种解决方案,One-box方案高度集成汽车电子稳定系统等一些传统制动部件,具备集成度高、成本低、体积小的特点,安全冗余性也可满足当前快速进阶到L3 级别智驾。

根据高工智能汽车数据显示,2023年1-8月中国市场(不含进出口)乘用车前装标配One-Box线控制动方案交付306.48万辆,同比+77.27%,前装搭载率23.75%;Two Box线控制动方案交付175.83万辆,同比增长16.34%,前装搭载率为13.63%。近年外资供应商因芯片短缺问题导致产能不足,主机厂引入国内供应商的意愿增强,以伯特利、弗迪动力为代表的本土供应商正在快速突围,One-box方案纷纷落地。

智能网联应用场景增加,突破单车智能阶段。L3+智驾技术的推进促进了网联化的发展,稳定的自动驾驶需要多场系的融合方案,智能网联应用场景增加。根据ETAS数据预测,到2027年,预计智能网联汽车数量将从2023年的1.92亿辆增加到3.67亿辆,其在新车销量中的份额占比将从2023年的52%上升到2028年的80%。

中国整车智能化发展当前处于单车智能快速发展期,单车智能通过摄像头和雷达等传感器可以有效保证个体性能,但并不能有效应对城市道路复杂情况,在极端天气下感知能力具有一定的局限性,因此需要配备大量传感器来弥补感知信息差,导致单车成本增高。更高阶的智能驾驶仅仅依靠单车智能难以落地,对于智能驾驶的突破,单车智能需要通过网联化与人、车、路、云端进行智能信息交换从而实现替代人来操作汽车。智能网联化汽车升维更进一步,智能网联汽车在通过软硬件工程和人机交互实现一定智能化的基础上,与人工智能、5G、C-2X等新一代通信技术的加速融合,通过座舱域控制器和车联网帮助现代汽车实现驾舱智能化,弥补单车智能模式下的不足,让自动驾驶更加安全高效。

高阶智驾落地加速,5G蜂窝和C-V2X进入新增长通道,网联融合辅助驾驶渗透率显著增长,根据高工智能汽车数据显示,中国市场乘用车联网前装标配搭载量从2018年的不到400万辆,增长至2022年的1300多万辆,渗透率由不到20%提升至近70%。智能网联汽车已成趋势,2023年1-12月中国乘用车市场(不含进出口)车联网前装标配1653.69万辆,同比增长23.55%,标配搭载率78.31%;其中,前装标配5G车联网交付上险173.73万辆,同比增长83.12%。

智能驾驶由场景定义转化为里程迭代,车企聚焦AI大模型。BEV(Bird's Eye View)+Transformer的技术变革,促进了智驾成本下降和体验提升,2024年是L3级自动驾驶加速发展的重要拐点。里程数据是驱动智能驾驶迭代的核心,特斯拉BEV+Transformer的技术架构引领自动驾驶感知算法发展,特斯拉通过使用从每辆车收集的图像数据进行深度学习训练来提高自动驾驶中物体识别的准确性。

自动驾驶软件平台借助于人工智能技术持续获得突破,AI大模型的应用使自动驾驶算法具备更强的泛化能力驱动自动驾驶向更高等级迈进,汽车行业正面临从“软件定义汽车”到“AI定义汽车”的新拐点。传统车企纷纷聚焦AI大模型,加快智能化与数字化转型。长安汽车分别与华为、百度、腾讯在智能网联领域开展深入合作;广汽集团推出AI大模型平台,将率先落地智能语音交互场景;奇瑞联手科大讯飞打造AI语音助手,讯飞星火认知大模型首搭星纪元ES;长城汽车和吉利旗下亿咖通科技成为首批文心大模型智舱应用探索伙伴,部分功能有望在长城、领克、smart等量产车型上率先落地。

3.河南省新能源汽车产业蓬勃发展

3.1.河南省新能源汽车产业政策

河南省作为中国内陆经济大省之一,其新能源产业发展呈现出蓬勃的趋势。随着全球对环保和可持续发展的重视,新能源产业成为了未来经济增长的关键领域之一,河南省积极响应国家政策,不断加大对新能源产业的支持力度,推动产业升级和转型发展。得益于新能源汽车产业方面的政策支持和市场优势,河南省在新能源汽车产业链方面具有较大的发展潜力。

政策端顺应电动化、智能化、网联化发展趋势,做大新能源及智能网联汽车整车规模,推动新能源及智能网联汽车产业配套能力和质量规模提升。2022年5月,河南省人民政府办公厅发布了《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》,提出到2025年,新能源汽车年产量突破150万辆、占全省汽车产量的比例超过40%,努力建成3000亿级新能源汽车产业集群的主要目标。2023年10月印发《河南省培育壮大新能源汽车产业链行动方案(2023—2025年)》进一步明确产业发展定位、总体思路和主攻方向,强调要抢抓新能源汽车产业快速发展机遇,明确战略目标,到2025年,全省新能源汽车年产量超过200万辆,产量规模进入全国前三位,产业规模迈上万亿级台阶。

础材料供给、中游多氟多、飞龙股份、远东传动等汽车零部件企业为新能源汽车做配套服务,至下游方面,河南省已拥有宇通客车、宇通重工等新能源客车、专用车制造整车企以及比亚迪、上汽乘用车、东风日产乘用车、郑州日产、海马汽车、奇瑞商用车等整车生产基地,整车产能可突破100万辆/年。其中新能源商用车产业优势明显,宇通客车、宇通重工分别稳居客车行业、新能源环卫车行业龙头,伴随比亚迪、上汽乘用车等新厂区投建,河南省新能源汽车产业优势将进一步释放。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)